|

Bienvenue chez les Mévennais |

SAINT-MEEN-LE-GRAND |

Retour page d'accueil Retour Canton de Saint-Méen-le-Grand

La

commune de Saint-Méen-le-Grand ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de SAINT-MEEN-LE-GRAND

Saint-Méen-le-Grand vient de saint Méen (encore appelé Mewen), moine du VIème siècle.

Saint-Méen-le-Grand est un démembrement de la paroisse primitive de Gaël et englobait autrefois le territoire du Crouais. Saint-Méen-le-Grand doit son existence à Mewen, moine anglais, encore surnommé saint Méen. Au VIème siècle, Mewen débarque en Armorique avec son oncle Samson (saint Samson) et construit son monastère à Gaël sur les terres du seigneur Kaduon ou Caduon (domaine de Tréfoss).

Ce monastère nommé Monastère de Saint-Jean de Gaël qui est construit grâce à un don important fait par un breton émigré nommé Caduon sur ses domaines de Tréfoss, s'enrichit des libéralités des seigneurs bretons contemporains, et surtout de celles du célèbre comte de Vannes, Warroch. Ce monastère devient plus tard l'Abbaye de Saint-Méen. C'est là que meurt saint Méen en 617. C'est là aussi que le roi Judicaël se retire et finit ses jours à la fin du VIIème siècle. Ce couvent est ruiné vers 799 par les troupes de Charlemagne. Il est reconstruit vers 818 par l'abbé Hélocar, évêque d'Aleth, Louis le Débonnaire confirme, en 816, les privilèges accordés par le grand empereur, et soumet l'établissement à la règle de Saint-Benoît. Il est détruit de nouveau par les Normands en 919 et réédifié au début du XIème siècle, grâce aux bienfaits de la duchesse Havoise et de son fils le duc Alain III. C'est l'abbé de Saint-Jagu, Hingueton ou Huguetin, que l'on charge de la reconstruction, et qui reçoit les présents destinés à cet usage. Parmi ceux-ci, il faut compter au premier rang les seigneuries de Gaël, de Trémorel, de Quédillac, les forêts de Saint-Méen, Recon, Hate et Troncar. En 1024, des moines dirigés par Hingueton (abbé de Saint-Jacut) décident de fonder un nouveau monastère dédié à saint Méen. Un change d'or et d'argent est établi par le duc Alain à Saint-Méen, avec le singulier privilège d'en hausser ou d'en baisser le prix à volonté. Au nombre de 43 abbés, célèbres la plupart à divers titres, qui gouvernent l'abbaye de 565 à 1754, on en rencontre un, Henri, qui est déposé au XIIème siècle par ses religieux, sous l'approbation postérieure de l'évêque et du pape Eugène III. Dans le même siècle, les moines de Paimpont sont mis sous la dépendance de l'abbé de Saint-Méen. Le nombre de prieurés relevant de l'abbaye, s'accroît chaque jour et s'élève à dix dans le XVème siècle. L'abbé Pierre Cornulier entreprend la réforme de l'Abbaye au début du XVIIème siècle et il appelle en 1638 la Congrégation de Saint-Maure. Achille du Hallay, évêque de Saint-Malo, transforme l'Abbaye en séminaire de son diocèse, et y installe en 1643 les Prêtres de l'Oratoire, puis en 1645 les Prêtres de la Mission ou Lazaristes. Le Petit Séminaire du diocèse de Rennes y est installé en 1381 et y reste jusqu'en 1906.

La ville de Saint-Méen naquit à l'ombre de l'abbaye de ce nom après la reconstruction de cette dernière en 1024. Il est vraisemblable que la paroisse de Saint-Méen fut elle-même érigée durant le XIème siècle, à la suite de ces évènements, car tout fait croire que jusqu'alors le territoire actuel de Saint-Méen dépendait de la paroisse de Gaël. Elle se nomme d'abord Saint-Jean de Gaël, comme l'abbaye, et prend plus tard avec celle-ci le nom de son fondateur. Mais c'est positivement une erreur de dire, avec l'annotateur du Dictionnaire d'Ogée (tome II, 840), que Saint-Méen ne fut érigée en paroisse que dans la seconde moitié du XVIIème siècle, après l'introduction des Lazaristes dans l'abbaye. Dès l'an 1250 il est fait mention, en effet, de Pierre Martin, recteur de Saint-Méen, « Petrus Martini persona ecclesie Sancti Mevenni Macloviensis diœcesis », qui apposa son sceau à la charte de la donation des dîmes de Maure faite à l'évêque de Saint-Malo (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, fonds de Saint-Malo). Toutefois, dès 1682, l'ordinaire nomma recteur de Saint-Méen le supérieur du Grand-Séminaire établi dans l'abbaye par les Lazaristes, et en 1702 cette union de la cure de Saint-Méen à la charge de supérieur du Séminaire fut définitivement décrétée par l'évêque de Saint-Malo. A partir de cette époque et jusqu'à la Révolution, le supérieur de ce Séminaire fut toujours en même temps recteur de Saint-Méen et administra la paroisse avec le concours de ses confrères les Prêtres de la Mission. En 1790, le recteur-supérieur, le P. Philibert, déclara que sa cure avait 854 livres de rente, avec 256 livres 16 sols de charges, de sorte qu'il ne lui restait net que 597 livres 4 sols ; mais dans ce compte n'était pas comprise la pension du Lazariste faisant fonction de vicaire. Cette situation rendant inutile un presbytère, puisque le recteur habitait avec son vicaire le Séminaire, une transaction fut passée le 2 décembre 1710 entre Mgr Fagon, abbé de Saint-Méen, et les Prêtres de la Mission ; ceux-ci cédèrent le presbytère de Saint-Méen à l'abbé, qui leur abandonna en échange l'ancien manoir abbatial (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, C, 2606). En 1826, après l'établissement du Petit-Séminaire diocésain à Saint-Méen, Mgr de Lesquen unit de nouveau la cure à ce Séminaire ; depuis lors, jusqu'en 1852, le supérieur du Petit-Séminaire fut en même temps curé de Saint-Méen. En 1852, Mgr Saint-Marc désunit ces deux charges, et l'on construisit alors le presbytère actuel en dehors de l'ancienne abbaye. A signaler que de 1803 à 1826, le curé de Saint-Méen avait continué d'occuper une partie de l'abbaye ; le même état de choses se perpétua naturellement pendant l'union de la cure au Petit-Séminaire (Pouillé de Rennes).

On rencontre les appellations suivantes : Parochia Sancti Mevenni (en 1250), ecclesia Sancti Johannis de Sancto Mevenno (au XVIème siècle).

Note 1 : - Mgr de Harlay, évêque de Saint-Malo, appela les Lazaristes à Saint-Méen en 1645, pour y tenir son Grand-Séminaire. - La plus ancienne maison des Filles de la Charité fondée en Bretagne serait, si l'on adopte les traditions locales, celle de Saint-Méen. Mgr de Harlay, évêque de Saint-Malo, en érigeant dans l'abbaye de Saint-Méen son séminaire diocésain en 1645, y appela pour le diriger les prêtres de la Mission, fondés par saint Vincent-de-Paul. Son successeur, Mgr de Neufville, y fit venir en 1649, du vivant même de leur saint fondateur, les Filles de la Charité pour tenir l'hôpital de Saint-Méen et faire l'école aux petites filles. Ces religieuses, dont il est fait mention dans les Pouillés de Saint-Malo du XVIIIème siècle, étaient encore à l'hospice de Saint-Méen à la fin du XIXème siècle ; elles y conservaient alors précieusement dans leur chapelle un confessionnal dans lequel on croit que saint Vincent-de-Paul exerça le saint ministère (nota : ce confessionnal est un fauteuil à baldaquin). - En 1851, Mgr Saint-Marc voulut que les Soeurs de l'Immaculée-Conception occupassent à Saint-Méen une maison dite de l'Enfant-Jésus, plus spacieuse que celle qu'elles habitaient alors. Il fallut bientôt, au reste, agrandir cette maison elle-même en y ajoutant deux ailes, dont une est la chapelle de la communauté ; celle-ci a été achevée en 1861. Maison-mère et noviciat de la congrégation des Soeurs de l'Immaculée Conception ; la chapelle principale est dédiée à l'Immaculée-Conception ; une autre chapelle de pèlerinage, dédiée à Notre-Dame, se trouve dans l'enclos. La Sainte Vierge, saint Joseph, sainte Anne et saint Méen sont les principaux patrons de la société. Pensionnat et externat ; école libre de filles, où les pauvres sont reçues gratuitement ; cent dix religieuses et novices à la fin du XIXème siècle.

Note 2 : Ecole de garçons. — Il y avait à Saint-Méen un maître d'école auquel Mgr des Maretz affecta le 13 février 1722 une petite fondation de 9 livres de rente. Un peu plus tard, Nicolas Boué, prêtre de la Mission, légua le 12 novembre 1736 au Séminaire sa métairie du Plessix, au village du Fros, en Saint-Méen, à la condition que le supérieur de cet établissement paierait chaque année une rente de 40 livres au maître d'école de la paroisse (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 29). Ecole de filles. — En 1709, Vincent de la Haye, chanoine de Saint-Malo, fonda à Saint-Méen une école charitable de filles et chargea de la tenir les Filles de la Charité, établies déjà en cette paroisse ; il leur laissa à cet effet 150 livres de rente (Registre paroissiale de Saint-Méen-le-Grand).

Note 3 : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse de Saint-Méen (Saint-Méen-le-Grand) : Pierre Martin (en 1250). Robert Le Charpentier (résigna en faveur du suivant). Simon Guillote (1560-1568). Jean Durot (pourvu le 15 juin 1568, résigna en faveur du suivant). Yves Villée ou Gillet (prit possession le 25 février 1585 ; décédé en 1589). Jean Boisbily (fut pourvu le 19 octobre 1589 ; décédé vers 1604). Jean Chambigot (pourvu par l'évêque le 10 mars 1604, débouta Jean Delourme, présenté par l'abbé de Saint-Méen et pourvu par l'archevêque de Tours ; M. Chambigot est décédé vers 1624). Grégoire Rialan (fut pourvu le 27 février 1624). Julien Vallon (résigna en 1664). Bertrand Lesné (fut pourvu le 15 octobre 1664). Louis Ferré (résigna vers 1682). Louis Briand (supérieur du Séminaire de Saint-Méen, fut pourvu le 21 janvier 1682). Noël Michau (résigna en 1689). Antoine Parisy (fut pourvu le 9 mai 1689 ; il était également supérieur du Séminaire en 1694 et il résigna en 1701). Gabriel Bessière (pourvu le 6 août 1701, se démit le 7 janvier 1702). Charles Dadouville (supérieur du Séminaire comme tous ses successeurs, fut révoqué en 1719). Louis Hamon (pourvu le 7 mars 1719, prit possession le 14 de l'église Saint-Jean et de la chapelle Saint-Denis, son annexe). Nicolas Boué (fut révoqué en 1737). Jean-François Watel (fut pourvu le 20 mars 1737 ; décédé en 1763). François Monin (pourvu le 3 décembre 1763, fut révoqué en 1774). Augustin Haidecoq (docteur en théologie, pourvu le 16 décembre 1774, fut révoqué en 1776). Joseph Philibert (pourvu le 9 septembre 1776, gouverna jusqu'à la Révolution ; il demeura dans la paroisse pendant la Terreur avec ses vicaires, MM. Deblou et Mathey. Ce dernier, décédé en 1820 en odeur de sainteté, a laissé la réputation d'un prophète. Joseph Philibert est décédé à Saint-Méen le 3 février 1803). Louis-Thomas Ricordel (1803-1805). Antoine-Julien Dublot (1805-1814). Charles Faisant (1814-1823). Pierre-Olivier Gaudin (1823-1826). N... Dubreil (1826-1827). Jean Corvaisier (1827-1837). Pierre Bourdelais (1837-1852). Jean-Marie Esnaud (1852-1868). Isidore Nantel, chanoine honoraire (1868-1877). Constantin Guérin (à partir de 1877), ...

Note 4 : ROUMAIN de la Rallaye, François-Félix (1752-1827) : Colonel de la Garde nationale puis maire de Saint-Méen durant la Révolution. Félix Roumain de la Rallaye (1752-1827), né à Saint-Méen-le-Grand, devient procureur fiscal de la juridiction de l’abbaye royale de Saint-Méen en 1776. Après avoir échoué aux élections aux États Généraux de la sénéchaussée de Ploërmel en avril 1789, il est élu colonel de la Garde nationale de Saint-Méen. En août 1789, il mène une expédition armée pour empêcher le pillage du château de Comper. Il occupe cette fonction jusqu’en juin 1790 puis est élu administrateur du Conseil général d’Ille-et-Vilaine pour le District de Montfort. Maire de Saint-Méen en 1793, il est arrêté comme fédéraliste le 6 février 1794. Il est relâché en août de la même année puis occupe différentes fonctions administratives jusqu’à sa mort en 1827. Il s’oppose à la chouannerie durant toute la Révolution.

Note 5 : Liste non exhaustive des maires de Saint-Méen-le-Grand : ...., François-Félix Roumain de la Rallaye (1793), ... François Hervet (1945-1947), Marcel Fleury (1947-1951), Edouard Janet (1952-1965), Jean Guégau (1965-1995), Bernard Josse (1995-2008), Michel Cottard (2008-2014), Pierre Guitton (2014, ...), ...

Voir

![]() "

Les

origines de l'abbaye et de la ville de Saint-Méen (aujourd'hui Saint-Méen-le-Grand)

".

"

Les

origines de l'abbaye et de la ville de Saint-Méen (aujourd'hui Saint-Méen-le-Grand)

".

![]()

PATRIMOINE de SAINT-MEEN-LE-GRAND

![]() l'église

ou l'abbatiale de Saint-Méen (XI-XIXème siècle). Il s'agit d'une des plus

anciennes abbayes bretonnes, fondée au VIème siècle par l'ermite Méen,

dont le tombeau devient dès le Moyen Age l'objet d'un pèlerinage : le roi

breton Judicaël y finit ses jours. L'abbaye bénéficie des faveurs des

barons de Montfort la Cane et de Gaël, ainsi que des premiers ducs

capétiens, parmi lesquels Pierre de Dreux. L'église, plusieurs fois

sinistrée et reconstruite par étapes, aux XIème, XIIème, XIIIème et XIVème siècle. En 1094, est édifiée

la première abbatiale du monastère bénédictin par Hingueton. Elle

devient église du séminaire au milieu du XVIIème siècle, puis

paroissiale au début du XIXème siècle. Les bâtiments conventuels, à

l'origine au sud de l'église, sont reconstruits au nord-est en 1712. Cette église est réaménagée en

1850. Les arcatures romanes datent de 1010. L'église abbatiale se composait jusqu'en 1771 d'un choeur à

chevet droit avec un collatéral au nord, d'une nef, d'un transept et d'une

tour centrale. L'église est restaurée en 1757 : la nef appelée Chapelle

du Cloître est supprimée, le choeur est transformé en nef et l'ancien

chevet est percé d'une porte. La tour datant de la fin du XIIème siècle

s'élève à l'ouest du transept et à l'est de l'ancienne nef démolie :

elle présente trois étages. Le contre-fort sud-est de la nef porte un

écusson aux armes de Pierre Cornulier, devenu abbé commendataire de

Saint-Méen en 1602, puis évêque de Rennes en 1619. La sacristie date de

la fin du XIIème siècle : elle semble être une ancienne chapelle ou

l'ancienne salle capitulaire, et on y trouve un décor de peintures murales

illustrant la vie de saint Méen et datant du XIVème siècle (vers 1300). La porte qui fait communiquer la sacristie

avec la nef présente sur son tympan un écusson aux armes de l'abbé Robert

de Coëtlogon (1443-1492). Les croisillons du transept datent du XIIIème siècle. Le tombeau de saint

Méen date du XIème siècle (restauré au XIVème siècle) : après avoir occupé longtemps l'entrée de

la nef, il a été transporté en 1771 dans le mur ouest du croisillon nord.

Les restes du roi Judicaël, placés primitivement au-dessous de ceux de

saint Méen, on été déposés en 1771 dans une arcade voûtée sous la

tour. Au XVIIème siècle, les lazaristes font édifier sur le clocher un

dôme surmonté d'une flèche de charpente avec beffroi (1658), et

installent dans la croisée et dans le choeur un ensemble de retables. Les

retables du transept datent de 1684. Lors des travaux du XIXème siècle,

l'église est réorientée et l'ensemble du choeur est couvert par un toit

unique qui englobe les deux anciennes couvertures du XIVème siècle. On

peut voir des fragments de vitraux du XIIIème siècle, dans la baie du bras

sud. Parmi les nombreuses dalles funéraires armoriées (la plus ancienne

semble remonter au XIIIème siècle), on trouve la pierre tombale, l'enfeu et les

armes de Robert de Coëtlogon (premier abbé commendataire de l'abbaye) qui

datent de 1492, les pierres tombales de l'abbé Jean d'Espinay (nommé abbé

en 1595), de l'abbé Jean Picot (1593). L'église renfermait aussi autrefois

les tombes des comtes de Montfort, des barons de Gaël et des seigneurs de

la Ribaudière en Montauban (voir la description de l'abbaye

de Saint-Méen) ;

l'église

ou l'abbatiale de Saint-Méen (XI-XIXème siècle). Il s'agit d'une des plus

anciennes abbayes bretonnes, fondée au VIème siècle par l'ermite Méen,

dont le tombeau devient dès le Moyen Age l'objet d'un pèlerinage : le roi

breton Judicaël y finit ses jours. L'abbaye bénéficie des faveurs des

barons de Montfort la Cane et de Gaël, ainsi que des premiers ducs

capétiens, parmi lesquels Pierre de Dreux. L'église, plusieurs fois

sinistrée et reconstruite par étapes, aux XIème, XIIème, XIIIème et XIVème siècle. En 1094, est édifiée

la première abbatiale du monastère bénédictin par Hingueton. Elle

devient église du séminaire au milieu du XVIIème siècle, puis

paroissiale au début du XIXème siècle. Les bâtiments conventuels, à

l'origine au sud de l'église, sont reconstruits au nord-est en 1712. Cette église est réaménagée en

1850. Les arcatures romanes datent de 1010. L'église abbatiale se composait jusqu'en 1771 d'un choeur à

chevet droit avec un collatéral au nord, d'une nef, d'un transept et d'une

tour centrale. L'église est restaurée en 1757 : la nef appelée Chapelle

du Cloître est supprimée, le choeur est transformé en nef et l'ancien

chevet est percé d'une porte. La tour datant de la fin du XIIème siècle

s'élève à l'ouest du transept et à l'est de l'ancienne nef démolie :

elle présente trois étages. Le contre-fort sud-est de la nef porte un

écusson aux armes de Pierre Cornulier, devenu abbé commendataire de

Saint-Méen en 1602, puis évêque de Rennes en 1619. La sacristie date de

la fin du XIIème siècle : elle semble être une ancienne chapelle ou

l'ancienne salle capitulaire, et on y trouve un décor de peintures murales

illustrant la vie de saint Méen et datant du XIVème siècle (vers 1300). La porte qui fait communiquer la sacristie

avec la nef présente sur son tympan un écusson aux armes de l'abbé Robert

de Coëtlogon (1443-1492). Les croisillons du transept datent du XIIIème siècle. Le tombeau de saint

Méen date du XIème siècle (restauré au XIVème siècle) : après avoir occupé longtemps l'entrée de

la nef, il a été transporté en 1771 dans le mur ouest du croisillon nord.

Les restes du roi Judicaël, placés primitivement au-dessous de ceux de

saint Méen, on été déposés en 1771 dans une arcade voûtée sous la

tour. Au XVIIème siècle, les lazaristes font édifier sur le clocher un

dôme surmonté d'une flèche de charpente avec beffroi (1658), et

installent dans la croisée et dans le choeur un ensemble de retables. Les

retables du transept datent de 1684. Lors des travaux du XIXème siècle,

l'église est réorientée et l'ensemble du choeur est couvert par un toit

unique qui englobe les deux anciennes couvertures du XIVème siècle. On

peut voir des fragments de vitraux du XIIIème siècle, dans la baie du bras

sud. Parmi les nombreuses dalles funéraires armoriées (la plus ancienne

semble remonter au XIIIème siècle), on trouve la pierre tombale, l'enfeu et les

armes de Robert de Coëtlogon (premier abbé commendataire de l'abbaye) qui

datent de 1492, les pierres tombales de l'abbé Jean d'Espinay (nommé abbé

en 1595), de l'abbé Jean Picot (1593). L'église renfermait aussi autrefois

les tombes des comtes de Montfort, des barons de Gaël et des seigneurs de

la Ribaudière en Montauban (voir la description de l'abbaye

de Saint-Méen) ;

![]() l'église

paroissiale primitive, dédiée à Saint-Jean. L'église paroissiale de

Saint-Méen, distincte de l'église abbatiale, mais construite non loin

d'elle, avait saint Jean-Baptiste pour patron. Elle formait une simple croix

et fut restaurée vers 1757. On y voyait à cette époque les autels de la

Sainte-Vierge et de Sainte-Anne. Cet édifice, vendu en 1807, fut alors démoli

; sur son emplacement a été construit de nos jours la chapelle de

Saint-Joseph. L'abbé de Saint-Méen était seigneur supérieur, fondateur

et prééminencier de cette vieille église. Plusieurs confréries s'y

trouvaient érigées : celle du Rosaire, établie en 1659 par les

Dominicains du couvent de Dinan ; — celle du Saint-Sacrement, érigée en

1662 par le pape Alexandre VII, — et celle de Notre-Dame-des-Agonisants,

enrichie d'indulgences par le pape Clément XII en 1734. A la restauration

du culte en 1803, l'ancienne église abbatiale de Saint-Méen fut choisie

pour devenir l'église de la paroisse, et Mgr Mannay, par ordonnance du 3

mai 1823, déclara saint Méen patron de cette paroisse en place de saint

Jean-Baptiste (Pouillé de Rennes) ;

l'église

paroissiale primitive, dédiée à Saint-Jean. L'église paroissiale de

Saint-Méen, distincte de l'église abbatiale, mais construite non loin

d'elle, avait saint Jean-Baptiste pour patron. Elle formait une simple croix

et fut restaurée vers 1757. On y voyait à cette époque les autels de la

Sainte-Vierge et de Sainte-Anne. Cet édifice, vendu en 1807, fut alors démoli

; sur son emplacement a été construit de nos jours la chapelle de

Saint-Joseph. L'abbé de Saint-Méen était seigneur supérieur, fondateur

et prééminencier de cette vieille église. Plusieurs confréries s'y

trouvaient érigées : celle du Rosaire, établie en 1659 par les

Dominicains du couvent de Dinan ; — celle du Saint-Sacrement, érigée en

1662 par le pape Alexandre VII, — et celle de Notre-Dame-des-Agonisants,

enrichie d'indulgences par le pape Clément XII en 1734. A la restauration

du culte en 1803, l'ancienne église abbatiale de Saint-Méen fut choisie

pour devenir l'église de la paroisse, et Mgr Mannay, par ordonnance du 3

mai 1823, déclara saint Méen patron de cette paroisse en place de saint

Jean-Baptiste (Pouillé de Rennes) ;

![]() la

croix située à Le Parson ;

la

croix située à Le Parson ;

![]() la

croix de l'abbaye (XV-XVIème siècle), située rue Révérend-Père-Janvier. Elle est ornée de quatre personnages ;

la

croix de l'abbaye (XV-XVIème siècle), située rue Révérend-Père-Janvier. Elle est ornée de quatre personnages ;

![]() la

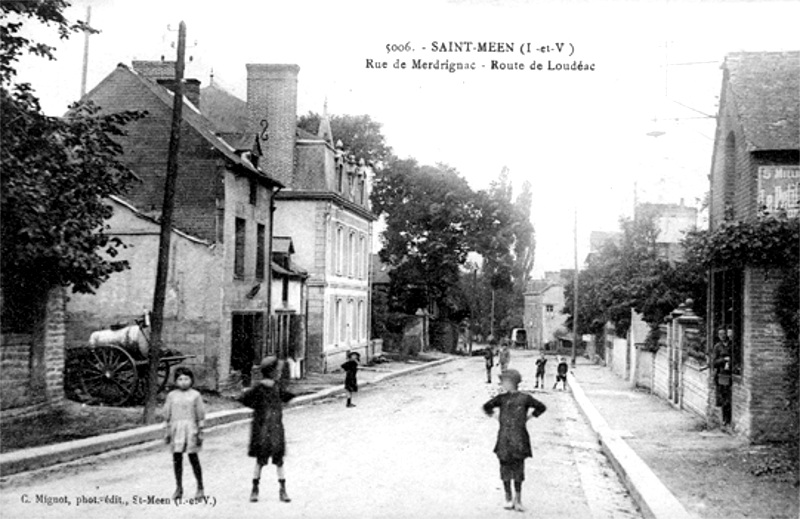

maison (1615-1630), située au n° 66 rue de Merdrignac ;

la

maison (1615-1630), située au n° 66 rue de Merdrignac ;

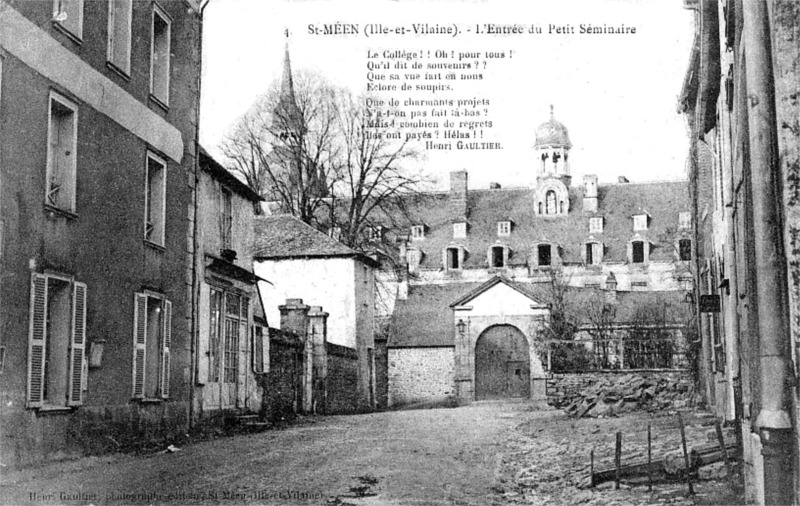

![]() l'ancien

séminaire (1615-1630). L'édifice primitif est construit en 1024 par les

moines bénédictins. Les oratoriens puis les lazaristes leur succèdent. Ce

lieu devient en 1642 un séminaire. Sous la Révolution, le bâtiment sert de gendarmerie,

caserne et collège. La congrégation des prêtres de Saint-Méen y est

créée en 1825 par les frères La Mennais. Au XXème siècle, l'édifice

accueille des prisonniers, des réfugiés et des familles en difficulté.

Voici ce que dit le Pouillé de Rennes : Mgr de Harlay, évêque de

Saint-Malo et abbé de Saint-Méen, avait remplacé les Bénédictins de ce

monastère par des prêtres de la Mission, qui ne s'y établirent pas sans

peine. Dès le 20 octobre 1643, ce prélat avait obtenu du roi

l'autorisation d'établir un Séminaire à Saint-Méen ; il traita

directement avec saint Vincent-de-Paul, fondateur de la Congrégation de la

Mission, le 15 juillet 1645. Il fut convenu entre eux que la Congrégation

aurait des prêtres à Saint-Méen non-seulement pour tenir le Séminaire,

mais encore pour prêcher des missions dans le diocèse de Saint-Malo, et

qu'elle recevrait et instruirait gratuitement au Séminaire vingt jeunes

clercs pendant deux ou trois ans chacun ; de son côté, l'évêque

s'engagea à laisser à la Congrégation l'usage des bâtiments claustraux

de Saint-Méen, les revenus de la mense conventuelle et ceux des quatre

offices du cloître. Des lettres patentes du roi confirmèrent en 1646 cette

extinction de l'abbaye et cet établissement du Séminaire de Saint-Méen,

et une bulle d'Alexandre VII vint en 1658 heureusement légitimer la sécularisation

du vieux couvent bénédictin converti en Séminaire diocésain Mais en 1686

Edme Jolly, supérieur du Séminaire, se plaignit à Mgr du Guémadeuc de la

modicité des revenus de cette maison, ne montant alors qu'à environ 4 900

livres de rente, et des charges trop lourdes acceptées par saint Vincent en

1645. L'évêque de Saint-Malo, écoutant favorablement ces plaintes,

n'obligea plus les Lazaristes qu'à recevoir cinq clercs gratuitement et

cinq autres clercs payant demi-pension ; il fut aussi convenu que la Congrégation

enverrait dix prêtres à Saint-Méen, six employés au Séminaire et quatre

faisant les missions, ayant avec eux six frères servants. Un peu plus tard,

en 1702, le même prélat unit à son Séminaire la cure de Saint-Jean de

Saint-Méen, et depuis lors le supérieur du Séminaire fut en même temps

recteur de la paroisse. Malgré ces avantages, le Séminaire de Saint-Méen

ne semble pas avoir jamais été très-florissant ; voici le tableau qu'en

fait le rédacteur du Pouille ms. de Saint-Malo en 1739-1767 : «

Le Séminaire est au lieu et place des anciens religieux (de Saint-Méen) ;

il jouit d'environ 5 000 livres de rente, y compris les bénéfices

claustraux et les acquisitions (nota : en 1730, les Lazaristes

déclarèrent n'avoir que 4 753 livres de rente avec 1 665 livres de

charges, ce qui leur laissait que 3 088 livres pour tenir le Séminaire -

Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 4 G, 55) ; sur quoi il doit

y avoir un certain nombre de places gratuites qui était fixe ; mais les

pertes qu'on a faites l'ont diminué, et il n'y a plus de nombre fixe. Il

est composé de six prêtres de la Mission, y compris le recteur et le curé

de la paroisse. Ils sont obligés par l'acte de réunion d'être un plus

grand nombre et de faire des missions, mais les choses ont bien changé

depuis. Il y a quatre ou cinq frères ; le supérieur est en même temps

recteur ». Le 14 mars 1790, les prêtres de la Mission déclarèrent

que le revenu brut du Séminaire de Saint-Méen était alors de 9 692 livres

6 sols 6 deniers, que les charges montaient à 4 095 livres 9 sols 2 deniers,

et que par suite le revenu net n'était que de 5 596 livres 10 sols 4 deniers

(Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 29). A la fin du XIXème

siècle, l'ancien Grand-Séminaire de Saint-Malo est devenu le

Petit-Séminaire de Rennes (Pouillé de Rennes) ;

l'ancien

séminaire (1615-1630). L'édifice primitif est construit en 1024 par les

moines bénédictins. Les oratoriens puis les lazaristes leur succèdent. Ce

lieu devient en 1642 un séminaire. Sous la Révolution, le bâtiment sert de gendarmerie,

caserne et collège. La congrégation des prêtres de Saint-Méen y est

créée en 1825 par les frères La Mennais. Au XXème siècle, l'édifice

accueille des prisonniers, des réfugiés et des familles en difficulté.

Voici ce que dit le Pouillé de Rennes : Mgr de Harlay, évêque de

Saint-Malo et abbé de Saint-Méen, avait remplacé les Bénédictins de ce

monastère par des prêtres de la Mission, qui ne s'y établirent pas sans

peine. Dès le 20 octobre 1643, ce prélat avait obtenu du roi

l'autorisation d'établir un Séminaire à Saint-Méen ; il traita

directement avec saint Vincent-de-Paul, fondateur de la Congrégation de la

Mission, le 15 juillet 1645. Il fut convenu entre eux que la Congrégation

aurait des prêtres à Saint-Méen non-seulement pour tenir le Séminaire,

mais encore pour prêcher des missions dans le diocèse de Saint-Malo, et

qu'elle recevrait et instruirait gratuitement au Séminaire vingt jeunes

clercs pendant deux ou trois ans chacun ; de son côté, l'évêque

s'engagea à laisser à la Congrégation l'usage des bâtiments claustraux

de Saint-Méen, les revenus de la mense conventuelle et ceux des quatre

offices du cloître. Des lettres patentes du roi confirmèrent en 1646 cette

extinction de l'abbaye et cet établissement du Séminaire de Saint-Méen,

et une bulle d'Alexandre VII vint en 1658 heureusement légitimer la sécularisation

du vieux couvent bénédictin converti en Séminaire diocésain Mais en 1686

Edme Jolly, supérieur du Séminaire, se plaignit à Mgr du Guémadeuc de la

modicité des revenus de cette maison, ne montant alors qu'à environ 4 900

livres de rente, et des charges trop lourdes acceptées par saint Vincent en

1645. L'évêque de Saint-Malo, écoutant favorablement ces plaintes,

n'obligea plus les Lazaristes qu'à recevoir cinq clercs gratuitement et

cinq autres clercs payant demi-pension ; il fut aussi convenu que la Congrégation

enverrait dix prêtres à Saint-Méen, six employés au Séminaire et quatre

faisant les missions, ayant avec eux six frères servants. Un peu plus tard,

en 1702, le même prélat unit à son Séminaire la cure de Saint-Jean de

Saint-Méen, et depuis lors le supérieur du Séminaire fut en même temps

recteur de la paroisse. Malgré ces avantages, le Séminaire de Saint-Méen

ne semble pas avoir jamais été très-florissant ; voici le tableau qu'en

fait le rédacteur du Pouille ms. de Saint-Malo en 1739-1767 : «

Le Séminaire est au lieu et place des anciens religieux (de Saint-Méen) ;

il jouit d'environ 5 000 livres de rente, y compris les bénéfices

claustraux et les acquisitions (nota : en 1730, les Lazaristes

déclarèrent n'avoir que 4 753 livres de rente avec 1 665 livres de

charges, ce qui leur laissait que 3 088 livres pour tenir le Séminaire -

Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 4 G, 55) ; sur quoi il doit

y avoir un certain nombre de places gratuites qui était fixe ; mais les

pertes qu'on a faites l'ont diminué, et il n'y a plus de nombre fixe. Il

est composé de six prêtres de la Mission, y compris le recteur et le curé

de la paroisse. Ils sont obligés par l'acte de réunion d'être un plus

grand nombre et de faire des missions, mais les choses ont bien changé

depuis. Il y a quatre ou cinq frères ; le supérieur est en même temps

recteur ». Le 14 mars 1790, les prêtres de la Mission déclarèrent

que le revenu brut du Séminaire de Saint-Méen était alors de 9 692 livres

6 sols 6 deniers, que les charges montaient à 4 095 livres 9 sols 2 deniers,

et que par suite le revenu net n'était que de 5 596 livres 10 sols 4 deniers

(Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 29). A la fin du XIXème

siècle, l'ancien Grand-Séminaire de Saint-Malo est devenu le

Petit-Séminaire de Rennes (Pouillé de Rennes) ;

![]() la

maison (XVIII-XIXème siècle), située rue de la Beurerie ;

la

maison (XVIII-XIXème siècle), située rue de la Beurerie ;

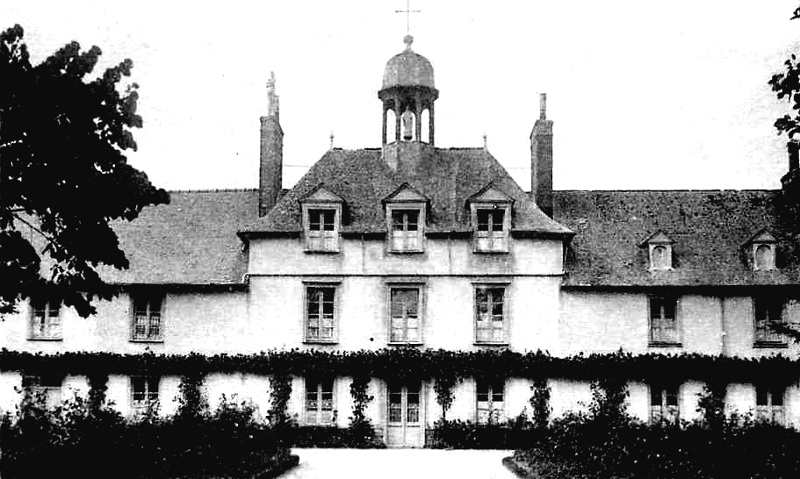

![]() l'ancienne

résidence des Pères de Launay (XIXème siècle). Près de la petite ville

de Sain-Méen-le-Grand se trouve, à la fin du XIXème siècle, un

orphelinat agricole fondé et tenu par les Prêtres de l'Immaculée-Conception.

La propriété de Launay fut donnée en 1846 à la congrégation par l'un de

ses membres, le P. Persehais, mais elle fut considérablement accrue en 1871

par l'acquisition d'une terre voisine appartenant à M. l'abbé Orain. A

cette époque on régularise les constructions, et grâce à de généreux

bienfaiteurs on créa un établissement fort bien conçu et très

intéressant. Il ne s'y trouvait encore qu'une chapelle provisoire à

l'intérieur des bâtiments, à la fin du XIXème siècle (Pouillé de Rennes) ;

l'ancienne

résidence des Pères de Launay (XIXème siècle). Près de la petite ville

de Sain-Méen-le-Grand se trouve, à la fin du XIXème siècle, un

orphelinat agricole fondé et tenu par les Prêtres de l'Immaculée-Conception.

La propriété de Launay fut donnée en 1846 à la congrégation par l'un de

ses membres, le P. Persehais, mais elle fut considérablement accrue en 1871

par l'acquisition d'une terre voisine appartenant à M. l'abbé Orain. A

cette époque on régularise les constructions, et grâce à de généreux

bienfaiteurs on créa un établissement fort bien conçu et très

intéressant. Il ne s'y trouvait encore qu'une chapelle provisoire à

l'intérieur des bâtiments, à la fin du XIXème siècle (Pouillé de Rennes) ;

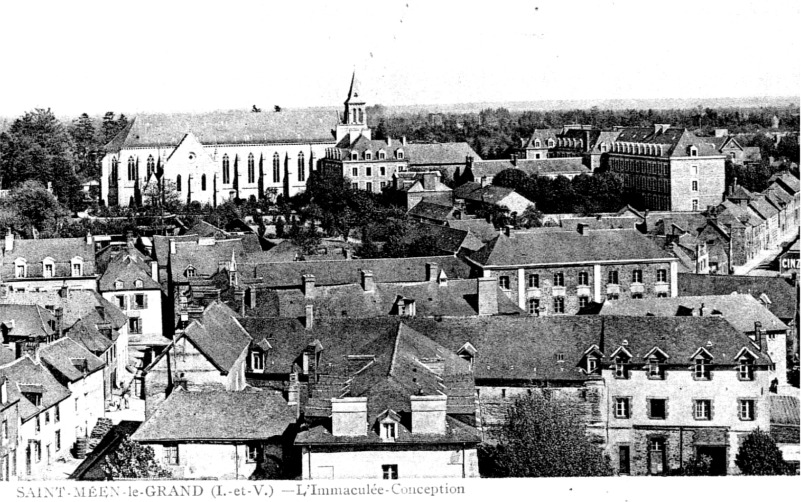

![]() le

cloître et la chapelle de la Congrégation des Sœurs de l'Immaculée

Conception (XIX-XXème siècle). Cette congrégation est née en 1831 d'une

initiative du père Corvaisier, curé de la paroisse, et de Pélagie Le

Breton de Maisonneuve (ou mère Saint-Félix). Le cloître actuel remonte à

1890. La nouvelle chapelle de 1924 remplace l'ancienne chapelle qui datait de 1859 ;

le

cloître et la chapelle de la Congrégation des Sœurs de l'Immaculée

Conception (XIX-XXème siècle). Cette congrégation est née en 1831 d'une

initiative du père Corvaisier, curé de la paroisse, et de Pélagie Le

Breton de Maisonneuve (ou mère Saint-Félix). Le cloître actuel remonte à

1890. La nouvelle chapelle de 1924 remplace l'ancienne chapelle qui datait de 1859 ;

![]() la

chapelle Saint-Méen (1927). Cette chapelle avoisine une fontaine

miraculeuse. Elle était en 1727 considérée comme frairienne, mais ne

semble pas avoir été fondée de messes. Menaçant ruine, elle fut démolie

en 1811. Un nouveau sanctuaire a été construit en 1835 sur son emplacement

; on y dit alors parfois la messe et l'on s'y rend en procession. A côté

se trouve toujours la fontaine sacrée, que fréquentent de nombreux pèlerins

depuis tant de siècles (Pouillé de Rennes).Rasée en 1811, cette chapelle

est reconstruite en 1835 puis en 1927 ;

la

chapelle Saint-Méen (1927). Cette chapelle avoisine une fontaine

miraculeuse. Elle était en 1727 considérée comme frairienne, mais ne

semble pas avoir été fondée de messes. Menaçant ruine, elle fut démolie

en 1811. Un nouveau sanctuaire a été construit en 1835 sur son emplacement

; on y dit alors parfois la messe et l'on s'y rend en procession. A côté

se trouve toujours la fontaine sacrée, que fréquentent de nombreux pèlerins

depuis tant de siècles (Pouillé de Rennes).Rasée en 1811, cette chapelle

est reconstruite en 1835 puis en 1927 ;

![]() la

fontaine Saint-Méen (XXème siècle). La légende prétend que saint Méen

aurait planté son bâton à cet endroit pour y faire jaillir de l'eau ;

la

fontaine Saint-Méen (XXème siècle). La légende prétend que saint Méen

aurait planté son bâton à cet endroit pour y faire jaillir de l'eau ;

A signaler aussi :

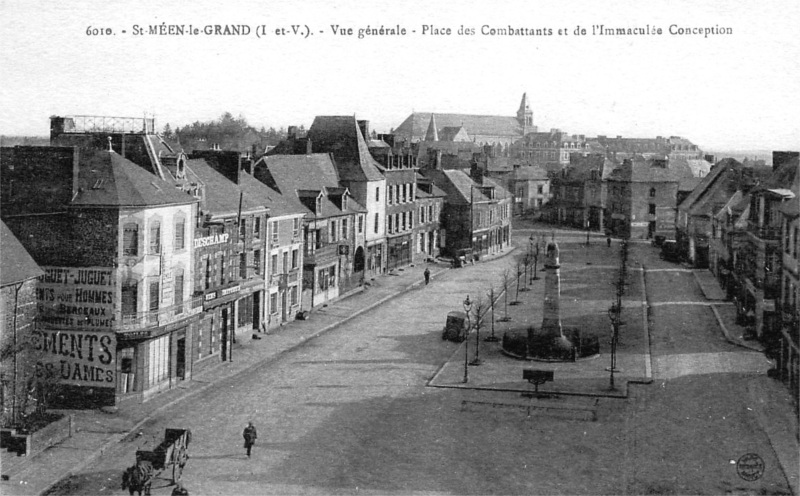

![]() la grande place centrale contenait jusqu'en 1908 une halle qui avait été construite vers 1722.

la grande place centrale contenait jusqu'en 1908 une halle qui avait été construite vers 1722.

![]() l'ancien palais abbatial touche l'église à l'ouest : la maison conventuelle joint

le croisillon nord du transept. L'édifice actuel date de 1712 et semble être

l'œuvre des Lazaristes. Le linteau d'une des cheminées porte les armes de

l'abbé Pierre Cornulier (1602-1639). Un hospice existait à côté de

l'abbaye : reconstruit au début du XVIIème siècle par l'abbé Pierre

Cornulier, il est tenu à partir de 1649 par les Filles de la Charité.

L'Abbaye possédait jadis un colombier, un auditoire et des droits de haute justice ;

l'ancien palais abbatial touche l'église à l'ouest : la maison conventuelle joint

le croisillon nord du transept. L'édifice actuel date de 1712 et semble être

l'œuvre des Lazaristes. Le linteau d'une des cheminées porte les armes de

l'abbé Pierre Cornulier (1602-1639). Un hospice existait à côté de

l'abbaye : reconstruit au début du XVIIème siècle par l'abbé Pierre

Cornulier, il est tenu à partir de 1649 par les Filles de la Charité.

L'Abbaye possédait jadis un colombier, un auditoire et des droits de haute justice ;

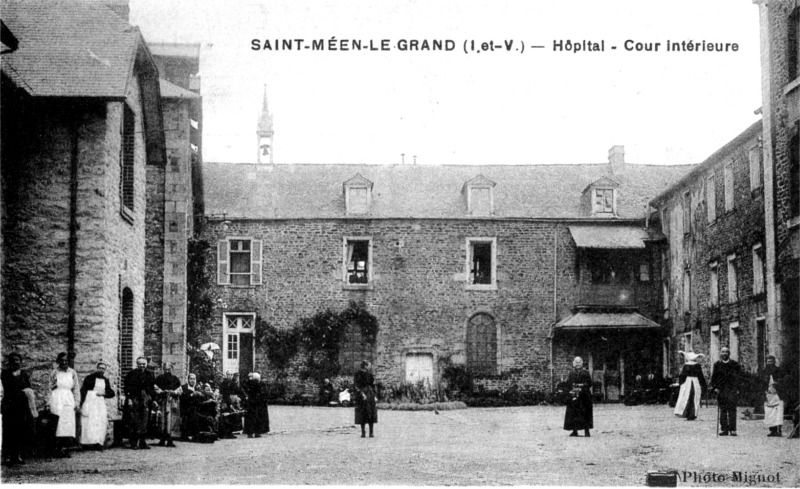

![]() l'ancien

hôpital. Maison fondée en 1649 (hôpital, orphelinat, salle d'asile) et chapelle bénite le 25 novembre 1852

par le R. P. Etienne, supérieur général des Lazaristes.Nous avons déjà parlé plusieurs fois des malades qui venaient

chercher leur guérison à Saint-Méen. Ils étaient si nombreux, qu'on

faisait au XVIème siècle des quêtes dans presque toute la France pour

subvenir à leurs besoins, « parce qu'il vient à Saint-Méen des

malades de tout le royaume » (Archives de l'hôpital de Saint-Méen).

En 1740, environ deux cents étrangers accouraient encore chaque année à

Saint-Méen, et beaucoup y séjournaient plusieurs semaines. Cette affluence

de pauvres et d'infirmes nécessita de bonne heure l'établissement d'un hôpital

à côté de l'abbaye. Il est impossible de fixer la date de son origine,

cet hospice « estant de temps immémorial affecté à loger les pèlerins

venus à la fontaine de Saint-Méen ». Mais il est certain que le

religieux chargé de l'office de l'aumônerie à l'abbaye s'occupait de cet

hôpital : « L'aumosnier, dit l'Aveu de 1685, doit veiller à ce que le

temporel de l'hospital établi dans la ville de Saint-Méen soit conservé,

bien et duement administré, et à ce qu'il soit donné aux pauvres, en

temps et lieu, par ceux à qui il appartient ». On trouve mention faite

des aumôniers doms Raoul Yvon en 1565, — François Boschier en 1576, —

Louis Cojallu en 1577, — Mathurin Le Marquis — et Philippe Riou en 1584.

Les Bénédictins de Saint-Méen restaurèrent leur hôpital en 1576, comme

le prouve un arrêt du Parlement « enjoignant aux adjudicataires des réparations

de l'hospice de Saint-Méen d'achever leurs travaux et d'en rapporter le

renable ». A la même époque, et évidemment pour contribuer à cette

bonne oeuvre, l'aumônier, dom Louis Cojallu, fit en 1577 son testament en

faveur de cet hôpital, et l'année suivante Jeanne Josses, dame du Plessix-Mauron,

donna à ce même établissement sa métairie de la Fondriaye, en

Boisgervilly (Archives de l'hôpital de Saint-Méen). Plus tard, l'abbé de

Saint-Méen, Pierre Cornulier (1602-1639), releva si complètement son hôpital

qu'il fut regardé par ses contemporains comme en étant le fondateur. Son

successeur, Achille de Harlay, favorisa aussi cette maison et lui donna,

vers 1643, les biens de la chapellenie de Sainte-Croix. L'abbé Ferdinand de

Neufville marcha sur leurs traces, et c'est à lui qu'on doit l'établissement

des Soeurs de la Charité en cet hôpital. La tradition dit, en effet, que

saint Vincent-de-Paul amena lui-même ses religieuses à Saint-Méen,

lorsqu'il y vint en 1649 ; or, l'année précédente, Renée Germié, dame

de la Grange, « gardienne de la Maison-Dieu de Saint-Méen », avait

légué par testament 50 livres de rente à cet hôpital et fondé une messe

en sa chapelle. Il est vraisemblable que cette dame fut la dernière

gardienne laïque de Saint-Méen. Les religieuses de Saint-Vincent-de-Paul

s'établirent au nombre de quatre à Saint-Méen : trois furent chargées de

l'hôpital, et la quatrième fit l'école aux petites filles pauvres ; il y

avait, en outre, un prévôt chargé d'administrer les biens dépendant de

l'hospice. Voici en quoi consistaient les revenus de cet hôpital en 1740 :

« 416 boisseaux de seigle et 35 boisseaux d'avoine, dus chaque année par

l'abbé de Saint-Méen ; — une rente de 93 livres due par le même abbé, «

pour fournir du pain blanc aux malades » ; — constituts et propriétés

foncières rapportant 400 livres de rente ; — pourpris de l'Hôpital,

valant 50 livres de rente. Les charges étaient : « recevoir les malades

étrangers qui viennent se faire guérir du mal Saint-Méen » ; —

distribuer des aumônes chaque jour aux pauvres des quatre paroisses dépendant

de l'abbaye (Saint-Méen, Saint-Onen, Trémorel et Le Locouët) ; —

acquitter les fondations de messes, dont les honoraires montaient à 100 livres

; — entretenir les bâtiments, payer les fouages, etc. (Archives de

l'hôpital de Saint-Méen). Le prévôt et les soeurs rendaient compte de

leur administration à l'abbé de Saint-Méen et au supérieur du Séminaire,

qui jouissait de l'aumônerie depuis la sécularisation de l'abbaye. D'après

la Déclaration du 7 mai 1790, l'hôpital de Saint-Méen jouissait

alors d'un revenu brut de 3 373 livres ; il avait 2 194 livres 6 deniers de

charges, et par suite un revenu net de 1 178 livres 19 sols 6 deniers

(Archives de l'hôpital de Saint-Méen - Archives départementales

d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 29). Cet hospice existait toujours à la fin du

XIXème siècle, et les Filles de la Charité continuaient d'y soigner les

malades (Pouillé de Rennes) ;

l'ancien

hôpital. Maison fondée en 1649 (hôpital, orphelinat, salle d'asile) et chapelle bénite le 25 novembre 1852

par le R. P. Etienne, supérieur général des Lazaristes.Nous avons déjà parlé plusieurs fois des malades qui venaient

chercher leur guérison à Saint-Méen. Ils étaient si nombreux, qu'on

faisait au XVIème siècle des quêtes dans presque toute la France pour

subvenir à leurs besoins, « parce qu'il vient à Saint-Méen des

malades de tout le royaume » (Archives de l'hôpital de Saint-Méen).

En 1740, environ deux cents étrangers accouraient encore chaque année à

Saint-Méen, et beaucoup y séjournaient plusieurs semaines. Cette affluence

de pauvres et d'infirmes nécessita de bonne heure l'établissement d'un hôpital

à côté de l'abbaye. Il est impossible de fixer la date de son origine,

cet hospice « estant de temps immémorial affecté à loger les pèlerins

venus à la fontaine de Saint-Méen ». Mais il est certain que le

religieux chargé de l'office de l'aumônerie à l'abbaye s'occupait de cet

hôpital : « L'aumosnier, dit l'Aveu de 1685, doit veiller à ce que le

temporel de l'hospital établi dans la ville de Saint-Méen soit conservé,

bien et duement administré, et à ce qu'il soit donné aux pauvres, en

temps et lieu, par ceux à qui il appartient ». On trouve mention faite

des aumôniers doms Raoul Yvon en 1565, — François Boschier en 1576, —

Louis Cojallu en 1577, — Mathurin Le Marquis — et Philippe Riou en 1584.

Les Bénédictins de Saint-Méen restaurèrent leur hôpital en 1576, comme

le prouve un arrêt du Parlement « enjoignant aux adjudicataires des réparations

de l'hospice de Saint-Méen d'achever leurs travaux et d'en rapporter le

renable ». A la même époque, et évidemment pour contribuer à cette

bonne oeuvre, l'aumônier, dom Louis Cojallu, fit en 1577 son testament en

faveur de cet hôpital, et l'année suivante Jeanne Josses, dame du Plessix-Mauron,

donna à ce même établissement sa métairie de la Fondriaye, en

Boisgervilly (Archives de l'hôpital de Saint-Méen). Plus tard, l'abbé de

Saint-Méen, Pierre Cornulier (1602-1639), releva si complètement son hôpital

qu'il fut regardé par ses contemporains comme en étant le fondateur. Son

successeur, Achille de Harlay, favorisa aussi cette maison et lui donna,

vers 1643, les biens de la chapellenie de Sainte-Croix. L'abbé Ferdinand de

Neufville marcha sur leurs traces, et c'est à lui qu'on doit l'établissement

des Soeurs de la Charité en cet hôpital. La tradition dit, en effet, que

saint Vincent-de-Paul amena lui-même ses religieuses à Saint-Méen,

lorsqu'il y vint en 1649 ; or, l'année précédente, Renée Germié, dame

de la Grange, « gardienne de la Maison-Dieu de Saint-Méen », avait

légué par testament 50 livres de rente à cet hôpital et fondé une messe

en sa chapelle. Il est vraisemblable que cette dame fut la dernière

gardienne laïque de Saint-Méen. Les religieuses de Saint-Vincent-de-Paul

s'établirent au nombre de quatre à Saint-Méen : trois furent chargées de

l'hôpital, et la quatrième fit l'école aux petites filles pauvres ; il y

avait, en outre, un prévôt chargé d'administrer les biens dépendant de

l'hospice. Voici en quoi consistaient les revenus de cet hôpital en 1740 :

« 416 boisseaux de seigle et 35 boisseaux d'avoine, dus chaque année par

l'abbé de Saint-Méen ; — une rente de 93 livres due par le même abbé, «

pour fournir du pain blanc aux malades » ; — constituts et propriétés

foncières rapportant 400 livres de rente ; — pourpris de l'Hôpital,

valant 50 livres de rente. Les charges étaient : « recevoir les malades

étrangers qui viennent se faire guérir du mal Saint-Méen » ; —

distribuer des aumônes chaque jour aux pauvres des quatre paroisses dépendant

de l'abbaye (Saint-Méen, Saint-Onen, Trémorel et Le Locouët) ; —

acquitter les fondations de messes, dont les honoraires montaient à 100 livres

; — entretenir les bâtiments, payer les fouages, etc. (Archives de

l'hôpital de Saint-Méen). Le prévôt et les soeurs rendaient compte de

leur administration à l'abbé de Saint-Méen et au supérieur du Séminaire,

qui jouissait de l'aumônerie depuis la sécularisation de l'abbaye. D'après

la Déclaration du 7 mai 1790, l'hôpital de Saint-Méen jouissait

alors d'un revenu brut de 3 373 livres ; il avait 2 194 livres 6 deniers de

charges, et par suite un revenu net de 1 178 livres 19 sols 6 deniers

(Archives de l'hôpital de Saint-Méen - Archives départementales

d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 29). Cet hospice existait toujours à la fin du

XIXème siècle, et les Filles de la Charité continuaient d'y soigner les

malades (Pouillé de Rennes) ;

![]() la Maison des Chapeliers, située en ville. On y voit un écusson daté de 1644 ;

la Maison des Chapeliers, située en ville. On y voit un écusson daté de 1644 ;

![]() la Grande Maison, située en ville. La porte date du XVIème siècle ;

la Grande Maison, située en ville. La porte date du XVIème siècle ;

![]() l'ancienne chapelle de Sainte-Croix, dépendant de l'Abbaye et aujourd'hui détruite.

Cette chapelle très-ancienne, sise dans la ville même de Saint-Méen, dépendait

de l'abbaye. Elle était fondée de messes et eut pour chapelains Mathurin

Guillotin, remplacé en 1560 par dom Jean Dessales, — Guillaume Baudet,

— Guillaume Robichet (1611) — et Guillaume Gillery (1640). Celui-ci fut

probablement le dernier chapelain de Sainte-Croix, car en 1643 Mgr de

Harlay, abbé de Saint-Méen, éteignit le titre de ce bénéfice et en unit

les biens à l'hôpital de Saint-Méen. Dès cette époque la chapelle

Sainte-Croix tombait en ruine (Pouillé de Rennes) ;

l'ancienne chapelle de Sainte-Croix, dépendant de l'Abbaye et aujourd'hui détruite.

Cette chapelle très-ancienne, sise dans la ville même de Saint-Méen, dépendait

de l'abbaye. Elle était fondée de messes et eut pour chapelains Mathurin

Guillotin, remplacé en 1560 par dom Jean Dessales, — Guillaume Baudet,

— Guillaume Robichet (1611) — et Guillaume Gillery (1640). Celui-ci fut

probablement le dernier chapelain de Sainte-Croix, car en 1643 Mgr de

Harlay, abbé de Saint-Méen, éteignit le titre de ce bénéfice et en unit

les biens à l'hôpital de Saint-Méen. Dès cette époque la chapelle

Sainte-Croix tombait en ruine (Pouillé de Rennes) ;

![]() l'ancienne

chapelle Notre-Dame de la Tranche. Notre-Dame de la Tranche se trouvait

aussi dans la ville de Saint-Méen, sur la petite place de la Tranche ;

abandonnée dès le XVIIIème siècle, elle s'est écroulée à la fin du

XIXème siècle (Pouillé de Rennes) ;

l'ancienne

chapelle Notre-Dame de la Tranche. Notre-Dame de la Tranche se trouvait

aussi dans la ville de Saint-Méen, sur la petite place de la Tranche ;

abandonnée dès le XVIIIème siècle, elle s'est écroulée à la fin du

XIXème siècle (Pouillé de Rennes) ;

![]() l'ancienne chapelle Saint-Denis, située route de Gaël et démolie en 1812.

Saint-Denis était une chapelle frairienne. La tradition raconte qu'elle fut

élevée en mémoire d'une victoire que Du Guesclin remporta sur les Anglais

à Saint-Méen en 1363. Une foire se tenait jadis autour de cette chapelle,

et les droits en étaient partagés en 1683 entre l'abbé de Saint-Méen et

le recteur de Saint-Jean. — Saint-Denis a été rasée en 1812 (Pouillé de Rennes) ;

l'ancienne chapelle Saint-Denis, située route de Gaël et démolie en 1812.

Saint-Denis était une chapelle frairienne. La tradition raconte qu'elle fut

élevée en mémoire d'une victoire que Du Guesclin remporta sur les Anglais

à Saint-Méen en 1363. Une foire se tenait jadis autour de cette chapelle,

et les droits en étaient partagés en 1683 entre l'abbé de Saint-Méen et

le recteur de Saint-Jean. — Saint-Denis a été rasée en 1812 (Pouillé de Rennes) ;

![]() l'ancienne

chapelle Saint-Joseph. Saint-Joseph est une chapelle moderne élevée vers

1872, de style ogival et fort élégamment construite ; elle sert aux réunions

des congrégations et des catéchismes. Il existe, en effet, à Saint-Méen

d'assez nombreuses congrégations : celles du Rosaire, du Saint-Sacrement et

des Agonisants, antérieures à 1789 et rétablies en 1814, — le

Scapulaire, érigée aussi en 1814, — et le très-saint et immaculé Coeur

de Marie, pour la conversion des pécheurs, établie en 1843 (Pouillé de Rennes) ;

l'ancienne

chapelle Saint-Joseph. Saint-Joseph est une chapelle moderne élevée vers

1872, de style ogival et fort élégamment construite ; elle sert aux réunions

des congrégations et des catéchismes. Il existe, en effet, à Saint-Méen

d'assez nombreuses congrégations : celles du Rosaire, du Saint-Sacrement et

des Agonisants, antérieures à 1789 et rétablies en 1814, — le

Scapulaire, érigée aussi en 1814, — et le très-saint et immaculé Coeur

de Marie, pour la conversion des pécheurs, établie en 1843 (Pouillé de Rennes) ;

![]() les

anciennes chapelles, aujourd'hui disparues : la chapelle de l'Hôpital

(établie en 1843), la chapelle du Petit-Séminaire (bâtie vers 1845 et

dédiée à la Sainte Vierge), les chapelles des Soeurs de l'Immaculée-Conception

(la principale, achevée en 1861, est dédiée à l'Immaculée-Conception ;

une autre chapelle de pèlerinage, dédiée à Notre-Dame, se trouve dans

l'enclos) ;

les

anciennes chapelles, aujourd'hui disparues : la chapelle de l'Hôpital

(établie en 1843), la chapelle du Petit-Séminaire (bâtie vers 1845 et

dédiée à la Sainte Vierge), les chapelles des Soeurs de l'Immaculée-Conception

(la principale, achevée en 1861, est dédiée à l'Immaculée-Conception ;

une autre chapelle de pèlerinage, dédiée à Notre-Dame, se trouve dans

l'enclos) ;

![]() l'ancien manoir du Bois-Rieux, situé route du Crouais. Propriété de la famille des

Salles (en 1426 et en 1449), puis de la famille de Pargaz (en 1513) ;

l'ancien manoir du Bois-Rieux, situé route du Crouais. Propriété de la famille des

Salles (en 1426 et en 1449), puis de la famille de Pargaz (en 1513) ;

![]() l'ancien manoir de la Mesnerais ou de la Mesnaye, situé route de Bois-Gervilly ;

l'ancien manoir de la Mesnerais ou de la Mesnaye, situé route de Bois-Gervilly ;

![]() l'ancien manoir des Tertres ;

l'ancien manoir des Tertres ;

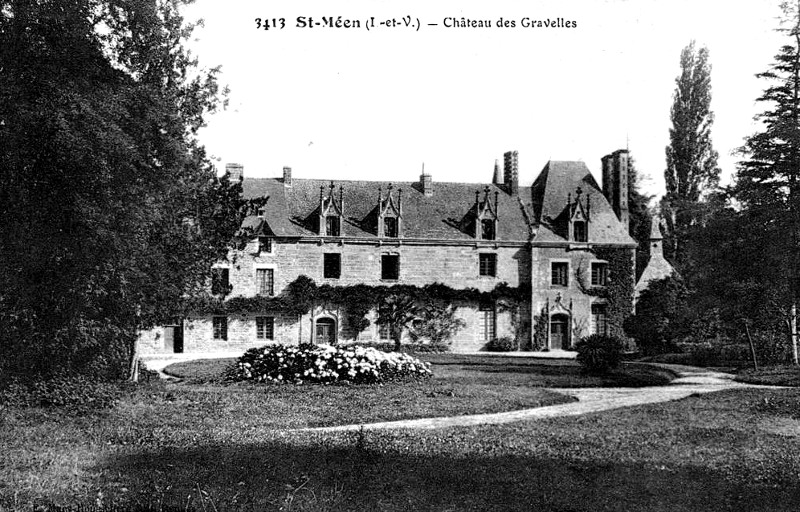

![]() le château des Gravelles, situé route de Gaël. Il possède une tourelle et

deux pavillons. Il possède une chapelle privée avec clocheton. Propriété

de Georget Beschart en 1449, la chapelle était fondée de messes au

XVIIIème siècle. Propriété de la famille Beschart en 1449 et en 1513 ;

le château des Gravelles, situé route de Gaël. Il possède une tourelle et

deux pavillons. Il possède une chapelle privée avec clocheton. Propriété

de Georget Beschart en 1449, la chapelle était fondée de messes au

XVIIIème siècle. Propriété de la famille Beschart en 1449 et en 1513 ;

![]() l'ancien manoir de Launay, situé route de Trémorel ;

l'ancien manoir de Launay, situé route de Trémorel ;

![]() l'ancien manoir du Pont-Esnault, situé route de Trémorel. Propriété de l'Abbaye

de Saint-Méen en 1513 ;

l'ancien manoir du Pont-Esnault, situé route de Trémorel. Propriété de l'Abbaye

de Saint-Méen en 1513 ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de SAINT-MEEN-LE-GRAND

Lors d'une réformation de l'évêché de Saint-Malo en 1440 (rapport fait par René Le Felle, procureur de Dinan, et Bertrand Sevestre, lieutenant audit lieu), est mentionné en 1426 à St-Meen le noble suivant : Jean Des Sales du Boisriou. (D'après Des Salles).

Lors d'une réformation de l'évêché de Saint-Malo sont mentionnés en 1449 à Saint-Meen (Saint-Méen-le-Grand) les commissaires P. Bonabri et G. de la Douenelière, et les nobles suivants : J. Des Salles, du Boesriou. Georget Beschart, à la Gravelle. G. Beschart, oncle dud. Georget. Louys Gratemey, à la Ville de St Meen. (H. Des Salles).

Dans la liste des feudataires (teneurs de fief) des évêchés de Saint-Malo et Dol en 1480, on comptabilise la présence de 5 nobles de Saint-Méen-le-Grand :

![]() Georges BECHART de la

Gravelle (15 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

Georges BECHART de la

Gravelle (15 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

![]() Thomas

BEAUMENOIR, batard de Geffroy de Beaumenoir (20 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

Thomas

BEAUMENOIR, batard de Geffroy de Beaumenoir (20 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

![]() M.

Bertrand du BOAISRIOU de Boaisriou (600 livres de revenu) : comparaît comme homme d'armes ;

M.

Bertrand du BOAISRIOU de Boaisriou (600 livres de revenu) : comparaît comme homme d'armes ;

![]() Eustache

DE PARGAR (20 livres de revenu) : défaillant ;

Eustache

DE PARGAR (20 livres de revenu) : défaillant ;

![]() Robert

GRATEMEY (5 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une jusarme ;

Robert

GRATEMEY (5 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une jusarme ;

Lors d'une réformation de l'évêché de Saint-Malo en 1513 sont mentionnés à Saint-Méen (Saint-Méen-le-Grand) les nobles suivants : - L'abbé et couvent de St Meen, a la maison et met. (métairie) du Pont-Esnault, et y ont été adjointes plusieurs rotures. - François de Pargaz, sr. du Boaesriou, tient la maison et met. dud. lieu de Boisriou ô ses appartenances nobles. - Guillaume Bechart, tient la maison et métairie noble de la Gravelle et y a joint quelques rotures. - Jehan Gratemey, fils Robert, tient une quantité de maisons et héritages acquis par son père et les veut exempter de fouages. - Plus tient led. Gratemey et Catherine Nogue, sa femme, à cause d'elle, 10 journaux de rot. (rotures) qu'il veut affranchir. - Alain de la Bouexière, sr. du Tertre, a acquis d'un nommé Guillaume du Margaro, en son temps sr. de Coescouvran, six pièces de terre qu'il dit être nobles et les veut exempter de fouages. - Plus 12 journ. de rot. - Antoine de la Fretaye, a une métairie nommée la Gravelle, contenant environ 16 journeaux, qu'il dit tenir noblement et les exempte de fouage. - Item y sont plusieurs héritages contributifs appartenans à gens demeurans en autres paroisses et ne paient rien parce qu'ils sont imposés ailleurs. - Item des ecclésiastiques ont des rotures et s'exemptent de payer par privilége de leur cléricature. (H. Des Salles).

© Copyright - Tous droits réservés.