|

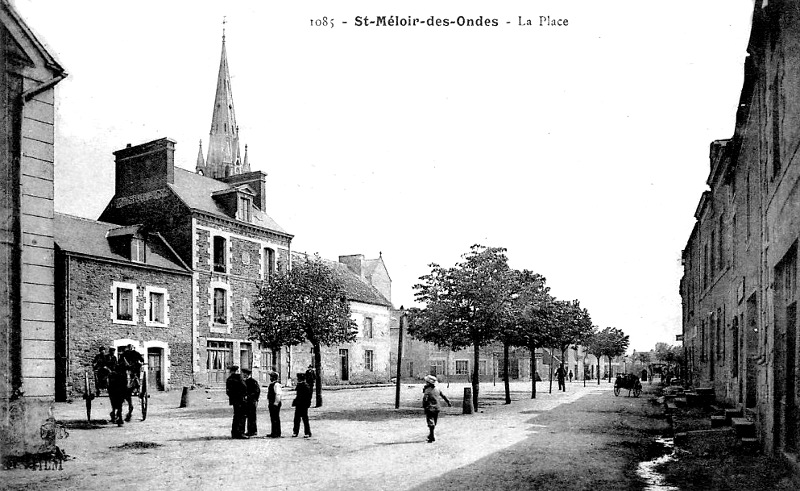

Bienvenue chez les Méloriens |

SAINT-MELOIR-DES-ONDES |

Retour page d'accueil Retour Canton de Cancale

La commune de Saint-Méloir-des-Ondes ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de SAINT-MELOIR-DES-ONDES

Saint-Méloir-des-Ondes vient de Saint-Méloir, ermite et martyr breton du VIème siècle.

La paroisse est donnée en 993 par le duc Geoffroy 1er à l'Abbaye du Mont-Saint-Michel et les moines y fondent un prieuré. La paroisse de Saint-Méloir-des-Ondes dépendait autrefois de l'ancien évêché de Saint-Malo.

L'intéressante histoire des commencements du prieuré de Saint-Méloir-des-Ondes nous prouve l'existence de cette paroisse dès les premières années du XIème siècle. C'est à cette époque reculée qu'elle fut donnée à l'abbaye du Mont Saint-Michel, qui y fonda le prieuré de Saint-Méloir. Le dimanche 30 janvier 1228, les habitants de Saint-Méloir (aujourd'hui Saint-Méloir-des-Ondes), réunis en assemblée de paroisse et agissant en commun, baillèrent à Roger, leur recteur, un champ donné à l'église de Saint-Méloir (Saint-Méloir-des-Ondes) par Geoffroy Du Guesclin, et situé près du bourg, vis-à-vis la Haute-Rue. Il fut convenu que Roger pourrait faire de ce champ ce qui lui plairait, aussi bien que des bâtiments qu'il y construirait, mais qu'il devrait chaque année, à Noël, payer à l'église de Saint-Méloir (Saint-Méloir-des-Ondes) une demi-mine de froment, sous peine d'amende, due à cette église. « Ainsi dès cette époque, conclut judicieusement M. de la Borderie, les habitants de nos paroisses rurales étaient constitués à l'état de personnes civiles, de corps de communauté, pouvant posséder, recevoir, contracter, ester en justice, etc. ; chaque paroisse, en un mot, avait dès lors son organisation municipale, imparfaite assurément, mais réelle et suffisante pour établir entre les habitants un lien de solidarité qui s'est perpétué jusqu'à nos jours » (Revue de Bretagne et Vendée, XXIX, 397). Au XVIIIème siècle, les religieux du Mont Saint-Michel étaient encore seigneurs et grands décimateurs de Saint-Méloir (Saint-Méloir-des-Ondes) ; toutefois le Chapitre de Saint-Malo, le recteur et la fabrique de Saint-Méloir-des-Ondes levaient aussi quelques dîmes dans cette paroisse. La fabrique avait alors 125 livres de revenu fixe, sans comprendre les bancs, lui rapportant 180 livres, et l'ouverture de la terre pour les sépultures, valant 400 livres. Le 15 juillet 1728, le recteur René Dabin fit la déclaration suivante de son bénéfice : il jouissait d'un seul trait de dîme, celui du Bourg, valant 300 livres de rente, mais il avait en outre des dîmes de blé-noir lui rapportant 45 livres, d'avoine 15 livres, de pois, fèves et paumelle 16 livres, de lins et chanvres 40 livres, et une petite dîme novale de 14 livres ; — il avait, de plus, son presbytère avec cour et jardin, contenant ensemble 2 journaux de terre et estimés 70 livres ; — enfin, son casuel atteignait 250 livres. De la sorte il possédait un revenu brut de 750 livres ; mais comme il donnait 200 livres à ses vicaires et qu'il payait les décimes et l'entretien du presbytère, il ne déclara qu'un revenu net de 448 livres 12 sols (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, fonds de Saint-Malo). Saint-Méloir-des-Ondes a été érigé en cure de deuxième classe par ordonnance royale datée du 24 janvier 1827 (Pouillé de Rennes).

Le bourg de Saint-Méloir-des-Ondes renfermait jadis l'auditoire de la seigneurie des Landes. Le seigneur de Châteauneuf exerçait à Saint-Méloir-des-Ondes un droit de quintaine. On cultivait de la vigne à Saint-Méloir au XIIIème siècle.

L'armée anglaise du duc de Malborough qui débarque à Cancale le 5 juin 1758, s'empare de Saint-Méloir-des-Ondes le 7 juin 1758 en se dirigeant vers Saint-Malo. Saint-Méloir-des-Ondes prend le nom de Méloir-Richeux pendant la Révolution.

On rencontre les appellations suivantes : Ecclesia Sancti Meler (au XIème siècle), ecclesia Sancti Melorii (en 1191), ecclesia de Sancto Mellorio de Undis (au XVIème siècle).

Note

1 : Il n'y avait pas d'écoles fondées en cette paroisse, mais le Pouillé

ms. de Saint-Malo (1739-1767) nous dit qu'à cette époque les prêtres et

quelques femmes pieuses y suppléaient en instruisant les uns les garçons, les

autres les filles. En 1790, M. Radou, prêtre, pourvu du bénéfice de la Magdeleine

(ou Madeleine), estimé plus de 300 livres de rente, déclara ne payer qu'une

minime subvention « à raison de l'école gratuite » qu'il faisait dans

la paroisse (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 20).

Note 2 : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse de Saint-Méloir-des-Ondes : Anquetil (« Anschetillus ecclesie Sancti Melorii sacerdos », fut témoin vers 1098 d'un accord conclu entre les moines du Mont Saint-Michel et Guillaume Goyon). Even (« Evenus sacerdos », fut témoin vers 1160 de deux actes d'Adam d'Herefort et de Damète Goyon, sa femme, en faveur du prieuré de Saint-Méloir). Hugues ou Huon (« Hugo sacerdos », en 1165). Jean Pointel (« Johannes Pointellus », vers 1180-1190). Guillaume Richart (en 1207). Robert de Radeweie (« Robertus de Radeweie ecclesie Sancti Melorii personna », en 1215). Roger (« Rogerus Sancti Meloerii capellanus », en 1228). Roger Langlois (« Rogerus Anglicus, presbiter Sancti Melorii », donna en 1238 à l'abbaye du Mont Saint-Michel, pour une rente annuelle d'une demi-mine de froment, deux jardins à lui appartenant, contigus à son logis près Saint-Méloir, et qu'il tenait héréditairement d'un chevalier appelé Jean Quinart). Rolland Fabry (il permuta avec le suivant en 1334). Robert Samson (précédemment recteur de Taden, il fut pourvu en 1334). Laurent du Bouays (chanoine de Saint-Malo, décédé vers 1565). Jean Dupré (secrétaire de l'évêque de Saint-Malo, il fut pourvu le 10 juin 1565 ; il débouta Nicolas de la Planche, qui se fit pourvoir à Tours et résigna en 1566 ses prétendus droits à Henri Le Rasle. Jean Dupré, chanoine de Saint-Malo en 1578, résigna en faveur du suivant). Laurent du Guilly ou de Quilly (il prit possession le 20 mars 1585 et résigna en faveur du suivant). Mathieu Le Fer (pourvu le 11 janvier 1591, il prit possession le 10 février. Le Pape s'opposa à sa nomination, parce qu'il n'avait que vingt-deux ans, et pourvut Michel Eon. Mais Mathieu Le Fer résigna en faveur de Laurent du Guilly, qui, pourvu de nouveau, reprit possession le 31 janvier 1593). Pierre Gingatz (il résigna en faveur du suivant). Nicolas des Déserts (sieur des Préaux, il prit possession le 26 juillet 1627 et résigna au bout de dix ans). Etienne Le Breton (sieur de la Ville-Hervy, chanoine de Dol, il prit possession le 18 octobre 1637 et résigna en 1662). Jacques Le Poitevin (il fut pourvu le 16 novembre 1662). Olivier de la Haye (en 1687, il résigna au suivant). Julien Rouxel (pourvu le 13 septembre 1691, il fit en 1698 enregistrer ses armoiries : d'azur au chevron d'or, accompagné de trois ruches à miel de même ; décédé en avril 1705). René-Marie Dabin (pourvu par l'évêque le 25 avril 1705, il prit possession le 29 et débouta Tanguy Le Barzec, présenté par l'abbé du Mont Saint-Michel et pourvu par l'archevêque de Tours ; décédé en 1750). Michel-Jean Hugon du Canet (pourvu le 3 octobre 1750, il résigna presque aussitôt). Julien-Guillaume Chauvin (pourvu le 30 octobre 1750, il ne put se maintenir, mais resta dans la paroisse, où il prenait encore le titre de recteur en 1752). Jacques Potier de la Houssaye (il résigna au suivant). Nicolas Chapel (pourvu le 6 décembre 1751, il se maintint malgré l'opposition de M. Chauvin ; décédé en 1786). Joseph-Jean Penhouet, (pourvu le 1er novembre 1786, IL débouta Nicolas Lesplu, présenté par les religieux du Mont Saint-Michel, et reprit possession le 26 février 1787 ; il gouverna jusqu'à la Révolution). Olivier Guillory (1803, décédé en 1813). François Macé (1813, décédé en 1821). Servan-Pierre Lévêque (1821-1825). Pierre-Marie Lecorre (chanoine honoraire ; en 1825, décédé en 1870) Jean-Baptiste Turmel (chanoine honoraire ; 1870-1878). Julien Delanoë (à partir de 1879), ......

Voir

![]() " Quelques

anciens fait divers de la paroisse de Saint-Méloir-des-Ondes

".

" Quelques

anciens fait divers de la paroisse de Saint-Méloir-des-Ondes

".

Voir

![]() " Le

cahier de doléances de Saint-Méloir-des-Ondes en 1789

".

" Le

cahier de doléances de Saint-Méloir-des-Ondes en 1789

".

![]()

PATRIMOINE de SAINT-MELOIR-DES-ONDES

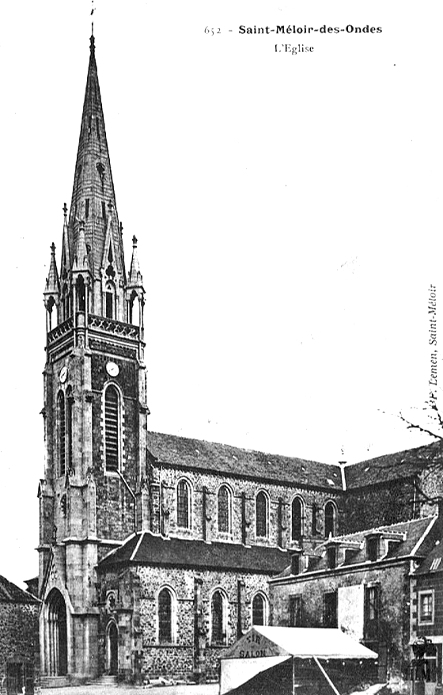

![]() l'église Saint-Méloir

(1860-1884) édifiée en remplacement d'une ancienne église délabrée. Saint Méloir, martyr

breton, est le patron de cette église. Le souvenir de l'ancienne église mérite

d'attirer l'attention. On y voyait au XVIIIème siècle trois chapelles

seigneuriales et de nombreuses verrières peintes. La première de ces

chapelles, dédiée à saint Michel, appartenait aux religieux du Mont

Saint-Michel, mais ceux-ci la cédèrent en 1723 à Alain Le Breton,

seigneur de la Plussinais, qui y plaça son banc, son enfeu et ses

armoiries. La deuxième, située à droite du choeur, dépendait de la

seigneurie des Landes ; on y voyait des écussons sculptés en pierre, ornés

de casques et lambrequins, et portant : d'argent à la bande fuselée de

sable. C'étaient les armes des Le Bouteiller, seigneurs des Landes ; on

les retrouvait peintes dans la première fenêtre de la nef et sculptées

sur un banc posé devant l'autel du Rosaire. La troisième chapelle

appartenait au seigneur de la Bardoulais. On y trouvait sur la muraille un

écusson peint : d'azur à la croix d'argent. Le seigneur de la

Bardoulais y avait un enfeu et un banc. Au chevet de l'église était un

grand vitrail portant au sommet les armes de l'abbaye du Mont Saint-Michel :

de sable à dix coquilles d'argent posées 4, 3, 2, 1, au chef d'or à

trois fleurs de lys de gueules, surmontées d'une crosse et d'une mitre.

Aux deux côtés de la même fenêtre étaient sculptés sur pierre, à

droite les armes du duché de Bretagne : d'hermines plein, et à

gauche celles du seigneur de Béringhen, marquis de Châteauneuf : d'argent

à trois pals de gueules, au chef d'azur chargé de deux quintes-feuilles

d'argent. Sur la deuxième fenêtre de la nef était l'écusson de

Pierre Le Gobien, archidiacre de Porhoët, décédé en 1627, qui possédait

en Saint-Méloir-des-Ondes la maison noble des Douets : coupé au 1er

d'argent à trois têtes de loup arrachées de sable, lampassées de

gueules, au canton d'azur chargé d'un croissant d'or ; au 2ème

d'argent à trois fasces ondées d'azur ; l'écu surmonté d'un chapeau

à trois glands, avec bourdon posé derrière. La famille Le Gobien

prétendait, en effet, avoir droit à une chapelle avec enfeu et

prééminences dans l'église de Saint-Méloir-des-Ondes. Sur la sacristie

et dans un autre vitrail on voyait aussi l'écusson de gueules à une

sirène d'or, qui devait être celui de la famille de Seré,

propriétaire du manoir de la Ville-Maleterre (Terrier ms. de

Châteauneuf). Il paraît qu'à l'origine le seigneur du Val-Ernoul avait

également une chapelle prohibitive en l'église de Saint-Méloir-des-Ondes,

car en 1574 Jean Le Bret, sieur de la Tréhénais, céda à Pierre Le

Filleur, sieur de la Ville-Volant, les droits d'enfeu et prééminence lui

appartenant en cette chapelle. En 1755, l'abbé du Mont Saint-Michel

confirma François Porée, sieur de Razet et propriétaire du Val-Ernoul,

dans la possession de ces privilèges (Archives départementales

d'Ille-et-Vilaine, B, 976). En 1687, le sire de Châteauneuf se disait

seigneur supérieur et prééminencier de Saint-Méloir (Saint-Méloir-des-Ondes),

mais les moines du Mont Saint-Michel prétendaient aux mêmes droits et

étaient, de plus, seigneurs fondateurs. Le même seigneur de Châteauneuf

avait un droit de quintaine sur les mariés de Saint-Méloir-des-Ondes ;

ceux-ci devaient courir, sous peine de 60 sols d'amende, le lundi de

Pâques, et ce jour-là les trésoriers de la fabrique devaient fournir aux

officiers de Châteauneuf qui présidaient la course « un chevreau

lardé, rosti, cuit et assaucé, avec quatre sols de pain et deux pots de

vin de Gascogne, et, de plus, un boisseau d'avoine pour leurs chevaux »

(Archives Nationales, P. 1721). Les confréries du Rosaire et du

Saint-Sacrement étaient au XVIIIème siècle érigées en l'église de

Saint-Méloir-des-Ondes. Il s'y trouvait aussi un bon nombre de fondations, «

formant alors une obiterie assez considérable ». Enfin, en 1708, une

mission y avait été fondée pour tous les six ans par Alain Le Breton et

Servanne Gaultier, seigneur et dame de la Plussinais (Pouillé ms. de

Saint-Malo, 1739-1767). Cette ancienne église de Saint-Méloir-des-Ondes a

fait place vers 1860 à une belle construction de style ogival, oeuvre de M.

l'architecte Frangeul. Elle se compose de trois nefs et d'un choeur en

hémicycle ; une tour en granit s'élève sur sa façade, et l'ensemble de

l'édifice a quelque chose de monumental (Pouillé de Rennes).

La flèche date de 1884. Le bénitier date du XVI-XVIIème siècle.

On y trouve un ex-voto du XXème siècle. Comme nous l'avons vu précédemment, l'ancienne église possédait

trois chapelles seigneuriales. L'une des chapelle est cédée par le prieur

en 1723 à la famille le Breton seigneurs de la Plussinais en Saint-Jouan

des Guérets : elle contenait leur enfeu. Une autre chapelle (au nord du

chevet) dépendait de la seigneurie des Landes et portait les armes de la

famille le Bouteiller seigneurs des Landes de 1470 à 1620. La troisième

(au sud) appartenait au seigneurs de la Bardoulais qui y avaient un enfeu.

La maîtresse vitre portait les armes de l'Abbaye du Mont-Saint-Michel, de

Bretagne, de la famille de Béringhen, marquis de Châteauneuf de 1681 à

1740 et celles de la famille Le Bouteiller seigneurs des Landes, entourées

du collier de Saint-Michel. D'autres fenêtres portaient les armes des

familles Seré seigneurs de la Ville-Maleterre (au XVIIème siècle), Gobien

seigneurs des Douets (au XVI-XVIIème siècle) et Le Bouteiller ;

l'église Saint-Méloir

(1860-1884) édifiée en remplacement d'une ancienne église délabrée. Saint Méloir, martyr

breton, est le patron de cette église. Le souvenir de l'ancienne église mérite

d'attirer l'attention. On y voyait au XVIIIème siècle trois chapelles

seigneuriales et de nombreuses verrières peintes. La première de ces

chapelles, dédiée à saint Michel, appartenait aux religieux du Mont

Saint-Michel, mais ceux-ci la cédèrent en 1723 à Alain Le Breton,

seigneur de la Plussinais, qui y plaça son banc, son enfeu et ses

armoiries. La deuxième, située à droite du choeur, dépendait de la

seigneurie des Landes ; on y voyait des écussons sculptés en pierre, ornés

de casques et lambrequins, et portant : d'argent à la bande fuselée de

sable. C'étaient les armes des Le Bouteiller, seigneurs des Landes ; on

les retrouvait peintes dans la première fenêtre de la nef et sculptées

sur un banc posé devant l'autel du Rosaire. La troisième chapelle

appartenait au seigneur de la Bardoulais. On y trouvait sur la muraille un

écusson peint : d'azur à la croix d'argent. Le seigneur de la

Bardoulais y avait un enfeu et un banc. Au chevet de l'église était un

grand vitrail portant au sommet les armes de l'abbaye du Mont Saint-Michel :

de sable à dix coquilles d'argent posées 4, 3, 2, 1, au chef d'or à

trois fleurs de lys de gueules, surmontées d'une crosse et d'une mitre.

Aux deux côtés de la même fenêtre étaient sculptés sur pierre, à

droite les armes du duché de Bretagne : d'hermines plein, et à

gauche celles du seigneur de Béringhen, marquis de Châteauneuf : d'argent

à trois pals de gueules, au chef d'azur chargé de deux quintes-feuilles

d'argent. Sur la deuxième fenêtre de la nef était l'écusson de

Pierre Le Gobien, archidiacre de Porhoët, décédé en 1627, qui possédait

en Saint-Méloir-des-Ondes la maison noble des Douets : coupé au 1er

d'argent à trois têtes de loup arrachées de sable, lampassées de

gueules, au canton d'azur chargé d'un croissant d'or ; au 2ème

d'argent à trois fasces ondées d'azur ; l'écu surmonté d'un chapeau

à trois glands, avec bourdon posé derrière. La famille Le Gobien

prétendait, en effet, avoir droit à une chapelle avec enfeu et

prééminences dans l'église de Saint-Méloir-des-Ondes. Sur la sacristie

et dans un autre vitrail on voyait aussi l'écusson de gueules à une

sirène d'or, qui devait être celui de la famille de Seré,

propriétaire du manoir de la Ville-Maleterre (Terrier ms. de

Châteauneuf). Il paraît qu'à l'origine le seigneur du Val-Ernoul avait

également une chapelle prohibitive en l'église de Saint-Méloir-des-Ondes,

car en 1574 Jean Le Bret, sieur de la Tréhénais, céda à Pierre Le

Filleur, sieur de la Ville-Volant, les droits d'enfeu et prééminence lui

appartenant en cette chapelle. En 1755, l'abbé du Mont Saint-Michel

confirma François Porée, sieur de Razet et propriétaire du Val-Ernoul,

dans la possession de ces privilèges (Archives départementales

d'Ille-et-Vilaine, B, 976). En 1687, le sire de Châteauneuf se disait

seigneur supérieur et prééminencier de Saint-Méloir (Saint-Méloir-des-Ondes),

mais les moines du Mont Saint-Michel prétendaient aux mêmes droits et

étaient, de plus, seigneurs fondateurs. Le même seigneur de Châteauneuf

avait un droit de quintaine sur les mariés de Saint-Méloir-des-Ondes ;

ceux-ci devaient courir, sous peine de 60 sols d'amende, le lundi de

Pâques, et ce jour-là les trésoriers de la fabrique devaient fournir aux

officiers de Châteauneuf qui présidaient la course « un chevreau

lardé, rosti, cuit et assaucé, avec quatre sols de pain et deux pots de

vin de Gascogne, et, de plus, un boisseau d'avoine pour leurs chevaux »

(Archives Nationales, P. 1721). Les confréries du Rosaire et du

Saint-Sacrement étaient au XVIIIème siècle érigées en l'église de

Saint-Méloir-des-Ondes. Il s'y trouvait aussi un bon nombre de fondations, «

formant alors une obiterie assez considérable ». Enfin, en 1708, une

mission y avait été fondée pour tous les six ans par Alain Le Breton et

Servanne Gaultier, seigneur et dame de la Plussinais (Pouillé ms. de

Saint-Malo, 1739-1767). Cette ancienne église de Saint-Méloir-des-Ondes a

fait place vers 1860 à une belle construction de style ogival, oeuvre de M.

l'architecte Frangeul. Elle se compose de trois nefs et d'un choeur en

hémicycle ; une tour en granit s'élève sur sa façade, et l'ensemble de

l'édifice a quelque chose de monumental (Pouillé de Rennes).

La flèche date de 1884. Le bénitier date du XVI-XVIIème siècle.

On y trouve un ex-voto du XXème siècle. Comme nous l'avons vu précédemment, l'ancienne église possédait

trois chapelles seigneuriales. L'une des chapelle est cédée par le prieur

en 1723 à la famille le Breton seigneurs de la Plussinais en Saint-Jouan

des Guérets : elle contenait leur enfeu. Une autre chapelle (au nord du

chevet) dépendait de la seigneurie des Landes et portait les armes de la

famille le Bouteiller seigneurs des Landes de 1470 à 1620. La troisième

(au sud) appartenait au seigneurs de la Bardoulais qui y avaient un enfeu.

La maîtresse vitre portait les armes de l'Abbaye du Mont-Saint-Michel, de

Bretagne, de la famille de Béringhen, marquis de Châteauneuf de 1681 à

1740 et celles de la famille Le Bouteiller seigneurs des Landes, entourées

du collier de Saint-Michel. D'autres fenêtres portaient les armes des

familles Seré seigneurs de la Ville-Maleterre (au XVIIème siècle), Gobien

seigneurs des Douets (au XVI-XVIIème siècle) et Le Bouteiller ;

![]() la chapelle Saint-Charles (1786), ancienne

dépendance du manoir de Blessin ;

la chapelle Saint-Charles (1786), ancienne

dépendance du manoir de Blessin ;

![]() la chapelle Saint-Pierre (1720), située à la

Ville-Gilles ;

la chapelle Saint-Pierre (1720), située à la

Ville-Gilles ;

![]() la chapelle Saint-Pierre (1665), dépendance du

manoir de La Grande Coudre ;

la chapelle Saint-Pierre (1665), dépendance du

manoir de La Grande Coudre ;

![]() la chapelle Saint-Jean-Baptiste (1599),

restaurée en 1718 et 1801 ;

la chapelle Saint-Jean-Baptiste (1599),

restaurée en 1718 et 1801 ;

![]() l'ancienne

Chapelle de la Madeleine, située jadis route Paramé et aujourd'hui

disparue. On y a exhumé vers 1850 de nombreux ossements.

Elle occupait l'emplacement actuel de la Maison du Carrouge et

semble avoir dépendue à l'origine d'une léproserie. La

chapelle de la Madeleine ou Magdeleine, située en Saint-Méloir-des-Ondes,

dans les terres et à côté d'un ruisseau, était vraisemblablement une léproserie

au moyen-âge. Elle devint par la suite des temps un simple bénéfice que

possédaient au XVIème siècle Olivier du Pré, remplacé en 1557 par Jean

Régnaud, et en 1560 par autre Olivier du Pré. Le dernier chapelain, Joseph

Radon, déclara en 1790 que son bénéfice de la Magdeleine consistait en la

chapelle de ce nom, fondée d'une messe chaque samedi, — en 12 journaux de

terre, estimés 300 livres de revenu, — et en la moitié des oblations,

qui n'atteignait que 3 livres (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine,

9 G, 20). La chapelle de Sainte-Magdeleine n'existe plus, mais elle a laissé

son nom au village au milieu duquel elle se trouvait ; on voit encore la

fontaine qui avoisinait le petit sanctuaire, et jadis se tenait à côté,

à la fête de la Magdeleine, une foire qui rappelait l'antique dévotion

des habitants pour ce lieu ; cette foire a été transférée à la fin du

XIXème siècle au bourg de Saint-Méloir-des-Ondes (Pouillé de Rennes) ;

l'ancienne

Chapelle de la Madeleine, située jadis route Paramé et aujourd'hui

disparue. On y a exhumé vers 1850 de nombreux ossements.

Elle occupait l'emplacement actuel de la Maison du Carrouge et

semble avoir dépendue à l'origine d'une léproserie. La

chapelle de la Madeleine ou Magdeleine, située en Saint-Méloir-des-Ondes,

dans les terres et à côté d'un ruisseau, était vraisemblablement une léproserie

au moyen-âge. Elle devint par la suite des temps un simple bénéfice que

possédaient au XVIème siècle Olivier du Pré, remplacé en 1557 par Jean

Régnaud, et en 1560 par autre Olivier du Pré. Le dernier chapelain, Joseph

Radon, déclara en 1790 que son bénéfice de la Magdeleine consistait en la

chapelle de ce nom, fondée d'une messe chaque samedi, — en 12 journaux de

terre, estimés 300 livres de revenu, — et en la moitié des oblations,

qui n'atteignait que 3 livres (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine,

9 G, 20). La chapelle de Sainte-Magdeleine n'existe plus, mais elle a laissé

son nom au village au milieu duquel elle se trouvait ; on voit encore la

fontaine qui avoisinait le petit sanctuaire, et jadis se tenait à côté,

à la fête de la Magdeleine, une foire qui rappelait l'antique dévotion

des habitants pour ce lieu ; cette foire a été transférée à la fin du

XIXème siècle au bourg de Saint-Méloir-des-Ondes (Pouillé de Rennes) ;

![]() l'ancienne

chapelle (1644) située jadis au village des Villes-Bagues et aujourd'hui disparue ;

l'ancienne

chapelle (1644) située jadis au village des Villes-Bagues et aujourd'hui disparue ;

![]() l'ancien

prieuré de Saint-Méloir, aujourd'hui disparu, et jadis membre de l'abbaye

du Mont-Saint-Michel. Dès le commencement du XIème siècle, l'église de Saint-Méloir-des-Ondes

fut donnée, ainsi que celle de Cancale, à l'abbaye

du Mont Saint-Michel par Geoffroy Ier, duc de Bretagne, mort avant 1008.

Mais les moines ne demeurèrent pas d'abord paisibles possesseurs de

ces églises, qui leur furent complètement enlevées

; ce qu'apprenant le duc Alain III, vers l'an 1030, ce prince

fit rendre justice aux religieux, et confirmant les donations

faites par son père, il leur assura les églises de Saint-Méloir

et de Saint-Méen de Cancale, la terre de ce nom et le port de Portpican, «

ecclesias duas sitas in territorio quod vocatur

Pavalet scilicet Sancti Meler atque Sancti Mewen, ................ terram

quoque prope littus maris sitam que dicitur Chancavena

et portum qui nominatur Porpican ». A

partir de ce moment, Saint-Méloir ne sortit plus des mains des religieux du

Mont Saint-Michel, qui y fondèrent un prieuré (Dom Morice, Preuves

de l'Histoire de Bretagne, I, 372, 380). Vers l'an 1098, les moines se

virent disputer la possession d'une portion du cimetière de Saint-Méloir par trois personnages appelés

Guillaume Goyon, Guiguen, vicaire du pays d'Aleth,

et Drigon le Prêtre. Ils allèrent aussitôt demander justice

au tribunal du comte de Rennes, duc de Bretagne. Mais, avant que

celui-ci eût rendu sa sentence, Guillaume Goyon et ses compagnons renoncèrent à

leurs prétentions et abandonnèrent au Mont Saint-Michel, en toute propriété, la

portion du cimetière qu'ils réclamaient, et que l'acte appelle «

la première corde de ce cimetière », dénomination qui indique

à la fois et la contenance du terrain et sa situation sur le bord

extérieur de l'enclos. Ils stipulèrent toutefois que cette partie du

cimetière serait affectée exclusivement à la sépulture des

morts, sauf le droit réservé au moine et au prêtre desservant l'église

de Saint-Méloir d'y bâtir une maison à leur usage (Revue de Bretagne et

de Vendée, XXIX, 393 - Cartulaire du Mont Saint-Michel, f° 70). On voit par là, dit M. de la

Borderie, qu'il y avait alors à Saint-Méloir tout à la fois un moine et

un prêtre séculier. Le moine était délégué par l'abbé du Mont

Saint-Michel pour régir les domaines, recevoir les revenus et exercer les

droits dont l'ensemble constituait ce qu'on appelait le prieuré de Saint-Méloir. Parmi ces droits se trouvait

à l'origine le gouvernement spirituel de la paroisse elle-même ; mais la discipline ecclésiastique ayant

interdit aux religieux l'exercice du ministère pastoral, force fut au prieur de se faire remplacer dans les

fonctions curiales par un prêtre séculier à l'entretien duquel

il dut pourvoir (Revue de Bretagne et de Vendée, XXIX, 393 - Cartulaire du

Mont Saint-Michel, f° 70). C'est à propos de cette pension du

curé de Saint-Méloir qu'eut lieu la transaction suivante, datée du 30 décembre 1165,

et conclue entre ce prêtre et les religieux du Mont Saint-Michel : « Par cet arrangement,

auquel Albert, évêque de Saint-Malo, donna sa sanction, il

fut réglé que les offrandes faites par les fidèles dans l'église de Saint-Méloir seraient partagées

moitié par moitié entre le curé et les moines. Ceux-ci, toutefois,

devaient avoir les deux tiers des offrandes des jours de

Noël, de Pâques et de la Toussaint ; et, en revanche, le curé

percevait seul en totalité celles qui avaient spécialement pour

but de rémunérer quelqu'une des fonctions de son ministère

paroissial, à savoir : les offrandes des confréries, des baptêmes,

des épousailles, des confessions, et tout ce que l'église recevait dans les enterrements. Quant à la dîme des

blés, elle devait être tout entière serrée dans la grange des moines,

qui n'en donnaient au curé qu'un neuvième et gardaient le

reste pour eux. Pour faire accepter ces conditions au curé Huon, les moines lui promirent toutefois, à sa vie

durant, une rente de deux mines de seigle et deux mines d'orge » (Revue de

Bretagne et de Vendée, XXIX, 395 - Cartulaire du Mont Saint-Michel, f°

134). Un autre acte de 1191, par lequel l'évêque de Saint-Malo, Pierre

Giraud, confirme les biens du Mont Saint-Michel dans son diocèse,

nous apprend que si, dans les paroisses de Saint-Méloir (Saint-Méloir-des-Ondes)

et de Cancale, la dîme des blés appartenait aux moines pour huit neuvièmes et au curé pour

un neuvième seulement, toutes les autres dîmes, par exemple celle du croît des animaux, se partageaient

entre eux par moitié (Bibliothèque Nationale, Blancs-Manteaux, n° 86, p.

788). Un peu avant ce dernier acte, le pape Alexandre III confirma, le

27 janvier 1179, l'abbaye du Mont Saint-Michel dans la

possession des églises de Saint-Méloir (Saint-Méloir-des-Ondes) et de Cancale, de

leurs chapelles et de leurs autres dépendances, « ecclesiam Sancti

Melorii et ecclesiam Sancti Mevenni , cum capellis et earum

pertinenciis » (Chronique de Robert de Thorigny, abbé du Mont

Saint-Michel, II, 317). Les questions de dîme dont nous

venons de parler donnèrent lieu en 1215 à un différend assez curieux entre Geoffroy

de Thorigny, prieur de Saint-Méloir, et le curé du même lieu,

appelé Robert de Radeweie. « Il s'agissait de la dîme des vignes,

dont la culture prenait à cette époque en notre pays un

développement dont on ne se douterait guère aujourd'hui. La cause fut portée au tribunal de l'évêque de Saint-Malo,

qui fit accepter aux deux parties une transaction portant que dans

les terres changées de blé en vigne le curé aurait seulement le neuvième de la dîme et les moines le reste, mais que

dans toutes les anciennes vignes il partagerait par moitié avec les moines »

(Revue de Bretagne et de Vendée, XXIX, p. 396). Peu de temps après, en 1221, Alain de Motey concéda aux

moines de Saint-Méloir l'emplacement d'une maison et certains

jardins qui avoisinaient leur manoir. En 1251, Hugues le

Champ leur donna le champ Saint-Méen, et Hamon l'Epine le fief de

l'Abbaye, le tout en Cancale. La famille Goyon, dont un membre avait d'abord

cherché chicane aux religieux, semble aussi

avoir favorisé plus tard l'établissement des religieux, comme nous

le prouvent les donations faites au prieuré de Saint-Méloir

par Olivier Goyon et Damète Goyon, femme d'Adam d'Herefort. Enfin, Richard Le Maréchal et Gervaise

de Dinan, sa femme, cédèrent aux moines les droits de juridiction

qu'ils avaient sur leurs hommes de Saint-Méloir, se réservant

seulement l'exécution des criminels condamnés à mort par le

tribunal des religieux (Bibliothèque Nationale, Blancs-Manteaux, n° 86, p.

779 - Dom Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, I, 579, 643, 893). Le jour de la Purification 1259,

Nicolas, évêque de Saint-Malo, visita le prieuré de Saint-Méloir

et reconnut que cette maison ne lui devait

point de devoir de procuration. Cependant, vers la même époque,

les moines du Mont Saint-Michel voulurent bien accorder 6 livres par an à

l'archevêque de Tours pour son droit de

visite à Saint-Méloir, Saint-Broladre et Montdol, et 2 livres à l'évêque

de Saint-Malo pour sa visite à Saint-Méloir.

En 1682 ils payaient encore exactement ces 40 sols au prélat malouin

(Gallia christiana, XIV, 1005 - D. Le Roy, Cur. recherches sur le Mont

Saint-Michel). Le prieuré de Saint-Méloir acquit, comme l'on voit, une véritable importance. Ses

biens s'étendaient dans les paroisses de Saint-Méloir-des-Ondes, Cancale, Saint-Benoît-des-Ondes,

Saint-Coulomb et Pleurtuit. Les religieux étaient patrons et présentateurs

des cures de Saint-Méloir, Cancale et Saint-Benoît,

et prenaient dans les églises de Saint-Méloir et de Cancale

la moitié de toutes les oblations ordinaires et les deux tiers de

celles faites à Noël, à Pâques et à la Toussaint (Archives Nationales, P. 1720). Au

bourg même de Saint-Méloir se trouvait le manoir seigneurial et prioral de Saint-Méloir, avec ses grange, jardins,

cour et masures, le tout contenant 2 journaux clos de murailles ;

de cette maison dépendaient le Domaine, contenant 5 journaux de

terre, et le Pré-au-Prieur, en contenant trois. Les

moines dîmaient en 1682 comme au XIIIème siècle, c'est-à-dire

qu'ils levaient « toutes les dîmes dans les paroisses de Cancale et de

Saint-Méloir, excepté la neuvième partie, qui appartient aux recteurs

et vicaires perpétuels ; à l'égard des verdages,

lins, chanvres et prémices, le tout est partagé entre eux

et les vicaires perpétuels par moitié ; enfin, ils ont aussi les deux

tiers des dîmes dans toute la paroisse de Saint-Benoît

». Notons aussi que le port de Cancale appartenait aux-dits religieux ;

que ceux-ci jouissaient du droit de haute justice

et de plusieurs fiefs seigneuriaux, et qu'ils étaient exempts de payer

aucunes coutumes pour les vins et les provisions employés à leur usage. En

revanche, les Bénédictins devaient dire deux messes par semaine dans

l'église de Saint-Méloir, et ils étaient en outre

tenus de distribuer chaque année 4 mines de paumelle aux pauvres des

paroisses de Saint-Méloir et de Cancale. Au temps de Pierre Le Roy, abbé du Mont Saint-Michel, le

titre du prieuré de Saint-Méloir fut éteint en 1401 et ses revenus

furent unis à la mense abbatiale ; aussi en 1556 le cardinal

d'Annebault, abbé du Mont Saint-Michel, rendit-il

aveu au roi pour son prieuré de Saint-Méloir, et en 1644 Jacques de

Souvré, un de ses successeurs, afferma-t-il, entre autres dépendances de

son abbaye, « les prioré et seigneurie de Cancale et Saint-Méloir »

pour la somme de 4.000 livres, outre les charges. Notons en passant, parmi

ces redevances, « douze pots d'huile » dus aux religieux du Mont,

et 36 sols dus aux Innocents, c'est-à-dire probablement aux enfants faisant

jadis en l'abbaye la fête des Innocents (D. Le Roy, Cur. recherches sur le

Mont Saint-Michel, 735 et 772). Il n'est point fait mention dans ces actes

d'une chapelle priorale, mais nous savons que dans l'église paroissiale de

Saint-Méloir les moines avaient une chapelle prohibitive appelée chapelle

de Saint-Michel ; ils la cédèrent en 1723 à Alain Le Breton, seigneur de

la Plassinais, qui y plaça son banc et son enfeu. Au sommet du principal

vitrail de cette église de Saint-Méloir on voyait encore en 1760 les

armoiries du Mont Saint-Michel : de sable à dix coquilles d'argent posées

4, 3, 2, 1, au chef d'or à trois fleurs de lys de gueules, surmontées

d'une crosse et d'une mitre. Les mêmes armoiries, accompagnées de celles

de Bretagne, se voyaient aussi sur le banc des officiers de la juridiction

seigneuriale du prieuré (Terrier ms. de la seigneurie de Châteauneuf). Les

Bénédictins du Mont Saint-Michel étaient alors considérés comme

fondateurs de l'église et seigneurs de la paroisse de Saint-Méloir (Saint-Méloir-des-Ondes).

En 1728, ils affermaient 3.800 livres ce qu'ils possédaient en cette

paroisse, c'est-à-dire « sept traits de dîmes, un logis prioral et

quelques fiefs et terres y annexés » (Archives départementales

d'Ille-et-Vilaine). A la fin du XIXème siècle, on montrait encore dans le

bourg de Saint-Méloir-des-Ondes l'ancien logis prioral ; c'était une

maison insignifiante, placée au Nord et proche de l'église (abbé Guillotin de Corson).

l'ancien

prieuré de Saint-Méloir, aujourd'hui disparu, et jadis membre de l'abbaye

du Mont-Saint-Michel. Dès le commencement du XIème siècle, l'église de Saint-Méloir-des-Ondes

fut donnée, ainsi que celle de Cancale, à l'abbaye

du Mont Saint-Michel par Geoffroy Ier, duc de Bretagne, mort avant 1008.

Mais les moines ne demeurèrent pas d'abord paisibles possesseurs de

ces églises, qui leur furent complètement enlevées

; ce qu'apprenant le duc Alain III, vers l'an 1030, ce prince

fit rendre justice aux religieux, et confirmant les donations

faites par son père, il leur assura les églises de Saint-Méloir

et de Saint-Méen de Cancale, la terre de ce nom et le port de Portpican, «

ecclesias duas sitas in territorio quod vocatur

Pavalet scilicet Sancti Meler atque Sancti Mewen, ................ terram

quoque prope littus maris sitam que dicitur Chancavena

et portum qui nominatur Porpican ». A

partir de ce moment, Saint-Méloir ne sortit plus des mains des religieux du

Mont Saint-Michel, qui y fondèrent un prieuré (Dom Morice, Preuves

de l'Histoire de Bretagne, I, 372, 380). Vers l'an 1098, les moines se

virent disputer la possession d'une portion du cimetière de Saint-Méloir par trois personnages appelés

Guillaume Goyon, Guiguen, vicaire du pays d'Aleth,

et Drigon le Prêtre. Ils allèrent aussitôt demander justice

au tribunal du comte de Rennes, duc de Bretagne. Mais, avant que

celui-ci eût rendu sa sentence, Guillaume Goyon et ses compagnons renoncèrent à

leurs prétentions et abandonnèrent au Mont Saint-Michel, en toute propriété, la

portion du cimetière qu'ils réclamaient, et que l'acte appelle «

la première corde de ce cimetière », dénomination qui indique

à la fois et la contenance du terrain et sa situation sur le bord

extérieur de l'enclos. Ils stipulèrent toutefois que cette partie du

cimetière serait affectée exclusivement à la sépulture des

morts, sauf le droit réservé au moine et au prêtre desservant l'église

de Saint-Méloir d'y bâtir une maison à leur usage (Revue de Bretagne et

de Vendée, XXIX, 393 - Cartulaire du Mont Saint-Michel, f° 70). On voit par là, dit M. de la

Borderie, qu'il y avait alors à Saint-Méloir tout à la fois un moine et

un prêtre séculier. Le moine était délégué par l'abbé du Mont

Saint-Michel pour régir les domaines, recevoir les revenus et exercer les

droits dont l'ensemble constituait ce qu'on appelait le prieuré de Saint-Méloir. Parmi ces droits se trouvait

à l'origine le gouvernement spirituel de la paroisse elle-même ; mais la discipline ecclésiastique ayant

interdit aux religieux l'exercice du ministère pastoral, force fut au prieur de se faire remplacer dans les

fonctions curiales par un prêtre séculier à l'entretien duquel

il dut pourvoir (Revue de Bretagne et de Vendée, XXIX, 393 - Cartulaire du

Mont Saint-Michel, f° 70). C'est à propos de cette pension du

curé de Saint-Méloir qu'eut lieu la transaction suivante, datée du 30 décembre 1165,

et conclue entre ce prêtre et les religieux du Mont Saint-Michel : « Par cet arrangement,

auquel Albert, évêque de Saint-Malo, donna sa sanction, il

fut réglé que les offrandes faites par les fidèles dans l'église de Saint-Méloir seraient partagées

moitié par moitié entre le curé et les moines. Ceux-ci, toutefois,

devaient avoir les deux tiers des offrandes des jours de

Noël, de Pâques et de la Toussaint ; et, en revanche, le curé

percevait seul en totalité celles qui avaient spécialement pour

but de rémunérer quelqu'une des fonctions de son ministère

paroissial, à savoir : les offrandes des confréries, des baptêmes,

des épousailles, des confessions, et tout ce que l'église recevait dans les enterrements. Quant à la dîme des

blés, elle devait être tout entière serrée dans la grange des moines,

qui n'en donnaient au curé qu'un neuvième et gardaient le

reste pour eux. Pour faire accepter ces conditions au curé Huon, les moines lui promirent toutefois, à sa vie

durant, une rente de deux mines de seigle et deux mines d'orge » (Revue de

Bretagne et de Vendée, XXIX, 395 - Cartulaire du Mont Saint-Michel, f°

134). Un autre acte de 1191, par lequel l'évêque de Saint-Malo, Pierre

Giraud, confirme les biens du Mont Saint-Michel dans son diocèse,

nous apprend que si, dans les paroisses de Saint-Méloir (Saint-Méloir-des-Ondes)

et de Cancale, la dîme des blés appartenait aux moines pour huit neuvièmes et au curé pour

un neuvième seulement, toutes les autres dîmes, par exemple celle du croît des animaux, se partageaient

entre eux par moitié (Bibliothèque Nationale, Blancs-Manteaux, n° 86, p.

788). Un peu avant ce dernier acte, le pape Alexandre III confirma, le

27 janvier 1179, l'abbaye du Mont Saint-Michel dans la

possession des églises de Saint-Méloir (Saint-Méloir-des-Ondes) et de Cancale, de

leurs chapelles et de leurs autres dépendances, « ecclesiam Sancti

Melorii et ecclesiam Sancti Mevenni , cum capellis et earum

pertinenciis » (Chronique de Robert de Thorigny, abbé du Mont

Saint-Michel, II, 317). Les questions de dîme dont nous

venons de parler donnèrent lieu en 1215 à un différend assez curieux entre Geoffroy

de Thorigny, prieur de Saint-Méloir, et le curé du même lieu,

appelé Robert de Radeweie. « Il s'agissait de la dîme des vignes,

dont la culture prenait à cette époque en notre pays un

développement dont on ne se douterait guère aujourd'hui. La cause fut portée au tribunal de l'évêque de Saint-Malo,

qui fit accepter aux deux parties une transaction portant que dans

les terres changées de blé en vigne le curé aurait seulement le neuvième de la dîme et les moines le reste, mais que

dans toutes les anciennes vignes il partagerait par moitié avec les moines »

(Revue de Bretagne et de Vendée, XXIX, p. 396). Peu de temps après, en 1221, Alain de Motey concéda aux

moines de Saint-Méloir l'emplacement d'une maison et certains

jardins qui avoisinaient leur manoir. En 1251, Hugues le

Champ leur donna le champ Saint-Méen, et Hamon l'Epine le fief de

l'Abbaye, le tout en Cancale. La famille Goyon, dont un membre avait d'abord

cherché chicane aux religieux, semble aussi

avoir favorisé plus tard l'établissement des religieux, comme nous

le prouvent les donations faites au prieuré de Saint-Méloir

par Olivier Goyon et Damète Goyon, femme d'Adam d'Herefort. Enfin, Richard Le Maréchal et Gervaise

de Dinan, sa femme, cédèrent aux moines les droits de juridiction

qu'ils avaient sur leurs hommes de Saint-Méloir, se réservant

seulement l'exécution des criminels condamnés à mort par le

tribunal des religieux (Bibliothèque Nationale, Blancs-Manteaux, n° 86, p.

779 - Dom Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, I, 579, 643, 893). Le jour de la Purification 1259,

Nicolas, évêque de Saint-Malo, visita le prieuré de Saint-Méloir

et reconnut que cette maison ne lui devait

point de devoir de procuration. Cependant, vers la même époque,

les moines du Mont Saint-Michel voulurent bien accorder 6 livres par an à

l'archevêque de Tours pour son droit de

visite à Saint-Méloir, Saint-Broladre et Montdol, et 2 livres à l'évêque

de Saint-Malo pour sa visite à Saint-Méloir.

En 1682 ils payaient encore exactement ces 40 sols au prélat malouin

(Gallia christiana, XIV, 1005 - D. Le Roy, Cur. recherches sur le Mont

Saint-Michel). Le prieuré de Saint-Méloir acquit, comme l'on voit, une véritable importance. Ses

biens s'étendaient dans les paroisses de Saint-Méloir-des-Ondes, Cancale, Saint-Benoît-des-Ondes,

Saint-Coulomb et Pleurtuit. Les religieux étaient patrons et présentateurs

des cures de Saint-Méloir, Cancale et Saint-Benoît,

et prenaient dans les églises de Saint-Méloir et de Cancale

la moitié de toutes les oblations ordinaires et les deux tiers de

celles faites à Noël, à Pâques et à la Toussaint (Archives Nationales, P. 1720). Au

bourg même de Saint-Méloir se trouvait le manoir seigneurial et prioral de Saint-Méloir, avec ses grange, jardins,

cour et masures, le tout contenant 2 journaux clos de murailles ;

de cette maison dépendaient le Domaine, contenant 5 journaux de

terre, et le Pré-au-Prieur, en contenant trois. Les

moines dîmaient en 1682 comme au XIIIème siècle, c'est-à-dire

qu'ils levaient « toutes les dîmes dans les paroisses de Cancale et de

Saint-Méloir, excepté la neuvième partie, qui appartient aux recteurs

et vicaires perpétuels ; à l'égard des verdages,

lins, chanvres et prémices, le tout est partagé entre eux

et les vicaires perpétuels par moitié ; enfin, ils ont aussi les deux

tiers des dîmes dans toute la paroisse de Saint-Benoît

». Notons aussi que le port de Cancale appartenait aux-dits religieux ;

que ceux-ci jouissaient du droit de haute justice

et de plusieurs fiefs seigneuriaux, et qu'ils étaient exempts de payer

aucunes coutumes pour les vins et les provisions employés à leur usage. En

revanche, les Bénédictins devaient dire deux messes par semaine dans

l'église de Saint-Méloir, et ils étaient en outre

tenus de distribuer chaque année 4 mines de paumelle aux pauvres des

paroisses de Saint-Méloir et de Cancale. Au temps de Pierre Le Roy, abbé du Mont Saint-Michel, le

titre du prieuré de Saint-Méloir fut éteint en 1401 et ses revenus

furent unis à la mense abbatiale ; aussi en 1556 le cardinal

d'Annebault, abbé du Mont Saint-Michel, rendit-il

aveu au roi pour son prieuré de Saint-Méloir, et en 1644 Jacques de

Souvré, un de ses successeurs, afferma-t-il, entre autres dépendances de

son abbaye, « les prioré et seigneurie de Cancale et Saint-Méloir »

pour la somme de 4.000 livres, outre les charges. Notons en passant, parmi

ces redevances, « douze pots d'huile » dus aux religieux du Mont,

et 36 sols dus aux Innocents, c'est-à-dire probablement aux enfants faisant

jadis en l'abbaye la fête des Innocents (D. Le Roy, Cur. recherches sur le

Mont Saint-Michel, 735 et 772). Il n'est point fait mention dans ces actes

d'une chapelle priorale, mais nous savons que dans l'église paroissiale de

Saint-Méloir les moines avaient une chapelle prohibitive appelée chapelle

de Saint-Michel ; ils la cédèrent en 1723 à Alain Le Breton, seigneur de

la Plassinais, qui y plaça son banc et son enfeu. Au sommet du principal

vitrail de cette église de Saint-Méloir on voyait encore en 1760 les

armoiries du Mont Saint-Michel : de sable à dix coquilles d'argent posées

4, 3, 2, 1, au chef d'or à trois fleurs de lys de gueules, surmontées

d'une crosse et d'une mitre. Les mêmes armoiries, accompagnées de celles

de Bretagne, se voyaient aussi sur le banc des officiers de la juridiction

seigneuriale du prieuré (Terrier ms. de la seigneurie de Châteauneuf). Les

Bénédictins du Mont Saint-Michel étaient alors considérés comme

fondateurs de l'église et seigneurs de la paroisse de Saint-Méloir (Saint-Méloir-des-Ondes).

En 1728, ils affermaient 3.800 livres ce qu'ils possédaient en cette

paroisse, c'est-à-dire « sept traits de dîmes, un logis prioral et

quelques fiefs et terres y annexés » (Archives départementales

d'Ille-et-Vilaine). A la fin du XIXème siècle, on montrait encore dans le

bourg de Saint-Méloir-des-Ondes l'ancien logis prioral ; c'était une

maison insignifiante, placée au Nord et proche de l'église (abbé Guillotin de Corson).

![]() la

croix de la Jeannais (1774), située près de l'ancien manoir de la Jeannais.

Elle mesure 1,35 mètre de haut et les bras fortement pattés mesurent 0,75

mètre de long. Cette croix est érigée à l'occasion d'une mission donnée

en 1774 (mai-juin) par les Missionnaires du Saint-Esprit, établis à

Saint-Laurent-sur-Sèvre : "La procession générale de clôture se

fit le Dimanche 12 juin, à laquelle M. Jacob, vicaire général de

Saint-Malo, porta le Saint Sacrement au reposoir construit dans le bois de

la Jannays. Ces Messieurs Missionnaires ont obtenu de Mgr l'Evêque de

Saint-Malo une indulgence de quarante jours pour toutes les personnes qui

auront fait une neuvaine au pied de la croix de la Mission, qu'elles

gagneront toutes les fois qu'elles y réciteront cinq pater et cinq ave,

pendant que la croix subsistera... Nicolas Chapel, recteur de

Saint-Méloir-des-Ondes, etc ...". La croix a été depuis mise au bord de la route ;

la

croix de la Jeannais (1774), située près de l'ancien manoir de la Jeannais.

Elle mesure 1,35 mètre de haut et les bras fortement pattés mesurent 0,75

mètre de long. Cette croix est érigée à l'occasion d'une mission donnée

en 1774 (mai-juin) par les Missionnaires du Saint-Esprit, établis à

Saint-Laurent-sur-Sèvre : "La procession générale de clôture se

fit le Dimanche 12 juin, à laquelle M. Jacob, vicaire général de

Saint-Malo, porta le Saint Sacrement au reposoir construit dans le bois de

la Jannays. Ces Messieurs Missionnaires ont obtenu de Mgr l'Evêque de

Saint-Malo une indulgence de quarante jours pour toutes les personnes qui

auront fait une neuvaine au pied de la croix de la Mission, qu'elles

gagneront toutes les fois qu'elles y réciteront cinq pater et cinq ave,

pendant que la croix subsistera... Nicolas Chapel, recteur de

Saint-Méloir-des-Ondes, etc ...". La croix a été depuis mise au bord de la route ;

![]() l'ancienne

croix brisée (XVIème siècle), située près du manoir des Douets. Non

loin de la Ville-ès-Gars, vers le Nord-Ouest, à 500 mètres de la route,

s'élevait jadis, près du manoir de ce nom, la chapelle

Saint-Pierre-des-Douets. Cette chapelle avait été bâtie au XVIIème

siècle par Jean Le Gobien et Simone Artur, seigneur et dame de

Launay-Quinart. La chapelle a disparu, mais près de là, on voit une

vieille croix du XVIème siècle ou du XVIIème siècle. Jadis, dans le

cimetière frairien, ses débris gisent aujourd'hui entre le clos et la

ferme. C'était une croix octogonale, semée sur ses pans coupés de

cabochons ronds, ornée à sa face d'un Christ en relief, et sans image au

revers. Seuls subsistaient au début du XXème siècle, posés sur le gazon,

la tête et les bras, hauts de 0,48 mètre ;

l'ancienne

croix brisée (XVIème siècle), située près du manoir des Douets. Non

loin de la Ville-ès-Gars, vers le Nord-Ouest, à 500 mètres de la route,

s'élevait jadis, près du manoir de ce nom, la chapelle

Saint-Pierre-des-Douets. Cette chapelle avait été bâtie au XVIIème

siècle par Jean Le Gobien et Simone Artur, seigneur et dame de

Launay-Quinart. La chapelle a disparu, mais près de là, on voit une

vieille croix du XVIème siècle ou du XVIIème siècle. Jadis, dans le

cimetière frairien, ses débris gisent aujourd'hui entre le clos et la

ferme. C'était une croix octogonale, semée sur ses pans coupés de

cabochons ronds, ornée à sa face d'un Christ en relief, et sans image au

revers. Seuls subsistaient au début du XXème siècle, posés sur le gazon,

la tête et les bras, hauts de 0,48 mètre ;

![]() les

deux petites croix jumelles en granit, situées route de

Saint-Benoit-des-Ondes à Paramé : "... sur un socle cubique

allongé, haut de 0,50 m, se dressent deux petites croix carrées : celle de

l'Est, haute de 0,45 m, celle de l'Ouest, de 0,38 m". On rapporte :

"qu'il y a une trentaine d'années, les gens qui, du Nord et de

l'Est de la paroisse, apportaient un mort à l'église, s'arrêtaient

toujours au pâtis des Portes. Ils ôtaient les deux croix et déposaient la

châsse sur la pierre ; après un instant de repos, ils se remettaient en

route et franchissaient la dernière étape" . Sur la même route,

toujours aux Portes, et au lieu dit la Croix de Lormel, se trouvaient jadis

aussi deux croix de pierre, la première ruinée aujourd'hui, la seconde disparue ;

les

deux petites croix jumelles en granit, situées route de

Saint-Benoit-des-Ondes à Paramé : "... sur un socle cubique

allongé, haut de 0,50 m, se dressent deux petites croix carrées : celle de

l'Est, haute de 0,45 m, celle de l'Ouest, de 0,38 m". On rapporte :

"qu'il y a une trentaine d'années, les gens qui, du Nord et de

l'Est de la paroisse, apportaient un mort à l'église, s'arrêtaient

toujours au pâtis des Portes. Ils ôtaient les deux croix et déposaient la

châsse sur la pierre ; après un instant de repos, ils se remettaient en

route et franchissaient la dernière étape" . Sur la même route,

toujours aux Portes, et au lieu dit la Croix de Lormel, se trouvaient jadis

aussi deux croix de pierre, la première ruinée aujourd'hui, la seconde disparue ;

![]() la

croix de Lessart, située près du village de la Beuglais. Carrée, très

fruste, elle mesure 1,65 mètre de haut, et ses bras sont longs de 1 mètre.

Des restes d'une croix se trouvait jadis également sur la route de

Saint-Méloir-des-Ondes au Mur Blanc (débris d'une "croix mutilée

d'un bras" mesurant 0,70 mètre) ;

la

croix de Lessart, située près du village de la Beuglais. Carrée, très

fruste, elle mesure 1,65 mètre de haut, et ses bras sont longs de 1 mètre.

Des restes d'une croix se trouvait jadis également sur la route de

Saint-Méloir-des-Ondes au Mur Blanc (débris d'une "croix mutilée

d'un bras" mesurant 0,70 mètre) ;

![]() la croix de Pont-Benoît (fin du Moyen Age

– XVIème siècle) ;

la croix de Pont-Benoît (fin du Moyen Age

– XVIème siècle) ;

![]() la

croix de la Grande Fontaine. Il s'agit d'un simple monolithe rond de 0,80

mètre, à la tête d'une hauteur disproportionnée, et aux bras longs

seulement de 0,40 mètre. Elle reposait directement, sans socle, sur la terre ;

la

croix de la Grande Fontaine. Il s'agit d'un simple monolithe rond de 0,80

mètre, à la tête d'une hauteur disproportionnée, et aux bras longs

seulement de 0,40 mètre. Elle reposait directement, sans socle, sur la terre ;

![]() l'ancien

calvaire du cimetière, aujourd'hui disparu et situé jadis en face de

l'entrée de l'ancienne église. Quant, vers 1856, on démolit celle-ci,

pour construire l'église actuelle, le calvaire est détruit avec elle et il

n'est point replacé ailleurs ;

l'ancien

calvaire du cimetière, aujourd'hui disparu et situé jadis en face de

l'entrée de l'ancienne église. Quant, vers 1856, on démolit celle-ci,

pour construire l'église actuelle, le calvaire est détruit avec elle et il

n'est point replacé ailleurs ;

![]() l'ancienne

croix de Radegonde. Ce calvaire se trouvait jadis à proximité de

l'ancienne chapelle du Grand Porcon. Ce calvaire a du disparaître en 1868.

On sait que les eaux de la fontaine Sainte-Radegonde guérissaient les

enfants de la lèpre appelé "Mal Saint-Aragon" ;

l'ancienne

croix de Radegonde. Ce calvaire se trouvait jadis à proximité de

l'ancienne chapelle du Grand Porcon. Ce calvaire a du disparaître en 1868.

On sait que les eaux de la fontaine Sainte-Radegonde guérissaient les

enfants de la lèpre appelé "Mal Saint-Aragon" ;

![]() les

anciennes croix Gibouin, situées jadis près de Paramé, à l'entrée de la

ferme de ce nom et en face de la Chipaudière. De formes cylindriques, elles

se dressaient sur une forte maçonnerie qui contenait, dit-on, les débris

de deux petites croix anciennes ;

les

anciennes croix Gibouin, situées jadis près de Paramé, à l'entrée de la

ferme de ce nom et en face de la Chipaudière. De formes cylindriques, elles

se dressaient sur une forte maçonnerie qui contenait, dit-on, les débris

de deux petites croix anciennes ;

![]() les

autres anciennes croix, aujourd'hui disparues : de Cloceis, la "Croix-de-Bois",

à Fougeray, et à La Ville-au-Gars. Concernant cette dernière (mutilée de

la tête et d'un bras), elle avait été réduite à une hauteur de 0,75

mètre et gisait un moment donné au bord d'un chemin ;

les

autres anciennes croix, aujourd'hui disparues : de Cloceis, la "Croix-de-Bois",

à Fougeray, et à La Ville-au-Gars. Concernant cette dernière (mutilée de

la tête et d'un bras), elle avait été réduite à une hauteur de 0,75

mètre et gisait un moment donné au bord d'un chemin ;

![]() le manoir le Vieux Vaulerault (1503).

Le château du Vaulerault, situé route de Cancale, est la propriété de la

famille Romelin en 1513, puis de la famille de Lorgeril et Dartige du Fournet ;

le manoir le Vieux Vaulerault (1503).

Le château du Vaulerault, situé route de Cancale, est la propriété de la

famille Romelin en 1513, puis de la famille de Lorgeril et Dartige du Fournet ;

![]() le manoir de Blessin (vers 1660).

Il possédait jadis une chapelle édifiée en 1619 et qui a été

reconstruite et bénite en 1786. La chapelle Saint-Charles du Blessin fut

rebâtie en 1619 (ou 1622) près de cette maison par François Nouail, sieur

du Blessin, qui y fonda trois messes hebdomadaires, les dimanche, lundi et

vendredi. Pierre Le Breton, chanoine de Dol, en était chapelain vers 1728 ;

il eut pour successeur en 1729 Guillaume Guimont, que présenta Alain Le

Breton, seigneur de la Plussinais et du Blessin ; mais en 1764 la chapelle

du Blessin n'était plus desservie (Pouillé de Rennes). Propriété de la famille le Breton

seigneurs de la Plussinais au XVIIIème siècle ;

le manoir de Blessin (vers 1660).

Il possédait jadis une chapelle édifiée en 1619 et qui a été

reconstruite et bénite en 1786. La chapelle Saint-Charles du Blessin fut

rebâtie en 1619 (ou 1622) près de cette maison par François Nouail, sieur

du Blessin, qui y fonda trois messes hebdomadaires, les dimanche, lundi et

vendredi. Pierre Le Breton, chanoine de Dol, en était chapelain vers 1728 ;

il eut pour successeur en 1729 Guillaume Guimont, que présenta Alain Le

Breton, seigneur de la Plussinais et du Blessin ; mais en 1764 la chapelle

du Blessin n'était plus desservie (Pouillé de Rennes). Propriété de la famille le Breton

seigneurs de la Plussinais au XVIIIème siècle ;

Nota : Sur la route de Saint-Benoît, le Blessin s'annonce par sa chapelle dédiée à Saint-Charles, à belle façade surmontée d'un campanile de granit flanqué à droite et à gauche et à hauteur de la corniche d'un vase dorique. Envahie de végétation, entourée d'arbuste, cette jolie chapelle, bénite en 1786, servait au public et devenait, chaque novembre, un lieu de pélerinage marin. Lorsque les terre-neuvas tardaient à rentrer des bancs, les Cancalaises venaient à la chapelle et là, chacune munie d'une bougie, mères, épouses, sœurs, fiancées faisaient le tour de la chapelle dans le sens où le vent devrait tourner pour favoriser le retour des absents. Entrant à l'intérieur pour y prier et mettre leur obole, elles sortaient ensuite et, avec leur tablier, dirigeaient le vent du côté désiré. Face à la chapelle se tient le nouveau Blessin, construction empire sans caractère. Plus bas, sur le côté droit de la route, s'élève encore le vrai Blessin, datant du XVIIème et fief des Le Breton, sieurs de la Plussinais. dont l'un des membres, arrêté sous la Révolution, fut emmené à Paris pour y être guillotiné. Mais, en route, la nouvelle de la mort de Robespierre le fit relâcher par ses geôliers. Un malouin célèbre fit ensuite sa demeure du Blessin en 1831, Pierre-Louis Boursaint, haut fonctionnaire du ministère de la marine, homme remarquable, philanthrope mais bizarre et dont la fin tragique couronna le destin étrange. Avant son suicide, en 1833, à Saint-Germain-en-Laye, il avait institué les marins et veuves de matelots de Saint-Malo ses légataires universels. (Daniel Derveaux).

![]() le manoir de la Grande-Coudre (XVI-XVIIème

siècle). Ce manoir est remanié en 1665. Il conserve un colombier du XVIIème siècle,

restauré au XXème siècle, ainsi qu'une

chapelle sécularisée dédiée à Saint-Pierre et construite en 1665.

Pierre Pépin et Guillemette Salmon, seigneur et dame de la Couldre, la

Vieuville et Villepépin, ayant fait bâtir une chapelle à leur manoir de

la Couldre, y fondèrent le 3 juillet 1655 quatre messes par semaine. Jean

Le Nepveu, Joseph Goret de Villepépin, doyen et chanoine de Saint-Malo,

puis Alexis Rouault, desservirent au XVIIIème siècle cette chapelle, dont

le revenu était de 285 livres en 1790 (Pouillé de Rennes). Propriété successive des

familles Rouxel (en 1513), Pepin ou Pépin seigneurs du Chênaie (en 1665), Baillon

(au XVIIIème siècle). Ancienne propriété de la famille Surcouf ;

le manoir de la Grande-Coudre (XVI-XVIIème

siècle). Ce manoir est remanié en 1665. Il conserve un colombier du XVIIème siècle,

restauré au XXème siècle, ainsi qu'une

chapelle sécularisée dédiée à Saint-Pierre et construite en 1665.

Pierre Pépin et Guillemette Salmon, seigneur et dame de la Couldre, la

Vieuville et Villepépin, ayant fait bâtir une chapelle à leur manoir de

la Couldre, y fondèrent le 3 juillet 1655 quatre messes par semaine. Jean

Le Nepveu, Joseph Goret de Villepépin, doyen et chanoine de Saint-Malo,

puis Alexis Rouault, desservirent au XVIIIème siècle cette chapelle, dont

le revenu était de 285 livres en 1790 (Pouillé de Rennes). Propriété successive des

familles Rouxel (en 1513), Pepin ou Pépin seigneurs du Chênaie (en 1665), Baillon

(au XVIIIème siècle). Ancienne propriété de la famille Surcouf ;

Nota : La Coudre, propriété en 1947 de Monsieur Le Masson, est un curieux et rare ensemble que celui formé par la chapelle, le colombier, l'ancien manoir, la ferme, un étang et un petit boqueteau, clos de murs interminables. La chapelle Saint-Pierre se présente la première. Datant de 1665, sa porte est en plein cintre, surmontée d'une niche cintrée flanquée de pilastres supportant une corniche moulurée. Les gargouilles de granit sont en forme de canon. Sous le toit court une corniche modillonnée. Tout proche et à cheval sur le mur d'enceinte comme la chapelle, le colombier joue les donjons, avec son toit aigu et ses étroites ouvertures. Une bande de carreaux de faience court sous sa corniche. Quant au manoir, considéré de l'étang. il affecte un peu l'allure d'un château fort en miniature. Sa façade ouest, donnant sur une courette close, a conservé beaucoup de caractère avec la tourelle d'angle, une lucarne à fronton demi-circulaire, la cheminée à couronnement mouluré, des fenêtres à appuis décorés et un crépi lépreux où lierre et vigne vierge dessinent leurs délicats réseaux. Paisible retraite que durent apprécier les Pépin, sieurs du Chesnaie, seigneurs des lieux au XVIIème, les Baillon au XVIIIème siècle et les Surcouf plus récemment. (Daniel Derveaux).

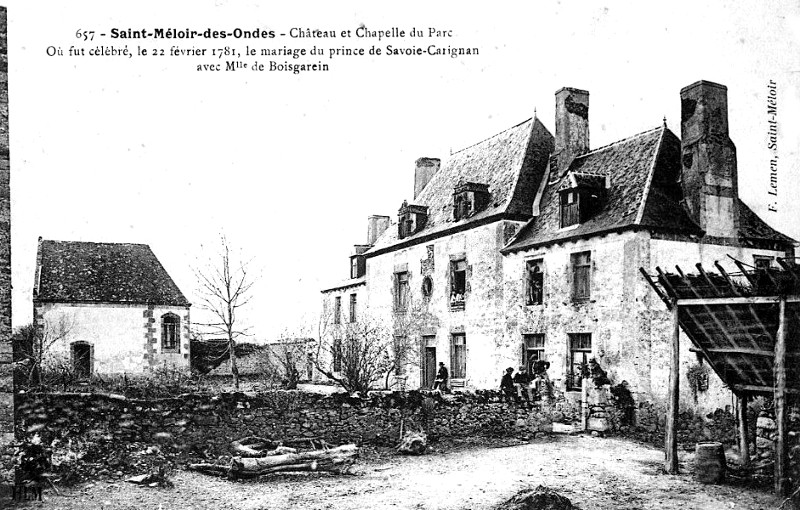

![]() la malouinière du Parc (XVI-XVIIème siècle),

édifiée en 1599 par Guillemette Salmon. Propriété de Magon de La Giclais en 1727.

L'ancien manoir du Parc, situé dans le village de la Beuglais, possédait une chapelle privée

datée du XVIème siècle et réparée en 1718 et 1801. Jean Nouail et

Rosalie Miniac, seigneur et dame du Parc, bâtirent cette chapelle, dédiée

à Saint-Jean-Baptiste, en 1718 dans la cour de leur manoir. Le recteur, M.

Dabin, n'y consentit toutefois qu'à la condition expresse qu'on y ferait le

catéchisme tous les dimanches et fêtes ; il fit la bénédiction du nouvel

édifice le 9 mai 1719. Dès le 18 avril précédent Jean Nouail avait fondé

en sa chapelle une messe pour tous les dimanches et fêtes ; il la dota de

100 livres de rente et présenta pour la desservir Joseph Porée du Parc,

chanoine et chantre de Saint-Malo ; ce dernier eut pour successeurs Pierre

Nouail, également chantre et chanoine de Saint-Malo, et Sébastien Le Maître

(Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, fonds de Saint-Malo). Ce

dernier assista au mariage princier qui illustra ce petit sanctuaire du

Parc. Le 22 février 1781, en effet, le prince Eugène de Savoie-Carignan,

fils de S. A. S. Louis prince de Savoie-Carignan et de la princesse

Christine de Rheinsfeld, colonel propriétaire du régiment de Savoie, au

service de la France sous le nom de comte de Villefranche, épousa dans la

chapelle du Parc Elisabeth Magon de Boisgarin (ou Bois-Garin), fille de François

Magon, seigneur de Boisgarin, et de Louise de Karuel, demeurant au Parc.

Cette union fut bénite par Joseph Morin, chanoine de Saint-Malo, en présence

de M. Chapel, recteur de Saint-Méloir-des-Ondes, et d'un petit nombre

d'invités (Pouillé de Rennes). Propriété

successive des familles Boullain (en 1634), Porée (en 1648 et en 1674),

Nouail (en 1718), Magon seigneurs du Bois-Garin (au XVIIIème siècle) ;

la malouinière du Parc (XVI-XVIIème siècle),

édifiée en 1599 par Guillemette Salmon. Propriété de Magon de La Giclais en 1727.

L'ancien manoir du Parc, situé dans le village de la Beuglais, possédait une chapelle privée

datée du XVIème siècle et réparée en 1718 et 1801. Jean Nouail et

Rosalie Miniac, seigneur et dame du Parc, bâtirent cette chapelle, dédiée

à Saint-Jean-Baptiste, en 1718 dans la cour de leur manoir. Le recteur, M.

Dabin, n'y consentit toutefois qu'à la condition expresse qu'on y ferait le

catéchisme tous les dimanches et fêtes ; il fit la bénédiction du nouvel

édifice le 9 mai 1719. Dès le 18 avril précédent Jean Nouail avait fondé

en sa chapelle une messe pour tous les dimanches et fêtes ; il la dota de

100 livres de rente et présenta pour la desservir Joseph Porée du Parc,

chanoine et chantre de Saint-Malo ; ce dernier eut pour successeurs Pierre

Nouail, également chantre et chanoine de Saint-Malo, et Sébastien Le Maître

(Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, fonds de Saint-Malo). Ce

dernier assista au mariage princier qui illustra ce petit sanctuaire du

Parc. Le 22 février 1781, en effet, le prince Eugène de Savoie-Carignan,

fils de S. A. S. Louis prince de Savoie-Carignan et de la princesse

Christine de Rheinsfeld, colonel propriétaire du régiment de Savoie, au

service de la France sous le nom de comte de Villefranche, épousa dans la

chapelle du Parc Elisabeth Magon de Boisgarin (ou Bois-Garin), fille de François

Magon, seigneur de Boisgarin, et de Louise de Karuel, demeurant au Parc.

Cette union fut bénite par Joseph Morin, chanoine de Saint-Malo, en présence

de M. Chapel, recteur de Saint-Méloir-des-Ondes, et d'un petit nombre

d'invités (Pouillé de Rennes). Propriété

successive des familles Boullain (en 1634), Porée (en 1648 et en 1674),

Nouail (en 1718), Magon seigneurs du Bois-Garin (au XVIIIème siècle) ;

Nota : Grandeur et décadence des vieilles demeures ! Quelle autre que le Parc, le « Château de la Princesse » pourrait s'en plaindre avec autant de titres, lui qui connut les fastes d'un mariage princier dans sa chapelle, dénouement d'un joli roman entre la fille du châtelain. Elisabeth de Boisgarein, et le prince de Savoie-Carignan. Aujourd'hui, l'écurie se loge dans la chapelle Saint-Jean-Baptiste et le fermier-propriétaire occupe l'ancien manoir. L'avenue de chênes menant de la route au Parc n'existe plus. On entre ainsi directement dans la cour d'honneur où, pourtant, la façade principale a gardé noble allure. La partie centrale, construite par Guillemette Salmon à la fin du XVIème siècle, possède de fort belles fenêtres à encadrements chanfreinés et appuis moulurés, le linteau de l'une d'elles porte le nom de la fondatrice et la date 1599. Les moulures d'encadrement de la porte d'entrée se terminent de chaque côté, au ras du sol, par un masque de grotesque. Sur le toit à pente aiguë, deux superbes lucarnes renaissance à fronton demi-circulaire sommé de pommes de pin et supporté par deux pilastres, se révèlent uniques dans le Clos Poulet. De chaque côté du corps central, un pavillon plus récent et moins élevé, flanqué de hautes cheminées, achève de donner au Parc une allure très malouinière, bien qu'il soit très antérieur à ce style. D'ailleurs, la façade nord, extrêmement curieuse par les constructions successives qui s'y sont soudées au cours des siècles, possède toujours, noyée au milieu de ces dernières, la tourelle carrée de l'escalier intérieur du manoir. Un étang, dallé et bordé de Saint-Cast, encadre encore de ses deux ailes en équerre le jardin transformé en potager et verger. En 1613, à la mort de Guillemette Salmon, veuve de Pierre Boullain, le Parc échut à noble homme Richard Boullain, sieur de la Bardoulais qui l'habita jusqu'à sa mort, en 1635. Michel Porée, sieur du Parc, l'acquit ensuite pour la léguer à son fils, procureur fiscal de Saint-Malo de 1611 à 1626. Celui-ci mourut en 1660, laissant deux fils : Thomas, chanoine de Saint-Malo. seigneur de La Gouesnière et Nicolas, seigneur du Parc et de la Bardoulais, conseiller du roi au Parlement. Le fils de Nicolas, René, chanoine de Saint-Malo, céda le Parc, en 1711, à Jean Nouail (qui construisit la chapelle en 1718). Le Parc passa ensuite à Marie Nouail, demoiselle du Parc, qui épousa à Saint-Malo, le 19 novembre 1727, Messire Jean-Baptiste Magon, seigneur de la Giclais, mestre de camp du Régiment de Berry-Infanterie, chevalier de l'ordre de Saint-Louis. Leur fils, Jean-François Magon, seigneur du Parc, leur succéda. Marié en 1754 à Louise de Karuel, il prit le nom de la terre de sa femme, Boisgarein, située en Spézet dans les montagnes d'Arrée. C'est la fille de Jean de Boisgarein. Elisabeth, qui devait jeter l'émoi dans une cour d'Europe en épousant Eugène de Savoie-Carignan, fils cadet du prince régnant Louis-Victor de Savoie, frère de la princesse de Lamballe. Elle l'avait rencontré à Saint-Malo alors que, sous le nom de comte de Villafranca, le jeune prince commandait le régiment de Savoie-Carignan, en garnison dans la Cité corsaire. Le mariage fut béni par l'évêque de Saint-Malo qui accorda des dispenses pour la publication des bans à Turin. Un héritier naquit de cette union, qui devint colonel et baron d'Empire, reprit le titre de comte de Villefranche sous Louis XVIII et épousa la fille du duc de la Vauguyon. Le fils qu'il en eut redevint, par décret, prince de Savoie, titre qu'il porta le dernier. Un second décret, promulgué en 1834 par le roi de Sardaigne Charles-Albert, l'institua héritier présomptif du trône en cas d'extinction mâle de la branche régnante. Le petit-fils d'Elisabeth exerça effectivement la régence durant les guerres de l'indépendance italienne. Madame de Boisgarein, bisaïeule de ce personnage, résida au Parc jusqu'en 1809 où lui succéda la famille Le Fer. (Daniel Derveaux).

![]() la malouinière de Vaulerault (1710), édifiée

par Cheville du Vaulerault ;

la malouinière de Vaulerault (1710), édifiée

par Cheville du Vaulerault ;

Nota : La belle malouinière du Vaulérault, aspectée également est-ouest, se présente sous le signe de l'architecture de Versailles revue par Garangeau. Demeure, jardin, terrasse tout y procède du style Louis XIV. La mer, tout simplement, sert à la fois d'horizon et de miroir d'eau, et ceci dès la terrasse à la suite du jardin à la française. C'est une particularité à souligner, que les corsaires malouins ne s'établissaient que très rarement en bordure de mer. A Saint-Malo ou au long de leurs courses océanes, ils la voyaient tant, qu'ils aspiraient à en reposer leur vue par de la verdure. Le Vaulérault est le seul à regarder vraiment la pleine mer. Il est vrai que le spectacle n'est pas quelconque : toute la baie de Cancale, les côtes de Normandie et, en face, à sept lieues à peine, le Mont-Saint-Michel sur l'or des sables où l'émeraude des eaux. Seules ainsi conçues dans le Clos, les deux façades sont ornées d'un pavillon central, saillant à peine sur le reste et surmonté d'un fronton surbaissé. Les encadrements des fenêtres, les corniches, cordons d'angles et les lucarnes sont en granit. Les cheminées, toutefois, ne sont pas monumentales. Bâtie par Cheville, sieur du Vaulérault, la demeure passa successivement aux familles de la Buharais. Charril des Mazures, Gougeon, Langlois et de Lorgeril. Elle est passée en dernier lieu, par alliance, aux Dartige du Fournet qui l'habitent encore en 1947. Avant de quitter le Vaulérault, il faut aller jeter un coup d'œil à la vieille ferme qui en dépend, et qui doit être l'ancien manoir des Romelin, datant du début du XVIème, avec sa jolie porte cintrée à chanfreins et son bandeau extérieur mouluré. A l'intérieur, l'escalier à vis vous mènera dans une grande pièce ornée d'une cheminée monumentale en beau granit blanc. Le manteau s’orne d'un écusson chargé du monogramme IHS, tandis que les piliers de soutènement, sculptés, accusent l'époque Renaissance. (Daniel Derveaux).

![]() la malouinière (1719), érigée par Alain

Porée (armateur malouin). Propriété de Robert de Lamennais en 1759. L'ancien

manoir du Grand Val d'Ernon, situé non loin du village de Blessin,

est la propriété de la famille Porée seigneurs de Razet en 1755, puis de

la famille Robert de la Mennais ;

la malouinière (1719), érigée par Alain

Porée (armateur malouin). Propriété de Robert de Lamennais en 1759. L'ancien

manoir du Grand Val d'Ernon, situé non loin du village de Blessin,

est la propriété de la famille Porée seigneurs de Razet en 1755, puis de

la famille Robert de la Mennais ;

Nota : Un peu plus bas sur la route, s'amorce le chemin du Grand Val Ernoul, dont les terrasses étagées, soutenues par des rangées de contreforts massifs, contemplaient jadis la mer déferlant à leur pied. Cette superbe gentilhommière, datée 1719, fut sans doute construite par les Porée, seigneurs de Razet qui la vendirent vers 1759. Robert Mennais, père de La Mennais, l'acquit vers cette époque. La famille Caujole, qui en est la propriétaire en 1947, la possède depuis 1818. C'est à présent une ferme importante et les boiseries Louis XV, remisées au grenier, ont cédé la place à l'appareillage nécessaire à toute exploitation agricole. (Daniel Derveaux).

![]() la malouinière de la Ville-Gilles (1721),

édifiée par Quentin Nouail de la Villegilles. L'ancien

manoir de la Ville-Gilles ou de la Virgile, situé route de

Saint-Servan-sur-Mer, possède une chapelle privée dédiée jadis à

Saint-Pierre et qui date de 1721. Pierre-François Nouail, sieur du Fougeray,

construisit cette chapelle et la dota, le 19 août 1721, de deux messes par

semaine. Sa femme, Julienne de la Haye, voulant augmenter cette chapellenie,

fonda par testament deux autres messes hebdomadaires. Jean-Baptiste Nouail

fut pourvu en 1742 de ce bénéfice, qui valait en 1790 584 livres de revenu

net, parce qu'on y avait uni la fondation des Landes. La chapelle de la

Ville-Gilles, encore entretenue, est dédiée présentement à la Sainte

Vierge (Pouillé de Rennes). Propriété

successive des familles Tirecoq (en 1513), Nouail seigneurs du Fougeray (en

1721), Claparède et Santos-Cottin ;

la malouinière de la Ville-Gilles (1721),

édifiée par Quentin Nouail de la Villegilles. L'ancien

manoir de la Ville-Gilles ou de la Virgile, situé route de

Saint-Servan-sur-Mer, possède une chapelle privée dédiée jadis à

Saint-Pierre et qui date de 1721. Pierre-François Nouail, sieur du Fougeray,

construisit cette chapelle et la dota, le 19 août 1721, de deux messes par

semaine. Sa femme, Julienne de la Haye, voulant augmenter cette chapellenie,

fonda par testament deux autres messes hebdomadaires. Jean-Baptiste Nouail

fut pourvu en 1742 de ce bénéfice, qui valait en 1790 584 livres de revenu

net, parce qu'on y avait uni la fondation des Landes. La chapelle de la

Ville-Gilles, encore entretenue, est dédiée présentement à la Sainte

Vierge (Pouillé de Rennes). Propriété

successive des familles Tirecoq (en 1513), Nouail seigneurs du Fougeray (en

1721), Claparède et Santos-Cottin ;

Nota : La Ville-Gilles, est un beau spécimen de construction malouine du début du XVIIIème siècle, à large escalier s'ouvrant dès le vestibule d'entrée. La chapelle Saint-Pierre, qui date de 1721, donne sur la belle rabine menant à la grand'route. Les Nouail, seigneurs du Fougeray, en furent les premiers occupants et la conservèrent tout le XVIIIème. Cette famille possédait également la riche seigneurie des Landes, non loin de la Ville-Gilles. Les bâtiments fermiers subsistants et les anciennes douves donnent une idée de l'importance des Landes. En 1590, une garnison de ligueurs y tenait le parti de Mercœur. (Daniel Derveaux).

![]() la

fontaine située près de l'ancienne chapelle frairienne de la Madeleine ;

la

fontaine située près de l'ancienne chapelle frairienne de la Madeleine ;

![]() un fourneau "potager" (XVIème

siècle) ;

un fourneau "potager" (XVIème

siècle) ;

![]() 11 moulins dont les moulins à vent de la Bardoulais, de

Vaulerault, de la Coudre, deux de Nielles, deux du bourg, du Pont-Benoit, de la

Grande-Roche, des Landes, de Fringonet ;

11 moulins dont les moulins à vent de la Bardoulais, de

Vaulerault, de la Coudre, deux de Nielles, deux du bourg, du Pont-Benoit, de la

Grande-Roche, des Landes, de Fringonet ;

A signaler aussi :

![]() des sites gallo-romains ;

des sites gallo-romains ;

![]() des haches polies (époque néolithique) ;

des haches polies (époque néolithique) ;

![]() l'ancien

manoir prioral, situé au bourg de Saint-Méloir-des-Ondes ;

l'ancien

manoir prioral, situé au bourg de Saint-Méloir-des-Ondes ;

![]() l'ancien

manoir du Pavillon, situé route de Cancale. Propriété de la famille

Poulain seigneurs du Chênaie au XVIIIème siècle ;

l'ancien

manoir du Pavillon, situé route de Cancale. Propriété de la famille

Poulain seigneurs du Chênaie au XVIIIème siècle ;

![]() la

maison du Tertre-Janson, située route de Cancale. Propriété de la famille Regnault en 1513 ;

la

maison du Tertre-Janson, située route de Cancale. Propriété de la famille Regnault en 1513 ;

![]() l'ancien

manoir du Porcon, situé route de Cancale. La chapelle Saint-Gobrien de

Porcon dépendait de ce manoir, qui a donné son nom à une famille ancienne

et distinguée. Le 12 janvier 1668, Pierre Grout, seigneur de la Villejean,

fonda deux messes par semaine dans cette chapelle, qu'il dota de 60 livres

de rente. Cette fondation, augmentée de deux autres messes, fut réduite en

1734 à deux messes hebdomadaires. En 1752, la chapelle de Porcon