|

Bienvenue chez les Saint-Péranais |

SAINT-PERAN |

Retour page d'accueil Retour Canton de Plélan-le-Grand

La commune de

Saint-Péran ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de SAINT-PERAN

Saint-Péran vient de saint Péran.

Saint-Péran est un démembrement de l'ancienne paroisse primitive de Paimpont. Les seigneurs de Lohéac y fondent en 1257 un prieuré. Ce prieuré est rattaché à l'abbaye Saint-Jacques de Montfort. L'Abbaye l'aliéna vraisemblablement au XVIème siècle : le prieuré appartenait au milieu du XVIème siècle à la famille Rolland, seigneurs de la Touche.

Aujourd'hui sur la lisière de la forêt de Paimpont, mais jadis perdu dans les grands bois de Brocéliande, Saint-Péran était au moyen-âge un petit prieuré membre de l'abbaye de Montfort, situé dans la paroisse de Paimpont. Les chanoines réguliers ayant aliéné ce bénéfice durant le XVIème siècle, les habitants de Saint-Péran sollicitèrent de l'évêque de Saint-Malo l'érection d'une trêve en leur faveur. Mgr Jean du Bec y consentit et érigea le 27 février 1606 la chapelle de Saint-Péran en « église succursale de Paimpont, ayant fonts baptismaux et droit de sépultures », à la condition toutefois que les habitants entretiendraient cette église et doteraient convenablement leur curé, nommé par le recteur de Paimpont ; il ajouta que le curé de Saint-Péran devrait venir chaque année avec ses tréviens faire ses pâques à l'église de Paimpont (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, fonds de Saint-Malo). On donna immédiatement au nouveau curé de Saint-Péran deux pièces de terre valant en 1661 environ 200 livres de rente ; plus tard, on lui assura une autre rente de 120 livres et un logement convenable ; il eut aussi la jouissance de toutes les oblations, mais le recteur de Paimpont se réserva « le revenu des enfeus pour reconnaissance de son droit en ladite église de Saint-Péran, fillette de Paimpont ». Le Pouillé ms. de Saint-Malo (1739-1767) nous dit qu'à cette époque Saint-Péran, trève de Paimpont, contenait deux cents communiants et avait pour décimateur l'abbé de Paimpont. « Cette trève, ajoute-t-il, est desservie par un prêtre séculier amovible ; on y administre tous les sacrements et l'on y fait toutes les fonctions curiales, mais le curé vient avec les tréviens faire ses pasques à Paimpont ». Cet état de choses dura jusqu'à la Révolution, et en 1803 Saint-Pécan fut érigée en paroisse (Pouillé de Rennes).

En 1606, Saint-Péran devient une trève de la paroisse de Paimpont : elle dépendait alors de l'ancien évêché de Saint-Malo. En 1677, le prieuré de Saint-Péran est vendu, par la famille Rolland, à l'abbaye de Paimpont. Saint-Péran est érigé en paroisse indépendante en 1803.

On rencontre l'appellation Sainct-Pèran (en 1467).

Note : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse de Saint-Péran : Joachim Rolland (1661), Yves Joubault (décédé en 1734), Joseph Coquaud, Joseph-Olivier Leroux, Joseph Jan, Toussaint Vilboux, Jean Durand, Noël Lemée (ce dernier, né à la Rivière, en Plélan, demeura quelque temps caché dans la forêt pendant la Terreur ; appelé près d'un malade, il fut découvert et massacré le 13 janvier 1796 par la garnison révolutionnaire de Gaillarde ; les habitants de Saint-Péran recueillirent pieusement le corps de ce martyr, dont la mémoire est restée en grande vénération dans le pays), Joachim Chesnard (1803-1809), Pierre Bédoyère (1809-1814), Mathurin Lemarchand (1814-1819), Louis Desbois (1819-1827), Mathurin Robert (1827-1828), Henri de Lambert (en 1828), Pierre-Augustin Jouan (1828-1842), Simon Lefeuvre (1843-1850), Thomas Levacher (1850-1852), Pierre Saget (1852-1877), Pierre Lebreton (1877-1879), Julien Pestel (à partir de 1879), ....

Voir

![]() "

Le

cahier de doléances de Saint-Péran en 1789

".

"

Le

cahier de doléances de Saint-Péran en 1789

".

![]()

PATRIMOINE de SAINT-PERAN

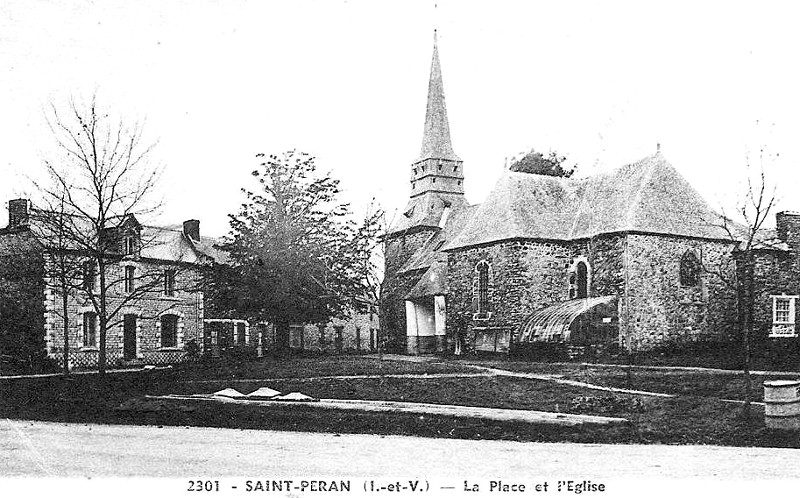

![]() l'église

Saint-Pierre-Saint-Péran (1709-XIXème siècle). Il paraît que l'ancienne

chapelle priorale de Saint-Péran servit d'abord d'église tréviale, mais

l'édifice actuel est plus récent et remonte en partie à 1709. Au

XVIIIème siècle, le patron en était déjà saint Pierre, et une assemblée

se tenait aux alentours le 29 juin. Les prééminences y appartenaient alors

aux religieux de l'abbaye de Paimpont, en qualité de seigneurs de Saint-Péran

(nota : les chanoines réguliers de Paimpont achetèrent en 1677 l'ancien

prieuré de Saint-Péran, alors sécularisé, que possédait René Rolland,

seigneur de la Touche, en Talensac ; ils acquirent vers le même temps la

seigneurie de Brocéliande-en-SaintPéran, démembrement du comté de

Montfort. C'est ainsi qu'ils se trouvèrent en possession de tous les droits

seigneuriaux à Saint-Péran). Cette église, en forme de croix, avec choeur à pans coupés, n'offre de

remarquable qu'une vieille tombe armoriée de trois huchets et une statuette

légendaire de la Sainte Vierge placée dans la muraille et accompagnée de

l'inscription suivante Virginis effigies a milite inventa trunco quercus

appositur an. salu. 1522 ; subdio clara miraculis, jubente episcopo,

comitante clero, acclamante populo hic transfertur in melius, 30 nov. 1661.

(- En miracles féconde, - Mère de Dieu, - Consolez tout le monde - Dans ce

saint lieu). La tradition locale ajoute que deux évêques vinrent en

cette circonstance à Saint-Péran et transférèrent solennellement eux-mêmes

cette statuette en 1661 de la forêt de Paimpont en l'église de Saint-Péran.

La confrérie du Rosaire fut érigée en cette église le 10 février 1726 ;

il s'y trouvait, en outre, trois ou quatre fondations au XVIIIème siècle

(Pouillé de Rennes). L'église actuelle se compose d'une nef à chevet droit, d'un

transept et d'un clocher à l'ouest. Le clocher est carré et sommé d'une

flèche en ardoises : il porte la date de 1709 au-dessous d'un écusson. La porte-sud du porche date de

1592 : il comporte deux grosses colonnes cylindriques, et il abrite des

fonts datés de 1402 et transformés en bénitier.

L'intérieur de l'église contient une pierre tombale aux armes de la famille Rolland. On

y voit deux retables latéraux et de vieilles statues. Il faut mentionner

la présence dans le transept d'une statuette de la Vierge qui aurait été

trouvée dans le tronc d'un chêne en 1522 et apporté dans l'église en 1661 ;

l'église

Saint-Pierre-Saint-Péran (1709-XIXème siècle). Il paraît que l'ancienne

chapelle priorale de Saint-Péran servit d'abord d'église tréviale, mais

l'édifice actuel est plus récent et remonte en partie à 1709. Au

XVIIIème siècle, le patron en était déjà saint Pierre, et une assemblée

se tenait aux alentours le 29 juin. Les prééminences y appartenaient alors

aux religieux de l'abbaye de Paimpont, en qualité de seigneurs de Saint-Péran

(nota : les chanoines réguliers de Paimpont achetèrent en 1677 l'ancien

prieuré de Saint-Péran, alors sécularisé, que possédait René Rolland,

seigneur de la Touche, en Talensac ; ils acquirent vers le même temps la

seigneurie de Brocéliande-en-SaintPéran, démembrement du comté de

Montfort. C'est ainsi qu'ils se trouvèrent en possession de tous les droits

seigneuriaux à Saint-Péran). Cette église, en forme de croix, avec choeur à pans coupés, n'offre de

remarquable qu'une vieille tombe armoriée de trois huchets et une statuette

légendaire de la Sainte Vierge placée dans la muraille et accompagnée de

l'inscription suivante Virginis effigies a milite inventa trunco quercus

appositur an. salu. 1522 ; subdio clara miraculis, jubente episcopo,

comitante clero, acclamante populo hic transfertur in melius, 30 nov. 1661.

(- En miracles féconde, - Mère de Dieu, - Consolez tout le monde - Dans ce

saint lieu). La tradition locale ajoute que deux évêques vinrent en

cette circonstance à Saint-Péran et transférèrent solennellement eux-mêmes

cette statuette en 1661 de la forêt de Paimpont en l'église de Saint-Péran.

La confrérie du Rosaire fut érigée en cette église le 10 février 1726 ;

il s'y trouvait, en outre, trois ou quatre fondations au XVIIIème siècle

(Pouillé de Rennes). L'église actuelle se compose d'une nef à chevet droit, d'un

transept et d'un clocher à l'ouest. Le clocher est carré et sommé d'une

flèche en ardoises : il porte la date de 1709 au-dessous d'un écusson. La porte-sud du porche date de

1592 : il comporte deux grosses colonnes cylindriques, et il abrite des

fonts datés de 1402 et transformés en bénitier.

L'intérieur de l'église contient une pierre tombale aux armes de la famille Rolland. On

y voit deux retables latéraux et de vieilles statues. Il faut mentionner

la présence dans le transept d'une statuette de la Vierge qui aurait été

trouvée dans le tronc d'un chêne en 1522 et apporté dans l'église en 1661 ;

![]() l'ancien

prieuré de Saint-Péran, aujourd'hui disparu, et jadis membre de l'abbaye

de Montfort. Il semble probable que le prieuré de Saint-Péran fut fondé

par les seigneurs de Lohéac, qui possédaient alors la partie de la

paroisse de Paimpont où se trouvait ce petit monastère. Il devait même être

établi en 1257, lorsque Guillaume de Lohéac donna aux chanoines réguliers

de Montfort le droit d'usage dans sa forêt de Brocéliande. En 1467, la Charte

de Brécilien mentionne ce privilège des prieurs de Saint-Péran, et

voici comme elle s'exprime : « L'abbé de Montfort, comme prieur du

prieuré de Saint-Péran, situé en la forêt de Brécilien, a usage au

quartier de ladite forest qu'on appelle Lohéac, scavoir pasnage, pesson et

herbage à toutes bestes qu'il tiendra et aura en ladite mestairie et qui

lui appartiennent, lesquelles il pourra faire conduire et mener en ladite

forest par son valet, non par mestaier ayant part esdictes bestes, sans les

écrire ny rien en poier..... Aussi peut ledit abbé prendre pour son

chauffage du bois tant chaist que abattu par pied, s'il n'en trouve de

chaist ; et pour les édifices et réparation de sondit prieuré et des

clostures d'iceluy peut prendre et faire abattre bois convenable pour ce

faire et en user audit prieuré seulement.... Mesme, ledit valet, demeurant

audit prieuré, peut, si bon fui semble, prendre et abattre bois pour faire

charrette, charretis et roues, et en user au labourage dudit prieuré

seulement » (Usements de la forêt de Brécilien). Ce texte a son

importance ; il nous confirme dans notre opinion que le prieuré de Saint-Péran

fut fondé par les seigneurs de Lohéac et non pas, comme quelques-uns l'ont

cru, par les sires de Montfort ; il nous apprend, en outre, qu'au XVème siècle

ce prieuré n'était plus habité par des moines, mais uni à la mense

abbatiale, puisque l'abbé de Montfort en était lui-même le prieur ; c'était

seulement alors une métairie avec chapelle. Aussi les chanoines de Montfort

ne firent-ils pas difficulté d'aliéner le prieuré de Saint-Péran,

probablement durant le XVIème siècle, qui vit s'effectuer tant de ventes

en ce genre. Passées d'abord entre des mains séculières, les terres

composant le prieuré de Saint-Péran furent acquises plus tard, en 1677,

par les chanoines réguliers de Paimpont ; mais ceux-ci songèrent d'autant

moins à rétablir l'ancien prieuré que la chapelle de Saint-Péran venait

d'être élevée, en 1606, au rang d'église tréviale (abbé Guillotin de Corson) ;

l'ancien

prieuré de Saint-Péran, aujourd'hui disparu, et jadis membre de l'abbaye

de Montfort. Il semble probable que le prieuré de Saint-Péran fut fondé

par les seigneurs de Lohéac, qui possédaient alors la partie de la

paroisse de Paimpont où se trouvait ce petit monastère. Il devait même être

établi en 1257, lorsque Guillaume de Lohéac donna aux chanoines réguliers

de Montfort le droit d'usage dans sa forêt de Brocéliande. En 1467, la Charte

de Brécilien mentionne ce privilège des prieurs de Saint-Péran, et

voici comme elle s'exprime : « L'abbé de Montfort, comme prieur du

prieuré de Saint-Péran, situé en la forêt de Brécilien, a usage au

quartier de ladite forest qu'on appelle Lohéac, scavoir pasnage, pesson et

herbage à toutes bestes qu'il tiendra et aura en ladite mestairie et qui

lui appartiennent, lesquelles il pourra faire conduire et mener en ladite

forest par son valet, non par mestaier ayant part esdictes bestes, sans les

écrire ny rien en poier..... Aussi peut ledit abbé prendre pour son

chauffage du bois tant chaist que abattu par pied, s'il n'en trouve de

chaist ; et pour les édifices et réparation de sondit prieuré et des

clostures d'iceluy peut prendre et faire abattre bois convenable pour ce

faire et en user audit prieuré seulement.... Mesme, ledit valet, demeurant

audit prieuré, peut, si bon fui semble, prendre et abattre bois pour faire

charrette, charretis et roues, et en user au labourage dudit prieuré

seulement » (Usements de la forêt de Brécilien). Ce texte a son

importance ; il nous confirme dans notre opinion que le prieuré de Saint-Péran

fut fondé par les seigneurs de Lohéac et non pas, comme quelques-uns l'ont

cru, par les sires de Montfort ; il nous apprend, en outre, qu'au XVème siècle

ce prieuré n'était plus habité par des moines, mais uni à la mense

abbatiale, puisque l'abbé de Montfort en était lui-même le prieur ; c'était

seulement alors une métairie avec chapelle. Aussi les chanoines de Montfort

ne firent-ils pas difficulté d'aliéner le prieuré de Saint-Péran,

probablement durant le XVIème siècle, qui vit s'effectuer tant de ventes

en ce genre. Passées d'abord entre des mains séculières, les terres

composant le prieuré de Saint-Péran furent acquises plus tard, en 1677,

par les chanoines réguliers de Paimpont ; mais ceux-ci songèrent d'autant

moins à rétablir l'ancien prieuré que la chapelle de Saint-Péran venait

d'être élevée, en 1606, au rang d'église tréviale (abbé Guillotin de Corson) ;

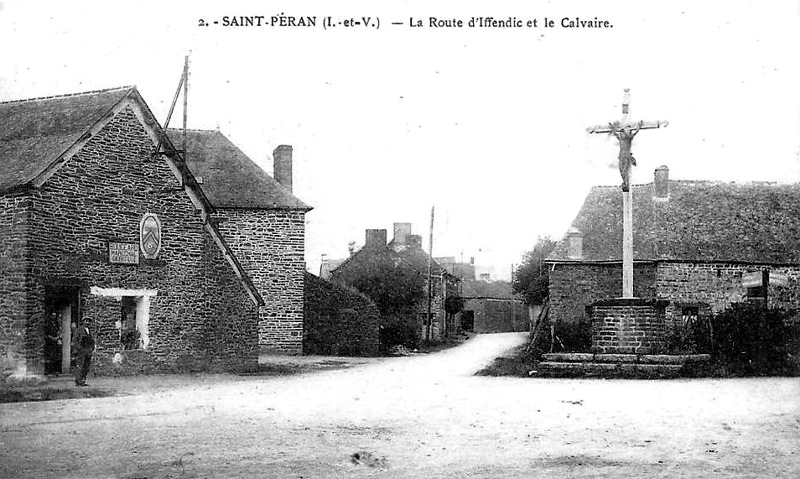

![]() le

puits (XIXème siècle), situé sur la route de Treffendel ;

le

puits (XIXème siècle), situé sur la route de Treffendel ;

![]() le

lavoir (XIX-XXème siècle), situé sur la route de Treffendel ;

le

lavoir (XIX-XXème siècle), situé sur la route de Treffendel ;

A signaler aussi :

![]() le

mégalithe situé sur la route d'Iffendic (époque néolithique) ;

le

mégalithe situé sur la route d'Iffendic (époque néolithique) ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de SAINT-PERAN

(à compléter)

© Copyright - Tous droits réservés.