|

Bienvenue chez les Sautronnais |

SAUTRON |

Retour page d'accueil Retour Canton d'Orvault

La commune

de Sautron ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de SAUTRON

Sautron vient du latin "saltus" (lieu boisé). On rencontre la forme latinisée "Salterona" en 1123.

Les historiens ne citent Sautron qu'en 1025 au sujet de sa forêt. En 1038, le comte Budic de Nantes fait donation au monastère Saint-Cyr-et-Sainte-Juliette de Nantes d'une terre située au Bois Garant (Bois-Gragunderram) en forêt de Sautron afin d'y construire un prieuré. Il s'agit pour le comte Budic de disposer sur place d'un service religieux convenable lorsqu'il organise, en forêt domaniale, la chasse à courre. Un document datant de 1038 fait d'ailleurs mention d'un prieuré de Notre-Dame de Boyas-Garand dont le nom se transforma au cours des siècles en Boisgondran, Bois-Garand puis enfin Bongarant. Par un autre document datant de 1411, il nous est dit qu'une chapelle de Bouys Garant existait à cet endroit. Parmi les illustres pèlerins venus à Bongarant, l'on peut citer Charles, duc de Berry, frère de Louis XI, qui y passa en juin 1467 et Anne de Bretagne, fille de François II, qui affectionnait ce haut lieu.

Autour du Prieuré naîtra un village avec, tout près, le domaine ducal enclos de longs murs, le Bois-Thoreau (ou Boistaureau), qui restera propriété du duc de Bretagne jusqu'en 1492. Même si la forêt de Sautron a commencé alors de reculer, on y verra chasser sans doute Jean V le Sage, François Ier, Pierre II, Arthur III et François II, ... A la mort de la duchesse Anne de Bretagne au château de Blois, le 9 janvier 1514, c'en est bien fini de la Bretagne indépendante et Sautron devient alors épiscopale : la paroisse fait en effet partie de la seigneurie de Monseigneur l'Evêque de Nantes. En réalité, c'est depuis 1275 déjà et jusqu'en 1790, que Sautron appartient aux "Regaires" de l'évêque.

En 1123, la forme latinisée Salterona (du latin "saltus" qui désigne des "lieux boisés, avec parcages") apparaît dans une charte, puis devient Sautron en 1277 et Saultron en 1486.

François II mort à la Gazoire en Couëron en 1488, aurait fait édifier en 1464 à Bongarant une chapelle en granit, entourée d'un cimetière, et qu'il dédia à la Vierge en raison d'une guérison miraculeuse, à la suite d'un grave accident de chasse.

Note 1 : Sautron compte parmi ses notables, quatre propriétaires devenus maires de Nantes : Michel Loriot (seigneur du Fief-au-Duc, maire en 1577), Loriot de La Noë (fils du précédent maire en 1607), Jacques Frémon du Bouffay (conseiller au Présidial de Nantes, propriétaire des Croix, maire en 1679 et époux d'Anne Busson de La Marière), René Charette de La Bretonnière (maire de Nantes de 1609 à 1611).

Note 2 : Instruction publique à Sautron. — Le sieur Pignot, instituteur laïque, instruisait les enfants en 1779, leur donnait le bon exemple, dit le recteur, et faisait habilement la classe (Brevets de visites – Archives départementales, G 57). Il avait des pensionnaires et des externes, tant il inspirait de confiance aux parents. Quand il fut inquiété, en 1793, il déclara que sa pension, toujours nombreuse, était établie depuis 18 ans (Archives départementales, série L). (L. Maître).

Note 3 : liste non exhaustive des recteurs de Sautron : Jean Charette (en 1477), Alain Boutin (en 1530), Pierre Gaudin (décédé en 1604), Deluen, les Herbert (de 1672 à 1742), André Herbert (en 1696 et décédé en 1717, il a pour vicaire Charles Chardet), Barais (en 1746, et a pour vicaire Bessard des Chapelles), Tébaud (il a pour vicaire Rivalan), René Sébilleau (décédé en 1767), Jean Jacques Ollivier, Louis Guillaume Gérard (en 1791), Quénnec, Michel Daniel (de 1802 à 1814), Jean Baptiste Grasset (de 1817 à 1852), Clément Tessier (de 1852 à 1860), Prosper Herbert (de 1860 à 1904), Jean Baptiste Guillet (de 1904 à 1914, et a pour vicaire Pierre Fourage), Thomazeau, .....

Note 4 : liste non exhaustive des maires de Sautron : Thomas Bernard (en 1790), Hilaire Caille (en 1793), Jacques Megraud (en 1796), De Lisle du Fief (en 1798 et en 1800), Jacques Megraud, Morand (en 1804), Joseph Mabit (jusqu'en 1809), Charles Gesbert (de 1809 à 1830), Louis Phelippes Beaulieu (de 1830 à 1833), Joseph Cormerais (de 1833 à 1835), Jean Moreau, Guillaume Mabilais, Pierre Poulain des Dodières de Boistaureau (de 1847 à 1865), Jean Chatelier, Paul Thibaud (de 1870 à 1881), Naux du Bois Taureau (de 1881 à 1929), Henri Brochard (de 1929 à 1935), Naux du Bois Taureau (de 1935 à 1944), Robin, Brochard, Léonce de Giron ou Gibon père (de 1945 à 1964), Léonce De Gibon fils (de 1964 à 1965), puis François Baudry (à partir de 1965), ....

![]()

PATRIMOINE de SAUTRON

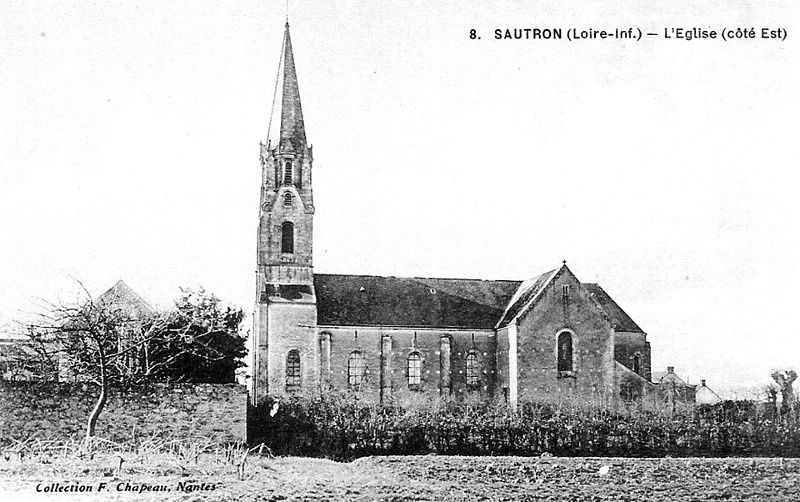

![]() l'église

Saint-Jacques et Saint-Philippe (XVème siècle, 1840). Nous avons une idée

de la primitive église de Sautron, grâce à une excellente gravure de

Phelippes-Beaulieu Emmanuel : "elle était très petite : une nef

avec deux chapelles forment la croix". L'église actuelle, datée

de 1840, est surtout l'oeuvre de Jean Baptiste Grasset (recteur de 1817 à

1852). Ce dernier reçut des dons de madame Olivier de Mareil et de monsieur

Charles Hersart du Buron à condition qu'on lui accorde l'emplacement d'un

banc de 6 places dans la nouvelle église. Et en 1846, il reçut un autre

don de la famille Gesbert et le duc de Nemours octroya une subvention de

6000 francs. L'ancienne église était petite. Une courte description, qui

figure dans les archives paroissiales, précise qu'elle était éclairée

face à l'autel par "deux baies géminées surmontées d'une rose

polylobée". L'église avait déjà été agrandie en 1470 par

l'adjonction d'une chapelle dédiée à la Vierge : cette chapelle, oeuvre

du curé d'alors, messire Jehan Charette, et de sa mère Mathée Danault,

devait recevoir ultérieurement la tombe de la famille de ce curé, famille

résidant à la Thomasière. L'ancienne église abritait deux belles statues

en bois doré représentant saint Jacques et saint Philippe et une belle

balustrade en fer forgé datée de 1730. Outre la tombe de la famille

Charette, il y avait, dans la nef, les tombes des familles de Lisle (du

Fief) et Fremon du Bouffay (des Croix). L'ancienne église est démolie vers

1865 et c'est à partir des matériaux récupérés qu'a été construit le

presbytère actuel. Le 27 octobre 1607 est baptisé en l'église Jean Arnaud, fils

de Jean Arnaud et de Catherine Garreau, dame du Boisteaureau, par le prêtre

Deluen. En 1626, Richard Huet, prêtre, baptise Claudine Pageot, fille de

Michel Pageot et de Nicole de La Ramée. Le 11 octobre 1635, baptême de

Antoine de Lisle, fils de Martin de Lisle et d'Isabelle Loriot. En 1696,

mariage de Damien Avril du Boistaureau avec Jeanne Pageot, par le recteur

André Herbert. En 1697, baptême de Julien Lambert de La Terrouzais, fils

de Julien et de Marguerite Guiton. Le recteur André Herbert est inhumé

dans l'église le 13 février 1717. En 1731, a lieu le baptême de Marie,

fille de Joseph de Lisle du Fief et de Marguerite de Boisdavid, demeurant

aux Perrières. Le recteur René Sébilleau est inhumé dans l'église le 28

avril 1767. Sous le pastorat de l'abbé Thomazeau, a lieu le 30 juin 1929,

le baptême de deux cloches, bénites par Mgr Le Fer de La Motte : la

première cloche de 827 kg a pour parrain M. Phelippes-Beaulieu et pour

marraine Madame Naux-Allegret (de Boistaureau), la deuxième cloche, 484

kg, a pour parrains et marraines tous les enfants des écoles chrétiennes.

On pose, vers 1900, quatre vitraux (deux dans le choeur et les deux autres

aux extrémités du transept), et en 1932, des vitraux sont posés dans la

nef (oeuvre de l'artiste Janin) ;

l'église

Saint-Jacques et Saint-Philippe (XVème siècle, 1840). Nous avons une idée

de la primitive église de Sautron, grâce à une excellente gravure de

Phelippes-Beaulieu Emmanuel : "elle était très petite : une nef

avec deux chapelles forment la croix". L'église actuelle, datée

de 1840, est surtout l'oeuvre de Jean Baptiste Grasset (recteur de 1817 à

1852). Ce dernier reçut des dons de madame Olivier de Mareil et de monsieur

Charles Hersart du Buron à condition qu'on lui accorde l'emplacement d'un

banc de 6 places dans la nouvelle église. Et en 1846, il reçut un autre

don de la famille Gesbert et le duc de Nemours octroya une subvention de

6000 francs. L'ancienne église était petite. Une courte description, qui

figure dans les archives paroissiales, précise qu'elle était éclairée

face à l'autel par "deux baies géminées surmontées d'une rose

polylobée". L'église avait déjà été agrandie en 1470 par

l'adjonction d'une chapelle dédiée à la Vierge : cette chapelle, oeuvre

du curé d'alors, messire Jehan Charette, et de sa mère Mathée Danault,

devait recevoir ultérieurement la tombe de la famille de ce curé, famille

résidant à la Thomasière. L'ancienne église abritait deux belles statues

en bois doré représentant saint Jacques et saint Philippe et une belle

balustrade en fer forgé datée de 1730. Outre la tombe de la famille

Charette, il y avait, dans la nef, les tombes des familles de Lisle (du

Fief) et Fremon du Bouffay (des Croix). L'ancienne église est démolie vers

1865 et c'est à partir des matériaux récupérés qu'a été construit le

presbytère actuel. Le 27 octobre 1607 est baptisé en l'église Jean Arnaud, fils

de Jean Arnaud et de Catherine Garreau, dame du Boisteaureau, par le prêtre

Deluen. En 1626, Richard Huet, prêtre, baptise Claudine Pageot, fille de

Michel Pageot et de Nicole de La Ramée. Le 11 octobre 1635, baptême de

Antoine de Lisle, fils de Martin de Lisle et d'Isabelle Loriot. En 1696,

mariage de Damien Avril du Boistaureau avec Jeanne Pageot, par le recteur

André Herbert. En 1697, baptême de Julien Lambert de La Terrouzais, fils

de Julien et de Marguerite Guiton. Le recteur André Herbert est inhumé

dans l'église le 13 février 1717. En 1731, a lieu le baptême de Marie,

fille de Joseph de Lisle du Fief et de Marguerite de Boisdavid, demeurant

aux Perrières. Le recteur René Sébilleau est inhumé dans l'église le 28

avril 1767. Sous le pastorat de l'abbé Thomazeau, a lieu le 30 juin 1929,

le baptême de deux cloches, bénites par Mgr Le Fer de La Motte : la

première cloche de 827 kg a pour parrain M. Phelippes-Beaulieu et pour

marraine Madame Naux-Allegret (de Boistaureau), la deuxième cloche, 484

kg, a pour parrains et marraines tous les enfants des écoles chrétiennes.

On pose, vers 1900, quatre vitraux (deux dans le choeur et les deux autres

aux extrémités du transept), et en 1932, des vitraux sont posés dans la

nef (oeuvre de l'artiste Janin) ;

![]() la

chapelle Notre-Dame-de-Bongarant ou du Bois-Garant (XVème siècle),

restaurée par l'abbé Prosper Herbert (recteur de 1860 à 1904). Ogée, dit

que "le sanctuaire primitif fut élevé, sur la place, où fut tué

un énorme serpent qui dévorait les passants", d'autres ont

parlé d'un taureau furieux qui terrorisait ces lieux. Cette

chapelle, édifiée en 1464, remplace un ancien sanctuaire, dédié à Saint

Cyr et Sainte Julitte, qui semble daté du XIème siècle. En

1038, le comte Budic et son épouse donnent le domaine de Bongarant aux bénédictines

de Notre-Dame du Ronceray d'Angers. A l'emplacement de la chapelle actuelle se trouvait

jadis un sanctuaire que le duc de Bretagne François II décide de reconstruire par dévotion

à la Vierge Marie et suite à un voeu. François II y faisait dire la messe lorsqu'il allait

chasser dans la forêt de Sautron. La chapelle est dédiée et consacrée le

6 juin 1464 par l'évêque de Sinople, demeurant à Rennes (présents

Guillaume Charette, Vinau, Conrade et Jean Charette, curé de Sautron).

Quatre contreforts en pierre de taille renforcent le choeur en dehors.

L'autel fait face au soleil levant. A droite et à gauche sont réunies deux

nefs, figurant deux petites chapelles et formant les bras de la croix. La statue de Notre-Dame-de-Bongarant

(anciennement appelée statue sainte Emerentienne) date du XVème siècle et

possède un manteau protecteur sous lequel sont groupés des notabilités de

la cour : six portent la couronne ducale, un autre la mitre et la huitième

un hennin (coiffure de femme du XVème siècle).

Les icônes byzantines datent du XVIIIème siècle : au nombre de cinq,

elles ont été offertes vers 1930 par la famille Texier, qui demeurait à

Beau Soleil, près de Sautron. A l'intérieur, au-dessous de la porte

principale, existait jadis une tribune en bois qui a disparu. En 1818, M.

Mabit, ancien maire de Sautron, offre une nouvelle cloche. En 1860, la

flèche est entièrement refaite à l'identique. La balustrade en fer forgé

est posée en 1863, puis cette même année sont effectués les travaux de

terrassement autour de la chapelle ainsi que l'exhaussement du dallage de

pierre à l'intérieur de l'édifice. En 1866, un petit porche de granit est

ajouté par l'abbé Herbert à la porte, côté Sud. Le vitrail du

maître-autel, les nouvelles portes de chêne, ainsi que la croix de fer du

clocher sont installés entre 1868 et 1870. Puis, deux ans après, ce sera

la pose du maître-autel et l'on commencera à installer la galerie de

statues, don de madame Emmanuel Phelippes-Beaulieux vers 1833, et la

boiserie du sanctuaire en 1891. C'est en 1896 que l'extérieur des murs est

remis en état et que sont effectuées les peintures des bardeaux de la

voûte intérieure. La toiture a été entièrement refaite en 1965. Une

nouvelle cloche "Marie-Thérèse" (pesant 72 kg) est baptisée le

25 juin 1967 en présence de Mgr Morilleau (ancien vicaire à Vigneux). Le 8

octobre 1967 a lieu la consécration de l'autel majeur par Mgr Vial. En

1865, on voyait encore un petit navire, ex-voto, accroché au plafond de la

chapelle. Plusieurs mariages sont célébrés à Bongarant : Jean Marin,

écuyer, y épouse en août 1650 demoiselle Anne de L'Isle, puis le 21

novembre 1725, Jeanne Avril du Bois Thoreau devient l'épouse de François

de Rinays (seigneur de la Renaudière), et, en 1726, le chevalier Roland de

L'Isle, seigneur du Dreneuc, officier au régiment de Contentin, né au

château de Fief en 1692, prend pour épouse demoiselle Charlotte Avril du

Bois Thoreau ;

la

chapelle Notre-Dame-de-Bongarant ou du Bois-Garant (XVème siècle),

restaurée par l'abbé Prosper Herbert (recteur de 1860 à 1904). Ogée, dit

que "le sanctuaire primitif fut élevé, sur la place, où fut tué

un énorme serpent qui dévorait les passants", d'autres ont

parlé d'un taureau furieux qui terrorisait ces lieux. Cette

chapelle, édifiée en 1464, remplace un ancien sanctuaire, dédié à Saint

Cyr et Sainte Julitte, qui semble daté du XIème siècle. En

1038, le comte Budic et son épouse donnent le domaine de Bongarant aux bénédictines

de Notre-Dame du Ronceray d'Angers. A l'emplacement de la chapelle actuelle se trouvait

jadis un sanctuaire que le duc de Bretagne François II décide de reconstruire par dévotion

à la Vierge Marie et suite à un voeu. François II y faisait dire la messe lorsqu'il allait

chasser dans la forêt de Sautron. La chapelle est dédiée et consacrée le

6 juin 1464 par l'évêque de Sinople, demeurant à Rennes (présents

Guillaume Charette, Vinau, Conrade et Jean Charette, curé de Sautron).

Quatre contreforts en pierre de taille renforcent le choeur en dehors.

L'autel fait face au soleil levant. A droite et à gauche sont réunies deux

nefs, figurant deux petites chapelles et formant les bras de la croix. La statue de Notre-Dame-de-Bongarant

(anciennement appelée statue sainte Emerentienne) date du XVème siècle et

possède un manteau protecteur sous lequel sont groupés des notabilités de

la cour : six portent la couronne ducale, un autre la mitre et la huitième

un hennin (coiffure de femme du XVème siècle).

Les icônes byzantines datent du XVIIIème siècle : au nombre de cinq,

elles ont été offertes vers 1930 par la famille Texier, qui demeurait à

Beau Soleil, près de Sautron. A l'intérieur, au-dessous de la porte

principale, existait jadis une tribune en bois qui a disparu. En 1818, M.

Mabit, ancien maire de Sautron, offre une nouvelle cloche. En 1860, la

flèche est entièrement refaite à l'identique. La balustrade en fer forgé

est posée en 1863, puis cette même année sont effectués les travaux de

terrassement autour de la chapelle ainsi que l'exhaussement du dallage de

pierre à l'intérieur de l'édifice. En 1866, un petit porche de granit est

ajouté par l'abbé Herbert à la porte, côté Sud. Le vitrail du

maître-autel, les nouvelles portes de chêne, ainsi que la croix de fer du

clocher sont installés entre 1868 et 1870. Puis, deux ans après, ce sera

la pose du maître-autel et l'on commencera à installer la galerie de

statues, don de madame Emmanuel Phelippes-Beaulieux vers 1833, et la

boiserie du sanctuaire en 1891. C'est en 1896 que l'extérieur des murs est

remis en état et que sont effectuées les peintures des bardeaux de la

voûte intérieure. La toiture a été entièrement refaite en 1965. Une

nouvelle cloche "Marie-Thérèse" (pesant 72 kg) est baptisée le

25 juin 1967 en présence de Mgr Morilleau (ancien vicaire à Vigneux). Le 8

octobre 1967 a lieu la consécration de l'autel majeur par Mgr Vial. En

1865, on voyait encore un petit navire, ex-voto, accroché au plafond de la

chapelle. Plusieurs mariages sont célébrés à Bongarant : Jean Marin,

écuyer, y épouse en août 1650 demoiselle Anne de L'Isle, puis le 21

novembre 1725, Jeanne Avril du Bois Thoreau devient l'épouse de François

de Rinays (seigneur de la Renaudière), et, en 1726, le chevalier Roland de

L'Isle, seigneur du Dreneuc, officier au régiment de Contentin, né au

château de Fief en 1692, prend pour épouse demoiselle Charlotte Avril du

Bois Thoreau ;

![]() Voir

La

Chapelle Notre-Dame de Bongarant

Voir

La

Chapelle Notre-Dame de Bongarant

![]() la

croix aux loups (1820), située au centre du nouveau cimetière depuis 1970.

Cette croix, édifiée par Auguste Palis (maire de Couëron) et son épouse

Angélique Cormier, était auparavant située au bord du chemin de la Loire ;

la

croix aux loups (1820), située au centre du nouveau cimetière depuis 1970.

Cette croix, édifiée par Auguste Palis (maire de Couëron) et son épouse

Angélique Cormier, était auparavant située au bord du chemin de la Loire ;

![]() le

calvaire des Croix (1853-1858), situé route de Trellières. Ce calvaire est

formé de trois croix dont la plus grande porte la date de 1858. Les deux

autres croix semblent être des menhirs christianisés. Ses croix ont été

édifiées par Louis Phelippes-Beaulieux ;

le

calvaire des Croix (1853-1858), situé route de Trellières. Ce calvaire est

formé de trois croix dont la plus grande porte la date de 1858. Les deux

autres croix semblent être des menhirs christianisés. Ses croix ont été

édifiées par Louis Phelippes-Beaulieux ;

![]() le

calvaire du Bois-Taureau, édifié avant 1859 et situé sur l'ancienne route

de Vannes ;

le

calvaire du Bois-Taureau, édifié avant 1859 et situé sur l'ancienne route

de Vannes ;

![]() les

croix de Bel Abord, du Moulin Brûlé, de l'ancien cimetière, … ;

les

croix de Bel Abord, du Moulin Brûlé, de l'ancien cimetière, … ;

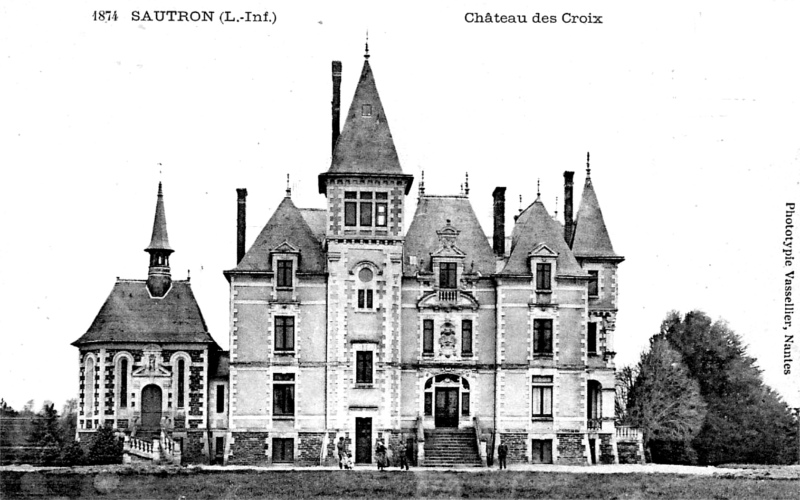

![]() le

château des Croix (XIXème siècle), situé route de Trellières. Le domaine, propriétaire de

la famille Fremon du Bouffay depuis 1676, est anobli en

1682 pour Jacques Fremon du Bouffay. La chapelle privée, consacrée en 1684 à Sainte

Anne et à Saint Jacques, est établie en chapellenie en

1682 et restaurée en 1700 par Mme Fremont du Bouffay. Le domaine est vendu

en 1791 par Charles de Valleton à Simon Phelippes de Beaulieu (négociant à

Saint-Domingue). Le château était jadis entouré de douves. Un drame eut lieu aux Croix en 1795, le propriétaire

d'alors, Simon Phelippes est tué par des Rebelles (bande de "réfractaires"

contre-révolutionnaires) et la veuve se remaria avec le docteur Danilo. En

1880, le château des Croix est habité, au moins l'été, par Mme Emmanuel

Phelippes-Beaulieux, née Marie Defermon. Le château actuel est édifié par Mme Emmanuel Phelippes

Beaulieux en 1888 et son fils Henry Phelippes-Beaulieux y vit jusqu'en 1944.

A la mort de ce dernier, la propriété passe entre les mains de Edmond de

Bejarry (son neveu et petit-fils de sa tante Armande Coinquet). Le château

appartient aujourd'hui à la famille Leroux-Martin ;

le

château des Croix (XIXème siècle), situé route de Trellières. Le domaine, propriétaire de

la famille Fremon du Bouffay depuis 1676, est anobli en

1682 pour Jacques Fremon du Bouffay. La chapelle privée, consacrée en 1684 à Sainte

Anne et à Saint Jacques, est établie en chapellenie en

1682 et restaurée en 1700 par Mme Fremont du Bouffay. Le domaine est vendu

en 1791 par Charles de Valleton à Simon Phelippes de Beaulieu (négociant à

Saint-Domingue). Le château était jadis entouré de douves. Un drame eut lieu aux Croix en 1795, le propriétaire

d'alors, Simon Phelippes est tué par des Rebelles (bande de "réfractaires"

contre-révolutionnaires) et la veuve se remaria avec le docteur Danilo. En

1880, le château des Croix est habité, au moins l'été, par Mme Emmanuel

Phelippes-Beaulieux, née Marie Defermon. Le château actuel est édifié par Mme Emmanuel Phelippes

Beaulieux en 1888 et son fils Henry Phelippes-Beaulieux y vit jusqu'en 1944.

A la mort de ce dernier, la propriété passe entre les mains de Edmond de

Bejarry (son neveu et petit-fils de sa tante Armande Coinquet). Le château

appartient aujourd'hui à la famille Leroux-Martin ;

![]() la

Grande-Noë (XIV-XVème siècle). Propriétaire de messire de Beauchêne,

seigneur du Doussay en 1425. Le manoir s'appelait

encore jadis La Noë ou La Noue. Propriété des Loriot, de la

famille Regnaud de Boisdavida (à partir de 1770), puis des familles

Bachelier de Bercy (de Saint-Père-en-Retz), Paul Thibaud (ancien maire de

Sautron) et Montfort. Le maire de Sautron, Charles Gesbert, docteur en

médecine, a longtemps habité La Grande-Noë. On y trouvait en 1846,

Hercule Luneau dont la fille épousa maître Thibaud ;

la

Grande-Noë (XIV-XVème siècle). Propriétaire de messire de Beauchêne,

seigneur du Doussay en 1425. Le manoir s'appelait

encore jadis La Noë ou La Noue. Propriété des Loriot, de la

famille Regnaud de Boisdavida (à partir de 1770), puis des familles

Bachelier de Bercy (de Saint-Père-en-Retz), Paul Thibaud (ancien maire de

Sautron) et Montfort. Le maire de Sautron, Charles Gesbert, docteur en

médecine, a longtemps habité La Grande-Noë. On y trouvait en 1846,

Hercule Luneau dont la fille épousa maître Thibaud ;

![]() le

manoir du Fief ou Fief-au-Duc ou Fief Rosti (XIV-XVème siècle). Propriété de la famille Loriot de

l'Isle, puis de la famille L'Isle. En effet, l'héritière de la famille

Loriot épousa un de Lisle et c'est ainsi que les de Lisle du Fief puis du

Dréneuc sont restés longtemps détenteurs de cette seigneurie. Ces de

Lisle étaient alliés aux Walsh et aux d'Achon. En 1884, le Fief appartient

à la famille Galbaud du Fort et en 1844 à François Bézier, puis, plus

tard, à la famille de Gibon. Une douve longe l'avenue qui mène au manoir. La tour hexagonale date du XVème siècle.

Dans certaines parties du logis la construction remonte aux XIVème et

XVème siècles. La ferme située à côté du manoir date de 1759 ;

le

manoir du Fief ou Fief-au-Duc ou Fief Rosti (XIV-XVème siècle). Propriété de la famille Loriot de

l'Isle, puis de la famille L'Isle. En effet, l'héritière de la famille

Loriot épousa un de Lisle et c'est ainsi que les de Lisle du Fief puis du

Dréneuc sont restés longtemps détenteurs de cette seigneurie. Ces de

Lisle étaient alliés aux Walsh et aux d'Achon. En 1884, le Fief appartient

à la famille Galbaud du Fort et en 1844 à François Bézier, puis, plus

tard, à la famille de Gibon. Une douve longe l'avenue qui mène au manoir. La tour hexagonale date du XVème siècle.

Dans certaines parties du logis la construction remonte aux XIVème et

XVème siècles. La ferme située à côté du manoir date de 1759 ;

![]() la

maison des pèlerins (XVème siècle), édifiée à la demande du chapelain

Jehan de Charette pour recevoir le duc François II et les pèlerins ;

la

maison des pèlerins (XVème siècle), édifiée à la demande du chapelain

Jehan de Charette pour recevoir le duc François II et les pèlerins ;

![]() le

logis de la Linière (XVII-XVIIIème siècle), située rue de la Vallée. Propriété de la

famille Loquet ou Locquet (avant la

Révolution), puis de la famille Cormier et de la famille André

Tesson (en 1950). L'édifice devient ensuite la propriété

de la municipalité de Sautron qui y installe la nouvelle mairie. Lors de la

restauration de l'édifice, on y a repérer des éléments du XIVème et du

XVème siècles. Il s'agit peut-être, à l'origine, d'une demeure de

l'évêque de Nantes ;

le

logis de la Linière (XVII-XVIIIème siècle), située rue de la Vallée. Propriété de la

famille Loquet ou Locquet (avant la

Révolution), puis de la famille Cormier et de la famille André

Tesson (en 1950). L'édifice devient ensuite la propriété

de la municipalité de Sautron qui y installe la nouvelle mairie. Lors de la

restauration de l'édifice, on y a repérer des éléments du XIVème et du

XVème siècles. Il s'agit peut-être, à l'origine, d'une demeure de

l'évêque de Nantes ;

![]() la

ferme de la forêt (XIVème siècle), située rue de la Ferme. Le four date

du XIXème siècle. L'édifice devient la propriété de la municipalité de

Sautron à la fin du XXème siècle ;

la

ferme de la forêt (XIVème siècle), située rue de la Ferme. Le four date

du XIXème siècle. L'édifice devient la propriété de la municipalité de

Sautron à la fin du XXème siècle ;

![]() la

fontaine de la Hubonnière (au milieu du XXème siècle). Une grotte abrite

une statue récente de Notre-Dame de Lourdes bénie le 8 juillet 1962. La statue précédente

avait été bénie le 8 juillet 1945 ;

la

fontaine de la Hubonnière (au milieu du XXème siècle). Une grotte abrite

une statue récente de Notre-Dame de Lourdes bénie le 8 juillet 1962. La statue précédente

avait été bénie le 8 juillet 1945 ;

![]() l'ancien

manoir de Boistaureau. Il ne reste que des ruines et quelques douves. Ogée,

note en 1792, que le vieux manoir était encore entouré d'un parc dont les

murs sont percés de meurtrières. Le domaine est pendant longtemps aux

mains de la famille Avril du Boistaureau. Les successeurs, au moment de la

Révolution, sont les de Lisle du Dréneuc, et plus tard, la famille

Vrignard. En 1843, y meurt à 83 ans, Pierre Poullain des Dodières, fils de

Jean Baptiste Poullain et de Ursule de Félix (il était veuf de Sophie

Symon du Souché). Son fils, R. Poullain des Dodières, est maire de Sautron

de 1847 à 1851. Le domaine devient ensuite la propriété des familles Naux

et Brochard-Baudry. On y voyait, jadis, une chapelle privée au fond à droite ;

l'ancien

manoir de Boistaureau. Il ne reste que des ruines et quelques douves. Ogée,

note en 1792, que le vieux manoir était encore entouré d'un parc dont les

murs sont percés de meurtrières. Le domaine est pendant longtemps aux

mains de la famille Avril du Boistaureau. Les successeurs, au moment de la

Révolution, sont les de Lisle du Dréneuc, et plus tard, la famille

Vrignard. En 1843, y meurt à 83 ans, Pierre Poullain des Dodières, fils de

Jean Baptiste Poullain et de Ursule de Félix (il était veuf de Sophie

Symon du Souché). Son fils, R. Poullain des Dodières, est maire de Sautron

de 1847 à 1851. Le domaine devient ensuite la propriété des familles Naux

et Brochard-Baudry. On y voyait, jadis, une chapelle privée au fond à droite ;

![]() l'ancien

manoir de la Thomasière. Il s'agit d'un domaine ayant appartenu à la

famille Charette. Guillaume Charette y vivait en 1400. Le domaine est vendu

en 1682 à la famille Lemarié de La Garnison, puis il passe entre les mains

des familles du Tertre du Bignon et Bachelier de Bercy (en 1820) et de Noël

Vincent (en 1856) ;

l'ancien

manoir de la Thomasière. Il s'agit d'un domaine ayant appartenu à la

famille Charette. Guillaume Charette y vivait en 1400. Le domaine est vendu

en 1682 à la famille Lemarié de La Garnison, puis il passe entre les mains

des familles du Tertre du Bignon et Bachelier de Bercy (en 1820) et de Noël

Vincent (en 1856) ;

![]() l'ancien

manoir de la Haute Forêt, situé au nord de la commune de Sautron.

Propriété des familles Boux de Casson, puis Bachelier de Bercy ;

l'ancien

manoir de la Haute Forêt, situé au nord de la commune de Sautron.

Propriété des familles Boux de Casson, puis Bachelier de Bercy ;

![]() l'ancien

manoir de la Bretonnière (XVème siècle). Propriété des familles Charette,

Loriot et de Lisle (ou de L'Isle). Il

passe ensuite par mariage à Hippolyte d'Achon, seigneur du Jaunais. En

1815, le gendre est Alfred Walsh de Serrant ;

l'ancien

manoir de la Bretonnière (XVème siècle). Propriété des familles Charette,

Loriot et de Lisle (ou de L'Isle). Il

passe ensuite par mariage à Hippolyte d'Achon, seigneur du Jaunais. En

1815, le gendre est Alfred Walsh de Serrant ;

![]() l'ancien

manoir de la Barbotière. Il s'agit d'un ancien rendez-vous de chasse ;

l'ancien

manoir de la Barbotière. Il s'agit d'un ancien rendez-vous de chasse ;

![]() les

moulins

de Bellevue, de Tretaux, Boulé, de Bois-Thaureau et le moulin à eau de l'Evêque

(anciennement propriété de Jacques Poyet, seigneur de La Botardière en

Couëron). Le Moulin-l'Evêque aurait existé dès le VIème siècle,

c'est-à-dire au temps de Saint Félix. Ce nom de Moulin-l'Evêque lui vient

de sa reconstruction en 1556 par Louis d'Acigné, évêque de Nantes, alors

propriétaire des terres ;

les

moulins

de Bellevue, de Tretaux, Boulé, de Bois-Thaureau et le moulin à eau de l'Evêque

(anciennement propriété de Jacques Poyet, seigneur de La Botardière en

Couëron). Le Moulin-l'Evêque aurait existé dès le VIème siècle,

c'est-à-dire au temps de Saint Félix. Ce nom de Moulin-l'Evêque lui vient

de sa reconstruction en 1556 par Louis d'Acigné, évêque de Nantes, alors

propriétaire des terres ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de SAUTRON

(à compléter)

© Copyright - Tous droits réservés.