|

Bienvenue chez les Soriniérois |

LES SORINIERES |

Retour page d'accueil Retour Canton de Vertou

La commune

des Sorinières ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE des SORINIERES

Les Sorinières vient, semble-t-il, du patronyme Sorin.

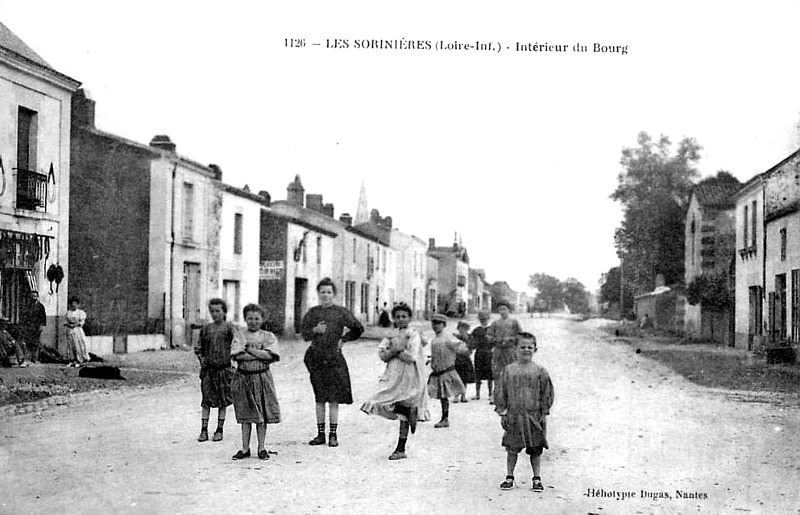

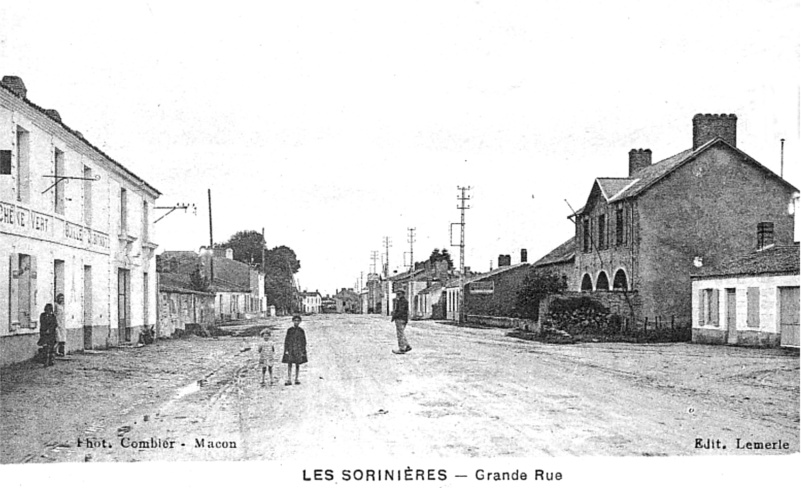

Le village des Sorinières est un démembrement de la paroisse de Vertou et dépend jusqu'en 1865 de la commune de Bignon. L'abbaye de Villeneuve est fondée en 1201 (ou 1200) par la duchesse Constance de Bretagne qui décède en 1201.

Le bourg des Sorinières est érigé en paroisse en 1840 et en commune, par décret impérial, en 1865. Pendant la Révolution, le territoire des Sorinières est le siège de violents combats.

![]()

PATRIMOINE des SORINIERES

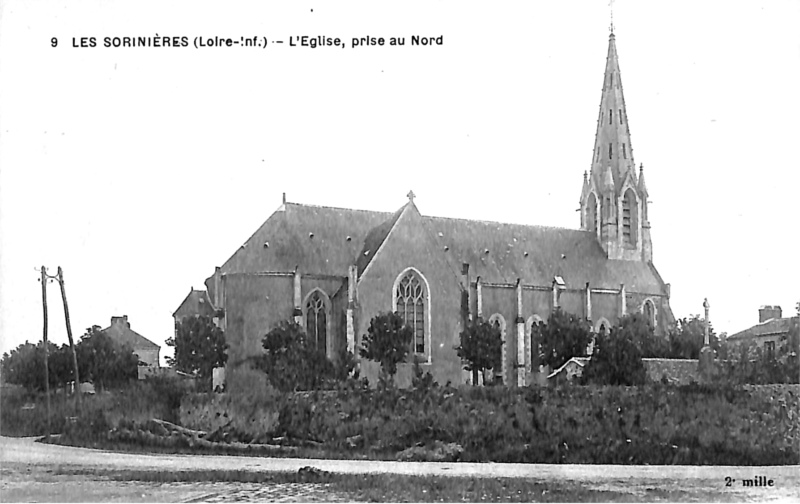

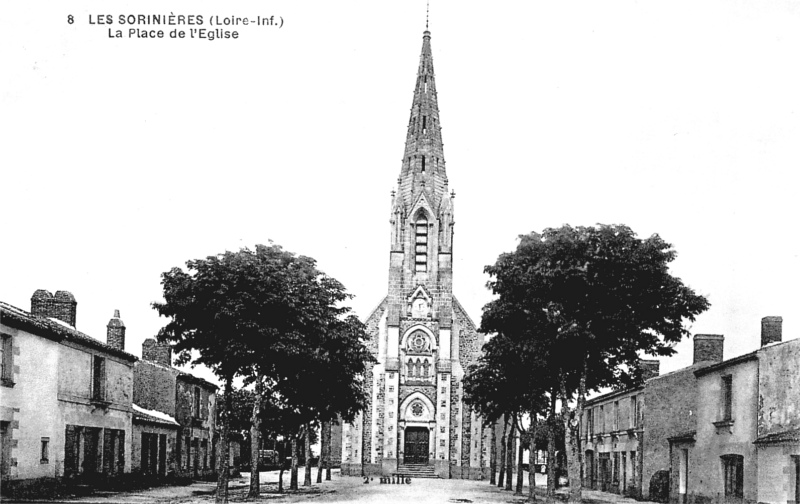

![]() l'église

Notre-Dame (1840). La première pierre est bénie le 23 juillet 1835.

D'abord simple chapelle dépendant de la paroisse de Vertou, elle devient église paroissiale le 16 mai 1840. Le clocher n'est construit qu'en

avril 1898. Les trois cloches ont été bénies le 21 octobre 1900. La

chaire, en bois sculpté, date du XIXème siècle. L'autel (XIXème siècle)

de la Sainte Vierge représente "l'Adoration des bergers". La

grotte de l'Assomption (1841-1865), œuvre d'Henri Barrême, se trouve au

fond du chœur ;

l'église

Notre-Dame (1840). La première pierre est bénie le 23 juillet 1835.

D'abord simple chapelle dépendant de la paroisse de Vertou, elle devient église paroissiale le 16 mai 1840. Le clocher n'est construit qu'en

avril 1898. Les trois cloches ont été bénies le 21 octobre 1900. La

chaire, en bois sculpté, date du XIXème siècle. L'autel (XIXème siècle)

de la Sainte Vierge représente "l'Adoration des bergers". La

grotte de l'Assomption (1841-1865), œuvre d'Henri Barrême, se trouve au

fond du chœur ;

![]() la

chapelle (XIXème siècle), située au n° 33 rue des Papillons et qui

jouxte le château de La Bauche-du-Rouet ;

la

chapelle (XIXème siècle), située au n° 33 rue des Papillons et qui

jouxte le château de La Bauche-du-Rouet ;

![]() le

calvaire (XIXème siècle), situé rue des Papillons ;

le

calvaire (XIXème siècle), situé rue des Papillons ;

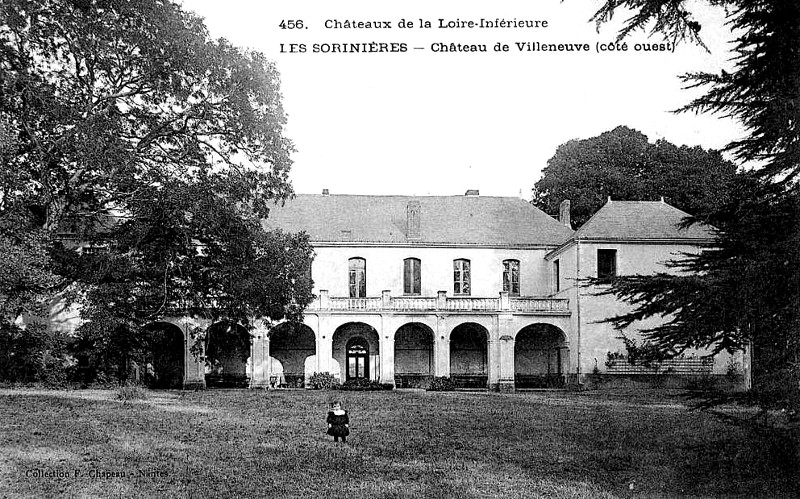

![]() l'abbaye

de Villeneuve (XIIIème siècle), fondée en 1201 (ou 1200) par Constance de

Bretagne (fille de Conan IV de Bretagne et épouse successive de Geoffroy,

fils du roi Henri II d'Angleterre, en 1181, de Raoul III, comte de Chester,

en 1189, et de Guy de Thouars, en 1199).

A la demande de Constance de Bretagne douze moines de l'abbaye de Buzay se

rendent dans la forêt de Touffou pour édifier une abbaye sur le territoire

de Villeneuve, ainsi que les chapelles Saint-Jean et Sainte-Appoline.

Bertrand est le premier abbé de Villeneuve. L'abbaye comprend aussi les sépultures

de Constance de Bretagne (décédée en septembre 1201), de Guy de Thouars

(son époux), de Yolande de Bretagne

(décédée en 1270) et d'Alix, fille de Constance de Bretagne, ainsi qu'une

pierre tombale d'Olivier Machecoul (décédé le 18 décembre 1279),

seigneur de La Benate et de Saint-Philbert-de-Grandlieu. L'abbaye est très

importante au XVème siècle : elle possédait un droit de haute justice.

Elle est en partie détruite à la Révolution. En 1790, il n'y a plus que six

moines. L'abbaye est vendue durant la Révolution aux familles

Blanchard-Moreau et Garet. Les Blanchard de Villeneuve étaient des hommes

de loi de Nantes, membres de la Garde Nationale, et les Garet des Granges,

capitaines de navires, étaient des cousins de Joseph Fouché du Pellerin.

On trouve encore d'autres acquéreurs, tels que les familles Fossecave,

Huron du Rocher et Joseph Charles (La Brosse). L'église et les bâtiments

monastiques sont démolis en 1793. Abandonnée, l'abbaye est entièrement

restaurée en 1977. La bâtisse actuelle, au début du XVIIIème siècle, était

l'ancienne hôtellerie des moines. La grande "salle des moines"

vient récemment d'être reconstruite ;

l'abbaye

de Villeneuve (XIIIème siècle), fondée en 1201 (ou 1200) par Constance de

Bretagne (fille de Conan IV de Bretagne et épouse successive de Geoffroy,

fils du roi Henri II d'Angleterre, en 1181, de Raoul III, comte de Chester,

en 1189, et de Guy de Thouars, en 1199).

A la demande de Constance de Bretagne douze moines de l'abbaye de Buzay se

rendent dans la forêt de Touffou pour édifier une abbaye sur le territoire

de Villeneuve, ainsi que les chapelles Saint-Jean et Sainte-Appoline.

Bertrand est le premier abbé de Villeneuve. L'abbaye comprend aussi les sépultures

de Constance de Bretagne (décédée en septembre 1201), de Guy de Thouars

(son époux), de Yolande de Bretagne

(décédée en 1270) et d'Alix, fille de Constance de Bretagne, ainsi qu'une

pierre tombale d'Olivier Machecoul (décédé le 18 décembre 1279),

seigneur de La Benate et de Saint-Philbert-de-Grandlieu. L'abbaye est très

importante au XVème siècle : elle possédait un droit de haute justice.

Elle est en partie détruite à la Révolution. En 1790, il n'y a plus que six

moines. L'abbaye est vendue durant la Révolution aux familles

Blanchard-Moreau et Garet. Les Blanchard de Villeneuve étaient des hommes

de loi de Nantes, membres de la Garde Nationale, et les Garet des Granges,

capitaines de navires, étaient des cousins de Joseph Fouché du Pellerin.

On trouve encore d'autres acquéreurs, tels que les familles Fossecave,

Huron du Rocher et Joseph Charles (La Brosse). L'église et les bâtiments

monastiques sont démolis en 1793. Abandonnée, l'abbaye est entièrement

restaurée en 1977. La bâtisse actuelle, au début du XVIIIème siècle, était

l'ancienne hôtellerie des moines. La grande "salle des moines"

vient récemment d'être reconstruite ;

![]() le

château de la Maillardière (XIXème siècle). Il possédait jadis une

haute, moyenne et basse justice. Propriété de Briand

Maillard, époux de Jeanne de Bourigan (de

1394 à 1402), de Jeanne de Bourigan, veuve Maillart (en 1403), Briant

Maillard, fils (de 1425 à 1432), François Maillard, époux de Jeanne

Labbé (de 1445 à 1471), Vincente Maillard, fille des précédents et

épouse de messire Prigent Provost (en 1480), Vincente Maillard, épouse en

secondes noces de messire Guyon de Chasné (en 1493), Pierre Ferron,

seigneur du Souché (de 1515 à 1523), François Goheau (de 1523 à 1526),

Louise Goheau, fille du précédent et épouse de Jacques de Montberon,

seigneur de Miré et d'Avoir (de 1530 à 1533), François Gabard, époux de

Jehanne Giroust puis de Louise Brecel (de 1533 à 1565), François Gabard,

conseiller au Parlement de Bretagne (de 1565 à 1606), François Gabard,

conseiller au Parlement de Bretagne et époux de Suzanne Berland (de 1606 à

1639), Suzanne Berland, veuve du précédent (de 1640 à 1651), Philippe

Gabard, fils des précédents et époux de Marie Couperie, dame du Portereau

(de 1651 à 1675), Marie Couperie, veuve du précédent (de 1675 à 1678),

Marie Gabard, fille de Philippe et épouse de Charles de Monti (de 1678 à

1710), Charles de Monti, fils des précédents (en 1720), René D'Arquistade,

maire de Nantes en 1735 et 1740 (de 1720 à 1754), Michel Le Boteuc,

seigneur de Coëtsal et époux en 1746 de Prudence Thérèse de

Santo-Domingo (de 1766 à 1782), Prudence Le Boteuc de Coëtsal, fille des

précédents et épouse de Louis-Constantin Jousseaume, seigneur comte de la

Bretesche (en 1782), la famille Jousseaume de la Bretesche (au XIXème

siècle), Mlle Geneviève de Tilly (en 1895). Le château est brûlé en 1789. L'édifice actuel est

construit au début du XIXème siècle. Il possédait jadis une chapelle

privée ;

le

château de la Maillardière (XIXème siècle). Il possédait jadis une

haute, moyenne et basse justice. Propriété de Briand

Maillard, époux de Jeanne de Bourigan (de

1394 à 1402), de Jeanne de Bourigan, veuve Maillart (en 1403), Briant

Maillard, fils (de 1425 à 1432), François Maillard, époux de Jeanne

Labbé (de 1445 à 1471), Vincente Maillard, fille des précédents et

épouse de messire Prigent Provost (en 1480), Vincente Maillard, épouse en

secondes noces de messire Guyon de Chasné (en 1493), Pierre Ferron,

seigneur du Souché (de 1515 à 1523), François Goheau (de 1523 à 1526),

Louise Goheau, fille du précédent et épouse de Jacques de Montberon,

seigneur de Miré et d'Avoir (de 1530 à 1533), François Gabard, époux de

Jehanne Giroust puis de Louise Brecel (de 1533 à 1565), François Gabard,

conseiller au Parlement de Bretagne (de 1565 à 1606), François Gabard,

conseiller au Parlement de Bretagne et époux de Suzanne Berland (de 1606 à

1639), Suzanne Berland, veuve du précédent (de 1640 à 1651), Philippe

Gabard, fils des précédents et époux de Marie Couperie, dame du Portereau

(de 1651 à 1675), Marie Couperie, veuve du précédent (de 1675 à 1678),

Marie Gabard, fille de Philippe et épouse de Charles de Monti (de 1678 à

1710), Charles de Monti, fils des précédents (en 1720), René D'Arquistade,

maire de Nantes en 1735 et 1740 (de 1720 à 1754), Michel Le Boteuc,

seigneur de Coëtsal et époux en 1746 de Prudence Thérèse de

Santo-Domingo (de 1766 à 1782), Prudence Le Boteuc de Coëtsal, fille des

précédents et épouse de Louis-Constantin Jousseaume, seigneur comte de la

Bretesche (en 1782), la famille Jousseaume de la Bretesche (au XIXème

siècle), Mlle Geneviève de Tilly (en 1895). Le château est brûlé en 1789. L'édifice actuel est

construit au début du XIXème siècle. Il possédait jadis une chapelle

privée ;

Voir

![]() "

Archives

de la seigneurie de la Maillardière

".

"

Archives

de la seigneurie de la Maillardière

".

![]() le

château de la Haute-Lande (XIXème siècle), situé au n° 3 rue de la Pierre-Percée ;

le

château de la Haute-Lande (XIXème siècle), situé au n° 3 rue de la Pierre-Percée ;

![]() le

domaine de Bon-Acquet (XVIème siècle), situé route de Bon-Acquet. Cette

terre, achetée en 1510 par Vincent Monnier, relevait jadis du château de

La Maillardière ;

le

domaine de Bon-Acquet (XVIème siècle), situé route de Bon-Acquet. Cette

terre, achetée en 1510 par Vincent Monnier, relevait jadis du château de

La Maillardière ;

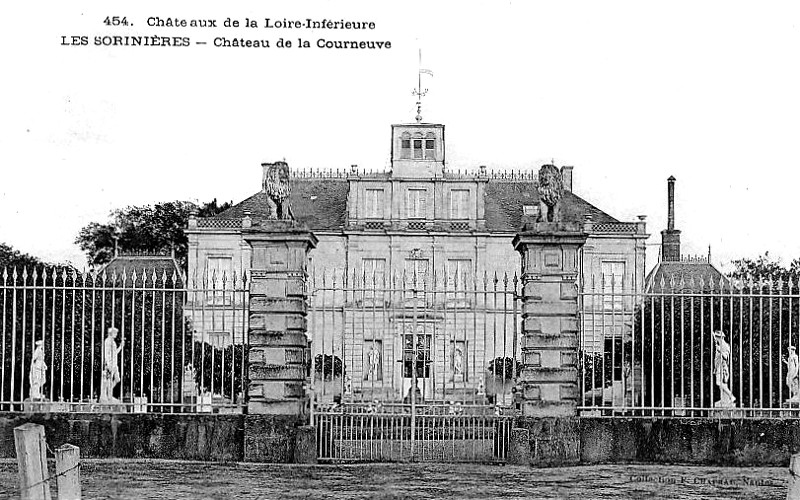

![]() le

manoir de la Courneuve (XVIIème siècle). La Courneuve aurait été

construite avec les pierres du château de Touffou, détruit en 1614.

Propriété jadis des familles Cadou du Verger et Lasmier ;

le

manoir de la Courneuve (XVIIème siècle). La Courneuve aurait été

construite avec les pierres du château de Touffou, détruit en 1614.

Propriété jadis des familles Cadou du Verger et Lasmier ;

![]() le

manoir de La Blanchardière (vers 1712), œuvre de l'architecte Louis

Fresneau. Propriété, en 1445, d'Etienne et Laurent Coiffe ;

le

manoir de La Blanchardière (vers 1712), œuvre de l'architecte Louis

Fresneau. Propriété, en 1445, d'Etienne et Laurent Coiffe ;

![]() le

manoir de La Roulière (XVIIIème siècle). Le camp de La Roulière (près

de 800 hommes sous les ordres du Général Crouzat dès le 20 mai 1794) fait partie des

nombreux camps retranchés qui existent à cette époque en Vendée et qui hébergent

les colonnes infernales. Ce lieu est l'enjeu d'un violent combat le 5

septembre 1794 (en présence Charette) ;

le

manoir de La Roulière (XVIIIème siècle). Le camp de La Roulière (près

de 800 hommes sous les ordres du Général Crouzat dès le 20 mai 1794) fait partie des

nombreux camps retranchés qui existent à cette époque en Vendée et qui hébergent

les colonnes infernales. Ce lieu est l'enjeu d'un violent combat le 5

septembre 1794 (en présence Charette) ;

![]() le

pavillon de chasse (XVIIIème siècle) ;

le

pavillon de chasse (XVIIIème siècle) ;

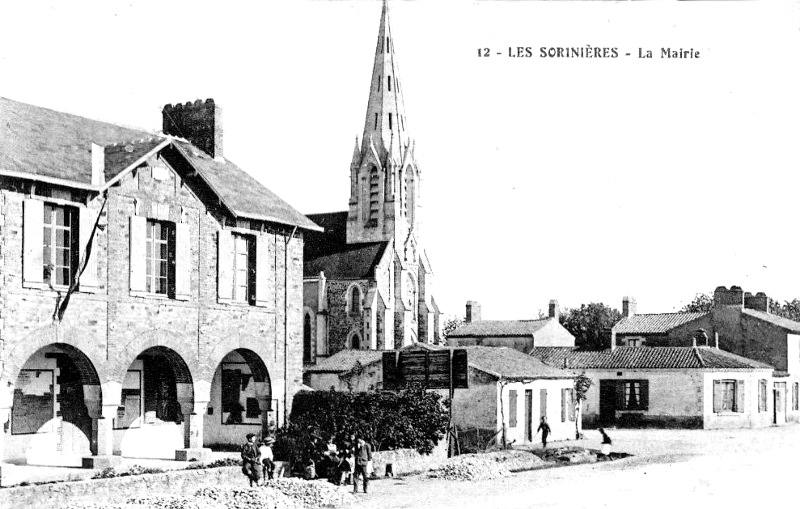

![]() la

mairie (1877) ;

la

mairie (1877) ;

A signaler aussi :

![]() le

menhir de la Haute-Lande (époque néolithique), situé dans

l'Allée des Celtes ;

le

menhir de la Haute-Lande (époque néolithique), situé dans

l'Allée des Celtes ;

![]() le

menhir des Faulx (époque néolithique), situé route de Babylone.

Il s'agit d'un menhir christianisé ;

le

menhir des Faulx (époque néolithique), situé route de Babylone.

Il s'agit d'un menhir christianisé ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE des SORINIERES

(à compléter)

© Copyright - Tous droits réservés.