|

Bienvenue chez les Soulvachais |

SOULVACHE |

Retour page d'accueil Retour Canton de Rougé

La commune

de Soulvache ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de SOULVACHE

Soulvache est connu sous la forme Sous-le-Val jusqu'à la fin du XVIème siècle.

L'origine de la paroisse de Soulvache daterait du IXème siècle, d'après le cartulaire de l'abbaye de Redon. Une tradition prétend aussi qu'un ermite d'Auray est venu, à la demande d'un seigneur, fonder une chapelle (chapelle Saint Fiacre) sur le territoire de Soulvache.

On y trouve plusieurs seigneuries dont celle de La Mabonnière qui appartenait en 1478 à Jean de La Ferrière, et celle de La Grée qui était en 1430 à Robert Brochereul.

Note 1 : liste non exhaustive des recteurs de la commune de Soulvache : Julien Dadin (de 1617 à 1666), Pierre Guérault (de 1666 à 1675), Michel Laceron (de 1675 à 1711), Pierre Ermine (de 1711 à 1714), Jean Rondel (de 1714 à 1728), Lepetit (de 1728 à 1754), Pierre Lorant (de 1754 à 1779), Joseph Ginguené (durant 24 ans et meurt en 1803), Emmanuel Rossignol (de 1803 à 1827), Simon Peigné (de 1827 à 1832), François Morand, François Dalibert (de 1833 à 1863), Pierre Averty (de 1864 à 1882), François Julliot (de 1882 à 1887), François Roche de Saint-Aubin-des-Châteaux, Judic, Fonteneau, Bouchet, ....

Note 2 : liste non exhaustive des maires de la communes de Soulvache : Derouaillier, Pierre Rincel, François Rincel, Pierre de La Valette, Jean Rainfray, Constant de La Valette, Julien Gautier de La Mainguais, Joseph Cailleux du Bourg, .....

Voir

![]() "

Cahier

de doléances de Soulvache (ancienne trève de Rougé) en 1789

".

"

Cahier

de doléances de Soulvache (ancienne trève de Rougé) en 1789

".

![]()

PATRIMOINE de SOULVACHE

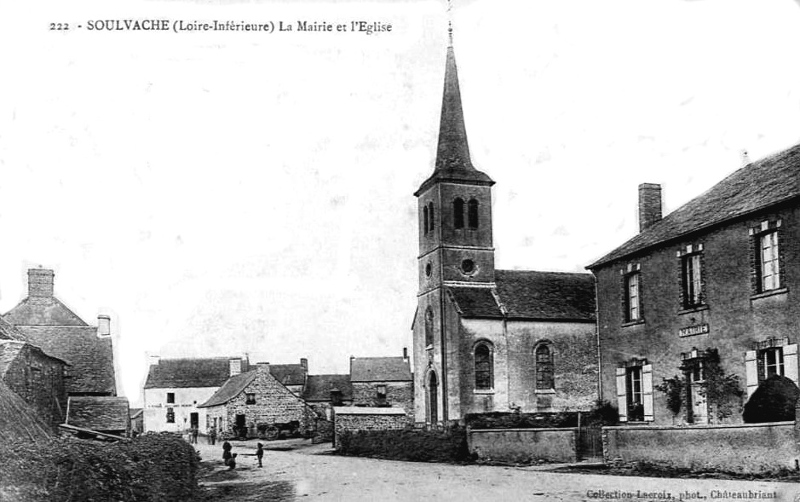

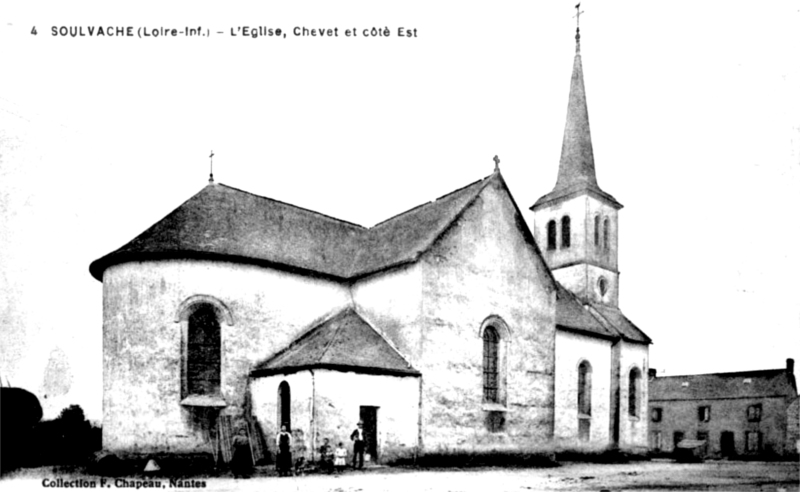

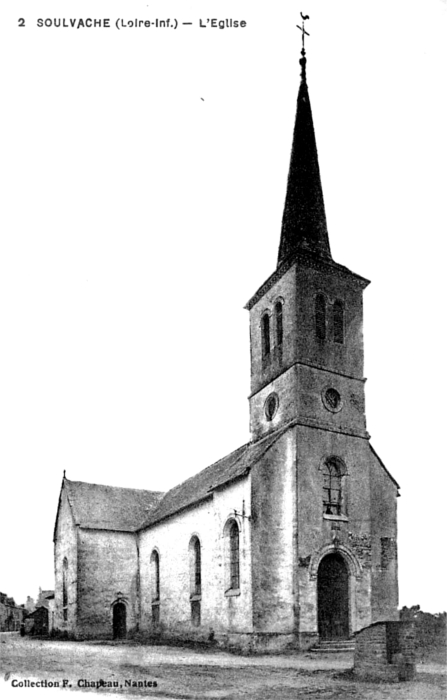

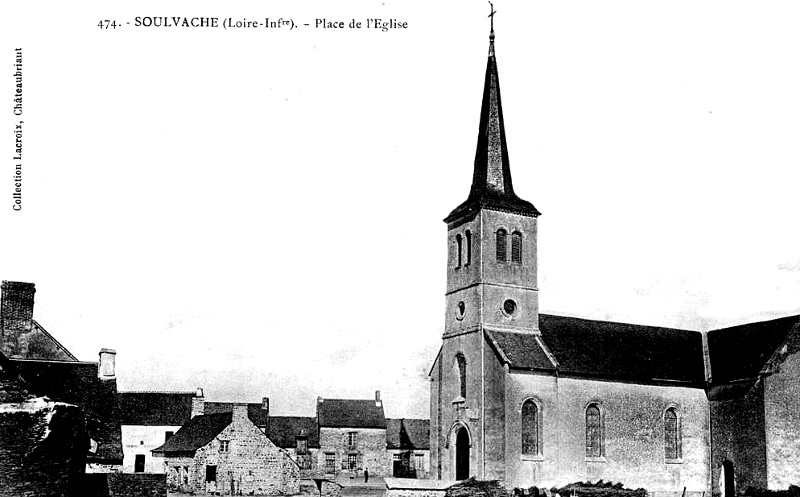

![]() l'église

Saint-Jacques (1847), qui remplace une ancienne église du XIIème siècle.

Voici une description intérieure de l'église en 1663-1664 : "un

escusson des armes de Monseigneur (le prince de Condé) dans la vitre

principale du maistre autel, lesquelles sont encore peintes sur la vouste

dudit maistre-autel... Joignant la balustre dudit autel il y a deux bancs

clos : l'un du costé de l'évangile, sur l'accoudoir duquel il y a un

écusson party des susdites armes de Couesmes et de celles de la Cocquerye,

ledit banc prétendu par le sieur de Lorgeril-Mabonnière. Sur l'autre banc

placé du côté de l'épître était gravé un écusson portant une croix

de Lorraine avec ces mots : IN HOC SIGNO VINCES. Ledit banc prétendu par le

sieur de la Grée en Rougé" ;

l'église

Saint-Jacques (1847), qui remplace une ancienne église du XIIème siècle.

Voici une description intérieure de l'église en 1663-1664 : "un

escusson des armes de Monseigneur (le prince de Condé) dans la vitre

principale du maistre autel, lesquelles sont encore peintes sur la vouste

dudit maistre-autel... Joignant la balustre dudit autel il y a deux bancs

clos : l'un du costé de l'évangile, sur l'accoudoir duquel il y a un

écusson party des susdites armes de Couesmes et de celles de la Cocquerye,

ledit banc prétendu par le sieur de Lorgeril-Mabonnière. Sur l'autre banc

placé du côté de l'épître était gravé un écusson portant une croix

de Lorraine avec ces mots : IN HOC SIGNO VINCES. Ledit banc prétendu par le

sieur de la Grée en Rougé" ;

![]() l'ancienne église Saint-Jean

(XII-XVIIème siècle), dédiée à saint Jean le Majeur. La charpente date de

la fin du XVIème siècle. L'édifice, après avoir servi d'école, de logement

pour l'institutrice, sert aujourd'hui de salle municipale ;

l'ancienne église Saint-Jean

(XII-XVIIème siècle), dédiée à saint Jean le Majeur. La charpente date de

la fin du XVIème siècle. L'édifice, après avoir servi d'école, de logement

pour l'institutrice, sert aujourd'hui de salle municipale ;

![]() la chapelle Saint-Fiacre

(XVIIème siècle), située au lieu-dit "Les Ponts". La chapelle aurait été édifiée,

semble-t-il, sur l'emplacement d'un sanctuaire mérovingien. L'édifice a été

remanié en 1660 et la messe y est célébrée tous les jours jusqu'au début du

XIXème siècle. De 1826 à 1846, la messe n'était plus que célébrée deux

fois par an : le mercredi des Rogations et le jour de saint Fiacre. Les statues

de saint Fiacre et de saint Cloud, en bois polychrome, datent du XVème siècle.

La statue de la Vierge à l'Enfant, en bois polychrome, date du XVIème siècle ;

la chapelle Saint-Fiacre

(XVIIème siècle), située au lieu-dit "Les Ponts". La chapelle aurait été édifiée,

semble-t-il, sur l'emplacement d'un sanctuaire mérovingien. L'édifice a été

remanié en 1660 et la messe y est célébrée tous les jours jusqu'au début du

XIXème siècle. De 1826 à 1846, la messe n'était plus que célébrée deux

fois par an : le mercredi des Rogations et le jour de saint Fiacre. Les statues

de saint Fiacre et de saint Cloud, en bois polychrome, datent du XVème siècle.

La statue de la Vierge à l'Enfant, en bois polychrome, date du XVIème siècle ;

![]() la chapelle des Polonais

(1923), située à Bonne-Fontaine. L'édifice a servi d'école des sœurs,

d'infirmerie et de chapelle desservie par un prêtre polonais ;

la chapelle des Polonais

(1923), située à Bonne-Fontaine. L'édifice a servi d'école des sœurs,

d'infirmerie et de chapelle desservie par un prêtre polonais ;

![]() la croix Trévier (1884), située

au lieu-dit "Les Fourneaux" ;

la croix Trévier (1884), située

au lieu-dit "Les Fourneaux" ;

![]() le Pont (vers le XVIIIème siècle),

situé au lieu-dit "Les Ponts". Ce pont enjambe la rivière du Semnon

et marque la limite entre la Loire-Atlantique et l'Ille-et-Vilaine ;

le Pont (vers le XVIIIème siècle),

situé au lieu-dit "Les Ponts". Ce pont enjambe la rivière du Semnon

et marque la limite entre la Loire-Atlantique et l'Ille-et-Vilaine ;

![]() l'ancien

manoir de La Mabonnière, aujourd'hui disparu. Propriété successive des

familles de La Ferrière (en 1478), Bonnier de la Cocquerie, Lambert de Lorgeril et de

Langle. Les Bonnier étaient de fidèles serviteurs du roi Henri IV ;

l'ancien

manoir de La Mabonnière, aujourd'hui disparu. Propriété successive des

familles de La Ferrière (en 1478), Bonnier de la Cocquerie, Lambert de Lorgeril et de

Langle. Les Bonnier étaient de fidèles serviteurs du roi Henri IV ;

![]() l'ancien

manoir de La Grée (XI -XV-XVIIIème siècle), remanié au XVIIIème

siècle. Propriété de la famille de La Grée, de Robert Brochereul en 1430, puis de la famille de La

Margueraye. On y trouvait encore récemment quelques restes du XVème

siècle (sa grande cheminée), son ancienne chapelle et quelques parties des

douves. Propriété aussi de la famille de La Valette (à la fin du

XVIIIème siècle) qui émigre à Jersey. Cette dernière était alliée aux

Charette de Boisfoucault ;

l'ancien

manoir de La Grée (XI -XV-XVIIIème siècle), remanié au XVIIIème

siècle. Propriété de la famille de La Grée, de Robert Brochereul en 1430, puis de la famille de La

Margueraye. On y trouvait encore récemment quelques restes du XVème

siècle (sa grande cheminée), son ancienne chapelle et quelques parties des

douves. Propriété aussi de la famille de La Valette (à la fin du

XVIIIème siècle) qui émigre à Jersey. Cette dernière était alliée aux

Charette de Boisfoucault ;

![]() la

Tour de Soulvache. Cette tour a peut-être succédé à un poste romain.

Elle a dépendu successivement de la baronnie de

Rougé, puis de la terre noble de La Mabonnière. Cette tour cylindrique

avait des murailles percées d'archères étroites. Il y eut deux planchers

et le couronnement se terminait par des créneaux. En 1907, la tour avait

3m50 de diamètres, 1m50 d'épaisseur et sa hauteur était encore de 8

mètres. Plusieurs fois, on y a découvert, aux environs des tombeaux en

calcaire coquillier ;

la

Tour de Soulvache. Cette tour a peut-être succédé à un poste romain.

Elle a dépendu successivement de la baronnie de

Rougé, puis de la terre noble de La Mabonnière. Cette tour cylindrique

avait des murailles percées d'archères étroites. Il y eut deux planchers

et le couronnement se terminait par des créneaux. En 1907, la tour avait

3m50 de diamètres, 1m50 d'épaisseur et sa hauteur était encore de 8

mètres. Plusieurs fois, on y a découvert, aux environs des tombeaux en

calcaire coquillier ;

Nota : On vient de faire disparaître, en le nivelant, un travail de fortification antique qui avait son intérêt historique et archéologique dans une contrée où la terre arable ne manque pas aux cultivateurs. Il est surprenant que les anciens propriétaires, qui n'étaient pourtant pas les premiers venus, qui-connaissaient l'existence des Congrès Archéologiques et le zèle, qu'on déploie partout, jusqu'en Algérie, pour sauver les restes des anciennes civilisations, n'aient pas compris la valeur du monument qui décorait le petit bourg de Soulvache. A noter que cette tour appartenait à la fille du marquis de Langle qui la porta en mariage à M. Rioust de Largentaie, maire de Plédran. Celui-ci la vendit en 1906 à Julien Nouvel, fermier aux Ponts, en Soulvache. Nous sommes à là limite du pays Nantais, à l'entrée de la contrée Rennaise, près d'un rivière, le Semnon, qu'on franchissait à l'aide d'un gué ou d'un pont suivant les époques. Plusieurs voies pavées aboutissaient à ce passage qui était sous le val, il y avait donc nécessité d'y mettre une vedette sur cette frontière pour arrêter et signaler l'ennemi en cas d'invasion. On suppose que le châtelain de Rougé, peu éloigné, avait été chargé de bâtir le petit châtelet qui vient de disparaître. Malheureusement nous sommes réduits à faire des conjectures car les archives de Rougé ont disparu. Le constructeur, qui devait être du XIIIème siècle, avait eu le soin de faire une motte très haute en creusant un fossé profond, car le sol naturel ne lui fournissait pas d'éminence, et à l'aide des déblais accumulés, il avait formé un cône de terre assez considérable. Au sommet, l'architecte avait édifié une tour cylindrique que nous avons eu le temps de photographier avant sa démolition. L'image montre que les murailles étaient percées d'archères étroites comme celles qu'on faisait du temps de saint Louis pour lancer des flèches. Les autres ouvertures carrées sont plus récentes et n'ont pas de valeur. Les deux hauteurs ou les deux rangs différents de ces archères accusent la présence de deux planchers. Le couronnement devait être terminé par des créneaux. Les alentours ne renferment pas de ruines, il est donc croyable que nous avons la construction entière. Par d'autres exemples signalés dans les titres, nous savons d'ailleurs que les premiers donjons ont été très modestes, la résidence des plus anciens seigneurs étant toujours appelée la Tour. Celle de Soulvache avait 3m50 de diamètre et 1m50 d'épaisseur. A l'aide d'un canal on pouvait amener l'eau du Semnon dans ses douves et augmenter ainsi sa force de résistance. Sa hauteur, au moment de sa démolition, était encore de huit mètres, néanmoins sa silhouette féodale et sa solidité n'inspirèrent aucun respect au propriétaire qui s'empressa de vendre les moëllons comme de vulgaires matériaux. Nous protestons énergiquement contre cet acte de vandalisme absolument inutile. En pareil cas, il serait à souhaiter que l'Etat et le Ministère de l'Instruction publique fussent avertis qu'il y avait lieu de procéder à un classement et de tenter une expropriation par voie d'indemnité. La commune de Soulvache possédait encore une autre antiquité, je veux dire une chapelle de prieuré dédiée à saint Fiacre et remontant au XIème siècle Elle a été remplacée au XVIIème siècle par un autre édifice de huit mètres de longueur qui n'offre aucun intérêt. MM. Orieux, et Vincent ont commis une erreur, dans leur Géographie de la Loire-Inférieure, en signalant une chapelle romane à Soulvache (Léon Maître).

![]() 2

moulins ;

2

moulins ;

A signaler aussi :

![]() le puits

(XIXème siècle), situé à l'Orgerie ;

le puits

(XIXème siècle), situé à l'Orgerie ;

![]() l'ancienne

mine de La Bonne-Fontaine, exploitée entre 1914 et 1950 à La Brutz. Cette

mine dépendait de la société J. J. Carnaud et Forges de Basse-Indre et a

eu pour directeurs, MM. Renard, Dardalhon et Dardant ;

l'ancienne

mine de La Bonne-Fontaine, exploitée entre 1914 et 1950 à La Brutz. Cette

mine dépendait de la société J. J. Carnaud et Forges de Basse-Indre et a

eu pour directeurs, MM. Renard, Dardalhon et Dardant ;

![]() une

ancienne motte féodale qui se trouvait jadis à 300 mètres au Nord du

bourg de Soulvache ;

une

ancienne motte féodale qui se trouvait jadis à 300 mètres au Nord du

bourg de Soulvache ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de SOULVACHE

(à compléter)

© Copyright - Tous droits réservés.