|

Bienvenue chez les Torcéens |

TORCE |

Retour page d'accueil Retour Canton d'Argentré-du-Plessis

La commune

de Torcé ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de TORCE

Torcé vient du latin "turris Caesaris" (tour de César).

L'acte le plus ancien où se rencontre le nom de Torcé, dit M. de la Borderie, est une donation au prieuré de Sainte-Croix de Vitré de certains droits de coutume qui se levaient dans le quartier de Vitré dit le Bourg-aux-Moines, acte daté de 1093, où figure comme témoin Hamelin de Torcé, « Hamelinus de Torceio ». — Un siècle plus tard, les moines du même prieuré ayant eu avec le baron de Vitré, André II, de violents démêlés, cette dispute finit en 1196 par un accord, pour la sûreté duquel le baron donna aux moines douze cautions, neuf chevaliers et trois bourgeois. Parmi les chevaliers on trouve un Hervé de Torcé, « Herveus de Torce », et un Hervé des Tesnières, « Herveus de Thesneriis » que je note aussi, parce qu'il était également de la paroisse de Torcé. — Vers la même époque, c'est-à-dire vers la fin du XIIème siècle ou le commencement du suivant, un autre membre de la famille de Torcé, appelé Geoffroy, « Gaufridus de Torceio, » figure encore comme caution donnée aux moines de Sainte-Croix de Vitré pour la sûreté d'un accord relatif à certains droits prétendus dans l'église de Luitré par des laïques qui y renoncent en faveur des religieux (Revue de Bretagne et Vendée, XXIX, 194 - Dom Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, I, 482 et 725). Ces actes nous prouvent, indirectement au moins, l'existence de la paroisse de Torcé à une époque assez reculée. Une autre charte, datée de 1227, est plus explicite, car elle nous apprend que le recteur de Torcé s'appelait alors Clément, « Clemens persona de Torceio » (Notes ms. de M. Pâris-Jallobert).

A défaut de documents plus anciens, mentionnons ici une bulle inédite du pape Paul II, adressée au trésorier de la Magdeleine de Vitré et à l'official de Rennes, sous la date du 13 novembre 1469, par laquelle ce pontife, sur la demande du recteur de Torcé, appelé Mathieu Régnart, et des fabriciens de cette paroisse, excommunie certains malfaiteurs, encore inconnus, coupables d'avoir envahi, violé à main armée l'église de Torcé et d'y avoir brisé plusieurs verrières. On ignore les faits auxquels cette bulle fait allusion ; il est probable qu'il s'agissait simplement de quelques chicanes entre gentilshommes se disputant le droit de faire peindre leurs armes aux fenêtres de l'église (nota : il y avait à Torcé à cette époque deux seigneuries qui devaient être rivales : la Motte de Torcé et la Haye de Torcé), genre de dispute bien fréquent au XVème siècle et qui a fait casser plus de vitres qu'on ne saurait l'imaginer (Revue de Bretagne et de Vendée, XXIX, 195).

En 1790, la municipalité de Torcé déclara que son recteur, M. Viel, jouissait du presbytère et d'un pourpris de 7 journaux de terre, estimé 250 livres ; il avait, en plus, les deux tiers des grosses dîmes et la totalité des novales, valant ensemble 2 600 livres. Le revenu brut du bénéfice atteignait donc 2 850 livres. Mais les charges étaient assez nombreuses : pension d'un vicaire, 350 livres ; — décimes, 160 livres ; — 10 boisseaux de froment dus à l'abbaye de la Roë ; — 8 boisseaux de seigle dus à la collégiale de Vitré, etc. A la même époque, la fabrique de Torcé avait 1 400 livres de rente, et la bourse des défunts un revenu de 300 livres (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 28) (Pouillé de Rennes).

Une motte féodale avoisine l'église de Torcé au Moyen-Age, et les seigneurs de La Motte y ont une chapelle et leurs armes. La Haye appartient à la famille Sévigné au XVIIème siècle. La famille de Langle possède Les Tesnières depuis la fin du XVIIème siècle jusqu'en 1970.

La paroisse de Torcé, qui existait semble-t-il dès la fin du XIIème siècle, dépendait autrefois de l'ancien évêché de Rennes.

On rencontre les appellations suivantes : Torceium (en 1093), Torcé (en 1196), ecclesia de Torceyo (en 1469).

Note : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse de Torcé : Clément (en 1227), Mathieu Régnart (en 1469), André Briand (vers 1515), Jean Deno (avant 1572), Jean Blanchart (en 1572), Roch de la Gailleule, Guillaume Quenot (1596-1620), Jean Jamoys (en 1625 et 1630), Pierre Eon (1633-1653), René Malnos (1656-1681), Michel Rideau (1681-1713, inhumé dans l'église, proche du reliquaire), Julien Jamier (1713-1763, inhumé dans l'église), René de la Paille de Bonteville (1763-1783, inhumé dans l'église), Etienne Viel (1783-1789 et 1803-1804), Léonard Huchet (1804-1818), Emmanuel Ménager (1818-1846), Toussaint Guillemot (1846-1877), Ferdinand Gomelet (à partir de 1877), ....

Voir ![]() "Le

cahier de doléances de Torcé en 1789"

"Le

cahier de doléances de Torcé en 1789"

![]()

PATRIMOINE de TORCE

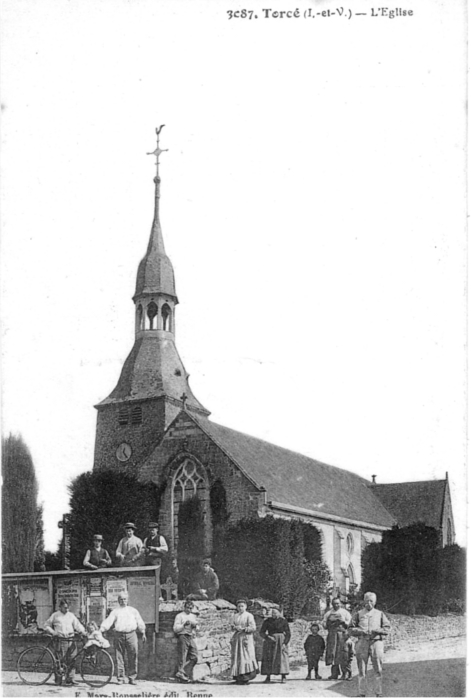

![]() l'église

Saint-Médard (XV-XVI-XVIIIème siècle). Dédiée à saint Médard, évêque,

l'église de Torcé se compose d'une nef à chevet droit accostée de deux

chapelles formant bras de croix ; elle paraît remonter aux XVème et

XVIème siècles, mais une partie de la nef vient d'être relevée dans le même

style ogival fleuri. La grande fenêtre du chevet a été jadis bouchée par

une sacristie et un grand retable sculpté en 1652 ; mais la porte

principale à l'Ouest est formée par un fort bel arc en accolade et surmontée

d'une riche baie flamboyante. Enfin, les tirants, poinçons et sablières de

la voûte en bois sont curieusement sculptés et présentent plusieurs

personnages et animaux grotesques dans le goût du XVIème siècle. Nous

venons de voir que les prééminences de cette église devaient être jadis

disputées. En 1536, Geffeline de Champaigné, veuve d'Antoine de Cornillé,

seigneur de la Motte et du Plessix de Torcé, fut maintenue, comme tutrice

de ses enfants, dans la possession des prééminences de Torcé. Les

seigneurs de la Motte avaient, en effet, en l'église de Torcé un banc clos

avec accoudoirs et armoiries prohibitives, ainsi qu'une chapelle privée

appelée aussi parfois chapelle de la Bichetière (Supplément à la

généalogie de la maison de Cornulier, 59). C'est là que Charles Geffrard,

seigneur du Plessix de Torcé (décédé en 1762), ordonna qu'on déposât

son coeur « en la chapelle prohibitive dépendant de la Motte ».

Mais dans les deux derniers siècles les prééminences de seigneur

fondateur semblent avoir appartenu au seigneur de la Haye de Torcé. La célèbre

marquise de Sévigné se disait, en effet, dame de Torcé à cause de sa

terre de la Haye, et on lit son nom gravé sur une cloche fondue en 1662 : «

Haulte et puissante dame Marie de Rabutin-Chantal, veuve de hault et

puissant seigneur Henry marquis de Sévigné ». Une autre cloche

bénite en 1748 porte également le nom de Marie-Rose de Larlan de

Rochefort, dame des Nétumières et de la Haye de Torcé, fondatrice de

cette paroisse (Archives paroissiales). En 1682, la confrérie du Rosaire

était érigée à Torcé, car on y réduisit alors le nombre des messes

fondées à cet effet par André Godé et Jeanne Godre, sa femme. Dès 1630,

en effet, le recteur Jean Jamoys avait sollicité de Bonne-Nouvelle

l'érection de cette confrérie (Archives départementales

d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 84 ; 1 , 5 - Pouillé de Rennes). Le maître-autel

de l'église actuelle est érigé au-dessus d'une crypte romane, datée du XIème siècle. Celle-ci abrite un

cercueil en zinc, qui renferme des ossements attribués au IXème siècle.

Les stalles datent du XVIIème siècle. Le retable du maître-autel, oeuvre

de l'architecte Pierre Corbineau, date de

1652. Un autre retable date de la fin du XVIIème siècle. La chapelle sud appelée parfois chapelle de la Bichetière puis de la

Motte, était prohibitive aux seigneurs de la Motte. La chapelle de la Motte est reconstruite en 1754 ;

l'église

Saint-Médard (XV-XVI-XVIIIème siècle). Dédiée à saint Médard, évêque,

l'église de Torcé se compose d'une nef à chevet droit accostée de deux

chapelles formant bras de croix ; elle paraît remonter aux XVème et

XVIème siècles, mais une partie de la nef vient d'être relevée dans le même

style ogival fleuri. La grande fenêtre du chevet a été jadis bouchée par

une sacristie et un grand retable sculpté en 1652 ; mais la porte

principale à l'Ouest est formée par un fort bel arc en accolade et surmontée

d'une riche baie flamboyante. Enfin, les tirants, poinçons et sablières de

la voûte en bois sont curieusement sculptés et présentent plusieurs

personnages et animaux grotesques dans le goût du XVIème siècle. Nous

venons de voir que les prééminences de cette église devaient être jadis

disputées. En 1536, Geffeline de Champaigné, veuve d'Antoine de Cornillé,

seigneur de la Motte et du Plessix de Torcé, fut maintenue, comme tutrice

de ses enfants, dans la possession des prééminences de Torcé. Les

seigneurs de la Motte avaient, en effet, en l'église de Torcé un banc clos

avec accoudoirs et armoiries prohibitives, ainsi qu'une chapelle privée

appelée aussi parfois chapelle de la Bichetière (Supplément à la

généalogie de la maison de Cornulier, 59). C'est là que Charles Geffrard,

seigneur du Plessix de Torcé (décédé en 1762), ordonna qu'on déposât

son coeur « en la chapelle prohibitive dépendant de la Motte ».

Mais dans les deux derniers siècles les prééminences de seigneur

fondateur semblent avoir appartenu au seigneur de la Haye de Torcé. La célèbre

marquise de Sévigné se disait, en effet, dame de Torcé à cause de sa

terre de la Haye, et on lit son nom gravé sur une cloche fondue en 1662 : «

Haulte et puissante dame Marie de Rabutin-Chantal, veuve de hault et

puissant seigneur Henry marquis de Sévigné ». Une autre cloche

bénite en 1748 porte également le nom de Marie-Rose de Larlan de

Rochefort, dame des Nétumières et de la Haye de Torcé, fondatrice de

cette paroisse (Archives paroissiales). En 1682, la confrérie du Rosaire

était érigée à Torcé, car on y réduisit alors le nombre des messes

fondées à cet effet par André Godé et Jeanne Godre, sa femme. Dès 1630,

en effet, le recteur Jean Jamoys avait sollicité de Bonne-Nouvelle

l'érection de cette confrérie (Archives départementales

d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 84 ; 1 , 5 - Pouillé de Rennes). Le maître-autel

de l'église actuelle est érigé au-dessus d'une crypte romane, datée du XIème siècle. Celle-ci abrite un

cercueil en zinc, qui renferme des ossements attribués au IXème siècle.

Les stalles datent du XVIIème siècle. Le retable du maître-autel, oeuvre

de l'architecte Pierre Corbineau, date de

1652. Un autre retable date de la fin du XVIIème siècle. La chapelle sud appelée parfois chapelle de la Bichetière puis de la

Motte, était prohibitive aux seigneurs de la Motte. La chapelle de la Motte est reconstruite en 1754 ;

![]() l'ancienne

chapelle Saint-Roch. Il s'agit d'un édifice insignifiant des siècles

derniers, bâti dans un cimetière à quelque distance de l'église. Les

paroissiens l'érigèrent, dit-on, pendant une épidémie pour obtenir la cessation du fléau ;

l'ancienne

chapelle Saint-Roch. Il s'agit d'un édifice insignifiant des siècles

derniers, bâti dans un cimetière à quelque distance de l'église. Les

paroissiens l'érigèrent, dit-on, pendant une épidémie pour obtenir la cessation du fléau ;

![]() le

château des Tesnières (1857). Les frères Ferdinand

(1808-1880) et Alphonse (1820-1897) de Langle, demeurant tous deux en l'hôtel

de la Mériais à Vitré et très mécontents de l'établissement

sous leurs fenêtres de la ligne de chemin de fer, décident ensemble de

construire dès 1857 un château moderne près de l'antique manoir aux Tesnières.

En août 1857 le devis général est prêt et les travaux démarrent.

L’architecte est Jacques Mellet (1807-1876) qui a aussi construit le Château

de la Bicheptière à Cornillé. La famille de Langle s'installe au cours de

l'été 1867. C'est à cette date qu'est démoli l'ancien manoir des

Tesnières qui s'en trouvait distant de 300 mètre. La famille de Langle

habite ce château jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, puis le château

est inhabité jusqu'en 1976, date à laquelle il est vendu à M et Mme

Carret de Paris restaurent le château. En

2003 John et Siebren Demandt – Boon d'Amsterdam en font l'acquisition

avec comme projet de l'aménager en chambres d'hôtes de luxe ;

le

château des Tesnières (1857). Les frères Ferdinand

(1808-1880) et Alphonse (1820-1897) de Langle, demeurant tous deux en l'hôtel

de la Mériais à Vitré et très mécontents de l'établissement

sous leurs fenêtres de la ligne de chemin de fer, décident ensemble de

construire dès 1857 un château moderne près de l'antique manoir aux Tesnières.

En août 1857 le devis général est prêt et les travaux démarrent.

L’architecte est Jacques Mellet (1807-1876) qui a aussi construit le Château

de la Bicheptière à Cornillé. La famille de Langle s'installe au cours de

l'été 1867. C'est à cette date qu'est démoli l'ancien manoir des

Tesnières qui s'en trouvait distant de 300 mètre. La famille de Langle

habite ce château jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, puis le château

est inhabité jusqu'en 1976, date à laquelle il est vendu à M et Mme

Carret de Paris restaurent le château. En

2003 John et Siebren Demandt – Boon d'Amsterdam en font l'acquisition

avec comme projet de l'aménager en chambres d'hôtes de luxe ;

![]() la

maison (XVIIème siècle), située au n° 2 rue des Douves ;

la

maison (XVIIème siècle), située au n° 2 rue des Douves ;

A signaler aussi :

![]() dans

l'ancien cimetière la chapelle Saint-Roch et une croix octogonale ;

dans

l'ancien cimetière la chapelle Saint-Roch et une croix octogonale ;

![]() on

voyait autrefois près de l'église une grande motte entourée d'un fossé,

vestige de l'ancien manoir de la Motte qui possédait un droit de quintaine

et un droit de haute justice. Le seigneur de la Motte avait droit de

quintaine sur les mariés de la paroisse, et le sieur de la Courgeonnière

lui devait chaque année « une paire de gants avec ornements et

enrichissements ». On y a exhumé des cercueils en calcaire

coquillier. Propriété successive des familles de Torcé (en 1093 et 1200),

Laisné (en 1282 et 1462), la Touchardière et Cornillé (en 1468),

Cornillé (en 1510), Kermenguy, Guéheneuc, Guillaudeu, sieurs de la

Vieuville (en 1600), Frotet (avant 1638), Geffrard (en 1638), de Langle (en

1765) ;

on

voyait autrefois près de l'église une grande motte entourée d'un fossé,

vestige de l'ancien manoir de la Motte qui possédait un droit de quintaine

et un droit de haute justice. Le seigneur de la Motte avait droit de

quintaine sur les mariés de la paroisse, et le sieur de la Courgeonnière

lui devait chaque année « une paire de gants avec ornements et

enrichissements ». On y a exhumé des cercueils en calcaire

coquillier. Propriété successive des familles de Torcé (en 1093 et 1200),

Laisné (en 1282 et 1462), la Touchardière et Cornillé (en 1468),

Cornillé (en 1510), Kermenguy, Guéheneuc, Guillaudeu, sieurs de la

Vieuville (en 1600), Frotet (avant 1638), Geffrard (en 1638), de Langle (en

1765) ;

![]() l'ancien

manoir de la Gâtelerie ;

l'ancien

manoir de la Gâtelerie ;

![]() l'ancien

manoir de la Chevalerie. Il était à la famille Courte en 1789 ;

l'ancien

manoir de la Chevalerie. Il était à la famille Courte en 1789 ;

![]() l'ancien

manoir du Plessis de Torcé. Propriété de la famille Laisné, seigneurs de

la Motte en 1443, et reste entre les mains des seigneurs de la Motte de Torcé jusqu'en 1789 ;

l'ancien

manoir du Plessis de Torcé. Propriété de la famille Laisné, seigneurs de

la Motte en 1443, et reste entre les mains des seigneurs de la Motte de Torcé jusqu'en 1789 ;

![]() l'ancien

manoir de la Colinière ;

l'ancien

manoir de la Colinière ;

![]() l'ancien

manoir du Fresne ;

l'ancien

manoir du Fresne ;

![]() l'ancien

manoir de la Quémière ;

l'ancien

manoir de la Quémière ;

![]() l'ancien

manoir de la Rimbourgère ;

l'ancien

manoir de la Rimbourgère ;

![]() l'ancien

manoir ou château des Tesnières. On y voyait autrefois une chapelle édifiée au

XVIIème siècle. La chapelle des Tesnières fut construite au XVIIème siècle

près de ce manoir par la famille Guillaudeu, qui le possédait alors. La

fille du fondateur, Jeanne-Marie Guillaudeu de la Louvelaye, ayant épousé

Louis-Joseph de Langle et habitant les Tesnières, ce dernier demanda en

1698 permission à l'ordinaire de faire desservir sa chapelle, disant que sa

belle-mère, Mme de la Louvelaye, offrait d'y fonder des messes. Michel

Rideau, recteur de Torcé, dressa à cette occasion un procès-verbal de la

chapelle des Tesnières favorable au dessein des propriétaires (Archives

départementales d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 84 et Pouillé de Rennes). Propriété successive des familles Tesnières (en 1196), le Moyne

(vers 1436). La Haute Tesnière est à la famille le Ludre en 1513, puis

à la famille Malherbe en 1609. La Basse Tesnière est anoblie vers 1436 par

le duc Jean V. La Basse Tesnière est la propriété de la famille Godart ou

Bodart en 1513 et en 1555, puis de la famille Malherbe en 1609. Les deux

édifices sont en 1637 la propriété de la famille Guillaudeu, puis vers

1697 la propriété de la famille de Langle ;

l'ancien

manoir ou château des Tesnières. On y voyait autrefois une chapelle édifiée au

XVIIème siècle. La chapelle des Tesnières fut construite au XVIIème siècle

près de ce manoir par la famille Guillaudeu, qui le possédait alors. La

fille du fondateur, Jeanne-Marie Guillaudeu de la Louvelaye, ayant épousé

Louis-Joseph de Langle et habitant les Tesnières, ce dernier demanda en

1698 permission à l'ordinaire de faire desservir sa chapelle, disant que sa

belle-mère, Mme de la Louvelaye, offrait d'y fonder des messes. Michel

Rideau, recteur de Torcé, dressa à cette occasion un procès-verbal de la

chapelle des Tesnières favorable au dessein des propriétaires (Archives

départementales d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 84 et Pouillé de Rennes). Propriété successive des familles Tesnières (en 1196), le Moyne

(vers 1436). La Haute Tesnière est à la famille le Ludre en 1513, puis

à la famille Malherbe en 1609. La Basse Tesnière est anoblie vers 1436 par

le duc Jean V. La Basse Tesnière est la propriété de la famille Godart ou

Bodart en 1513 et en 1555, puis de la famille Malherbe en 1609. Les deux

édifices sont en 1637 la propriété de la famille Guillaudeu, puis vers

1697 la propriété de la famille de Langle ;

![]() l'ancien

manoir de la Beurrerie ;

l'ancien

manoir de la Beurrerie ;

![]() l'ancien

manoir de la Haye de Torcé. Il possédait autrefois un droit de haute

justice et relevait de la baronnie de Vitré. Propriété successive des

familles Saint-Didier (en 1389 et 1408), du Bouschet (en 1429 et 1558), le

Bascle, seigneurs du Pin (vers 1595), le Pigeon (en 1606), Sévigné (en

1637 et 1680), Hays, barons des Nétumières (en 1724 et 1789) ;

l'ancien

manoir de la Haye de Torcé. Il possédait autrefois un droit de haute

justice et relevait de la baronnie de Vitré. Propriété successive des

familles Saint-Didier (en 1389 et 1408), du Bouschet (en 1429 et 1558), le

Bascle, seigneurs du Pin (vers 1595), le Pigeon (en 1606), Sévigné (en

1637 et 1680), Hays, barons des Nétumières (en 1724 et 1789) ;

![]() l'ancien

manoir du Petit Maimbier ou Mesbier. En 1733, Julien Malescot et Marie

Bouessel, sieur et dame du Mesbier, sachant qu'il y avait eu anciennement

une chapelle près de leur maison du Mesbier, y construisirent un nouveau

sanctuaire avec la permission de l'ordinaire, accordée en janvier 1733. L'édifice,

dédié à Notre-Dame, fut bénit, le 10 novembre 1734, par le recteur

Julien Jamier, et Jean Malescot y fonda quarante messes par an, qu'il dota

de 40 livres de rente (Pouillé de Rennes). Propriété successive des familles de

Maimbier (en 1429 et 1583), Foucher de Brandeau (avant 1622), Lambaré,

sieurs de Laigrière (en 1622), Pannart (vers 1629), Frotin (en 1683) ;

l'ancien

manoir du Petit Maimbier ou Mesbier. En 1733, Julien Malescot et Marie

Bouessel, sieur et dame du Mesbier, sachant qu'il y avait eu anciennement

une chapelle près de leur maison du Mesbier, y construisirent un nouveau

sanctuaire avec la permission de l'ordinaire, accordée en janvier 1733. L'édifice,

dédié à Notre-Dame, fut bénit, le 10 novembre 1734, par le recteur

Julien Jamier, et Jean Malescot y fonda quarante messes par an, qu'il dota

de 40 livres de rente (Pouillé de Rennes). Propriété successive des familles de

Maimbier (en 1429 et 1583), Foucher de Brandeau (avant 1622), Lambaré,

sieurs de Laigrière (en 1622), Pannart (vers 1629), Frotin (en 1683) ;

![]() l'ancien

manoir du Grand Maimbier ou Mesbier. Sa chapelle est reconstruite en 1733.

Il dépendait de la châtellenie de Sauldecourt en Louvigné-de-Bais.

Propriété successive des familles de Maimbier, l'Espinay, Maimbier (au

milieu du XVème siècle), le Roy (en 1513), Goulaine et l'Espinay (en

1536), Picard et Malenoë (en 1553), Malescot (en 1734 et 1773). Il est

confisqué par le duc Jean V en 1431 et donné aux d'Espinay ;

l'ancien

manoir du Grand Maimbier ou Mesbier. Sa chapelle est reconstruite en 1733.

Il dépendait de la châtellenie de Sauldecourt en Louvigné-de-Bais.

Propriété successive des familles de Maimbier, l'Espinay, Maimbier (au

milieu du XVème siècle), le Roy (en 1513), Goulaine et l'Espinay (en

1536), Picard et Malenoë (en 1553), Malescot (en 1734 et 1773). Il est

confisqué par le duc Jean V en 1431 et donné aux d'Espinay ;

![]() l'ancien

manoir du Châtel. Propriété de la famille Bronnes en 1513 ;

l'ancien

manoir du Châtel. Propriété de la famille Bronnes en 1513 ;

![]() l'ancien

manoir de la Racinais ;

l'ancien

manoir de la Racinais ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de TORCE

A la montre de 1541 des feudataires de l'évêché de Rennes sont mentionnés à "Torcé" :

- François Le Heudre : "Françoys Le Heure seigneur de Mauze [Note : Un village de Mausé est cité en Torcé dans le Dictionnaire historique et géographique de Bretagne par Ogée 1843, II, 909, addition] se présente monté et armé en estat d'archer pour il et Jehan de La Corbinaye qu'il dit estre son adjoinct. De laquelle adjonction il a promis fournir [acte]. Et a ledit seigneur de Mauze déclaré son revenu valloir environ soixante trèze livres tournoys, et ainsi l'a vériffié par serment. Et a faict le serment de bien et loyaument servir le Roy et Monseigneur. Et a requis luy estre baillé pour adjoinct Gilles Martin Bigotière [Note : Manoir de la Bigotière, en Retiers, Cf. infra, p. 846 du manuscrit] présent qui déclare tenir quatre vigntz dix livres tournois.

Depuix ledict Le Heudre a fourny de la déclaracion dudict de La Corbinaye et de luy signée qui monte soixante dix livres".

- Christofle Ravenel : "Christofle Ravenel pour luy et Hervé Bodart, Julian Morel et Roberde Ravenel s'est présenté à pied armé d'une brigandyne, sallade et bavière et une javeline de barde en la main. Et dit son revenu noble valloir soixante dix soulz tournois, et celuy dudit Hervé valloir doze livres dix soulz comprins tout le revenu noble que ont lesdictz Julian Morel et Roberde Ravenel. Et requiert luy estre pourveu de adjoinctz. Et a ledict Christofle faict en paroil le serment".

(à compléter)

© Copyright - Tous droits réservés.