|

Bienvenue ! |

LE CHEF DE SAINT-YVES ET SA CONSERVATION |

Retour page d'accueil Retour page "Ville de Tréguier"

Il est, dans certaines églises, des reliques plus ou moins complètement recouvertes, renfermées, et par conséquent cachées aux regards des fidèles. Il semble qu'on veuille surtout éviter le sévère aspect, d'une tête de mort. Cette façon n'est certes pas généralisée.

A Tréguier, le chef de saint Yves est conservé à découvert depuis 1801. Il est simplement retenu sur un coussin de velours au moyen d'un petit nombre de rubans de soie blanche.

Cette disposition a donné le moyen d'apercevoir, à la surface des os, les détails des modifications, et même des altérations, de nature à compromettre la conservation de la précieuse relique, qu'on vient vénérer de toutes les parties de la Bretagne.

En août 1896, M. le docteur Le Bec, chirurgien de l'hôpital Saint-Joseph, à Paris, remarqua certaine altération dûe à un champignon, qui rondait les os friables et menaçait la relique de s'effriter.

Les membres du clergé paroissial observèrent assidûment les portions signalées, et M. l'archiprêtre Le Goff put constater, non sans anxiété, que la menace n'était que trop inquiétante.

Préposé à la conservation de cette importante relique, il fit part de son chagrin à M. François Le Gueut, alors étudiant à la Faculté de médecine de l'Université catholique de Lille. Dès le commencement des vacances, celui-ci, d'accord avec M. le docteur Guézennec, proposa de demander l'avis de M. le docteur Guermonprez, professeur à la même Université catholique.

Les dispositions furent prises, tant à Lille qu'à Tréguier ; et leur exécution

fut fixée au vendredi 20 août 1897.

Le corps de saint Yves fut

solennellement enterré dans l'église cathédrale de Tréguier, en mai 1303.

Dieu a fait éclater sa sainteté par un nombre prodigieux de miracles. Car on compte jusqu'à quatorze personnes qu'il a sauvées des eaux, où elles étaient en danger d'être noyées ; quatorze paralytiques ; six insensés ; trois aveugles et neuf autres malades qu'il a parfaitement guéris ; quatorze morts qu'il a ressuscités, outre trois enfants qui recouvrèrent aussi, par les mérites de ce grand serviteur de Dieu, la vie dont ils avaient été privés dès le sein de leurs mères.

Le pape Clément VI, lequel, étant cardinal, avait déjà fait les informations pour la canonisation. de saint Yves, en fit le décret à Avignon, l'an 1347 : le saint lui étant apparu pour l'exhorter d'achever au plus tôt ce qu'il avait commencé.

Le 29 octobre de cette même année 1347, ses saintes dépouilles ont été levées de terre ; son chef fut mis dans un beau reliquaire ; le reste du corps fut placé dans un tombeau précieux, que le duc Jean V lui fit ériger, ayant fait bâtir une chapelle en son honneur dans la même cathédrale de Tréguier, laquelle fut appelée la chapelle du duc.

Saint Yves, fameux avocat des pauvres, des veuves et des orphelins, naquit en la Bretagne Armorique et au diocèse de Tréguier, l'an 1253, le 17 octobre.

Ses parents étaient nobles, mais ils étaient encore bien plus illustres par leur piété et par les grands exemples qu'ils donnaient à tout le monde.

Son père s'appelait Hélory de Kermartin ; il était seigneur du lieu qui porte ce nom, et qui n'est distant de Lant-Tréguier que d'un kilomètre, et sa mère se nommait ou Azo ou Azou de Kencquis, c'est-à-dire en français du Plessis. Comme cette dame, (étant d'un mérite extraordinaire), apprit par révélation la sainteté future de son fils, elle persuada à son mari de lui donner de bonne heure des précepteurs sages et habiles pour le former en même temps à la piété chrétienne et aux sciences.

Voir, pour le reste, l'excellente Histoire de Saint Yves, patron des gens de justice, (1253-1303), par M. S. Ropartz, avocat. — Brieuc, 1856.

Armes des Seigneurs Hélory de Kermartin : D'or à la croix engreslée de sable, cantonnée de quatre alerions de même, (alerion, petit aiglon, aux ailes étendues, sans bec, ni pieds). Pour devise : A tout dix.

A huit heures du matin, les cloches sonnent ; tous les membres du Conseil de fabrique sont présents. Le clergé de la cathédrale se rend en habit de choeur dans la chapelle de Saint-Yves, et le reliquaire est déposé sur une table placée contre la grille du tombeau de saint Yves, tandis qu'une assistance nombreuse remplit tout le reste de la chapelle et même le choeur.

Avant le commencement de la cérémonie, le Saint-Sacrement avait été transporté du tabernacle habituel à celui du maître-autel.

Au milieu d'un silence solennel, M. l'archiprêtre Le Goff commence par réciter à genoux le Veni creator spiritus.

Lorsque chacun est debout à son rang, il fait connaître quelles sont les personnes étrangères à la ville, et quelles sont les fonctions de chacun pour contribuer à la conservation de la précieuse relique.

M. de la Baronnais, secrétaire du Conseil de fabrique et membre du Conseil municipal de la ville, veut bien prendre les notes nécessaires pour la rédaction des divers actes destinés à constituer les témoignages d'authenticité requis en pareille circonstance.

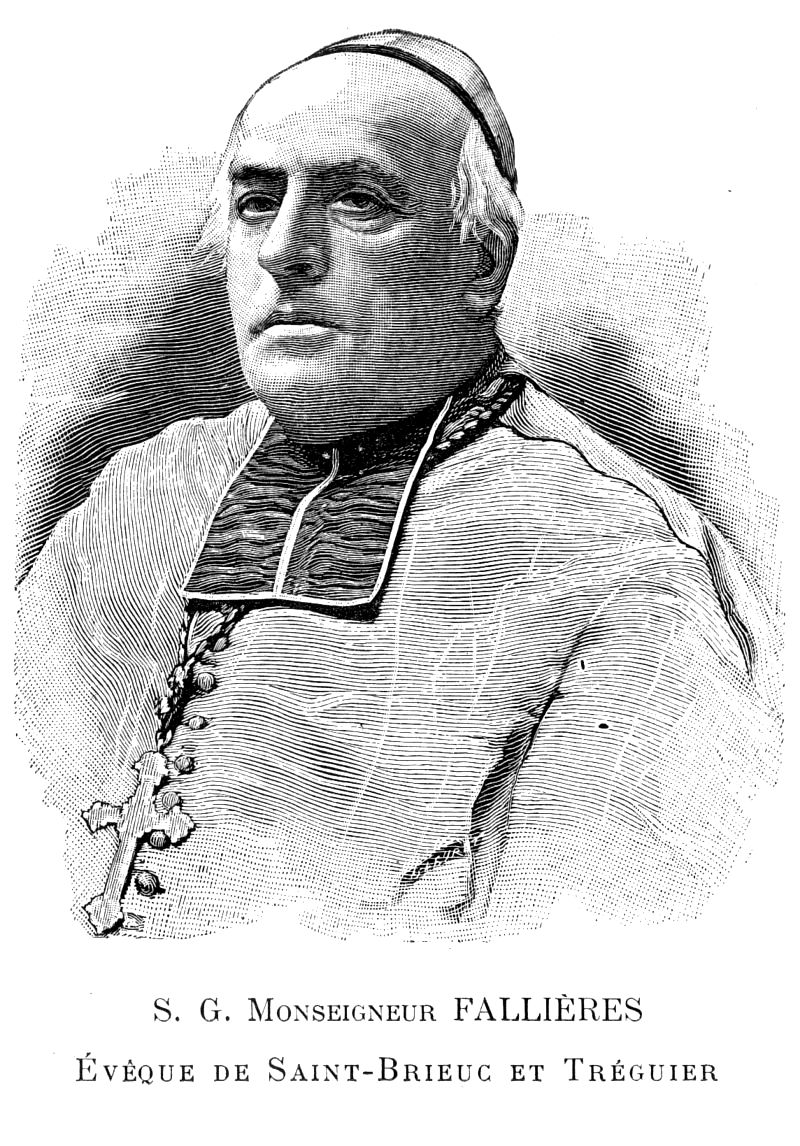

M. l'abbé Jules Gadiou, secrétaire de l'évêché prend possession de sa charge : il est délégué à cet effet par S. G. Mgr Fallières, évêque de Saint-Brieuc et Tréguier.

Il reçoit le reliquaire portant sur une face l'inscription : Sancti Yvonis Confessoris, et sur l'autre face : Anno MDCCCXX, H. L. De Quelen. Trajanop. Archiepiscop. Coadjutor Parisiensis capsam hanc œneam inaurat. in qua sancli Yvonis sacerdotis reliquias collocari fecit devote Domino obtulit.

Il constate la bonne conservation du reliquaire.

Il enlève les écrous qui fixent le couvercle en bronze doré, et retire le paquet des documents d'authenticité encore scellés à la cire rouge avec le cachet de Mgr Augustin David, évêque de Saint-Brieuc en 1874, à la date du 18 mai, dernière ouverture du reliquaire, en présence de M. Ollivier, vicaire général.

Cette ouverture avait été faite pour placer une couronne de vermeil enrichie de pierreries, don spécial de l'évêque et posé de ses mains sur le chef vénéré du saint avocat des pauvres.

Les pièces d'authenticité sont les suivantes :

Nous, Pierre-Joseph-Marie Saint-Priest, Claude Rolland, Charles Riou et Olivier L'Hermit, prêtres desservants de l'Église de Tréguier, étant instruits qu'en 1793, les citoyens Louis Le Creiou, alors maire, Jacques Richard, Jean-Marie Caudan, Yves Lemerdi et Jacques Le Croadec, officiers municipaux, s'étant adjoint le citoyen Testard du But, prêtre, avaient enterré les reliques de saint Yves, saint Tudual et saint Mandé, pour les soustraire à la destruction dont elles étaient menacées par le vandalisme, avons prié les administrateurs de nous faire connaître l'endroit où reposaient les présentes reliques afin de les exposer à la vénération des fidèles : des témoins dudit enterrement, plusieurs étant décédés, les citoyens Louis Le Creiou, Jacques Richard et Jean-Marie Caudan se sont présentés avec les citoyens Jean-Louis-Hyacinthe Perichon, premier adjoint de la municipalité, Guillaume Kano, François Dieuleveult, Jean-Baptiste Le Bonniec, Yves Le Bozec, et plusieurs autres, accompagnés desdits témoins et des maçons Pierre Poulet et Yves Le Gueut, qui avaient fait l'inhumation en 1793 ; nous nous sommes transportés à la porte collatérale à droite du choeur, vis à vis de la chapelle de Saint-Tudual. Après avoir creusé environ deux pieds de profondeur, lesdits maçons ont trouvé deux caisses, une de plomb et une de bois, qu'ils ont reconnues, ainsi que les citoyens Louis Le Creiou, Jacques Richard et Jean-Marie Caudan, être les mêmes qu'ils avaient enterrées en 1793. Nous en avons fait l'ouverture et y avons trouvé le chef de saint Yves, son bras gauche, le bras droit de saint Tudual, et l'os fémoraire de saint Mandé. Après avoir vénéré et encensé les précieux restes des amis de Dieu, nous les avons portés à la sacristie processionnellement, et les avons déposés dans un grand reliquaire de bois doré. Lesquelles démarches et agissements nous avons faits et terminés en l'église de Tréguier, ce jour, vingt-huit avril mil huit cent-un. Le tout en présence des témoins dont les signatures suivent :

Pierre-Joseph-Marie Saint-Priest ; Claude-Marie Rolland, prêtre ; Charles Riou, prêtre ; L'Hermit, prêtre.

Guy Guillou, musicien ; Gousanzout ; Jean-Marie Caudan ; Guillou, fils ; Allain Abgrall ; Yves Le Bars ; Yves Hamon ; Le Provec, assesseur du juge de paix ; Yves de Quément ; Coadic ; P. Le Gorrec ; Rouxel, aîné, assesseur du juge de paix ; Pierre Gigon ; Charles Leperret, tisserand ; Pierre Le Campion, perruquier ; Françoise Adam ; Yves Le Gallou, marchand ; Marie-Louise Leperon ; Yves Balcon, marchand ; Antoine Huet ; Rogard ; Roussel, père ; Pierre Roulet ; Julien Goubert ; François Kerambrun, perruquier ; Jacques Le Laune, instituteur ; J. M. Rouxel ; Charlotte Du Breil de Rays ; Du Breil, veuve de Cillard ; Jeanne-Marie Ridec ; Céleste Du Breil de Rays ; Léon-Jean Le Yaouang ; Julien Herviou ; Anne Le Bideau ; F. Hamon ; Guillaume-Arthur Raolio ; Louis Le Moal ; Le Bronsort-Caudan ; Hélène Le Bronsort ; Victoire Le Bronsort ; Jacques Richard ; Pierre Le Sauve ; Emilie Fleuriot de Langle ; Olimpe de Langle ; Marie-Joseph Trémurec ; Marie-Anne Le Flohic ; Alexis Le Fleur.

Je certifie les signatures ci-dessus et de part véritable ; et foi doit être ajoutée au besoin.

A Tréguier, le 20 floréal an 9 de la République française. LE GUILLOU l'aîné, maire.

Vu en cours de visite, à Tréguier le huit mai mil huit cent vingt-un.

+ MATHIAS, év. de Saint-Brieuc.

Je soussigné, chanoine de l'ancien chapitre de l'église cathédrale de Tréguier, déclare reconnaître la tête que l'on conserve dans cette église et qui m'a été présentée hier, pour être celle de saint Yves, prêtre, qui avant la révolution était renfermée dans un chef d'argent et que j'ai eu plusieurs fois le loisir d'examiner pendant les dix ans que j'ai possédé un canonicat dans ladite église de Tréguier. En foi de quoi j'ai signé le présent certificat pour servir de pièce authentique. A Tréguier, le huit aoust mil huit cent onze. DE LA MOTTEROUGE, Chanoine de Tréguier anciennement, et maintenant de Saint-Brieuc.

Je soussigné, chanoine de l'ancien chapitre de l'église cathédrale de Tréguier, déclare reconnaître les deux os de bras que l'on conserve dans cette église sous le nom de saint Tugdual et qui m'ont été hier présentés, pour être les mêmes qui étaient avant la révolution renfermés dans un bras d'argent et que j'ai eu plusieurs fois le loisir d'examiner pendant les dix ans que j'ai possédé un canonicat dans ladite église de Tréguier, lesquels os étaient regardés comme étant ceux du saint patron, et évêque de Tréguier, et en conséquence, exposés à la vénération des fidèles. En foi de quoi, j'ai signé le présent certificat pour servir de pièce authentique. A Tréguier, ce huit aoust mil huit cent onze. DE LA MOTTEROUGE, Chanoine de Tréguier anciennement, et actuellement chanoine honoraire de Saint-Brieuc.

Je soussigné, curé de la paroisse de Tréguier et vicaire général de Mgr Mathias Le Groing de la Romagère, évêque de Saint-Brieuc, certifie et atteste que les reliques enfermées dans le grand reliquaire de bronze doré et qui portent cette inscription : Sancti Yvonis, proviennent du corps de saint Yves, prêtre, lesquelles reliques étaient conservées par le chapitre de la cathédrale de Tréguier jusqu'à l'époque de la Révolution. A cette époque, ces saintes reliques furent cachées en terre et ensuite reconnues et relevées du lieu où elles élaientl, le vingt-huit avril mil huit cent un, par Mr Garat de Saint-Priest, alors grand vicaire du diocèse de Tréguier, accompagné de plusieurs prêtres, du nombre desquels j'étais moi-même. Elles furent placées dans un reliquaire de bois doré, ainsi qu'il conste par procès-verbal, dont l'original se trouve joint au chef de Saint-Yves. Elles ont été reconnues par Mgr l'évêque de Saint-Brieuc, dans sa visite épiscopale, le 25 août 1809, et le reliquaire qui les renferme a été revêtu de son sceau. C'est de ce reliquaire qu'elles ont été extraites le 24 novembre 1820, pour être placées ce même jour dans le grand reliquaire de bronze doré où elles sont maintenant. Ainsi toute confiance doit être accordée à leur authenticité, quoique les titres originaux aient été consumés pendant leur séjour dans la terre. Ce placement s'est fait en présence de MM. les vicaire, cette paroisse, qui signent avec moi. A Tréguier, le 21 novembre 1820. RIOU, vicaire général, curé de Tréguier. J. M. ROBIN, prêtre, vicaire de Tréguier. J. LESCOP, prêtre, vicaire de Tréguier. Vidimus die octava Maii, anno millesimo octingentesimo, vigesimo primo. + MATHIAS, ep. Briocensis.

Je soussigné, vicaire général de Mgr Mathias Le Groing de la Romagère, évêque de Saint-Brieuc, certifie et atteste que le chef renfermé dans le grand reliquaire de bronze doré, où devra aussi se trouver le présent certificat, est le chef de saint Yves, prêtre, mort le 19 mai 1303, lequel chef ayant été toujours conservé dans l'église de Tréguier, y fut caché en 1793 pour le soustraire à la profanation et exhumé et reconnu en ma présence, le 28 avril 1801, par l'autorité ecclésiastique compétente. C'est du reliquaire où il fut placé alors, que je le place dans le grand reliquaire de bronze doré destiné à conserver désormais cette précieuse relique. Ce placement se fait le 24 novembre 1820, en présence des vicaires de cette paroisse, qui signent avec moi et j'appose à cet écrit le sceau de Mgr Mathias Le Groing de la Romagère, évêque de Saint-Brieuc. Ledit reliquaire sera également muni du sceau dudit Seigneur Evêque. RIOU, vie. gén., curé de Tréguier. J. M. ROBIN, prêtre, vicaire de Tréguier. J. LESCOP, prêtre, vicaire de Tréguier, vicaire de Tréguier. Vidimus die 8 Maii, anno 1821. + MATHIAS.

Je soussigné, curé de la paroisse de Tréguier, et vicaire général de Mgr Mathias

Le Groing de la Romagère, évêque de Saint-Brieuc, certifie et atteste que les

reliques renfermées dans le reliquaire de bronze doré, sont deux os du bras

droit de saint Tugdnal, évêque, Patron de la ville de Tréguier, lesquelles

reliques portent cette inscription : Sancti Tugdualdi ; ces précieux restes

étaient renfermés dans un bras d'argent, par le chapitre de cette cathédrale,

jusqu'à l'époque de la Révolution, ce qui est attesté par le certificat ci-joint

de Mr l'abbé de la Motterouge, ancien chanoine de Tréguier. — A cette époque,

ces saintes reliques furent cachées en terre et ensuite reconnues et relevées du

lieu où elles étaient, le vingt-huit avril mil huit cent un, par M. Garal de

Priest, alors grand vicaire du diocèse de Tréguier, accompagné de plusieurs

prêtres du nombre desquels j'étais moi-même ; elles furent placées dans un

reliquaire de bois doré, ainsi qu'il conste par procès-verbal dont l'original se

trouve joint au chef de saint Yves ; elles ont été reconnues par Mgr l'évêque de

Saint-Brieuc, dans sa visite pastorale, le 25 août 1809 ; et le reliquaire qui

les renfermait a été revêtu de son sceau. C'est de ce reliquaire qu'elles ont

été extraites, pour être placées dans celui où elles sont maintenant. Ainsi

toute confiance doit être accordée à leur authenticité, quoique les titres

originaux aient été consumés pendant leur séjour dans la terre.

Ce placement

s'est fait en présence de MM. les vicaires de cette paroisse, qui ont signé avec

moi. A Tréguier, le 24 novembre 1820. RIOU, vicaire général et curé de

Tréguier. J. M. ROBIN, prêtre, vicaire de Tréguier. J. LESCOP, prêtre,vicaire de

Tréguier. Vidimus die 8 Maii, anno 1821. + MATHIAS.

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces, M. l'abbé Jules Gadiou fait constater l'intégrité des sceaux et des cordons de soie rouge qui les fixent au-dessus du second couvercle, c'est-à-dire de la voûte intérieure de la châsse. Cette constatation est faite publiquement par un grand nombre de personnes présentes, notamment par :

MM. Jules Gadiou, secrétaire de l'évêché, délégué

de Mgr Fallières ;

Le chanoine Le Goff, vicaire général honoraire,

curé-archiprêtre de la cathédrale de Tréguier ;

Le chanoine Duchêne,

supérieur du petit Séminaire de Tréguier ;

L'abbé Bouëtté, Joseph, vicaire

de la Cathédrale ;

L'abbé Uro, aumônier de la Communauté des filles de la Croix ;

Coadic, chapelain-coadjuteur des Dames Augustines ;

Le docteur Guermonprez,

professeur à l'Université catholique de Lille, membre correspondant de la

Société de chirurgie de Paris ;

Auguste Le Goaster, président du Conseil de

fabrique ;

J. P. de Dieuleveult, membre du Conseil de fabrique ; Alexandre Le

Mouhaër , membre du Conseil de fabrique ;

Henry de la Baronnais , membre

du Conseil de fabrique ;

Le docteur Guézennec, médecin en la ville de

Tréguier ;

François Le Gueut, président de l'Association celtique des

étudiants de l'Université catholique de Lille, interne à la maison de secours

pour les blessés de l'industrie de Lille.

Le fait de l'intégrité des sceaux et cordons étant bien acquis et incontesté, M. l'abbé J. Gadiou se place de façon à être vu de toute l'assemblée ; il sectionne successivement les quatre cordons ; puis il retire lui-même les saintes reliques avec le coussin de velours rouge sur lequel elles sont fixées ; enfin il explique à haute voix pour quel motif il les confie à M. le docteur Guermonprez et à ses assistants.

Celui-ci recueille immédiatement une petite parcelle des moisissures d'un blanc grisâtre, qui sont accumulées sur tout le pourtour de l'écaille du temporal du côté gauche [Note : Cette altération s'explique par l'humidité de la cathédrale de Tréguier. Par le grand portail, il y a quatorze marches à descendre, de la rue à l'intérieur de la cathédrale. — Il y a six marches à descendre du "Salon de Saint-Yves" à l'intérieur de la sacristie].

Sans s'éloigner, il les examine au microscope ; puis ses deux collaborateurs font successivement la même constatation. — Il demande publiquement s'il se trouve dans l'assemblée quelque personne compétente, soit au point de vue médical, soit au point de vue biologique, afin de provoquer éventuellement une appréciation technique supplémentaire. — Personne n'ayant répondu, M. Guermonprez, d'accord avec ses deux assistants, s'explique à haute voix.

Il commence par remercier M. le curé-archiprêtre de l'honneur qu'il fait à la Faculté catholique et libre de médecine de Lille, en appelant un de ses membres à contribuer à la conservation de la très-précieuse relique, qu'est le chef de Saint Yves.

Puis il rend compte à M. l'archiprêtre et à M. le délégué de Mgr Fallières du détail des constatations techniques qui concordent pour les trois témoins.

La matière blanchâtre, que chacun a pu voir surajoutée en notable quantité sur le pourtour de l'écaille du temporal gauche, présente au microscope les caractères certains d'une moisissure, dont plusieurs portions sont encombrées de poussières. L'instrument grossissant ne suffit pas pour préciser tous les détails de la moisissure, mais il suffit parfaitement pour montrer un grand nombre de stipes ou pédicules relativement longs et minces. On voit avec certitude que chacun d'eux se termine par un réceptacle sphérique, lequel renferme les spores, c'est-à-dire les germes qui propagent le parasite. Le microscope suffit pour permettre de constater surtout le mycélium sous la forme d'une multitude de filaments très ténus qui pénètrent jusque dans l'intimité du tissu osseux, vivent aux dépens de celui-ci, absorbent et détruisent une partie de la substance de l'os et aboutiraient à rendre tout le reste friable, s'il n'y était pourvu par des soins appropriés.

Il est donc certain qu'il s'agit bien d'un champignon et que, pour en détruire les éléments de repullulation, il convient d'agir, non seulement sur la surface de l'os, mais aussi jusque dans la profondeur, dans l'intimité de son tissu dur.

Pour ces motifs, M. Guermonprez, propose une série de soins, que l'autorité ecclésiastique accepte sans discussion et sans autres explications que les motifs donnés par les auteurs de la proposition.

Il y est procédé séance tenante.

Sur la table principale, toujours placée en vue de toute l'assistance, un simple vase de

verre, (cloche de jardin ou cloche à concombre), est installé sur un petit

support de bois improvisé recouvert d'une laine blanche avec un semis d'hermine

de Bretagne ; le reste de la table est recouverte à droite par un drapeau papal,

à gauche par un drapeau français. Une pièce de gaze antiseptique est

disposée transversalement en descendant jusqu'au fond du vase. C'est

sur cette portion que le chef de saint Yves est placé, comme au centre

d'une sorte de long linceul, dont les extrémités sont aisément

accessibles à droite et à gauche, de façon à permettre les immersions

successives en vue de tous les témoins. Peux personnes placées aux deux

extrémités du linceul descendent et relèvent ensemble la relique

précieuse, qui est, de la sorte, tour à tour égouttée et immergée autant de fois

qu'il est nécessaire.

La première immersion est pratiquée dans un mélange à parties égales d'eau commune et d'alcool éthylique à 95°; elle a une durée de deux heures : elle est rendue rapidement efficace par la multiplicité des soins renouvelés de l'immersion.

Pendant ce temps, M. l'abbé J. Gadiou donne publiquement une lecture complète de chacun des documents qu'il vient de retirer du reliquaire et qui établissent l'authenticité de toutes les reliques.

En même temps, et par crainte d'un ensemencement dû au voisinage, les autres reliques conservées dans le même reliquaire sont placées dans le même bain, après vérification des inscriptions fixées sur chacune et surtout de la désignation des os énumérés par les témoignages antérieurs.

Ainsi sont placés dans le même bain :

1° Le chef de saint Yves, prêtre ;

2° La moitié

supérieure du tibia gauche du même saint ;

3° Un fragment volumineux de la

diaphyse d'un autre os du même saint : c'est la diaphyse de l'humérus ;

4°

L'humérus droit de saint Tugdual, premier évêque de Tréguier ; de cet os il a

été enlevé une portion de la tête, qu'on peut évaluer à un sixième ou à un

septième et aussi une très petite portion de la trochlée ;

5° Le radius

gauche de saint Tugdual, dont il a été enlevé environ un tiers de l'extrémité

inférieure selon le sens longitudinal et aux dépens du bord externe.

Pendant le temps resté disponible, après les constatations, l'assemblée chante successivement, en l'honneur de saint Yves, des cantiques en latin, en français et en breton, — sans fatiguer son attention, ni sa curieuse sollicitude pour tous les détails, dont elle est témoin et dont aucun ne lui a passé inaperçu.

Peu à peu les reliques sont débarrassées d'une partie de cette coloration brunâtre, qui est dûe au long espace de temps écoulé depuis les exhumations et aussi aux poussières qui ont pénétré par les interstices perméables entre les diverses parties du reliquaire.

La première immersion étant terminée après avoir été prolongée pendant deux heures, le liquide est publiquement décanté ; quelques bribes des reliques sont recueillies avec soin au fond du vase, tandis que le reste du liquide est abandonné.

Une seconde immersion suit immédiatement la première. Elle est faite dans une dissolution de 60 gr. de sublime corrrosif dans huit litres d'alcool à 95°. Il y est ajouté 500 gr. d'essence d'eucalyptus ; 500 gr. d'essence de lavande, 500 gr. d'essence de thym et 500 gr. d'essence de Wintergreen. — L'immersion est prolongée pendant plus de trois heures. — Les contacts sont renouvelés un grand nombre de fois, en relevant et en redescendant successivement la gaze antiseptique servant de linceul, ainsi qu'il fait pour le premier bain.

Pendant ce temps, les empreintes de cire à cacheter, trouvées au nombre de 5 ou 6 sur le synciput s'éliminent peu à peu par suite de leur dissolution dans l'alcool à 95° ; elles avaient été placées jadis conformément aux usages primitifs. Leur élimination est achevée par quelques frottements au moyen du linceul lui-même.

Une autre constatation est faite simultanément. Un des conservateurs d'autrefois a craint vraisemblablement qu'une portion de la relique se perdit, puisque la portion écailleuse du temporal gauche devenait distante d'avec la portion correspondante du pariétal et d'avec la grande aile du sphénoïde. La menace a dû lui sembler plus particulièrement inquiétante pour un os woormien, long de 12 millimètres, large de 6 et situé entre les sutures parieto-temporales et sphéno-temporales du côté gauche.

Un autre os woormien se trouve dans la portion symétrique du côté droit avec une configuration un peu curviligne, une longueur de 25 millimètres, une largeur de 4 à 6 millimètres. Cet os woormien du côté droit n'a aucune tendance à se détacher.

Une exploration attentive de tout le pourtour de l'os temporal gauche démontre que la crainte de ce conservateur était mal fondée. En effet, l'os temporal est encore très solidement fixé dans toute sa portion pétreuse, tant en avant, qu'en arrière du rocher.

Cependant, le conservateur de cette époque a introduit, dans la suture disjointe, — entre l'écaille du temporal et la portion correspondante de la grande aile du sphénoïde et du bord inféro-externe du pariétal, — une matière devenue opaline, et qui présente les caractères d'une solution aqueuse de gomme arabique devenue sèche.

C'est sur ce substratum, que s'est malheureusement développée en plus grande quantité la moisissure, dont il s'agit.

Ce développement est devenu important en raison de l'humidité de la muraille adjacente, - laquelle est en contrebas d'un jardin peu étendu et complètement enclos par des constructions élevées. Ce développement a été d'ailleurs favorisé par l'obscurité, que produisent, pendant une grande partie de l'année, les longs rideaux, qui drapent et recouvrent habituellement le magnifique meuble en bois sculpté qui est déjà fermé par une double porte pleine en châtaignier. On peut d'ailleurs se rendre compte des conditions spéciales de ce mode de conservation, si on observe que les moisissures existent également sur la planche de bois blanc, qui sert de support direct au reliquaire dans ce magnifique meuble en châtaignier sculpté.

Quoiqu'il en soit, les débris de la solution séchée de gomme arabique sont enlevés peu à peu vers la fin du temps de la macération, soit à l'aide de l'ongle, soit au moyen d'un instrument mousse. Les quelques vestiges, qui en sont laissés, adhèrent si fortement, qu'il faudrait risquer d'ébrécher la précieuse relique pour parvenir à en éliminer davantage.

L'exploration méthodique de tout le reste de la surface amène à remarquer deux autres taches blanchâtres ; l'une est située sur l'os unguis du côté droit et sur la portion la plus voisine du maxillaire supérieur, sur la branche montante de cet os et sur sa face antérieure, au-dessous du trou sous-orbitaire ; l'autre se trouve sur la portion antérieure et gauche du sphénoïde et sur la portion orbitaire de la grande aile gauche de ce même os. Ces deux taches blanchâtres ont des bords diffus et festonnés ; elles ne paraissent pas déterminées par la propagation de la moisissure. Le tissu sous-jacent, bien que spongieux, présente encore une consistance dure ; il y a donc lieu d'espérer que l'immersion dans les liquides successifs et l'enduit ultérieur suffiront pour assurer la conservation de ces portions de la précieuse relique.

Ce qui est actuellement perdu, — c'est la totalité de l'ethmoïde, — tout le vomer, — les deux cornets inférieurs, — les deux os palatins, — une portion de la voûte palatine antérieure, c'est-à-dire maxillaire, — la portion postérieure de l'arcade dentaire supérieure de chaque côté, — la presque totalité du pourtour du sinus maxillaire gauche, — une portion presque aussi importante de la paroi du sinus maxillaire droit. — Enfin la perte la plus importante est celle de l'apophyse, basilaire de l'occipital et de toute la portion antérieure de cet os, y compris ses deux surfaces d'articulation occipito-atloïdienne : il ne reste que la partie écailleuse de cet os et le tiers postérieur du pourtour du trou occipital. — Est également perdue l'apophyse styloïde du temporal gauche. — Du maxillaire inférieur gauche, est perdue la portion articulaire gauche et la moitié environ de la branche montante du côté droit.

L'exploration des sutures crâniennes, de la configuration des mâchoires et de ce qui reste des dents et des alvéoles, deshabités permet d'apprécier que tous les caractères concordent avec l'âge de cinquante ans, tel que le relatent les documents historiques [Note : Sa faiblesse extrême ne l'empêcha pas, la veille et le jour de l'Ascension de Notre Seigneur, de faire des exhortations à son peuple et de célébrer la sainte messe, soutenu d'un côté par l'abbé de Beauport, et de l'autre par Alain, archidiacre de Tréguier. Il voulut aussi entendre encore une fois les confessions de ceux qui lui demandèrent cette grâce ; ensuite il se mit au lit sur sa claie avec ses habits ordinaires, sans vouloir rien relâcher de ses rigueurs et de ses pénitences, disant pour excuse à ceux qui le pressaient de prendre quelque soulagement, qu'il était bien dans cette situation et qu'il ne méritait pas d'être autrement. Le samedi 18 mai, il se fit administrer les derniers sacrements de l'Eucharistie et de l'Extrême-Onction ; et, après les avoir reçus avec une parfaite connaissance, il perdit la parole, et passa toute la nuit avec un visage gai ; ce qui faisait assez paraître la joie qu'il avait en son coeur, de se voir si près d'aller en la maison du Seigneur ; enfin, il rendit sa belle âme à Dieu, le 19 du même mois, dans l'octave de l'Ascension, l'an 1303, âgé seulement de cinquante ans. Les pauvres, les veuves, les orphelins et les autres malheureux le regrettèrent comme leur père nourricier, leur avocat et leur consolateur].

Pendant que cette description était dictée en public, MM. Guermonprez, Guézennec et Le Gueut, ont observé une particularité anatomique importante.

Pour éviter toute illusion, ils l'ont observée à découvert, sans précipitation. Chacun d'eux l'a examinée isolément et à loisir, en prenant soin de comparer attentivement entre elles les deux portions latérales du crâne et de renouveler cette comparaison à plusieurs reprises. Chacun s'est efforcé de ne pas influencer les deux autres dans l'expression de son témoignage. Dans ces conditions, ils ont observé que les deux régions temporo-sphénoïdales ne sont pas exactement symétriques : celle du côté gauche est un peu plus volumineuse que la congénère. La différence n'est pas localisée, étroite, saillante, comme le serait celle qu'aurait déterminé une tumeur de la région ; elle est étendue, assez amplement répartie, sans rien diminuer de la régulière harmonie de cette région ; elle est appréciable indépendamment de la disjonction de la suture de l'écaille du temporal gauche. Pour en juger, il convient de procéder par comparaison et dans les conditions nécessaires pour bien juger des portions symétriques : ainsi chacun a, tour à tour, constaté que la différence entre les deux côtés est très nettement appréciable ; c'est la région temporo-sphénoïdale gauche qui est la plus volumineuse. Or cette portion du crâne est précisément celle qui est en rapport avec la région du cerveau, qui est à l'intersection de la scissure de Sylvius et du sillon de Rolando, au niveau du lobule de l'insula et de la portion inférieure de la troisième circonvolution frontale gauche, c'est-à-dire dans la région précise, où sont localisés les organes centraux de la grande fonction, — l'une des prérogatives de l'espèce humaine — la grande fonction du langage articulé.

L'importance prépondérante de cette portion spéciale du crâne de saint Yves est un fait anatomique, qui concorde avec le témoignage de l'histoire, témoignage qui relate pour saint Yves une éloquence véritable, soutenue et puissante.

Ce n'est pas sans une réelle émotion, que les trois témoins, de compétence technique, ont examiné cette particularité anatomique sur le crâne du saint, qui est, de par la tradition catholique, le patron des hommes, qui ont pour fonction de mettre leur parole au service du droit, de la vérité et de la justice.

Le choix très ancien de ce patronage se trouve ainsi justifié par un fait anatomique, dont l'importance scientifique date de moins de cinquante ans. Des faits ainsi constatés, les trois témoins ont rendu, par écrit signé, une témoignage libre, public et fidèle.

Lorsque la seconde immersion fut achevée, elle avait duré plus de trois heures.

Un dernier soin fut alors donné, non plus à toutes les reliques, mais au chef de saint Yves seulement. Toutes les surfaces, intérieures et extérieures furent exactement recouvertes de deux enduits successifs au moyen de pinceaux d'aquarellistes. La première matière employée fut une solution saturée de myrrhe en larmes de premier choix dans l'alcool à 95° centésimaux ; la seconde matière fut une solution également saturée de la même myrrhe dans l'éther sulfurique.

Pendant tout ce temps, d'autres personnes prenaient soin de détruire tous les germes de moisissures, qui auraient pu être disséminés dans l'intérieur du reliquaire.

La couronne de vermeil fut complètement immergée dans l'alcool pur. Tous les cordons de soie furent remplacés. Toutes les portions de velours furent badigeonnées à l'alcool jusque dans les moindres recoins. Cette dernière précaution fut la cause d'un retard, d'ailleurs sans importance, dans l'application des sceaux de l'autorité épiscopale.

Cet incident fut mis à profit pour faire servir la photographie à contribuer, pour sa part toute moderne, à témoigner dans l'avenir de l'authenticité de la relique, qui constitue le principal trésor de la cathédrale de Tréguier.

Dès que toutes les dispositions furent prises, les cinq reliques furent placées, comme autrefois, sur le même coussin de velours rouge ; elles y furent fixées. au moyen de cordons de soie blanche.

Et M. l'abbé J. Gadiou plaça respectueusement ces restes vénérables dans le même reliquaire, en présence de M. le chanoine Le Goff, vicaire général honoraire, cure-archiprêtre de la cathédrale de Tréguier, d'un nombreux clergé et d'une foule de pieux fidèles, qui remplissaient littéralement la chapelle de saint Yves et ses abords.

Sur ces entrefaites, les portions des deux suaires, qui avaient servi aux deux immersions successives, étaient recueillies et partagées entre les témoins. Les cordons de soie étaient demandés et distribués de la même façon ; et les liquides, désormais écartés, étaient peu à peu puisés à la dérobée, au moyen de petits flacons, dont plusieurs étaient allés se munir en ville. Tous les objets qui avaient eu un contact quelconque avec le chef vénéré de Saint-Yves étaient. pieusement recueillis et conservés par chacun des assistants.

A ce moment commencèrent à être présentés de nombreux objets de piété, crucifix, chapelets et médailles. Chacun présentait tout ce qu'il portait sur soi ; d'autres s'empressaient de courir au logis et d'en rapporter quelque pieux souvenir de famille. Plusieurs firent de même pour des malades qui gardaient la chambre. On vit même un cycliste, qui, probablement privé de tout objet de piété sur lui, demanda la permission de toucher la chasse encore ouverte du Grand Saint de la Bretagne ; il y porta la main droite avec l'attitude d'une vénération sincère, comme s'il emportait une bénédiction du prêtre tant invoqué, qui est, sans doute, son patron à quelque titre.

Cet empressement de personnes de tout âge, de tout sexe, de tout rang, de toute condition, ne perdit jamais le caractère grave de tout acte religieux ; il n'y eut pas un instant de tumulte. C'est ainsi que, par deux fois, il fut donné lecture publique du procès-verbal dressé par M. l'abbé Jules Gadiou, pour être joint aux titres plus anciens et déposé, comme eux, dans le reliquaire. Ce procès-verbal, revêtu du sceau de S. G. Monseigneur Pierre-Marie Fallières, évêque de Saint-Brieuc et Tréguier, fut signé, non seulement par les personnes énumérées dans l'acte, mais aussi par plus de cent autres personnes présentes.

Un second exemplaire du même procès-verbal fut signé pour être conservé dans les archives de la paroisse.

Lorsque tout fut achevé, M. l'archiprêtre fit sonner les cinq belles cloches du carillon de la cathédrale ; et un salut solennel fut précédé de la procession dans l'intérieur de la nef et de l'abside. Chacun s'inclinait avec un respect mêlé de satisfaction, lorsque passait cette relique si précieuse, et qui a déjà reçu tant d'hommages des juges, des avocats, des Bretons et même des catholiques de toute nation.

La bénédiction du Saint-Sacrement termina dignement cette belle et heureuse journée.

Immédiatement après la cérémonie, le reliquaire fut placé sous scellés par les soins de M. l'abbé Jules Gadiou dans le meuble approprié de la sacristie.

Le samedi, 21 août, dès le matin, les témoins constatèrent successivement l'intégrité des scellés ; le reliquaire fut retiré du meuble, puis transporté dans le cloître de la cathédrale pour y être photographié dans de bonnes conditions de lumière et malgré une pluie discontinuée.

Enfin, et toujours en présence des mêmes témoins, les précieuses reliques furent réintégrées dans le même reliquaire en forme de châsse. La couronne de vermeil fut fixée sur le chef vénéré de saint Yves et le dôme fut replacé, après que l'on eut constaté que le revêtement de velours rouge, malencontreusement décollé la veille par le badigeonnage d'alcool, était désormais régulièrement fixé. — C'est sur ce dôme que furent réappliqués les sceaux épiscopaux destinés à fixer les cordons de soie, qui assurent l'authencité des précieuses reliques. Le couvercle en bronze doré fut vissé au-dessus de la série, également scellée, des documents originaux , régulièrement signés et vérifiés.

Ainsi furent rigoureusement observées les règles si sages de l'Eglise romaine, qui confient au clergé et aux fidèles de Tréguier la garde des reliques précieuses de saint Tugdual et de saint Yves, mais qui en réservent la reconnaissance d'authenticité à l'autorité épiscopale de Saint-Brieuc et Tréguier.

© Copyright - Tous droits réservés.