|

Bienvenue chez les Tresbourgeois |

TRESBOEUF OU TRESBŒUF |

Retour page d'accueil Retour Canton du Sel-de-Bretagne

La commune

de Tresboeuf ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de TRESBOEUF

La paroisse de Tresboeuf encore appelée Tresbo ou Tresbou est donnée à l'abbaye Saint-Melaine de Rennes avant 1152 (Pouillé de Rennes). Celle-ci y fonde alors un prieuré. Ces moines sont confirmés dans la possession de l'église de Tresboeuf, "ecclesiam de Tresbou", successivement en 1152 et 1170 par les évêques de Rennes Alain Ier et Etienne de Fougères, en 1158 par Josse, archevêque de Tours, en 1185 par le Souverain Pontife Luce III, et en 1213 par le Chapitre de Rennes (Cartulaire Sancti Melanii).

En 1218, Raoul, archidiacre de Rennes, fait connaître un accord conclu entre le prieur de Tresboeuf, "priorem de Tresbou", et un seigneur voisin nommé Alain Giffart. Certains historiens croyent que ce Giffart est seigneur de la Roche-Giffart, en Saint-Sulpice-des-Landes, mais il est probable qu'il possédait en même temps le manoir seigneurial de la Roche de Verrion, en Tresboeuf. Quoiqu'il en soit, le prieur de Tresboeuf est maintenu par l'acte en question dans la possession des fiefs, moulins et terres sis à La Bosse, à Bodeir et à Lencheloère, "dominica et molendina et proedia in campo de la Boce et in camp Bodeir et Lencheloere", et dans la jouissance des dîmes et d'une juridiction seigneuriale. Alain Giffart règle seulement avec le prieur de Tresboeuf quelques points en litige relatifs à l'exercice de cette juridiction (Cartulaire Sancti Melanii). En 1240, il est fait mention du bourg et de la paroisse de Tresboeuf, "burgum et parrochia de Tresbou", dans l'acte par lequel Geoffroy de Pouancé, seigneur de la Guerche, dote sa fille Thomasse en la mariant à André, baron de Vitré. Le premier de ces seigneurs y a alors quelques rentes (Dom Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, I, 917).i

Les biens que possédait l'abbaye Saint-Melaine à Tresboeuf sont ensuite réunis au prieuré ou monastère de la Trinité de Beauchesne. Ce monastère appartient en 1678 à l'aumônier de Louis XIV. Le prieur de Beauchesne jouit d'un droit de haute justice et relève directement du roi.

Lorsque les Bénédictins cessent d'abord de desservir eux-mêmes la paroisse de Tresboeuf, puis d'habiter le prieuré de Beauchesne, ils chargent un chapelain de dire les messes qu'ils devaient en l'église de Tresboeuf et en la chapelle de Beauchesne. Ce chapelain séculier est, en 1653, Jean Deshayes, prêtre de Cornuz, et en 1730 Sébastien Le Roux, recteur de cette dernière paroisse. A noter que l'abbé de Saint-Melaine se charge de présenter à l'évêque de Rennes, pour la cure de Tresboeuf, Jacques Bodin en 1529, Georges Escouflard en 1595, Georges Arondel en 1634, etc... Parmi les autres recteurs de de Tresboeuf, notons Etienne Le Lardeux, issu des seigneurs de la Gastière au Sel (en 1668) et André Brenier, qui fait en 1698 enregistrer ses armoiries "d'argent à une fasce d'azur accompagnée de six merlettes de gueules, trois en chef et trois en pointe". D'après un Rôle ms. diocésain de 1646, le recteur de Tresboeuf possède à cette époque un revenu d'environ 500 livres. A signaler que Jean Paischoux, pourvu de la cure de Tresboeuf en 1768, déclare que le revenu de ce bénéfice est un des plus modiques et équivaut à celui d'une simple portion congrue (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 4 H, 16).

Au XVIIème siècle, les seigneurs supérieurs de Tresboeuf sont Louis de Bourbon, prince de Condé, et François de Lahideuc, marquis de Brie, le seigneur de La Rivière ou Rivière-Garmeaux ou Rivière-Tresboeuf. La paroisse de Tresboeuf dépendait autrefois de l'ancien évêché de Rennes.

Le 4 mars 1743, René Augustin Patier, recteur de Tresboeuf, et le 28 décembre suivant demoiselle Yvonne Lunel, font des donations pour établir dans le bourg de Tresboeuf un bureau de charité et deux ou trois pieuses filles s'occupant de visiter et de soigner les pauvres malades, et leur fournissant gratuitement "bouillons et remèdes". L'évêque de Rennes, Mgr Henri des Nos, approuve ce projet et règle cette institution charitable le 23 avril 1766. Mais vers 1774 l'ordonnance épiscopale n'a pas reçu d'exécution, et le revenu seul de la fondation de Mlle Lunel, consistant en 100 livres de rente, toutes charges déduites, est employé en distribution faites aux pauvres.

On rencontre les appellations suivantes : Ecclesia de Tresbo (en 1158), Tresbou (en 1170), Trebou (en 1185), Treboyum (en 1516).

Note 1 : En 1741, René Patier, recteur de Tresboeuf, et en 1743 demoiselle Yvonne Lunel, firent des donations pour établir un Bureau de charité et deux ou trois pieuses filles pour visiter les pauvres malades. En 1774, ce Bureau jouissait de 100 livres de rente ; on se proposait alors d'y faire venir deux ou trois Filles de la Charité, auxquelles on comptait donner 150 livres pour vivre.

Note 2 : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse de Tresboeuf : André N... (décédé vers 1529). Jacques Bodin (il fut présenté en 1529 par l'abbé de Saint-Melaine). Pierre Boucherye (décédé vers 1595). Georges Escouflard (présenté par l'abbé de Saint-Melaine le 22 juin 1595, il fut pourvu le lendemain). Philippe Meslé (décédé vers 1634). Georges Arondel (il fut présenté le 20 septembre 1634 ; il résigna en faveur de Bertrand Arondel en 1638, de Pierre Chevy en 1639, et de Guillaume Pezdron en 1642. Nous ignorons quel fut l'effet de ces multiples résignations. Le dernier résignataire était chanoine de Saint-Guillaume, à Saint-Brieuc, et promettait à Georges Arondel 200 livres de pension). Etienne Le Lardeux (issu des seigneurs de la Gastière, en Ercé, il gouvernait en 1668 ; décédé vers 1676). Godefroy Venier (il fut présenté le 23 avril 1676). Antoine Brenier (il fit en 1698 enregistrer ses armoiries : d'argent à une fasce d'azur accompagnée de six merlettes de gueules, trois en chef et trois en pointe ; il résigna en faveur du suivant). Jean Brochard (prêtre du diocèse, il fut pourvu le 4 mars 1705). Germain Picquenard (prêtre de Coutances ; décédé vers 1727). René-Augustin Patier (prêtre de Rennes, il fut pourvu le 17 avril 1727 et fit en 1741 une fondation en faveur des pauvres de sa paroisse). Jean Harel (décédé vers 1768). Jean Paischoux (prêtre du diocèse, il fut pourvu le 3 février 1768 et résigna le 27 août 1783 en faveur de son curé, qui suit). Pierre Renault (il fut pourvu le 4 novembre 1783 ; décédé vers 1786). Guillaume Bouquerel (pourvu le 6 avril 1786, il fut exilé à Jersey en 1793 et réinstallé en 1803 ; il quitta ou mourut en 1809). N... Berthelot (1810-1812). Thomas Esnaud (1812-1831). Pierre-Jean-Marie Fourmont (1831-1843). N... Hurel (1843-1848). Jean-Olivier Salmon (1848-1855). N... Marchand (1855-1857). Joseph Lorent (1857-1873). Jean-Marie Trochu (1873-1875). Charles Pairier (1875-1883). François Lehardy (à partir de 1883), ......

Voir

![]() "

Le

cahier de doléances de Tresbœuf en 1789

".

"

Le

cahier de doléances de Tresbœuf en 1789

".

![]()

PATRIMOINE de TRESBOEUF

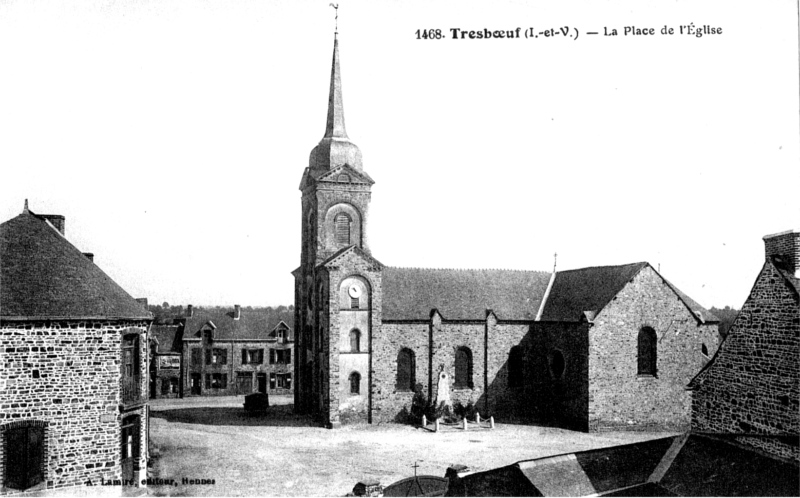

![]() l'église

Saint-Martin (1846-1851). Saint-Martin, évêque de Tours, est le patron de

Tresboeuf. L'ancienne église est donnée avant 1152 à

l'abbaye Saint-Melaine de Rennes : elle comprenait une nef à chevet droit,

accostée au nord de deux chapelles. L'une des chapelles dédiée à saint

André recevait beaucoup de sépultures vers le milieu du XVIIème siècle.

Au pied du maître-autel avait été inhumé, le 12 novembre 1688, Geffroy

Vénier, recteur de Tresboeuf. L'église primitive renfermait l'enfeu des seigneurs des

Cours. Dans l'ancienne église de Tresboeuf existaient plusieurs fondations,

telle que : - celle de la Maugendrière, faite le 25 août 1488 par Eon

Rondel, prêtre, - celle des Orgeries, fondée par Marguerite Rondel, dame

du Closneuf, et présentée en 1670 à Pierre Andouart, prêtre, par Pierre

de Launay, seigneur de Launay-Ravilly, les Cours et le Closneuf, - celle du

Rosaire, desservie en 1730 par Jean Corbel, prêtre (Archives

départementales d'Ille-et-Vilaine, 9G, 38), - celle de la Fourerie,

mentionnée dans le Pouillé ms. de Rennes (1711-1723), etc .... La

confrérie du Rosaire était, en effet, anciennement érigée à Tresboeuf,

et c'est à son autel que le chapelain de Beauchesne desservait, au

XVIIIème siècle, les messes dues par le prieur de Tresboeuf. En 1680,

Louis de Bourbon, prince de Condé, se disait seigneur supérieur et

fondateur de l'église de Tresboeuf, à cause de sa châtellenie de Teillay.

Mais, à la même époque, François de Cahideuc, marquis de Brie, y

réclamait le même droit de supériorité, prétendant que cette église de

Tresboeuf se trouvait bâtie dans les fiefs du marquisat de Brie (Archives

Nationales, P. 1718 et 1712). Le seigneur de Poligné avait aussi en

Tresboeuf le fief de la Hamonière, valant environ 26 livres de rente en

1759, et un droit sur les arrières-fiefs de la Beletière et de la

Bourgonnière. Au-dessous de ces grands personnages, le seigneur de la

Rivière, en Tresboeuf, était regardé comme prééminencier et prenait le

titre de seigneur de la paroisse. L'église actuelle a été construite en 1840 : c'est une simple

croix terminée par un chevet droit, avec une petite tour au bas de la nef. Le retable de la Vierge,

oeuvre de M. Hérault de Rennes, date de 1850.

A signaler qu'il y avait jadis quatre chapelles en Tresboeuf (trois

frairiennes et une domestiques) et qu'elles ont malheureusement toutes été

détruites et leurs matériaux ont été employés à construire l'église actuelle ;

l'église

Saint-Martin (1846-1851). Saint-Martin, évêque de Tours, est le patron de

Tresboeuf. L'ancienne église est donnée avant 1152 à

l'abbaye Saint-Melaine de Rennes : elle comprenait une nef à chevet droit,

accostée au nord de deux chapelles. L'une des chapelles dédiée à saint

André recevait beaucoup de sépultures vers le milieu du XVIIème siècle.

Au pied du maître-autel avait été inhumé, le 12 novembre 1688, Geffroy

Vénier, recteur de Tresboeuf. L'église primitive renfermait l'enfeu des seigneurs des

Cours. Dans l'ancienne église de Tresboeuf existaient plusieurs fondations,

telle que : - celle de la Maugendrière, faite le 25 août 1488 par Eon

Rondel, prêtre, - celle des Orgeries, fondée par Marguerite Rondel, dame

du Closneuf, et présentée en 1670 à Pierre Andouart, prêtre, par Pierre

de Launay, seigneur de Launay-Ravilly, les Cours et le Closneuf, - celle du

Rosaire, desservie en 1730 par Jean Corbel, prêtre (Archives

départementales d'Ille-et-Vilaine, 9G, 38), - celle de la Fourerie,

mentionnée dans le Pouillé ms. de Rennes (1711-1723), etc .... La

confrérie du Rosaire était, en effet, anciennement érigée à Tresboeuf,

et c'est à son autel que le chapelain de Beauchesne desservait, au

XVIIIème siècle, les messes dues par le prieur de Tresboeuf. En 1680,

Louis de Bourbon, prince de Condé, se disait seigneur supérieur et

fondateur de l'église de Tresboeuf, à cause de sa châtellenie de Teillay.

Mais, à la même époque, François de Cahideuc, marquis de Brie, y

réclamait le même droit de supériorité, prétendant que cette église de

Tresboeuf se trouvait bâtie dans les fiefs du marquisat de Brie (Archives

Nationales, P. 1718 et 1712). Le seigneur de Poligné avait aussi en

Tresboeuf le fief de la Hamonière, valant environ 26 livres de rente en

1759, et un droit sur les arrières-fiefs de la Beletière et de la

Bourgonnière. Au-dessous de ces grands personnages, le seigneur de la

Rivière, en Tresboeuf, était regardé comme prééminencier et prenait le

titre de seigneur de la paroisse. L'église actuelle a été construite en 1840 : c'est une simple

croix terminée par un chevet droit, avec une petite tour au bas de la nef. Le retable de la Vierge,

oeuvre de M. Hérault de Rennes, date de 1850.

A signaler qu'il y avait jadis quatre chapelles en Tresboeuf (trois

frairiennes et une domestiques) et qu'elles ont malheureusement toutes été

détruites et leurs matériaux ont été employés à construire l'église actuelle ;

![]() la

chapelle (XIXème siècle), située au lieu-dit Le Bas-Verrion, près de

l'ancien manoir du Bas-Verrion ;

la

chapelle (XIXème siècle), située au lieu-dit Le Bas-Verrion, près de

l'ancien manoir du Bas-Verrion ;

![]() l'ancienne

chapelle de Verrion, aujourd'hui démolie. Cette chapelle était autrefois

frairienne et entourée d'un cimetière où les habitants des villages

voisins se faisaient tous enterrer de temps immémorial. Le trait de Verrion

est, en effet, séparé du reste de la paroisse de Tresboeuf et enclavé

entre les paroisses de Lalleu et de la Bosse et le cours du Samnon. Le 24

septembre 1670, Mgr de la Vieuville interdit cette chapelle faute de

fondation. Apprenant cela, - René des Loges, seigneur de Verrion, demeurant

au manoir des Burons, en Tourie, - Pierre Chartier, seigneur de Tiengo,

habitant son manoir du Haut-Vérion, - Pierre Prunault, sieur de la

Coustenière, demeurant à la Roche de Verrion, - Pierre Phelippé, prêtre,

ci-devant chapelain de ladite chapelle de Verrion, et beaucoup d'autres

habitants du quartier, s'assemblèrent "en corps politique"

le 21 octobre 1670 et fondèrent une messe dans leur chapelle pour tous les

dimanches et fêtes. Ils voulurent aussi que le chapelain y fit le

catéchisme, et ils assurèrent à ce prêtre 60 livres de rente. Mgr de la

Vieuville approuva cette fondation le 24 décembre suivant (Archives

départementales d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 38). En 1690, décéda Pierre

Phelippé, chapelain de Verrion, inhumé à Tresboeuf le 12 janvier ;

l'ancienne

chapelle de Verrion, aujourd'hui démolie. Cette chapelle était autrefois

frairienne et entourée d'un cimetière où les habitants des villages

voisins se faisaient tous enterrer de temps immémorial. Le trait de Verrion

est, en effet, séparé du reste de la paroisse de Tresboeuf et enclavé

entre les paroisses de Lalleu et de la Bosse et le cours du Samnon. Le 24

septembre 1670, Mgr de la Vieuville interdit cette chapelle faute de

fondation. Apprenant cela, - René des Loges, seigneur de Verrion, demeurant

au manoir des Burons, en Tourie, - Pierre Chartier, seigneur de Tiengo,

habitant son manoir du Haut-Vérion, - Pierre Prunault, sieur de la

Coustenière, demeurant à la Roche de Verrion, - Pierre Phelippé, prêtre,

ci-devant chapelain de ladite chapelle de Verrion, et beaucoup d'autres

habitants du quartier, s'assemblèrent "en corps politique"

le 21 octobre 1670 et fondèrent une messe dans leur chapelle pour tous les

dimanches et fêtes. Ils voulurent aussi que le chapelain y fit le

catéchisme, et ils assurèrent à ce prêtre 60 livres de rente. Mgr de la

Vieuville approuva cette fondation le 24 décembre suivant (Archives

départementales d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 38). En 1690, décéda Pierre

Phelippé, chapelain de Verrion, inhumé à Tresboeuf le 12 janvier ;

![]() l'ancienne

chapelle de Lossac aujourd'hui disparue, située route de Brie et

anciennement frairienne. Elle est mentionnée dans le Pouillé ms. de

Rennes (1711-1723) et était alors fondée de messes ;

l'ancienne

chapelle de Lossac aujourd'hui disparue, située route de Brie et

anciennement frairienne. Elle est mentionnée dans le Pouillé ms. de

Rennes (1711-1723) et était alors fondée de messes ;

![]() l'ancienne

chapelle Saint-Etienne de Monceaux, située route du Sel-de-Bretagne. Cette chapelle était autrefois

frairienne et entourée d'un cimetière au milieu du XVIIème siècle. En 1670, ayant

été interdite par Mgr de la Vieuville, évêque de Rennes, dans sa visite

pastorale faite à Tresboeuf le 24 septembre, cette chapelle fut restaurée

par les habitants de Monceaux, qui promirent de la doter. En conséquence,

un vicaire général de Rennes permit, le 8 octobre 1671, d'y dire

provisoirement la messe. Mais en 1673 la fondation promise n'était pas

encore établie, et l'évêque de Rennes n'autorisa, le 18 novembre de cette

année, d'y continuer la célébration du Saint-Sacrifice que pour trois ans

(Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 38). En 1682, Guy de

Launay, seigneur de la Rivière, déclara être seigneur fondateur de la

chapelle de Monceaux et de son cimetière, et avoir des droits sur "la

foire et assemblée dudit lieu" (Archives Nationales, P. 1711) ;

l'ancienne

chapelle Saint-Etienne de Monceaux, située route du Sel-de-Bretagne. Cette chapelle était autrefois

frairienne et entourée d'un cimetière au milieu du XVIIème siècle. En 1670, ayant

été interdite par Mgr de la Vieuville, évêque de Rennes, dans sa visite

pastorale faite à Tresboeuf le 24 septembre, cette chapelle fut restaurée

par les habitants de Monceaux, qui promirent de la doter. En conséquence,

un vicaire général de Rennes permit, le 8 octobre 1671, d'y dire

provisoirement la messe. Mais en 1673 la fondation promise n'était pas

encore établie, et l'évêque de Rennes n'autorisa, le 18 novembre de cette

année, d'y continuer la célébration du Saint-Sacrifice que pour trois ans

(Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 38). En 1682, Guy de

Launay, seigneur de la Rivière, déclara être seigneur fondateur de la

chapelle de Monceaux et de son cimetière, et avoir des droits sur "la

foire et assemblée dudit lieu" (Archives Nationales, P. 1711) ;

![]() l'ancienne

chapelle de la Rivière qui dépendait du manoir de la Rivière. Elle était

fondée de trois messes par semaine. Le 4 septembre 1672, Julien Andouart,

prêtre, fut pourvu de ce bénéfice sur la présentation du seigneur du

lieu et par suite de la résignation du chapelain précédent, Julien Le

Moulnier. Le 14 décembre de l'année suivante, Jean Heudelor, seigneur du

Plessix-Heudelor, en Loutehel, épousa en cette chapelle Hélène de Launay,

fille de Pierre de Launay, seigneur de la Rivière. Ce sanctuaire étant

tombé en ruine, Renée Tranchant du Tret, veuve de Gilles Gardin, seigneur

du Boishamon et de la Rivière, obtint de l'ordinaire, en 1746, la

réduction à cinquante messes par an de la fondation primitive, qui ne

rapportait plus que 30 livres, et la permission de les faire desservir dans

l'église paroissiale de Tresboeuf en attendant que la chapelle de la

Rivière fût rebâtie (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 9 G,

38). Il est probable que cette reconstruction n'eut pas lieu, car, à la fin

du XIXème siècle, il ne restait de ce sanctuaire qu'un chevet fort insignifiant ;

l'ancienne

chapelle de la Rivière qui dépendait du manoir de la Rivière. Elle était

fondée de trois messes par semaine. Le 4 septembre 1672, Julien Andouart,

prêtre, fut pourvu de ce bénéfice sur la présentation du seigneur du

lieu et par suite de la résignation du chapelain précédent, Julien Le

Moulnier. Le 14 décembre de l'année suivante, Jean Heudelor, seigneur du

Plessix-Heudelor, en Loutehel, épousa en cette chapelle Hélène de Launay,

fille de Pierre de Launay, seigneur de la Rivière. Ce sanctuaire étant

tombé en ruine, Renée Tranchant du Tret, veuve de Gilles Gardin, seigneur

du Boishamon et de la Rivière, obtint de l'ordinaire, en 1746, la

réduction à cinquante messes par an de la fondation primitive, qui ne

rapportait plus que 30 livres, et la permission de les faire desservir dans

l'église paroissiale de Tresboeuf en attendant que la chapelle de la

Rivière fût rebâtie (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 9 G,

38). Il est probable que cette reconstruction n'eut pas lieu, car, à la fin

du XIXème siècle, il ne restait de ce sanctuaire qu'un chevet fort insignifiant ;

![]() l'ancien

prieuré, aujourd'hui disparu, situé à proximité de la chapelle de

Verrion et qui dépendait jadis de l'abbaye Saint-Melaine de Rennes. Les

religieux de Saint-Melaine furent confirmés en 1152 et 1170 par les évêques

de Rennes Alain et Etienne, en 1158 par Josse, archevêque de Tours, en 1185

par le pape Luce III, et en 1213 par le Chapitre de Rennes, dans la

possession de l'église de Tresbœuf, « ecclesiam de Tresbou ». En

1218, le prieur deTresbœuf fit un accord relatif à sa juridiction

seigneuriale avec Alain Giffard, que Du Paz croit avoir été seigneur de la

Roche-Giffart, mais qui devait posséder aussi le manoir de Verrion, en

Tresbœuf. Plus tard, le prieuré de Tresbœuf fut uni au prieuré de

Beauchesne. En 1678 le prieur de Beauchesne levait la moitié des dîmes de

Tresbœuf et devait dire en conséquence trois messes par semaine dans l'église

de cette paroisse (Cartulaire de l'Abbaye Saint-Melaine, 115 - Archives

départementales d'Ille-et-Vilaine) ;

l'ancien

prieuré, aujourd'hui disparu, situé à proximité de la chapelle de

Verrion et qui dépendait jadis de l'abbaye Saint-Melaine de Rennes. Les

religieux de Saint-Melaine furent confirmés en 1152 et 1170 par les évêques

de Rennes Alain et Etienne, en 1158 par Josse, archevêque de Tours, en 1185

par le pape Luce III, et en 1213 par le Chapitre de Rennes, dans la

possession de l'église de Tresbœuf, « ecclesiam de Tresbou ». En

1218, le prieur deTresbœuf fit un accord relatif à sa juridiction

seigneuriale avec Alain Giffard, que Du Paz croit avoir été seigneur de la

Roche-Giffart, mais qui devait posséder aussi le manoir de Verrion, en

Tresbœuf. Plus tard, le prieuré de Tresbœuf fut uni au prieuré de

Beauchesne. En 1678 le prieur de Beauchesne levait la moitié des dîmes de

Tresbœuf et devait dire en conséquence trois messes par semaine dans l'église

de cette paroisse (Cartulaire de l'Abbaye Saint-Melaine, 115 - Archives

départementales d'Ille-et-Vilaine) ;

![]() le

manoir du Haut-Verrion (XVIII-XXème siècle). Il est fait mention en 1670

du manoir de Haut-Verrion, qu'habite alors Pierre Chertier, sieur de Tiengo ;

le

manoir du Haut-Verrion (XVIII-XXème siècle). Il est fait mention en 1670

du manoir de Haut-Verrion, qu'habite alors Pierre Chertier, sieur de Tiengo ;

![]() l'ancien

manoir du Clos-Neuf (XIX-XXème siècle). Ce manoir remonte au moins au

XVème siècle. Il est alors la propriété de Marguerite de Larondelle

(vers 1480) et de Joseph Jean-Baptiste Gardin Du Brossay (au XVIIIème siècle) ;

l'ancien

manoir du Clos-Neuf (XIX-XXème siècle). Ce manoir remonte au moins au

XVème siècle. Il est alors la propriété de Marguerite de Larondelle

(vers 1480) et de Joseph Jean-Baptiste Gardin Du Brossay (au XVIIIème siècle) ;

![]() l'ancienne

ferme (XVIIIème siècle), située au lieu-dit La Ventière ;

l'ancienne

ferme (XVIIIème siècle), située au lieu-dit La Ventière ;

![]() la

maison (XVI-XVIIème siècle), située au lieu-dit La Ventière ;

la

maison (XVI-XVIIème siècle), située au lieu-dit La Ventière ;

![]() la

maison (XVIIème siècle), située au lieu-dit Maupertuis ;

la

maison (XVIIème siècle), située au lieu-dit Maupertuis ;

![]() l'ancien

abri de diligences (XIX-XXème siècle) ;

l'ancien

abri de diligences (XIX-XXème siècle) ;

![]() l'ancienne

école privée (XIX-XXème siècle) ;

l'ancienne

école privée (XIX-XXème siècle) ;

![]() le

four à pain (XIXème siècle), situé au lieu-dit Le Bas-Verrion ;

le

four à pain (XIXème siècle), situé au lieu-dit Le Bas-Verrion ;

![]() le

puits, situé rue des Colombes ;

le

puits, situé rue des Colombes ;

![]() le

bureau de poste (XVIII-XXème siècle) ;

le

bureau de poste (XVIII-XXème siècle) ;

![]() 3 moulins

dont le moulin à eau de Briand (XVIIIème siècle), et les moulins à vent

de la Beltière et du Chênot ;

3 moulins

dont le moulin à eau de Briand (XVIIIème siècle), et les moulins à vent

de la Beltière et du Chênot ;

A signaler aussi :

![]() les

anciens menhirs situés jadis près de Verrion, et près du village du

Plessis (dans le Champ de la Pierre, détruit vers 1880) ;

les

anciens menhirs situés jadis près de Verrion, et près du village du

Plessis (dans le Champ de la Pierre, détruit vers 1880) ;

![]() l'ancien

manoir des Cours, situé route de Brie. Les Cours furent érigées en

châtellenie en 1659 et possédaient un droit de haute justice avec des

fourches patibulaires à quatre piliers. Propriété de la famille de

Garmeaux en 1513, puis de la famille de Launay en 1637 et en 1682. Bonne de

Garmeaux possédait en 1513 le manoir des Cours, qui appartenait avant elle

à Barnabé de Garmeaux. Les Cours passèrent ensuite à la famille de

Launay, et en 1637 Nicolas de Launay, seigneur des Cours, était recteur de

Gosné. En 1659, ce manoir et le fief en dépendant furent érigés en

châtellenie en faveur de Pierre de Launay, seigneur des Cours. Le fils de

ce dernier, Guy de Launay, seigneur de la Rivière, les Cours, etc ...

rendit aveu en 1682 (Réformation de la Noblesse, Archives Nationales, P.

1711). Les Cours se composaient à la fin du XIXème siècle de trois

villages juxtaposés et appelés la Cour-Jambot, la Cour-Andouart et la Cour-Landais ;

l'ancien

manoir des Cours, situé route de Brie. Les Cours furent érigées en

châtellenie en 1659 et possédaient un droit de haute justice avec des

fourches patibulaires à quatre piliers. Propriété de la famille de

Garmeaux en 1513, puis de la famille de Launay en 1637 et en 1682. Bonne de

Garmeaux possédait en 1513 le manoir des Cours, qui appartenait avant elle

à Barnabé de Garmeaux. Les Cours passèrent ensuite à la famille de

Launay, et en 1637 Nicolas de Launay, seigneur des Cours, était recteur de

Gosné. En 1659, ce manoir et le fief en dépendant furent érigés en

châtellenie en faveur de Pierre de Launay, seigneur des Cours. Le fils de

ce dernier, Guy de Launay, seigneur de la Rivière, les Cours, etc ...

rendit aveu en 1682 (Réformation de la Noblesse, Archives Nationales, P.

1711). Les Cours se composaient à la fin du XIXème siècle de trois

villages juxtaposés et appelés la Cour-Jambot, la Cour-Andouart et la Cour-Landais ;

![]() l'ancien

manoir des Brosses. En 1513, Clémence de Guénour, veuve de Georges Le Roy,

tenait le manoir des Brosses en Tresboeuf. A la fin du XIXème siècle, le

domaine, transformé en ferme, est la propriété de la famille de Langle ;

l'ancien

manoir des Brosses. En 1513, Clémence de Guénour, veuve de Georges Le Roy,

tenait le manoir des Brosses en Tresboeuf. A la fin du XIXème siècle, le

domaine, transformé en ferme, est la propriété de la famille de Langle ;

![]() l'ancien

manoir de la Haultaye, situé route de la Couyère. Propriété de Jeanne de

Corps-Nuds, veuve de Geffroy le Bigot, en 1513, puis des familles du

Chastellier (en 1577), Angier seigneurs de Lohéac (en 1704 et en 1755). A

noter que La Haultaye relevait de la châtellenie du Désert-à-Janzé. La

famille de Corps-Nuds ou Corpsnuds tirait son nom de la paroisse de Cornuz

appelée parfois Corpsnuds. Cette famille se fondit dans celle du

Chastellier, sortie du manoir du Chastellier, en Cornuz. Olivier du

Chastellier, seigneur de la Haultaye, reçu en mars 1577 conseiller et le 15

mars 1594 président à mortier au Parlement de Bretagne, était fils

puîné de Jean du Chastellier et de Marguerite de Préauvé. Il épousa

d'abord Olive du Boisbaudry, fille de Christophe du Boisbaudry, seigneur de

Trans, et d'Olive Brunel. Cette dame mourut à Rennes le 17 janvier 1607. M.

de la Haultaye se remaria avec Renée du Quengo, fille de François du

Quengo, seigneur du Rocher, et de Jacqueline de Bourgneuf. Il mourut en 1622

et fut inhumé auprès de sa première femme, Olive du Boisbaudry, dans la

cathédrale de Rennes, en la chapelle Saint-Armel, où l'on voyait encore en

1755 leurs pierres tombales avec leurs armoiries. Quant à Mme de la

Haultaye, née Renée du Quengo, devenue veuve, elle se distingua par sa

piété et fonda en 1628 le premier monastère de la Visitation de Rennes.

De l'union d'Olivier du Chastellier et de Renée du Quengo naîtront

plusieurs enfants baptisés à la cathédrale de Rennes, entre autres

François, baptisé le 30 mai 1616. Ce François du Chastellier, seigneur de

la Haultaye, épousa Louise de Périen. En 1671, il prenait les titres de

seigneur de la Haultaye, le Hautbois, la Perchaye, le Plessix-de-Vern,

Préauvé, la Motte-Lize, etc.. , et baron de Châtel-Oger. Ce seigneur

tenait en 1680, "sous le fief du Dézert dépendant du marquisat de

Brie", le manoir de la Haultaye et 70 journaux de terre. François

du Chastellier avait précédemment vendu les fiefs de la Haultaye en Lalleu

et Saulnières à René Le Lardeux et Isabelle de Cornulier, seigneur et

dame de la Gastière, qui revendirent le premier, en 1664, à Pierre de

Launay, seigneur de Launay-Ravilly. En 1692, Pierre Etienne du Chastellier

était seigneur de la Haultaye et de Châtel-Oger. Il fut tué au combat d'Ochst,

en Allemagne, le 13 août 1704. Au moment de sa mort, il se trouvait "chef

unique de nom et armes de la maison du Chastellier en Corpsnuds".

Et comme il était, en sa qualité de seigneur du Plessix-du-Vern, seigneur

supérieur de cette dernière paroisse, on célébra un service pour le

repos de son âme le 24 octobre 1704 dans l'église de Vern (Archives

Nationales, P. 1712 et 1714). Après la mort de Pierre du Chastellier, la

seigneurie de la Haultaye passa à Louise du Chastellier, vraisemblablement

sa soeur. Cette dame, fille de François du Chastellier et de Louise de

Périen, avait épousé le 26 décembre 1672 Henry Albert Angier de Lohéac,

seigneur de Crapado, qui devint par suite seigneur de la Haultaye. De cette

dernière union naquit Hermine Angier, qui épousa son parent, Jean Amaury

Angier, marquis de Lohéac. En 1755, Mme de Lohéac réclama, du chef de sa

mère, un droit d'enfeu dans la cathédrale de Rennes, comme héritière et

descendante d'Olivier du Chastellier, seigneur de la Haultaye. A la fin du

XIXème siècle, il ne restait plus du manoir de la Haultaye qu'une ferme

précédée d'un vaste portail, et un moulin à vent qui portait encore son nom ;

l'ancien

manoir de la Haultaye, situé route de la Couyère. Propriété de Jeanne de

Corps-Nuds, veuve de Geffroy le Bigot, en 1513, puis des familles du

Chastellier (en 1577), Angier seigneurs de Lohéac (en 1704 et en 1755). A

noter que La Haultaye relevait de la châtellenie du Désert-à-Janzé. La

famille de Corps-Nuds ou Corpsnuds tirait son nom de la paroisse de Cornuz

appelée parfois Corpsnuds. Cette famille se fondit dans celle du

Chastellier, sortie du manoir du Chastellier, en Cornuz. Olivier du

Chastellier, seigneur de la Haultaye, reçu en mars 1577 conseiller et le 15

mars 1594 président à mortier au Parlement de Bretagne, était fils

puîné de Jean du Chastellier et de Marguerite de Préauvé. Il épousa

d'abord Olive du Boisbaudry, fille de Christophe du Boisbaudry, seigneur de

Trans, et d'Olive Brunel. Cette dame mourut à Rennes le 17 janvier 1607. M.

de la Haultaye se remaria avec Renée du Quengo, fille de François du

Quengo, seigneur du Rocher, et de Jacqueline de Bourgneuf. Il mourut en 1622

et fut inhumé auprès de sa première femme, Olive du Boisbaudry, dans la

cathédrale de Rennes, en la chapelle Saint-Armel, où l'on voyait encore en

1755 leurs pierres tombales avec leurs armoiries. Quant à Mme de la

Haultaye, née Renée du Quengo, devenue veuve, elle se distingua par sa

piété et fonda en 1628 le premier monastère de la Visitation de Rennes.

De l'union d'Olivier du Chastellier et de Renée du Quengo naîtront

plusieurs enfants baptisés à la cathédrale de Rennes, entre autres

François, baptisé le 30 mai 1616. Ce François du Chastellier, seigneur de

la Haultaye, épousa Louise de Périen. En 1671, il prenait les titres de

seigneur de la Haultaye, le Hautbois, la Perchaye, le Plessix-de-Vern,

Préauvé, la Motte-Lize, etc.. , et baron de Châtel-Oger. Ce seigneur

tenait en 1680, "sous le fief du Dézert dépendant du marquisat de

Brie", le manoir de la Haultaye et 70 journaux de terre. François

du Chastellier avait précédemment vendu les fiefs de la Haultaye en Lalleu

et Saulnières à René Le Lardeux et Isabelle de Cornulier, seigneur et

dame de la Gastière, qui revendirent le premier, en 1664, à Pierre de

Launay, seigneur de Launay-Ravilly. En 1692, Pierre Etienne du Chastellier

était seigneur de la Haultaye et de Châtel-Oger. Il fut tué au combat d'Ochst,

en Allemagne, le 13 août 1704. Au moment de sa mort, il se trouvait "chef

unique de nom et armes de la maison du Chastellier en Corpsnuds".

Et comme il était, en sa qualité de seigneur du Plessix-du-Vern, seigneur

supérieur de cette dernière paroisse, on célébra un service pour le

repos de son âme le 24 octobre 1704 dans l'église de Vern (Archives

Nationales, P. 1712 et 1714). Après la mort de Pierre du Chastellier, la

seigneurie de la Haultaye passa à Louise du Chastellier, vraisemblablement

sa soeur. Cette dame, fille de François du Chastellier et de Louise de

Périen, avait épousé le 26 décembre 1672 Henry Albert Angier de Lohéac,

seigneur de Crapado, qui devint par suite seigneur de la Haultaye. De cette

dernière union naquit Hermine Angier, qui épousa son parent, Jean Amaury

Angier, marquis de Lohéac. En 1755, Mme de Lohéac réclama, du chef de sa

mère, un droit d'enfeu dans la cathédrale de Rennes, comme héritière et

descendante d'Olivier du Chastellier, seigneur de la Haultaye. A la fin du

XIXème siècle, il ne restait plus du manoir de la Haultaye qu'une ferme

précédée d'un vaste portail, et un moulin à vent qui portait encore son nom ;

![]() l'ancien

manoir du Bas Verrion. Propriété de la famille du Hardaz en 1616, puis de

la famille des Loges en 1629 et en 1741. En 1616, on baptisa à Tresboeuf

Armand du Hardaz, fils de Samuel du Hardaz et de Perronnelle Gillot, de la

maison de Croyal, seigneur et dame de Verrion. Ce Samuel du Hardaz était

fils lui-même du seigneur de Couascon, en Messac. La famille des Loges

posséda ensuite Verrion, et René des Loges, seigneur de Verrion, vivait en

1629. Plus tard, René des Loges, seigneur de Verrion en 1660, eut de sa

femme, Renée Le Bel, plusieurs enfants baptisés à Tresboeuf. Mais, en

1670 il habitait son manoir des Burons, en Tourie. Sa veuve, Renée Le Bel,

tenait en 1682, sous la baronnie de Châteaugiron, "à debvoir de

foy, hommage et obéissance", le manoir de Verrion, ses futaies,

rabines, moulins et bailliage. Elle prétendait même y jouir d'une haute

justice (Archives Nationales, P. 1711). Enfin, en 1741, Henry des Loges

était seigneur de Verrion en Tresboeuf et des Burons en Tourie ;

l'ancien

manoir du Bas Verrion. Propriété de la famille du Hardaz en 1616, puis de

la famille des Loges en 1629 et en 1741. En 1616, on baptisa à Tresboeuf

Armand du Hardaz, fils de Samuel du Hardaz et de Perronnelle Gillot, de la

maison de Croyal, seigneur et dame de Verrion. Ce Samuel du Hardaz était

fils lui-même du seigneur de Couascon, en Messac. La famille des Loges

posséda ensuite Verrion, et René des Loges, seigneur de Verrion, vivait en

1629. Plus tard, René des Loges, seigneur de Verrion en 1660, eut de sa

femme, Renée Le Bel, plusieurs enfants baptisés à Tresboeuf. Mais, en

1670 il habitait son manoir des Burons, en Tourie. Sa veuve, Renée Le Bel,

tenait en 1682, sous la baronnie de Châteaugiron, "à debvoir de

foy, hommage et obéissance", le manoir de Verrion, ses futaies,

rabines, moulins et bailliage. Elle prétendait même y jouir d'une haute

justice (Archives Nationales, P. 1711). Enfin, en 1741, Henry des Loges

était seigneur de Verrion en Tresboeuf et des Burons en Tourie ;

![]() l'ancien

manoir de la Roche de Verrion. Il y avait au village de Verrion trois petits

manoirs, dont un seul, la Roche de Verrion, est signalé dans les cahiers de

la Réformation de la noblesse. Propriété de la famille Giffart en 1513,

puis de la famille Prunault seigneurs de la Coustenière en 1670. Ce manoir

appartenait en 1513 à "Ollivier Giffart, écuyer, fils d'Arthur

Giffart, lequel Arthur fut fils d'autre Ollivier Giffart". Il est

probable que ces Giffart se rattachaient à Alain Giffart, que nous avons vu

traiter en 1218 avec le prieur de Tresboeuf. En 1670, Pierre Prunault, sieur

de la Coustenière, habitait la Roche de Verrion, maison existant encore à

la fin du XIXème siècle et située au bord du Samnon ;

l'ancien

manoir de la Roche de Verrion. Il y avait au village de Verrion trois petits

manoirs, dont un seul, la Roche de Verrion, est signalé dans les cahiers de

la Réformation de la noblesse. Propriété de la famille Giffart en 1513,

puis de la famille Prunault seigneurs de la Coustenière en 1670. Ce manoir

appartenait en 1513 à "Ollivier Giffart, écuyer, fils d'Arthur

Giffart, lequel Arthur fut fils d'autre Ollivier Giffart". Il est

probable que ces Giffart se rattachaient à Alain Giffart, que nous avons vu

traiter en 1218 avec le prieur de Tresboeuf. En 1670, Pierre Prunault, sieur

de la Coustenière, habitait la Roche de Verrion, maison existant encore à

la fin du XIXème siècle et située au bord du Samnon ;

![]() l'ancien

manoir de la Fourneterie ou de la Fournelière, situé route du

Sel-de-Bretagne. Thomas Douayssin, écuyer, fils de Jean Douayssin, écuyer,

possédait en 1513 "le manoir de la Fournelière" ;

l'ancien

manoir de la Fourneterie ou de la Fournelière, situé route du

Sel-de-Bretagne. Thomas Douayssin, écuyer, fils de Jean Douayssin, écuyer,

possédait en 1513 "le manoir de la Fournelière" ;

![]() l'ancien

manoir de la Bertranais, situé route du Sel-de-Bretagne ;

l'ancien

manoir de la Bertranais, situé route du Sel-de-Bretagne ;

![]() l'ancien

manoir de la Jousselinière, situé route de Saulnières. Propriété

successive des familles d'Audibon seigneurs de la Réaulté en Laillé (en 1475 et en

1513), de Launay seigneurs de la Rivière (en 1670 et en 1682). Le 13 mai

1475, Jehan Uguet, tuteur d'Olivier d'Audibon, rendit aveu pour cette terre

après le décès d'Henry d'Audibon, son frère. En 1513, la Jousselinière

était la propriété de François d'Audibon, mari de Marguerite du Matz. Ce

François d'Audibon, seigneur de la Jousselinière, devait en 1541 quelques

rentes au baron de Poligné (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine,

fonds de Poligné). En 1670 mourut Pierre de Launay, seigneur de la Rivière

et de la Jousselinière. Le fils de ce dernier, Guy de Launay, également

seigneur de la Rivière, possédait aussi en 1682 "la mestairie

noble de la Jousselière". A la fin du XIXème siècle, la

Jousselière, qui avoisine le village du Chastellier, est une simple ferme

appartenant à la famille de Pioger ;

l'ancien

manoir de la Jousselinière, situé route de Saulnières. Propriété

successive des familles d'Audibon seigneurs de la Réaulté en Laillé (en 1475 et en

1513), de Launay seigneurs de la Rivière (en 1670 et en 1682). Le 13 mai

1475, Jehan Uguet, tuteur d'Olivier d'Audibon, rendit aveu pour cette terre

après le décès d'Henry d'Audibon, son frère. En 1513, la Jousselinière

était la propriété de François d'Audibon, mari de Marguerite du Matz. Ce

François d'Audibon, seigneur de la Jousselinière, devait en 1541 quelques

rentes au baron de Poligné (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine,

fonds de Poligné). En 1670 mourut Pierre de Launay, seigneur de la Rivière

et de la Jousselinière. Le fils de ce dernier, Guy de Launay, également

seigneur de la Rivière, possédait aussi en 1682 "la mestairie

noble de la Jousselière". A la fin du XIXème siècle, la

Jousselière, qui avoisine le village du Chastellier, est une simple ferme

appartenant à la famille de Pioger ;

![]() l'ancien

manoir de la Rivière-Garmeaux ou de la Rivière-Tresboeuf, situé route de

Saulnières. Il possédait autrefois une chapelle privée et une fuie.

Propriété successive des familles de Garmeaux (en 1513), de Launay (en

1682), de Kerhos (au XVIIIème siècle), Gardin seigneurs du Boishamon (en

1721 et en 1740), de Langle seigneurs de Coëtuhan. Il est vraisemblable que

la famille de Garmeaux possédait au XVIème siècle le manoir de la

Rivière en même temps que celui des Cours. Mais ces deux maisons

appartenaient au siècle suivant à la famille de Launay, dont un membre,

Etienne de Launay, conseiller au Parlement de Bretagne en 1620, épousa

Jacquette Couriolle, dame de Launay. Leur fils, Pierre de Launay, conseiller

au même Parlement en 1640, épousa Jeanne de Trémaudan et habita la

Rivière, où il eut plusieurs enfants. Il prenait, en 1645, le titre de

seigneur de la Rivière-Garmeaux, et en 1670 ceux de seigneur de

Launay-Ravilly, la Rivière, les Cours, le Closneuf, la Cour-Briand, la

Jousselinière, le Tertre, etc ... Il mourut cette année-là et fut inhumé

le 30 décembre 1670 dans le chanceau de l'église de Tresboeuf (Registre de

l'état civil de Tresboeuf). Il fut le père de Guy de Launay, seigneur de

la Rivière-Tresboeuf, qui rendit aveu au roi, le 3 février 1680, pour le

fief de la Haultaye, en Lalleu, dont nous avons précédemment parlé. Il

habitait alors le manoir de la Rivière. En 1682, il déclara que : - la

seigneurie de ce nom relevait de la baronnie de Châteaugiron, - qu'il

jouissait d'une haute justice accordée par le roi en 1659 (il s'agissait

probablement de sa châtellenie des Cours), - qu'il possédait le "chasteau

de la Rivière-Tresboeuf avec ses rabines et dépendances", les

métairies de la Jousselinière et de la Cour-Briand et partie de celle de

Raimbert, - qu'il possédait deux fiels ou bailliages dont celui de Monceaux

lui donnait droit sur la chapelle dudit lieu et sur la foire qui se tenait

à l'entour, etc ... (Archives Nationales, P. 1711). Guy de Launay épousa

Thérèse Thomé, dont il eut plusieurs filles baptisées à Tresboeuf.

Catherine Flavie de Launay ayant épousé un M. de Kerhoz, lui apporta la

terre de la Rivière, mais M. de Kerhoz vendit ce manoir et cette seigneurie

à Gilles Gardin et à Renée Tranchant du Tret, seigneur et dame du

Boishamon. Devenue dame de la Rivière, Mme du Boishamon est qualifiée vers

1740 "seigneur de la paroisse de Tresboeuf, y possédant terres et

fiefs 600 livres de revenu". Vers la même époque, le prince de

Condé avait des rentes sur quelques villages de Tresboeuf dépendant de

Châteaubriant-à-Teillay, le baron de Châteaugiron possédait le bailliage

de Saulnières s'étendant à Tresboeuf, Mme de Morny, dame de Bain, avait

en Tresboeuf une portion de dîme et deux bailliages, M. du Halgouët et M.

de Verrion, chacun 120 livres de rente dans la paroisse (Archives

Nationales, P. 1711). A la fin du XIXème siècle, le

domaine, transformé en ferme, était la propriété de la famille de Langle (abbé Guillotin de

Corson) ;

l'ancien

manoir de la Rivière-Garmeaux ou de la Rivière-Tresboeuf, situé route de

Saulnières. Il possédait autrefois une chapelle privée et une fuie.

Propriété successive des familles de Garmeaux (en 1513), de Launay (en

1682), de Kerhos (au XVIIIème siècle), Gardin seigneurs du Boishamon (en

1721 et en 1740), de Langle seigneurs de Coëtuhan. Il est vraisemblable que

la famille de Garmeaux possédait au XVIème siècle le manoir de la

Rivière en même temps que celui des Cours. Mais ces deux maisons

appartenaient au siècle suivant à la famille de Launay, dont un membre,

Etienne de Launay, conseiller au Parlement de Bretagne en 1620, épousa

Jacquette Couriolle, dame de Launay. Leur fils, Pierre de Launay, conseiller

au même Parlement en 1640, épousa Jeanne de Trémaudan et habita la

Rivière, où il eut plusieurs enfants. Il prenait, en 1645, le titre de

seigneur de la Rivière-Garmeaux, et en 1670 ceux de seigneur de

Launay-Ravilly, la Rivière, les Cours, le Closneuf, la Cour-Briand, la

Jousselinière, le Tertre, etc ... Il mourut cette année-là et fut inhumé

le 30 décembre 1670 dans le chanceau de l'église de Tresboeuf (Registre de

l'état civil de Tresboeuf). Il fut le père de Guy de Launay, seigneur de

la Rivière-Tresboeuf, qui rendit aveu au roi, le 3 février 1680, pour le

fief de la Haultaye, en Lalleu, dont nous avons précédemment parlé. Il

habitait alors le manoir de la Rivière. En 1682, il déclara que : - la

seigneurie de ce nom relevait de la baronnie de Châteaugiron, - qu'il

jouissait d'une haute justice accordée par le roi en 1659 (il s'agissait

probablement de sa châtellenie des Cours), - qu'il possédait le "chasteau

de la Rivière-Tresboeuf avec ses rabines et dépendances", les

métairies de la Jousselinière et de la Cour-Briand et partie de celle de

Raimbert, - qu'il possédait deux fiels ou bailliages dont celui de Monceaux

lui donnait droit sur la chapelle dudit lieu et sur la foire qui se tenait

à l'entour, etc ... (Archives Nationales, P. 1711). Guy de Launay épousa

Thérèse Thomé, dont il eut plusieurs filles baptisées à Tresboeuf.

Catherine Flavie de Launay ayant épousé un M. de Kerhoz, lui apporta la

terre de la Rivière, mais M. de Kerhoz vendit ce manoir et cette seigneurie

à Gilles Gardin et à Renée Tranchant du Tret, seigneur et dame du

Boishamon. Devenue dame de la Rivière, Mme du Boishamon est qualifiée vers

1740 "seigneur de la paroisse de Tresboeuf, y possédant terres et

fiefs 600 livres de revenu". Vers la même époque, le prince de

Condé avait des rentes sur quelques villages de Tresboeuf dépendant de

Châteaubriant-à-Teillay, le baron de Châteaugiron possédait le bailliage

de Saulnières s'étendant à Tresboeuf, Mme de Morny, dame de Bain, avait

en Tresboeuf une portion de dîme et deux bailliages, M. du Halgouët et M.

de Verrion, chacun 120 livres de rente dans la paroisse (Archives

Nationales, P. 1711). A la fin du XIXème siècle, le

domaine, transformé en ferme, était la propriété de la famille de Langle (abbé Guillotin de

Corson) ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de TRESBOEUF

C'était une petite châtellenie assez moderne que la seigneurie des Cours en Tresboeuf ; elle tirait son nom du manoir des Cours (nota : il existe encore en Tresbœuf trois villages juxtaposés, nommés la Cour-Jambot, la Cour-Landais et les Cours-Audouart) que possédait en 1513 Bonne de Garmeaux, héritière de feu Barnabé de Garmeaux. Cette famille de Garmeaux avait dans la même paroisse de Tresboeuf un autre manoir, voisin des Cours, appelé la Rivière-Garmeaux. Pierre de Garmeaux, seigneur en 1513 dudit lieu de Garmeaux en Janzé, et époux d'Aliette Duval, eut pour fils Guyon de Garmeaux, seigneur de la Rivière-Garmeaux, qui épousa Perrine Barbette ; mais vers la fin du XVIème siècle, les deux terres nobles des Cours et de la Rivière passèrent aux mains d'une famille de riches bourgeois malouins, les de Launay.

Olivier de Launay avait épousé Olive Brisard, qui était en 1608 veuve de lui et tutrice de leurs enfants ; l'un de ceux-ci, Etienne de Launay, seigneur de Launay-Ravili en Saint-Père-Marc-en-Poulet, reçu en 1620 conseiller au Parlement de Bretagne, et époux de Jacquette Couriolle, mourut dès 1625. Nicolas de Launay, probablement son frère, seigneur des Cours, était en 1637 prêtre et recteur de Gosné. Le fils d'Etienne, Pierre de Launay, seigneur de la Rivière et des Cours, fut aussi reçu en 1640 conseiller au Parlement de Bretagne ; il épousa Jeanne de Trémaudan, dont il eut plusieurs enfants, nés à la Rivière-Garmeaux de 1647 à 1656. Ce seigneur acheta une partie des fiefs de la seigneurie de la Haultaye en Tresboeuf, et obtint en 1659 l'érection de la châtellenie des Cours. Il mourut en 1670 et son corps fut inhumé le 30 décembre dans le chanceau de l'église de Tresboeuf.

Pierre de Launay laissait trois fils ; l'aîné, Jean-Baptiste de Launay, dut mourir jeune ; ce fut le second, Guy de Launay, qui rendit aveu au roi pour les fiefs de Lalleu en 1680. Il épousa Thérèse Thomé, qui lui donna plusieurs filles de 1682 à 1692 : l'une de celles-ci, Catherine-Flavie de Launay, épousa Achille-Marie du Guiny, seigneur de Kerhoz, conseiller au Parlement de Bretagne, et lui apporta la châtellenie des Cours. Cette dame mourut en Saint-Etienne de Rennes le 24 décembre 1715 ; son corps fut « conduit le lendemain, pour y être inhumé, en la paroisse de Tresbœuf » dont elle était « seigneur » (Registre des sépultures de la paroisse Saint-Etienne de Rennes). Elle laissait des enfants mineurs, au nom desquels Achille du Guiny vendit en décembre 1721 les deux tiers de la terre seigneuriale de la Rivière, au prix de 66 670 livres, le dernier tiers de cette seigneurie appartenant à Jeanne-Renée de Launay, soeur de Mme de Kerhoz (Archives d'Ille-et-Vilaine, fonds de Laillé). L'acquéreur fut Gilles Gardin, directeur de la Monnaie de Rennes et seigneur du Boishamon en La Couyère, mari de Renée Tranchant du Tret ; il mourut à Rennes le 29 novembre 1734, âgé de cinquante-quatre ans, et fut inhumé en l'église Saint-Etienne de cette ville. Sa veuve jouissait, en 1746, de la « seigneurie de la paroisse de Tresboeuf, y possédant en terres et fiefs environ 600 livres de revenu ». La fille des précédents seigneurs, Bonne-Thérèse Gardin, s'allia à Claude-Marie de Langle, seigneur de Coëtuhan, auquel elle apporta la seigneurie du Boishamon et vraisemblablement aussi la châtellenie des Cours. De cette dernière union naquit Louis-Guy de Langle, seigneur de Coëtuhan, du Plessix-de-la-Couyère, etc., président au Parlement, qui dut jouir le dernier de la châtellenie des Cours ; ses descendants possèdent maintenant le manoir de la Rivière-Garmeaux, devenu une simple maison de ferme ; on y voit encore quelques débris de l'ancien logis seigneurial, auquel conduisent de vieilles rabines.

Par lettres patentes données en février 1659, Louis XIV unit, en faveur de Pierre de Launay, six fiefs de la seigneurie de la Haultaye — comprenant 300 vassaux, jouissant d'une haute justice et donnant à leur possesseur la seigneurie de la paroisse de Tresboeuf — aux fiefs de ses terres de la Rivière et des Cours ; le roi érigea le tout en châtellenie sous le nom des Cours et autorisa Pierre de Launay à élever des fourches patibulaires à quatre piliers. Ces lettres royales furent enregistrées au Parlement de Bretagne le 24 septembre 1659 (Archives du Parlement de Bretagne). Plus tard, Pierre de Launay acheta, en 1664, d'autres fiefs démembrés encore de la Haultaye, que lui vendirent René Le Lardeux et Isabelle de Cornulier, seigneur et dame de la Gastière, et il les unit également à sa châtellenie. Composée de la sorte et s'étendant presqu'entièrement dans les paroisses de Tresboeuf et de Lalleu-Saint-Jouin, cette châtellenie des Cours relevait de bien des seigneurs ; ses fiefs de Lalleu relevaient seuls du roi ; ceux des Cours et du bourg de Tresboeuf relevaient de Janzé, ceux de Monceaux de Poligné, ceux de la Haultaye de Châteaubriant, ceux de Lossac de Châteaugiron, etc.

Le seigneur des Cours était seigneur patron et fondateur de l'église de Tresboeuf, des chapelles frairiennes de Monceaux et de Lossac, et de la chapelle du manoir de la Rivière-Garmeaux ; il avait en l'église de Tresboeuf les prééminences avec un enfeu et un banc à queue armorié ; il lui appartenait de tenir une foire sur le placîs de la chapelle de Monceaux (Archives nationales P 1714). Le domaine proche de la châtellenie comprenait : le manoir seigneurial de la Rivière-Garmeaux, avec chapelle, colombier, étang, bois et rabines, — les anciens manoirs (devenus maisons de ferme) de la Cour-Briant et de la Jousselinière, — les métairies de la Porte-de-la-Rivière et de Raimbert, — les moulins à vent du Chesnot et de la Faultaye, etc.

La

montre des gentilshommes de l'évêché de Rennes, de 1541, mentionne à

Tresbeu les nobles suivants :

" Ollivier Giffart

seigneur de Verryon se présente bien monté et armé en estat d'archer. Et dit par

serment sa déclaracion et fié noble valloir environ trante ou quarante livres de

rente par an. Et requiert adjoinctz les seigneurs de La Haultaye et de La

Raimbauldière [Note : Bertrand de La Raimbaudière, seigneur dudit lieu en

la paroisse de Thourie]. Et a faict le serment.

Ollivier

Le Bigot seigneur de La Haultaye se présente monté et armé en estat

d'archer. Et dit par sa foy son revenu noble valloir environ quatre vigntz

livres de rente.

Et requiert adjoinctz avecques luy les seigneurs de Verryon

et de La Raimbauldière. Et a faict le serment. " (B. de Pleguen, E. Becdelièvre, et G. Sèvegrand).

(à compléter)

© Copyright - Tous droits réservés.