|

Bienvenue ! |

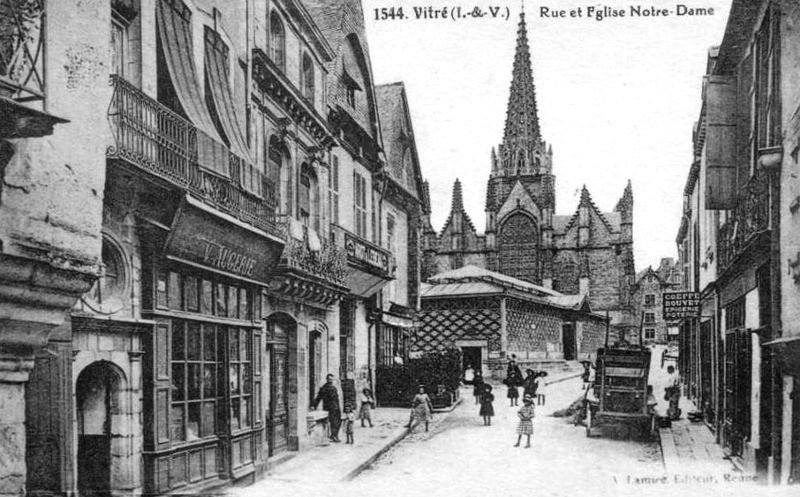

Les Curés alternatifs de Notre-Dame et de St-Martin de Vitré (1525-1790) |

Retour page d'accueil Retour page "Ville de Vitré"

Un régime extrêmement curieux et, peut-être, unique en France, de l'organisation et du fonctionnement des paroisses de Notre-Dame et de Saint-Martin de Vitré, subsista dans cette ville pendant plus de deux siècles et demi, de 1525 à 1790, c'est-à-dire jusqu'à la Révolution.

Note : Ouvrages consultés : Chanoine GUILLOTIN DE CORSON : Pouillé, historique de l'Archevêché de Rennes. Rennes, 1886, in-8°, t. VI, p. 482-490. - A. DE LA BORDERIE : Mémoire pour la paroisse Notre-Dame de Vitré. Paris, 1890, broch. in-8° de 58 p. Ce mémoire anonyme fut rédigé par A. de la Borderie. A. DE LA BORDERIE : Les paroisses de Vitré, leurs origines et leur organisation ancienne. Bulletin du Congrès de l'Association bretonne, XIXème session, tenue à Vitré en 1876, p. 971-58.

S'il est regrettable que l'histoire de cette antique cité n'ait pas été écrite, dans tous ses détails, jusqu'à ce jour, et que, notamment, elle ne l'ait pas été par l'un de ses plus illustres enfants, Arthur de la Borderie, ancien élève de l’école des Chartes et membre de l'Institut (Académie des Inscriptions et Belles-Lettres), lequel était qualifié plus qu'aucun autre pour l'entreprendre et la mener à bien, du moins a-t-il recueilli une masse énorme de documents qu'il a utilisés pour la rédaction de sa magistrale Histoire de Bretagne.

En outre, il a publie un assez grand nombre d'études spéciales se rapportant à des faits particuliers, à des évènements marquants de la vie à travers les siècles de sa ville natale ; c'est à ces sources qu'il faut puiser pour avoir des renseignements précis sur ce sujet.

La baronnie de Vitré, l'une des plus importantes de Bretagne, ayant été fondée vers le milieu du XIème siècle, ses premiers seigneurs, Riwallon (1008-1030) et Tristam (1030-1045), eurent pour principal souci de se défendre contre les incursions ennemies qui menaçaient les marches de la province ; dans ce but fut édifiée une forteresse sur l'emplacement actuel de l'église Sainte-Croix. Mais leur successeur, Robert Ier (1045-1090), la déserta jugeant, avec raison, qu'elle serait en meilleure position stratégique sur le coteau rocheux dominant la profonde vallée de la Vilaine, au Nord et à quelques centaines de mètres de l'emplacement qui avait été choisi d'abord il construisit alors, vers 1060, un nouvel et puissant château, sur lequel s'appuyèrent les remparts qui protégeaient la ville, laquelle s'était formée et développée à son Orient.

Vers 1110, leur successeur, André Ier, donna son château abandonné aux religieux bénédictins de l'Abbaye de Marmoutier-lès-Tours, lesquels fondèrent en cet endroit un prieuré ; ce fut l'origine de la paroisse Sainte-Croix et le souvenir de ce monastère subsiste encore, car, de nos jours, le quartier de la rue de Rennes, qu'il bordait, est appelé fréquemment le « bourg aux moines ».

Mais, en même temps, il fallut pourvoir aux besoins spirituels des fidèles habitant la ville close, dont le nombre allait en augmentant ; à cet effet, le seigneur de Vitré établit un corps de chanoines qui desservit une église, laquelle fut, en même temps, la chapelle du château.

Le désordre s'étant mis parmi eux, l'évêque de Rennes, Marbode, leur retira le service paroissial et, ayant établi un monastère de bénédictins de l'Abbaye de Saint-Melaine, de Rennes, en 1116, il le leur confia, ainsi que l'église qui lui était juxtaposée, laquelle était placée sous le double vocable de Notre-Dame et de Saint-Pierre ; de ce fait le prieur de la maison conventuelle fut, en fait et en droit, curé de cette paroisse.

Toutefois, ce dernier demanda et obtint qu'un prêtre séculier, et bientôt deux, logeant dans le couvent et y étant nourris, en fassent le service sous son autorité avec le titre de curé-vicaire, ou de vicaire perpétuel.

Mais les faubourgs de la ville s'étant étendus et leurs habitants ne pouvant pas y pénétrer quand les portes de l'enceinte étaient fermées, le prieuré de Notre-Dame construisit une église de secours dans le cimetière qui lui appartenait au « bourg Saint-Martin », laquelle fut placée sous le patronage de ce Saint, les prêtres séculiers, ci-dessus mentionnés, devant la desservir.

L'un d'eux élut domicile dans son voisinage pour être au milieu des fidèles qui pouvaient ainsi plus facilement recourir à son ministère ; mais, ces fidèles étaient, pour la plupart, de pauvres artisans avec beaucoup de mendiants lesquels lui procuraient des ressources absolument insuffisantes pour assurer sa subsistance, tandis que son confrère, desservant l'église de la ville close, habitée par les riches bourgeois et les opulents marchands, jouissait d'abondants revenus.

Il est à remarquer que, comme il a été dit plus haut, Saint-Martin n'était, à l'origine qu'une chapelle de secours et, qu'à ce titre, elle n'était pas paroisse et n'avait pas de fonts baptismaux lesquels sont la caractéristique des églises de cette catégorie. Mais, par ordonnance en date du 24 octobre 1420, l'évoque de Rennes, Anselme de Chantemerle, considérant que, dans le cas où la guerre forçait de tenir fermées les portes de la ville, il pouvait arriver que des enfants, nés hors de ses murailles, mourussent sans avoir reçu les cérémonies du baptême, prescrivit que des fonts seraient établis à Saint-Martin.

Il ne fut pas obéi de suite à cet ordre, car, le 12 juin 1434, le successeur de ce prélat, Guillaume Brillet, originaire de Vitré, en ayant été informé, le renouvela toutefois en spécifiant qu'il n'en serait fait usage qu'au cas où, à raison de la clôture des portes de la ville, il deviendrait impossible d'aller à l'église Notre-Dame.

Mais le curé de cette paroisse, Pierre Leclerc, qui se trouvait à ce moment au Concile de Bâle, ayant connu cette décision à son retour, la jugeant faite sans son consentement et attentatoire à ses droits, intenta un procès en cour de Rome aux fabriciens et aux « habitués », c'est-à-dire aux paroissiens de Saint-Martin, lesquels déclarèrent qu'ils l'étaient toujours de Notre-Dame et soumis à l'autorité de son curé puisque leur église n'en était qu'une succursale.

Après diverses procédures, et, sans attendre le jugement de la cause, une transaction intervint à la date du 1er février 1437 en vertu de laquelle les « habitués » de Saint-Martin s'engageaient à servir une rente annuelle de dix livres au curé de Notre-Dame, payable pour moitié à Noël et à la Saint-Jean : en outre, il était autorisé, ainsi que son vicaire, à se faire remplacer par un chapelain temporaire qu'il nommerait et révoquerait à son plaisir.

En 1474, une enquête dirigée par l'Official de Rennes établit que la rectorie et le vicariat de Notre-Dame étaient deux bénéfices distincts. Il y a lieu de noter ici que le territoire de Saint-Martin étant extrêmement étendu, le prêtre qui le desservait était doté d'un cheval.

Au siècle suivant, les deux prêtres séculiers attachés au prieuré de Notre-Dame pour assurer le service paroissial décidèrent de reprendre effectivement l'administration de Saint-Martin sans désormais la déléguer au chapelain temporaire établi par la transaction de 1437.

Mais ils n'étaient égaux ni en titre ni en dignités, et, comme il est dit ci-dessus, celui d'entr'eux qui desservait la partie suburbaine et rurale de la paroisse était réduit à une condition misérable. Afin de remédier à cet état de choses, ils firent entr'eux, à une date qui n'a pas été précisée, mais qui peut l'être vers 1525, une convention par laquelle l'un d'eux desservirait pendant huit jours la paroisse tandis que l'autre ferait le service de la succursale, et que, la semaine suivante, ils changeraient d'église et ainsi de suite, indéfiniment.

Cet état de choses, qui dura jusqu'à la Révolution, ainsi qu'il a été noté au début de cette étude, s'affermit pendant le reste du XVIème siècle et fut confirmé explicitement en 1615 par une sentence rendue par l'Officialité de Rennes.

En principe, ces deux prêtres étaient égaux entr'eux ; mais, en fait, le curé avait prééminence sur le vicaire ; toutefois, vers 1630, le prieuré de Notre-Dame, fut réduit du fait de la commende qui absorbait tous ses bénéfices, à quatre pauvres moines, qui ne pouvaient plus garder à leur charge les deux prêtres séculiers, afin de s'en libérer, ils remirent les fonctions pastorales à deux d'entre eux, François Joubin et René Hodemon, qui, jusqu'en 1650, les exercèrent avec une parfaite égalité, bien que le ministère paroissial fût interdit en principe par les règlements ecclésiastiques aux religieux. Après eux, ce ministère étant repassé à des prêtres séculiers, ceux-ci suivirent fidèlement cette tradition et, dès lors, l'égalité passa en règle avec l'alternative.

En 1669, les deux prêtres séculiers en exercice, Pierre Roulleaux et Pierre Duperron, lesquels habitaient le premier au presbytère de Notre-Dame, que les bénédictins avaient construit à proximité de l'église, mais en dehors de leurs bâtiments couventuels, et le deuxième en sa maison sise au faubourg Saint-Martin, cette paroisse n'ayant eu de logis curial qu'au moment du Concordat, décidèrent entr'eux que l'alternative de leurs fonctions porterait non plus sur la très courte période de huit jours, établie lors de son institution, mais sur un cycle de quatre années, avec toutefois, cette réserve qu'en cas de vacance de l'un de ces bénéfices pour quelque cause que ce soit, la périodicité hebdomadaire serait rétablie.

Le 26 octobre de l'année suivante, le sieur Jean Le Corvaisier de la Courgeonnière, trésorier en charge de la fabrique de Notre-Dame, lui rendit compte qu'ayant eu l'honneur de saluer Monseigneur l'Evêque de Rennes ─ Monseigneur de la Vieuville, lors de la visite qu'il avait faite à cette église le 20 de ce même mois, Sa Grandeur avait « proposé que les recteurs qui avoient, sellon l'anxcienne usance de coustume de servir alternatifment les deux parroisses de Nostre-Dame et Sainct-Martin, fussent doresnavant fixes et permanents, chascun en sa parroisse, pour éviter plusieurs inconvéniens ; et que, pour cest effet, il estoit nécessaire que les parroissiens de cette parroisse leurs eussent présenté requeste tendante à ces fins, et qu'il avait l'agrément de Monseigneur l'Evesque de Condom, abbé de Sainct-Melaisne et le consantement du prieur de Nostre-Dame » ; mais cette procédure ne fut pas agréée, « la Compagnie et Assemblée dellibérant a arresté que la parroisse ne se meslera en auchune fasson du contenu du la ditte proposition ».

Il est curieux de noter ici que les habitants de Vitré s'accommodaient fort bien de ce régime plein, cependant, d'inconvénients, comme le faisait ressortir l'évêque du diocèse ─ ils le manifestèrent à plusieurs reprises ─ et que cette tentative de l'autorité épiscopale fut la première pour détruire l'alternative, sans succès, comme on vient de le voir.

Le 31 octobre 1672, « par devant René Turpin, nottaire royal de la Cour de Rennes, et Gonthier, nottaire de la baronnye de Vitré », intervint entre « Révérend Père D. Yves Laurent, prieur claustral (des Bénédictins) et vénérable et discret messire Pierre Roulleaux, prestre, curévicaire perpétuel de la parroisse de Nostre-Dame, alias de Saint-Pierre du dict Vitré », une transaction « pour régler les contestations et différens meus et à mouvoir entre eux et leurs successeurs religieux et le curé-vicaire de la dicte parroisse ».

En vertu de cet accord la prééminence et les droits du prieur furent confirmés, comme étant « curé primitif » de la paroisse et les prêtres séculiers n'exerçant leurs pouvoirs qu'en vertu d'une délégation spéciale, toujours en vigueur depuis sa fondation.

Il réglait, en même temps, les questions très importantes de préséance aux cérémonies religieuses, notamment aux processions et aux enterrements, lesquelles ne furent pas toujours respectées, ce qui amena des incidents et des conflits. Pierre Duperron, vicaire perpétuel de Saint-Martin n'y participa pas, mais il le reconnut et le ratifia.

Cette transaction fut confirmée pair un arrêt du Parlement de Bretagne en date du 29 juillet 1670.

En 1673, avant la fin des quatre premières années fixées par la Convention de 1669, Pierre Roulleaux résigna son bénéfice aux mains de l'abbé de Saint-Melaine qui, le 27 novembre de cette année, en gratifia l'aumônier de Mgr de la Vieuville, Jean Vallet.

Comme il a été dit ci-dessus, cet évêque était opposé à l'alternative et, ayant donné au nouvel élu le seul titre de curé, il lui défendit de s'ingérer aucunement dans l'administration de Saint-Martin et, en même temps, il faisait la même interdiction à Pierre Duperron, chargé de cette église, pour la paroisse de Notre-Dame.

Ce dernier, ne tenant pas compte de cette décision, s'étant présenté à cette église pour y faire sa semaine, l'Evêque interdit de lui prêter aucune assistance, et lui retira la prébende de la Collégiale de la Magdeleine de Vitré qui lui avait été concédée par une bulle de la Cour de Rome du 23 novembre 1668 ; le 17 mars 1674, il prononça la désunion expresse des paroisses de Notre-Dame et de Saint-Martin, réduisant, par cette décision, le pauvre Duperron aux insuffisantes ressources de cette nouvelle paroisse. Ses « habitués », indignés de la mesure de rigueur qui frappait injustement un prêtre lequel, depuis vingt ans, se dépensait pour eux, demandèrent à Mgr de la Vieuville de rapporter son ordonnance, faisant observer que, de son fait, non seulement ils étaient atteints dans l'exercice de leur religion, mais, encore, que les Protestants, alors nombreux à Vitré, tournaient ces querelles en risée. L'Evêque la maintint envers et contre tous.

Pierre Duperron, soutenu par ses paroissiens et même par le prieur de Notre-Dame, déféra l'ordonnance épiscopale au Parlement de Bretagne, par acte du 31 mars 1674, aux fins de déclaration d'abus laquelle le restituerait dans ses droits dont il avait été dépouillé. Le 18 juillet, le Procureur général, Charles Huchet, déposait des conclusions de tout point favorables à sa cause.

Malgré des incidents de procédure suscités pour retarder le prononcé de l'arrêt, il paraissaît certain qu'il serait favorable au demandeur ; mais la mort de Mgr de la Vieuville, survenue le 20 janvier 1676, mit fin au procès, avant le prononcé de la sentence.

A son tour, Jean Vallet résigna ses fonctions de curé de Notre-Dame au prêtre Jean Méhaignerie, lequel ne les accepta que sous la condition du rétablissement de l'alternative qui subsista sans incident jusqu'à la Révolution.

Les deux derniers recteurs alternatifs de Notre-Dame et Saint-Martin furent Jean-Marie Moulin (1775-1791) qui, ayant refusé le serment, fut déporté à Jersey où il termina ses jours, et Louis-Joseph Brunet (1768-1791), lequel mourut à Vitré à l'âge de soixante-douze ans, le 24 juillet 1793.

Lors de l'organisation du clergé constitutionnel, en 1791, l'évêque Le Coz, métropolitain de la Bretagne, résidant à Rennes, institua comme curé de Notre-Dame, Joseph Bernard, prêtre habitué de la paroisse, qui fut installé le 11 juin avec Joseph-Valentin Gautier, vicaire à Cesson, comme vicaire, et comme curé de Saint-Martin, Maurice-Pierre Briand, économe de l'hôpital de Rennes, lequel prit possession de sa charge le 1er juillet, avec Jean Guillotin comme vicaire. La paroisse de Sainte-Croix fut supprimée et réunie à celle de Notre-Dame, malgré les protestations du curé Bernard, et elle ne fut reconstituée qu'en 1803 ; puis elle fut à nouveau abolie en 1806 pour être dénnitivement rétablie en 1820, et décrétée cure de deuxième classe en 1826.

Le concordat du 15 août 1801, qui réorganisa le culte, organisa la hiérarchie des paroisses.

L'ancien et unique doyenné de Vitré, dont le chef était le curé de Notre-Dame, ayant juridiction sur Saint-Martin, Sainte-Croix, vingt paroisses et une trêve rurales, fut divisé, et deux doyennés furent créés, celui de Notre-Dame et celui de Saint-Martin, l'un et l'autre étant égaux en tous points.

Toutefois, certains privilèges, résultant de l'ancienne prééminence de Notre-Dame sur Saint-Martin, notamment pour les processions, qui furent maintenus au profit de la première de ces paroisses, amenèrent de graves et douloureux conflits à la fin du siècle dernier.

Mais leur étude dépasserait le cadre et le caractère de cette courte notice et il suffit de les y mentionner.

Il n'est pas besoin de faire ressortir les multiples inconvénients de cette organisation si curieuse et particulière de l'alternative.

A ce sujet, Arthur de la Borderie écrit ce qui suit dans sa brochure sur « les Paroisses de Vitré », laquelle est le tirage à part du mémoire qu'il présenta à « l'Association Bretonne », au cours de sa session annuelle qu'elle tint à Vitré en 1876, et dont il fut l'animateur :

« Le principal inconvénient de ce régime, et qui, d'ailleurs, saute aux yeux, c'était (du moins il me semble) de rendre impossible dans chaque paroisse toute unité de direction et de gouvernement, chaque paroisse ayant, de fait, deux pasteurs, complètement indépendants l'un de l'autre, et se relayant de semaine en semaine, comme pour avoir mieux moyen de se contrecarrer, d'où devait résulter, ce semble, un dualisme incorrigible ou, plutôt, une anarchie véritable. A la vérité, la source de cet inconvénient était bien moins dans l'alternative que dans la complète égalité des deux pasteurs.

« Mais ce qui a lieu de surprendre, et ce qui doit nous donner une haute idée du génie conciliant de nos devanciers, c'est que nulle part on ne trouve trace de luttes qu'un tel dualisme semblerait devoir faire éclater immanquablement. Nul ne se plaint de cette organisation ni ne s'en étonne. Au contraire, une entreprise dirigée contre elle, dans le but de donner à chaque église un seul et unique pasteur, échoue après deux années sous la désapprobation muette, mais générale de la population vitréenne ».

(Henry Tortelier).

© Copyright - Tous droits réservés.