|

Bienvenue chez les Arbrisselois |

ARBRISSEL |

Retour page d'accueil Retour Canton de Retiers

La commune

d'Arbrissel ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE d'ARBRISSEL

Arbrissel vient du latin « arborisellum » (petit bois).

Au milieu du XIème siècle (vers 1047) naquit à Arbrissel, « ex pago Redonensi oriundus, vill qu vulgo Arbrissellum. nuncupatur » (Acta Sanctorum, ap. Bollandum, feb. III, 600) de Damalioc et d'Orguendis, un homme destiné à illustrer par ses vertus le lieu de sa naissance, le bienheureux Robert d'Arbrissel. La tradition locale prétend qu'il naquit au village de la Boussardière, situé à un kilomètre du bourg. On y montre encore la maison qui a remplacé celle où il fut élevé, et un peu plus loin une fontaine qu'il creusa, dit-on, lui-même. Il fut reçu docteur en théologie de l'Université de Paris en 1075 et fut ordonné prêtre. Sa renommée parvint à Sylvestre de La Guerche, évêque de Rennes, qui l'appela auprès de lui vers 1085. A la prière de Sylvestre de la Guerche, évêque de Rennes, Robert remplit la charge de trésorier du Chapitre, qui était la première dignité du diocèse après celle du prélat. Mais Sylvestre étant mort, Robert quitta Rennes, et, fuyant les honneurs, se cacha dans la solitude de la forêt de Craon, où il fonda en 1091 l'abbaye de Notre-Dame de la Roë. Toutefois, sur l'ordre du pape Urbain II, qui le vit à Angers, il dut quitter son monastère pour se livrer à l'exercice de la prédication ; il put enfin, après de longues missions, se retirer définitivement dans les bois solitaires de l'Anjou, et il y fonda l'abbaye de Fontevrault en 1099. Il mourut le 25 février 1116, à Orson, en Berry.

Ce n'est pas ici le lieu de retracer cette admirable vie de Robert d'Arbrissel, mais nous devons rechercher surtout les rapports de ce saint homme avec sa paroisse natale. Or, l'on admet que Damalioc, son père, se fit prêtre. D'après D. Lobineau, c'était même « un de ces prêtres mariés qui regardaient le sanctuaire comme leur héritage ». Il semble que ce Damalioc jouissait de l'église même d'Arbrissel, qu'il laissa à son fils Robert. En effet, Robert signe vers 1095 : Robertus presbyter Arbrexel, ce qui indique qu'il était alors le pasteur de la paroisse. De plus, nous allons à l'instant le voir donner lui-même cette église d'Arbrissel ; il la possédait donc, et, comme il était prêtre, il l'administra très probablement après s'être démis de la trésorerie de Rennes. On peut aussi remarquer que le Nécrologe de Fontevrault, mentionnant le décès de la mère de Robert, Orguendis, et du frère de ce saint, Fulcodius, se tait au sujet de son père. Damalioc avait donc dû mourir pendant la jeunesse de Robert, ce qui avait donné de bonne heure à celui-ci la jouissance de l'église d'Arbrissel. Quoi qu'il en fût, pendant que Robert se trouvait à l'abbaye de la Roë, nouvellement fondée par lui, il donna en l'an 1098 à ce monastère l'église d'Arbrissel, « Robertus de Arbrisel, vir magn authoritatis, dedit ecclesiam de Arbrisel ecclesi B. M. de Rota » (Cartulaire de l'abbaye de Roë). Un peu plus tard, un autre Robert, fils de Guy, dont on ne sait pas autre chose, donna à la même abbaye la moitié du cimetière d'Arbrissel et toute la dîme qu'il possédait dans cette paroisse (Cartulaire de l'abbaye de Roë - Hervé de l'Epine, petis-fils d'Hervé de Martigné, donna l'église d'Arbrissel à Robert pour son abbaye de la Roë ; cet Hervé était alors seigneur d'Arbrissel, et sa donation n'était en réalité que la confirmation du don fait par Robert lui-même au monastère de la Roë). Comme l'on voit, l'église d'Arbrissel avait certainement subi le sort des autres temples tombés en mains séculières, puisque son cimetière appartenait encore en partie à un laïque, ce qui confirme l'appréciation de D. Lobineau au sujet de la famille de Robert d'Arbrissel. A la suite de cette donation fut fondé le prieuré-cure d'Arbrissel. En conséquence, des chanoines réguliers dépendant de l'abbaye de la Roë, et présentés à l'évêque de Rennes par l'abbé de ce monastère, administrèrent la paroisse d'Arbrissel jusqu'à l'époque de la Révolution (Pouillé de Rennes).

Sous l'Ancien Régime, la paroisse d'Arbrissel, qui dépend de lancien évêché de Rennes, relève de la baronnie de Châteaubriant, des princes de Condé, qui sont aussi seigneurs de Martigné-Ferchaud.

On rencontre les appellations suivantes : Arborisellum, Arborella, Arbrexel, Arbrissellum (XIème et XIIème siècles), Arbressel (en 1402), Erbressel (en 1499), ecclesia de Arbore sicca (en 1516).

Note : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse d'Arbrissel : Le B. Robert, "Robertus presbyter Arbrexel" (vers 1095), Frère Jean de la Barre, dit Malescot (vers 1402), Frère Jehan Le Maire (en 1474), Frère Jehan Cheminart, Frère Louis de Villeblanche (1488-1504), Frère Jehan Le Rouyer (en 1505), Frère Thébaud Mellet (1537 et afferma son bénéfice en 1551 au prêtre Jehan Faverye), Jacques Ballin (en 1576 et en 1578), Julien Gyre (1601-1619), François du Chef (en 1619), Gabriel Blanchouin (en 1623 et jusqu'en 1627), Callixte Forest (1634-1678), Jean Denyau (1679-1711), Frère François Chaillou (en 1711), Frère Guillaume Rallier (1721-1727), Frère Julien Bidé (1727-1752), Frère Pierre Gaignard (1733-1792), Noël Petit (1803-1807), N.. Coterel (1807-1812), N... Leroux (1813-1816), Pierre-Michel Brault (1816-1834), Benjamin Cruzel (1834-1853), Jean-François Raison (1853-1865), Jean-Louis Cotrel (à partir de 1865), ....

Voir

![]() "

Le

cahier de doléances d'Arbrisel en 1789

".

"

Le

cahier de doléances d'Arbrisel en 1789

".

![]()

PATRIMOINE d'ARBRISSEL

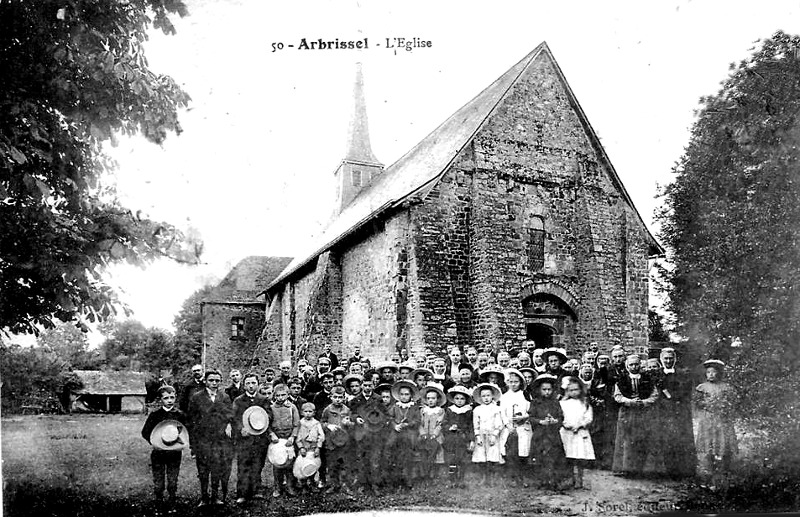

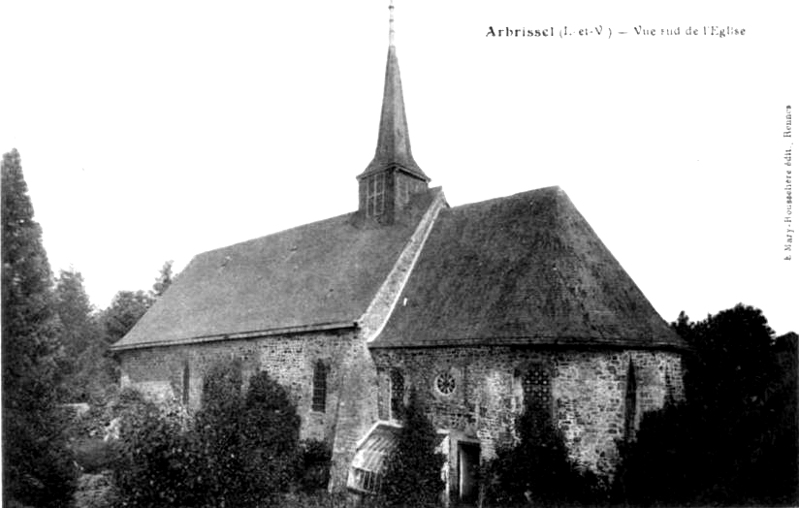

![]() l'église

Notre-Dame (XI-XII-XVI-XIXème siècle). Dédiée à la Sainte Vierge et

ayant pour patrons secondaires saint Jean-Baptiste et saint Augustin, l'église

actuelle d'Arbrissel pourrait bien remonter au temps du bienheureux Robert ;

peut-être la fit-il reconstruire lui-même lorsqu'il la donna à ses

religieux de la Roë : c'est le type de l'église rurale du XIème siècle,

composée d'une seule nef terminée par une abside, sans transepts. Le

portail occidental, quoique déformé par de hideux contreforts plus

modernes, est remarquable à cause de son archivolte en plein cintre décorée

d'une série d'étoiles ou de pointes de diamant. La nef est insignifiante

aujourd'hui, parce qu'on a modifié toutes ses ouvertures à différentes époques

; elle a même dû être reconstruite en partie depuis le XIIème siècle,

mais elle se termine par une arcade triomphale très surbaissée, aussi

simple que possible quoique très antique, accompagnée de petits autels

plus modernes. L'abside n'est pas moins digne d'attention : c'est un hémicycle

flanqué extérieurement de contreforts romans ; à l'intérieur, elle est

occupée tout entière par un grand retable d'autel qui lui enlève son

caractère primitif. Toutefois, ce maître-autel n'est pas sans valeur, et

voici la description détaillée qu'en a faite M. l'abbé Brune : «

C'est un autel de la renaissance, plus élégant, plus léger et dans de

meilleures proportions qu'aucun de ceux que nous connaissons. Il est nécessairement

petit, parce que l'emplacement ne comportait pas de grandes dimensions, mais

il pourrait, malgré cela, servir de modèle dans de plus somptueuses églises.

Il est en pierre, ainsi que le panneau intérieur où l'on place

ordinairement un tableau, et qui est ici un bas-relief très-remarquable par

son originalité et la facilité d'exécution qu'on y trouve. Le tabernacle

lui-même en faisait partie et n'était autre chose que le tombeau de la

Vierge en saillie sur le fond et environné des apôtres et des saintes

femmes, au milieu desquels un petit ange soulève d'une main le bord du

linceul, et de l'autre indique l'Assomption de la mère de Dieu, que l'on

voit enlevée par les anges et entrant triomphante dans le royaume de son

fils. Cette composition, qui n'est certainement pas l'oeuvre d'un artiste

bien exercé, présente beaucoup de fautes et d'incorrections sous le

rapport du dessin ; mais la première pensée en est heureuse, et on

remarque dans les têtes et les poses une expression si naturelle et un

sentiment d'étonnement et d'admiration si énergiquement rendu, qu'on ne

peut s'empêcher de croire qu'avec plus de connaissance de l'art, le

sculpteur qui a créé cette scène eût fait un chef-d'oeuvre.

Malheureusement, on a brisé le tombeau pour mettre en place un petit

tabernacle en bois et l'on a barbouillé de couleur tout le bas-relief »

(Archéologie religieuse, 232). Arbrissel relevait féodalement de la

baronnie de Châteaubriant, et en 1664 les officiers du prince de Condé,

alors baron de Châteaubriant, dressèrent un procès-verbal de l'état où

ils trouvèrent l'église de cette paroisse ; nous en extrayons les détails

suivants : En dehors de l'église d'Arbrissel, au-dessus du portail

occidental, était un écusson portant une roue à six pointes. Les mêmes

armoiries, qui étaient celles de l'abbaye de la Roë, se retrouvaient «

sur le lambris qui est au-dessus du maître-autel et sur le milieu de la

poutre qui traverse le choeur » (les Eglises sous la baronnie de

Châteaubriant, p. 40). Dans la vitre du côté de l'épître étaient «

trois cartouches portant d'argent à trois roues d'azur, dont l'anneau est

de gueules ». Un certain « sieur de la Jaroussaye-Godart »,

qui possédait en Arbrissel le manoir de la Jaroussaye (La Jaroussaye

appartenait en 1440 à Jeanne de Benazé, et en 1513 à René du Maz ou Matz),

avait une pierre tombale armoriée « sous l'estrade de l'autel et

sortant jusqu'auprès du balustre » ; il prétendait, en outre, avoir

droit à un banc placé dans la nef, devant l'autel de la Sainte-Vierge,

mais les officiers inquisiteurs n'admirent point ses prétentions et

apprirent que ce banc était autrefois « vulgairement appelé le banc

des commères ou des mariées ». Les officiers de Châteaubriant demandèrent

ensuite pour qui se faisaient, le dimanche, les prières nominales ; on leur

répondit « qu'elles se faisaient pour Hervé de l'Espine, comme

seigneur fondateur d'Arbrissel, et pour Son Altesse le prince de Condé,

baron de Châteaubriant, comme seigneur supérieur ». Cette famille de

l'Espine était bien ancienne à Arbrissel, puisque le Cartulaire de la Roë

rapporte que le bienheureux Robert convertit vers l'an 1096 un Hervé de l'Espine,

seigneur d'Arbrissel (D. Plaine, Notice historique sur le B. Robert d'Arbrissel).

Au XVIIème siècle, la famille de l'Espine continuait de posséder depuis

1427 pour le moins le manoir du Boistaillé, en Arbrissel, et conservait,

paraît-il, ses droits de seigneur fondateur de l'église paroissiale

(Pouillé de Rennes). Le pignon ouest comporte une porte

Renaissance qui comportait au XVIIème siècle les armes de labbaye de la

Roë. Le retable de l'Assomption date du XVIIème siècle : en pierre et

marbre, il renferme en son centre un haut-relief en albâtre représentant

l'Assomption. Le retable Saint-Jean date de 1704. Le chur possédait autrefois une pierre tombale

armorié appartenant aux seigneurs de la Jaroussaye ou Jarsais ;

l'église

Notre-Dame (XI-XII-XVI-XIXème siècle). Dédiée à la Sainte Vierge et

ayant pour patrons secondaires saint Jean-Baptiste et saint Augustin, l'église

actuelle d'Arbrissel pourrait bien remonter au temps du bienheureux Robert ;

peut-être la fit-il reconstruire lui-même lorsqu'il la donna à ses

religieux de la Roë : c'est le type de l'église rurale du XIème siècle,

composée d'une seule nef terminée par une abside, sans transepts. Le

portail occidental, quoique déformé par de hideux contreforts plus

modernes, est remarquable à cause de son archivolte en plein cintre décorée

d'une série d'étoiles ou de pointes de diamant. La nef est insignifiante

aujourd'hui, parce qu'on a modifié toutes ses ouvertures à différentes époques

; elle a même dû être reconstruite en partie depuis le XIIème siècle,

mais elle se termine par une arcade triomphale très surbaissée, aussi

simple que possible quoique très antique, accompagnée de petits autels

plus modernes. L'abside n'est pas moins digne d'attention : c'est un hémicycle

flanqué extérieurement de contreforts romans ; à l'intérieur, elle est

occupée tout entière par un grand retable d'autel qui lui enlève son

caractère primitif. Toutefois, ce maître-autel n'est pas sans valeur, et

voici la description détaillée qu'en a faite M. l'abbé Brune : «

C'est un autel de la renaissance, plus élégant, plus léger et dans de

meilleures proportions qu'aucun de ceux que nous connaissons. Il est nécessairement

petit, parce que l'emplacement ne comportait pas de grandes dimensions, mais

il pourrait, malgré cela, servir de modèle dans de plus somptueuses églises.

Il est en pierre, ainsi que le panneau intérieur où l'on place

ordinairement un tableau, et qui est ici un bas-relief très-remarquable par

son originalité et la facilité d'exécution qu'on y trouve. Le tabernacle

lui-même en faisait partie et n'était autre chose que le tombeau de la

Vierge en saillie sur le fond et environné des apôtres et des saintes

femmes, au milieu desquels un petit ange soulève d'une main le bord du

linceul, et de l'autre indique l'Assomption de la mère de Dieu, que l'on

voit enlevée par les anges et entrant triomphante dans le royaume de son

fils. Cette composition, qui n'est certainement pas l'oeuvre d'un artiste

bien exercé, présente beaucoup de fautes et d'incorrections sous le

rapport du dessin ; mais la première pensée en est heureuse, et on

remarque dans les têtes et les poses une expression si naturelle et un

sentiment d'étonnement et d'admiration si énergiquement rendu, qu'on ne

peut s'empêcher de croire qu'avec plus de connaissance de l'art, le

sculpteur qui a créé cette scène eût fait un chef-d'oeuvre.

Malheureusement, on a brisé le tombeau pour mettre en place un petit

tabernacle en bois et l'on a barbouillé de couleur tout le bas-relief »

(Archéologie religieuse, 232). Arbrissel relevait féodalement de la

baronnie de Châteaubriant, et en 1664 les officiers du prince de Condé,

alors baron de Châteaubriant, dressèrent un procès-verbal de l'état où

ils trouvèrent l'église de cette paroisse ; nous en extrayons les détails

suivants : En dehors de l'église d'Arbrissel, au-dessus du portail

occidental, était un écusson portant une roue à six pointes. Les mêmes

armoiries, qui étaient celles de l'abbaye de la Roë, se retrouvaient «

sur le lambris qui est au-dessus du maître-autel et sur le milieu de la

poutre qui traverse le choeur » (les Eglises sous la baronnie de

Châteaubriant, p. 40). Dans la vitre du côté de l'épître étaient «

trois cartouches portant d'argent à trois roues d'azur, dont l'anneau est

de gueules ». Un certain « sieur de la Jaroussaye-Godart »,

qui possédait en Arbrissel le manoir de la Jaroussaye (La Jaroussaye

appartenait en 1440 à Jeanne de Benazé, et en 1513 à René du Maz ou Matz),

avait une pierre tombale armoriée « sous l'estrade de l'autel et

sortant jusqu'auprès du balustre » ; il prétendait, en outre, avoir

droit à un banc placé dans la nef, devant l'autel de la Sainte-Vierge,

mais les officiers inquisiteurs n'admirent point ses prétentions et

apprirent que ce banc était autrefois « vulgairement appelé le banc

des commères ou des mariées ». Les officiers de Châteaubriant demandèrent

ensuite pour qui se faisaient, le dimanche, les prières nominales ; on leur

répondit « qu'elles se faisaient pour Hervé de l'Espine, comme

seigneur fondateur d'Arbrissel, et pour Son Altesse le prince de Condé,

baron de Châteaubriant, comme seigneur supérieur ». Cette famille de

l'Espine était bien ancienne à Arbrissel, puisque le Cartulaire de la Roë

rapporte que le bienheureux Robert convertit vers l'an 1096 un Hervé de l'Espine,

seigneur d'Arbrissel (D. Plaine, Notice historique sur le B. Robert d'Arbrissel).

Au XVIIème siècle, la famille de l'Espine continuait de posséder depuis

1427 pour le moins le manoir du Boistaillé, en Arbrissel, et conservait,

paraît-il, ses droits de seigneur fondateur de l'église paroissiale

(Pouillé de Rennes). Le pignon ouest comporte une porte

Renaissance qui comportait au XVIIème siècle les armes de labbaye de la

Roë. Le retable de l'Assomption date du XVIIème siècle : en pierre et

marbre, il renferme en son centre un haut-relief en albâtre représentant

l'Assomption. Le retable Saint-Jean date de 1704. Le chur possédait autrefois une pierre tombale

armorié appartenant aux seigneurs de la Jaroussaye ou Jarsais ;

![]() le

manoir des Jarsais ou Jarzay ou Jaroussaye (XVIIème siècle), propriété

de Poulain des Jarsais, dit « du Bignon », un chouan. Le manoir

primitif était à la famille Bénazé (en 1440), à la famille du Matz ou Maz (en 1513), puis Godart ;

le

manoir des Jarsais ou Jarzay ou Jaroussaye (XVIIème siècle), propriété

de Poulain des Jarsais, dit « du Bignon », un chouan. Le manoir

primitif était à la famille Bénazé (en 1440), à la famille du Matz ou Maz (en 1513), puis Godart ;

![]() l'ancien

manoir du Boistaillé (XVIIIème siècle), propriété de la famille Martin.

Le manoir primitif appartenait à la famille l'Epine en 1427, puis à Anne

Vincent, veuve de Jean Marion en 1513 ;

l'ancien

manoir du Boistaillé (XVIIIème siècle), propriété de la famille Martin.

Le manoir primitif appartenait à la famille l'Epine en 1427, puis à Anne

Vincent, veuve de Jean Marion en 1513 ;

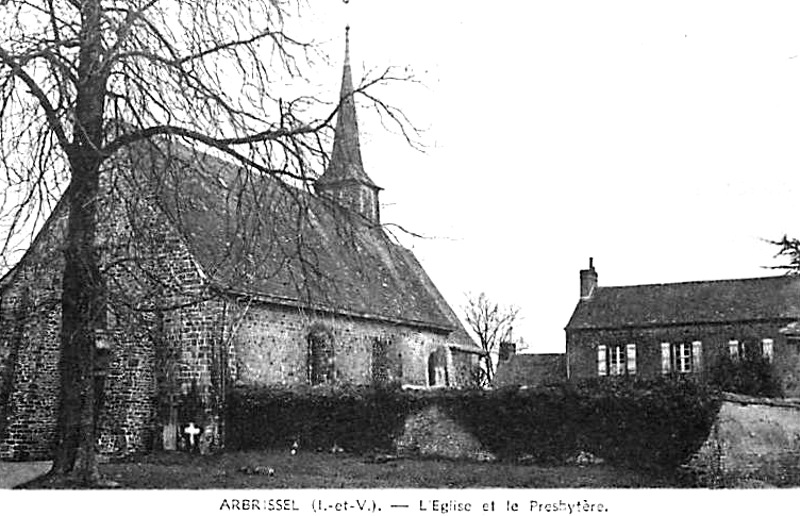

![]() l'ancien

presbytère (1848) ;

l'ancien

presbytère (1848) ;

![]() un moulin

à vent à Garmont ;

un moulin

à vent à Garmont ;

A signaler aussi :

![]() l'ancien

logis prioral, situé au bourg et occupé autrefois par des Religieuses Institutrices ;

l'ancien

logis prioral, situé au bourg et occupé autrefois par des Religieuses Institutrices ;

![]() l'ancien

oratoire. Il y avait en Arbrissel qu'un seul oratoire, dédié à la Sainte

Vierge, et sans aucun style. On dit qu'il était très ancien, mais il a été

restauré et bénit le 3 mai 1855 sous le titre de Notre-Dame de l'Immaculée-Conception.

Cet oratoire appartenait à la fabrique. On y disait de temps en temps la

messe et l'on y allait processionnellement dans certaines circonstances ;

l'ancien

oratoire. Il y avait en Arbrissel qu'un seul oratoire, dédié à la Sainte

Vierge, et sans aucun style. On dit qu'il était très ancien, mais il a été

restauré et bénit le 3 mai 1855 sous le titre de Notre-Dame de l'Immaculée-Conception.

Cet oratoire appartenait à la fabrique. On y disait de temps en temps la

messe et l'on y allait processionnellement dans certaines circonstances ;

![]() l'ancien

manoir du Vieux-Moussé. Propriété de la famille Champagné en 1513 ;

l'ancien

manoir du Vieux-Moussé. Propriété de la famille Champagné en 1513 ;

![]() l'ancien

manoir du Bois-Johan (ou Bourg-Jouan en 1400). Il possédait autrefois un

droit de haute justice et appartenait à la famille de Saulnière en 1427 et 1513 ;

l'ancien

manoir du Bois-Johan (ou Bourg-Jouan en 1400). Il possédait autrefois un

droit de haute justice et appartenait à la famille de Saulnière en 1427 et 1513 ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE d'ARBRISSEL

Lors de la Réformation faite en 1427, dans l'évêché de Rennes, par les commissaires J. Malaunay et J. le Caoisin, plusieurs nobles sont mentionnés à Arbrissel (40 contribuants) :

![]() Jean

des Saulniers (Saulnière), sr. du manoir du Boisjehan (Bois-Johan) ;

Jean

des Saulniers (Saulnière), sr. du manoir du Boisjehan (Bois-Johan) ;

![]() Hervé

de Lespine (lEpine), sr. du Boistaillé.

Hervé

de Lespine (lEpine), sr. du Boistaillé.

La

montre des gentilshommes de l'évêché de Rennes, de 1541, mentionne à

Arbresec les nobles suivants :

" Loys de Saulnières

[Note : Cette famille tenait le manoir du Bois-Johan, en Arbrissel (réformations

de 1427 et 1513)] a faict remonstrez par

Jehan son filz comme il est occupé au service du Roy au chasteau de Nantes là où il est mortepoix

[Note : Mortepoix = soldat de garnison] ordinaire. Et supplye estre excusé. Il est baillé pour

notoire que ledict de Saulnières est mortepoix à Nantes. Et aura acte de sa

remonstrance. " (B. de Pleguen, E. Becdelièvre, et G. Sèvegrand).

(à compléter)

© Copyright - Tous droits réservés.