|

Bienvenue chez les Bédéens |

BEDEE |

Retour page d'accueil Retour Canton de Montfort-sur-Meu

La commune de

Bédée ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de BEDEE

Bédée vient du gaulois "bedo" (fosse) ou "betu" (bouleau) et du suffixe gaulois "iscum".

Bédée est, semble-t-il, un démembrement de l'ancienne paroisse primitive de Pleumeleuc.

Le nom de la paroisse de Bédée apparaît pour la première fois en 1122. A cette époque, Donoald, évêque d'Aleth, confirma les Bénédictins de Saint-Melaine dans la possession de l'église de Bédée, « ecclesiam de Bidisco ». Un peu plus tard, en 1152, Guillaume, abbé de Saint-Melaine, permit à Guillaume, seigneur de Montfort, de construire l'abbaye de Saint-Jacques de Montfort sur le territoire de sa paroisse de Bédée, « in Bedensi parrochia » (Dom Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, I, 544 et 613). Enfin, Josse, archevêque de Tours, en 1158, le pape Luce III en 1185, et Pierre Giraud, évêque de Saint-Malo, en 1187, confirmèrent l'abbé de Saint-Melaine dans la possession de l'église de Bédée, « ecclesiam de Bedesc in episcopatu Macloviensi » (Cartulaire de l'abbaye Saint-Melaine). Ainsi, il est évident que Bédée existait comme paroisse au XIIème siècle et dépendait déjà de l'abbaye de Saint-Melaine de Rennes. Le recteur de Bédée fut présenté par l'abbé de Saint-Melaine jusqu'à l'extinction de ce titre abbatial, en 1770 ; il devint alors à la présentation de l'évêque. Il jouissait d'une partie des dîmes de la paroisse, les autres dîmes étant partagées entre les prieurs de Bédée et de Saint-Nicolas de Montfort, dépendant l'un et l'autre de Saint-Melaine. En 1730, le recteur de Bédée déclara n'avoir que 600 livres de revenu net ; mais plus tard, vers 1760, il touchait 2 400 livres de rentes, en chiffre brut. En 1790, le recteur Marc Jollive déclara que, toutes charges déduites, il lui restait 1 385 livres 10 sols de revenu net (Pouillé ms. de Saint-Malo - Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 29).

Une tradition veut que l'église actuelle occupe la place de l'ancienne église priorale et que l'église paroissiale primitive se trouvât au Champ Saint-Pierre. On voit d'ailleurs dans ce champ une motte entourée de douves, qui est considérée comme une des résidences du roi Salomon au IXème siècle.

L'abbaye Saint-Jacques de Montfort est construite au XIIème siècle sur son territoire puis rattachée à la commune de Montfort en 1829. La paroisse de Bédée dépendait jadis de l'ancien évêché de Saint-Malo.

Le capitaine ligueur Gabriel de Montbourcher, sieur de Tréméreuc, s'empare de Bédée en 1597 et commence à y établir des retranchements, mais il se retire à l'approche des Royaux. Les chouans du comte de Puisaye, chef de l'insurrection royaliste en Bretagne, y campent en revenant du combat de Beignon (Morbihan).

On rencontre les appellations suivantes : Bedesq (en 1120), ecclesia de Bidisco (en 1122), ecclesia Bedensis (en 1152), Bedescum (en 1158), Bediscum (en 1330), Bedesq (au XVIème siècle).

Note 1 : liste non exhaustive des maires de Bédée : .... François Fleury (1848-1850), Louis Oresve (1850-1855), Joseph Eveillard (1855-1860), Alexandre Cazo (1860-1863), Pierre Demay (1863-1870), René Hamon (1870-1875), Louis Eveillard (1875-1894), Jean-Marie Ronsin (1894-1912), Louis Leroy (1912-1930), Julien Marquer ou Marqué (1930-1947), Joseph Filaux (1947-1959), François Barenton (1959-1968), Edmond Blanchet (1968-1989), Annie Davy (1989-2014), Joseph Thébault (2014-2020), etc .....

Note 2 : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse de Bédée : Jehan Rochier (en 1555), Jehan Aubretière (résigna vers 1560), Jean Guérin (1560-1562, il se fit pourvoir par l'archevêque de Tours alors que l'évêque nomma de son côté Michel de la Marche, et Jean Turpin se fit pourvoir en cour de Rome), Jean Bouscher (en 1562), Olivier Le Fauchoux (en 1584), Guillaume Catherine (résigna en 1594), Jean Courtoys (1594-1631), François Botherel (1631-1654, il afferma en 1636 le logis prioral de Bédée, trouvant son presbytère trop éloigné du bourg, et il est inhumé dans l'église de Bédée), Jean Loyson (en 1654), François Le Maire (1659-1687, inhumé dans l'église), Jean Guesdon (présenté par l'abbé de Saint-Melaine, refusé par l'évêque, fut pourvu par l'archevêque de Tours le 13 mars 1688 ; mais Mathurin Ernault qui s'était fait pourvoir en cour de Rome, prit possession le 19 du même mois ; enfin Golven Mouillart se fit encore pourvoir à la même époque, probablement par l'évêque de Saint-Malo), Pierre-Louis Ermard de Baurepaire (1688-1713, inhumé dans l'église), François Nicollas (en 1713), Nicolas Tirant (décédé en 1715), René de Saint-Pern (1716-1759), Louis-Jean du Boishamon (1759-1775), Olivier Bourdet (en 1775), Marc-Jean Jollive (1776-1791 et en 1803), Charles Faisant (1803-1814), Pierre Coëdro (1814-1818), Pierre-Olivier Gaudin (1818-1823), Joseph-Pierre Berthelot (1823-1829), Joseph Berthelot (1829-1836), Jean Legenvre (1836-1862), Julien Labé (1862-1871), Eugène Ollivier (en 1871), Julien Sicot (1871-1872), Joseph Saubost (1872-1882), Eugène André (à partir de 1882), .....

Voir

![]() "

Le

cahier de doléances de Bédée en 1789

".

"

Le

cahier de doléances de Bédée en 1789

".

Voir

![]() "

Pierre-Julien Oresve, prêtre natif de Bédée et guillotiné à Rennes en 1794

".

"

Pierre-Julien Oresve, prêtre natif de Bédée et guillotiné à Rennes en 1794

".

![]()

PATRIMOINE de BEDEE

![]() l'église

Saint-Pierre-et-Saint-Louis (XVIème siècle-1885-1888), remaniée au XIXème siècle par l'architecte

Arthur Regnault. Cette église remplace

l'ancienne église du XVIème siècle et l'ancienne chapelle du prieuré (X-XIème siècle).

Le premier patron de cette église est saint Pierre, son second est saint

Louis. D'après la tradition locale, l'église actuelle était jadis l'église

du prieuré ; l'ancienne église paroissiale se trouvait, dit-on, à quelque

distance de là, dans ce qu'on appelle le champ Saint Pierre. Dans ce

champ on voit encore une motte entourée de douves, regardée comme ayant été

l'antique résidence de Salomon, roi de Bretagne, et désignée par lui en

860 comme il suit : « Villa publics sedis nostrœ Bedul-campo » (Dom Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, I, 314).

A côté de ce château eût donc été construite la première église de Bédée

; le nom de Saint-Pierre donné à cet endroit est peut-être la plus forte,

pour ne pas dire l'unique présomption en faveur de cette tradition. Quoi

qu'il en soit, l'église actuelle de Bédée, — soit qu'elle ait été

d'abord église priorale ou non, — a conservé une preuve de son antiquité

: c'est, à l'angle Nord-Est du transept septentrional, « un reste de

construction qui rappelle le XIème siècle » (M. l'abbé Brune,

Archéologie religieuse, 404). Le reste de l'église ne semble pas remonter

au-delà des premières années du XVIème siècle, et même il existe des

portions plus récentes. L'édifice se compose d'une nef accostée d'un seul

collatéral au Midi ; le choeur se termine par un chevet droit tourné vers

l'Orient. Extérieurement, cette église offre quelques détails d'architecture

qui ne sont point à dédaigner : fenêtres flamboyantes, corniches en

arcatures d'accolade, pignons et gables avec gargouilles, pinacles et choux,

nombreux écussons de toutes formes, mais devenus illisibles ; c'est, en un

mot, une décoration assez riche, mais irrégulière, provenant de la

construction de plusieurs chapelles seigneuriales ajoutées sans grand ordre

le long de la nef. A l'intérieur, des colonnes en palmiers, surmontées

d'arcs en plein cintre d'une belle élévation, séparent la nef de son

collatéral ; les tirants et les filières de cette nef sont couverts de

sculptures assez curieuses ; sur l'une de ces poutres est gravée la date

1552. « Plusieurs fenêtres, dont l'arcade est ornée de coeurs, sont

d'un beau travail, dit M. l'abbé Brune. On y retrouve deux verrières

très-précieuses, quoique déjà fort mutilées. Celle du chevet représente

le mystère de la Pentecôte. La Vierge, assise au milieu des saintes femmes

et des apôtres, est une des figures les mieux conservées et d'un beau

dessin ; cette verrière porte la date de 1550. La fenêtre éclairant le

choeur au côté Sud contient une fort belle assomption de la Vierge. On

voit aussi dans le choeur un joli tableau représentant la Sainte Vierge

tenant l'enfant Jésus dans ses bras. Nous ne pensons pas qu'il soit

original, mais du moins c'est une bonne copie de l'école française et qui

n'est pas sans valeur » (Archéologie religieuse, 405). A l'origine,

les barons de Montfort et les moines de Saint-Melaine étaient évidemment

les seigneurs supérieurs, fondateurs et prééminenciers de l'église de Bédée

; mais en 1715 Charles Botherel, seigneur de la Pinelaye, acheta du duc de

la Trémoille, baron de Montfort, tous les droits seigneuriaux, de ce

dernier dans la paroisse de Bédée ; aussi en 1744 prenait-il le titre de «

seigneur de Bédée, supérieur et fondateur de ladite église » (nota

: En 1733, ce seigneur fit des démarches pour obtenir du roi l'érection de

la terre de Bédée en vicomté, par union du fief de la Prévôté de

Bédée, des terres de Launay-Hay, le Coudray, la Prioulaye, la Pinelaye et

la Marche, et de cinq bailliages démembrés de Mauron).

Plusieurs chapelles seigneuriales avaient été ajoutées, avons-nous dit,

à l'église primitive de Bédée. La plus ancienne devait être celle de

Notre-Dame, dépendant du manoir de Launay-Hay. Jean Hay, seigneur de

Launay, et Marguerite Neptumou des Neptumières, sa femme, y furent

inhumés, vers la fin du XIVème siècle, devant l'autel Notre-Dame, où ils

avaient les prééminences. Sur leur tombeau furent gravées leurs armoiries

: de sable au lion d'argent morné, qui est Hay, et d'or à une

fleur de lys d'azur, qui est Neptumou (Du Paz, Histoire généalogique

de Bretagne, 796). Cette chapelle passa plus tard aux mains des seigneurs du

Coudray, dont elle prit le nom. René Maudet, qui la desservait (car elle

était fondée de messes), étant mort en 1630, ce fut Jean Botherel,

seigneur du Coudray et de Montellon, qui présenta Guillaume Marquer pour le

remplacer. La chapelle Sainte-Anne dépendait du manoir du Plessix-Cojallu.

En 1613, Guillaume Le Bouteiller, seigneur de la Gaultraye et du

Plessix-Cojallu, présenta cette chapellenie à Guillaume Aube. Les

seigneurs du Plessix-Cojallu, est-il dit en 1776, « ont une chapelle

prohibitive en l'église de Bédée, avec écussons de leurs armes dans la

vitre de ladite chapelle, qui est close par un balustre et qui a porte pour

sortir dans le cimetière, dont lesdits seigneurs ont la clef ; ils y ont

aussi banc à queue, pierre tombale, enfeu où ils se font inhumer, et une

fondation de deux messes par semaine » (Archives départementales

d'Ille-et-Vilaine). Une troisième chapelle prohibitive était celle des

seigneurs du Plessix-Joubin, fondée par la famille Joubin et mentionnée en

1633. Il y avait, en outre, dans l'église de Bédée : la chapellenie et

l'enfeu des seigneurs de la Prioulaye ; Guy Gaultier fut pourvu de ce

bénéfice en 1613, et Jean Botherel jouissait de l'enfeu seigneurial en

1682 ; — la chapellenie des seigneurs de Blavon, en présentation de la

famille de la Motte-Vauvert ; — la chapellenie de la Touche, présentée

en 1773 par le sieur de la Haye du Plessix-Joubin à M. Paves ; ce dernier

estimait ce bénéfice 150 livres de rente en 1790 ; — enfin, la

chapellenie du Coudray-Vilbour, dont M. Bédel était titulaire en 1790, et

qu'il estimait valoir 66 livres de rente (Archives départementales

d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 29). Saint Antoine est particulièrement honoré à

Bédée. Adossée à un pilier au Nord dans l'église, est la statue de ce

saint ; au-dessus, deux anges tiennent l'écusson des de Boistravers,

seigneurs de la Pinelaye, en Bédée : d'argent chevronné de gueules ;

à ses pieds, les mêmes armoiries avec des alliances se retrouvent

sculptées. La fête de saint Antoine est célébrée solennellement à

Bédée le 17 janvier, et les fidèles y apportent beaucoup d'offrandes,

spécialement des pieds de cochon. Une autre statue très-antique, en granit

grossièrement sculpté, est celle de saint Jacques, sorte de géant assis

sur un trône, les épaules couvertes d'un manteau parsemé de coquilles ;

elle a été transférée hors de l'église et une légende s'y rattache.

Deux anciennes confréries existaient jadis à Bédée : celle de l'Ange-Gardien,

fondée en 1639 par le recteur François Botherel et enrichie de nombreuses

indulgences par Benoît XIV en 1755 ; elle existe encore à la fin du

XIXème siècle et ne comptait pas moins de 6 000 confrères en 1860 ; —

et celle du Saint-Sacrement, fondée par le recteur Louis du Boishamon au

milieu du XVIIIème siècle. Terminons en signalant les fonts baptismaux,

qui se composent de deux cuves hexagonales en granit, chargées de

sculptures assez grossières représentant des pampres et divers fruits,

rappelant la fin du XVème siècle (Pouillé de Rennes). La statue Saint-Jacques, située dans le porche date du

XIVème siècle. La statue Saint-Antoine date du XVIème siècle. Les fonts

baptismaux datent du XV-XVIème siècle. On y trouve une sablière qui date du

XVIème siècle. L'ancienne église datait du XVIème siècle : sa nef à

chevet droit était accostée au sud d'un collatéral et plusieurs chapelles

seigneuriales y avaient été rajoutées (entre autre celle du

Plessis-Cojallu, de Launay-Hay, de Plessis-Joubin). Les seigneurs de la

Proulaye possédaient aussi un enfeu dans l'église. La croisée du transept

soutenait un clocher auquel on accédait par une tourelle. A l'intérieur,

le collatéral était séparé de la nef par des arcades cintrées et des

colonnes cylindriques sans chapiteaux. Une des poutres était datée de

1552. Le chevet possédait une verrière de la Pentecôte avec la date de

1550 et une autre figurant l'Assomption. La statue de saint Antoine Ermite date du XVI-XVIIème siècle ;

l'église

Saint-Pierre-et-Saint-Louis (XVIème siècle-1885-1888), remaniée au XIXème siècle par l'architecte

Arthur Regnault. Cette église remplace

l'ancienne église du XVIème siècle et l'ancienne chapelle du prieuré (X-XIème siècle).

Le premier patron de cette église est saint Pierre, son second est saint

Louis. D'après la tradition locale, l'église actuelle était jadis l'église

du prieuré ; l'ancienne église paroissiale se trouvait, dit-on, à quelque

distance de là, dans ce qu'on appelle le champ Saint Pierre. Dans ce

champ on voit encore une motte entourée de douves, regardée comme ayant été

l'antique résidence de Salomon, roi de Bretagne, et désignée par lui en

860 comme il suit : « Villa publics sedis nostrœ Bedul-campo » (Dom Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, I, 314).

A côté de ce château eût donc été construite la première église de Bédée

; le nom de Saint-Pierre donné à cet endroit est peut-être la plus forte,

pour ne pas dire l'unique présomption en faveur de cette tradition. Quoi

qu'il en soit, l'église actuelle de Bédée, — soit qu'elle ait été

d'abord église priorale ou non, — a conservé une preuve de son antiquité

: c'est, à l'angle Nord-Est du transept septentrional, « un reste de

construction qui rappelle le XIème siècle » (M. l'abbé Brune,

Archéologie religieuse, 404). Le reste de l'église ne semble pas remonter

au-delà des premières années du XVIème siècle, et même il existe des

portions plus récentes. L'édifice se compose d'une nef accostée d'un seul

collatéral au Midi ; le choeur se termine par un chevet droit tourné vers

l'Orient. Extérieurement, cette église offre quelques détails d'architecture

qui ne sont point à dédaigner : fenêtres flamboyantes, corniches en

arcatures d'accolade, pignons et gables avec gargouilles, pinacles et choux,

nombreux écussons de toutes formes, mais devenus illisibles ; c'est, en un

mot, une décoration assez riche, mais irrégulière, provenant de la

construction de plusieurs chapelles seigneuriales ajoutées sans grand ordre

le long de la nef. A l'intérieur, des colonnes en palmiers, surmontées

d'arcs en plein cintre d'une belle élévation, séparent la nef de son

collatéral ; les tirants et les filières de cette nef sont couverts de

sculptures assez curieuses ; sur l'une de ces poutres est gravée la date

1552. « Plusieurs fenêtres, dont l'arcade est ornée de coeurs, sont

d'un beau travail, dit M. l'abbé Brune. On y retrouve deux verrières

très-précieuses, quoique déjà fort mutilées. Celle du chevet représente

le mystère de la Pentecôte. La Vierge, assise au milieu des saintes femmes

et des apôtres, est une des figures les mieux conservées et d'un beau

dessin ; cette verrière porte la date de 1550. La fenêtre éclairant le

choeur au côté Sud contient une fort belle assomption de la Vierge. On

voit aussi dans le choeur un joli tableau représentant la Sainte Vierge

tenant l'enfant Jésus dans ses bras. Nous ne pensons pas qu'il soit

original, mais du moins c'est une bonne copie de l'école française et qui

n'est pas sans valeur » (Archéologie religieuse, 405). A l'origine,

les barons de Montfort et les moines de Saint-Melaine étaient évidemment

les seigneurs supérieurs, fondateurs et prééminenciers de l'église de Bédée

; mais en 1715 Charles Botherel, seigneur de la Pinelaye, acheta du duc de

la Trémoille, baron de Montfort, tous les droits seigneuriaux, de ce

dernier dans la paroisse de Bédée ; aussi en 1744 prenait-il le titre de «

seigneur de Bédée, supérieur et fondateur de ladite église » (nota

: En 1733, ce seigneur fit des démarches pour obtenir du roi l'érection de

la terre de Bédée en vicomté, par union du fief de la Prévôté de

Bédée, des terres de Launay-Hay, le Coudray, la Prioulaye, la Pinelaye et

la Marche, et de cinq bailliages démembrés de Mauron).

Plusieurs chapelles seigneuriales avaient été ajoutées, avons-nous dit,

à l'église primitive de Bédée. La plus ancienne devait être celle de

Notre-Dame, dépendant du manoir de Launay-Hay. Jean Hay, seigneur de

Launay, et Marguerite Neptumou des Neptumières, sa femme, y furent

inhumés, vers la fin du XIVème siècle, devant l'autel Notre-Dame, où ils

avaient les prééminences. Sur leur tombeau furent gravées leurs armoiries

: de sable au lion d'argent morné, qui est Hay, et d'or à une

fleur de lys d'azur, qui est Neptumou (Du Paz, Histoire généalogique

de Bretagne, 796). Cette chapelle passa plus tard aux mains des seigneurs du

Coudray, dont elle prit le nom. René Maudet, qui la desservait (car elle

était fondée de messes), étant mort en 1630, ce fut Jean Botherel,

seigneur du Coudray et de Montellon, qui présenta Guillaume Marquer pour le

remplacer. La chapelle Sainte-Anne dépendait du manoir du Plessix-Cojallu.

En 1613, Guillaume Le Bouteiller, seigneur de la Gaultraye et du

Plessix-Cojallu, présenta cette chapellenie à Guillaume Aube. Les

seigneurs du Plessix-Cojallu, est-il dit en 1776, « ont une chapelle

prohibitive en l'église de Bédée, avec écussons de leurs armes dans la

vitre de ladite chapelle, qui est close par un balustre et qui a porte pour

sortir dans le cimetière, dont lesdits seigneurs ont la clef ; ils y ont

aussi banc à queue, pierre tombale, enfeu où ils se font inhumer, et une

fondation de deux messes par semaine » (Archives départementales

d'Ille-et-Vilaine). Une troisième chapelle prohibitive était celle des

seigneurs du Plessix-Joubin, fondée par la famille Joubin et mentionnée en

1633. Il y avait, en outre, dans l'église de Bédée : la chapellenie et

l'enfeu des seigneurs de la Prioulaye ; Guy Gaultier fut pourvu de ce

bénéfice en 1613, et Jean Botherel jouissait de l'enfeu seigneurial en

1682 ; — la chapellenie des seigneurs de Blavon, en présentation de la

famille de la Motte-Vauvert ; — la chapellenie de la Touche, présentée

en 1773 par le sieur de la Haye du Plessix-Joubin à M. Paves ; ce dernier

estimait ce bénéfice 150 livres de rente en 1790 ; — enfin, la

chapellenie du Coudray-Vilbour, dont M. Bédel était titulaire en 1790, et

qu'il estimait valoir 66 livres de rente (Archives départementales

d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 29). Saint Antoine est particulièrement honoré à

Bédée. Adossée à un pilier au Nord dans l'église, est la statue de ce

saint ; au-dessus, deux anges tiennent l'écusson des de Boistravers,

seigneurs de la Pinelaye, en Bédée : d'argent chevronné de gueules ;

à ses pieds, les mêmes armoiries avec des alliances se retrouvent

sculptées. La fête de saint Antoine est célébrée solennellement à

Bédée le 17 janvier, et les fidèles y apportent beaucoup d'offrandes,

spécialement des pieds de cochon. Une autre statue très-antique, en granit

grossièrement sculpté, est celle de saint Jacques, sorte de géant assis

sur un trône, les épaules couvertes d'un manteau parsemé de coquilles ;

elle a été transférée hors de l'église et une légende s'y rattache.

Deux anciennes confréries existaient jadis à Bédée : celle de l'Ange-Gardien,

fondée en 1639 par le recteur François Botherel et enrichie de nombreuses

indulgences par Benoît XIV en 1755 ; elle existe encore à la fin du

XIXème siècle et ne comptait pas moins de 6 000 confrères en 1860 ; —

et celle du Saint-Sacrement, fondée par le recteur Louis du Boishamon au

milieu du XVIIIème siècle. Terminons en signalant les fonts baptismaux,

qui se composent de deux cuves hexagonales en granit, chargées de

sculptures assez grossières représentant des pampres et divers fruits,

rappelant la fin du XVème siècle (Pouillé de Rennes). La statue Saint-Jacques, située dans le porche date du

XIVème siècle. La statue Saint-Antoine date du XVIème siècle. Les fonts

baptismaux datent du XV-XVIème siècle. On y trouve une sablière qui date du

XVIème siècle. L'ancienne église datait du XVIème siècle : sa nef à

chevet droit était accostée au sud d'un collatéral et plusieurs chapelles

seigneuriales y avaient été rajoutées (entre autre celle du

Plessis-Cojallu, de Launay-Hay, de Plessis-Joubin). Les seigneurs de la

Proulaye possédaient aussi un enfeu dans l'église. La croisée du transept

soutenait un clocher auquel on accédait par une tourelle. A l'intérieur,

le collatéral était séparé de la nef par des arcades cintrées et des

colonnes cylindriques sans chapiteaux. Une des poutres était datée de

1552. Le chevet possédait une verrière de la Pentecôte avec la date de

1550 et une autre figurant l'Assomption. La statue de saint Antoine Ermite date du XVI-XVIIème siècle ;

![]() l'ancienne

église abbatiale de Saint-Jacques de Montfort, dépendant de l'Ordre des

chanoines réguliers. Elle se trouvait initialement dans la paroisse de Bédée et elle en a distraite et réunie

à Montfort qu'en 1829. Voir abbaye

Saint-Jacques de Montfort ;

l'ancienne

église abbatiale de Saint-Jacques de Montfort, dépendant de l'Ordre des

chanoines réguliers. Elle se trouvait initialement dans la paroisse de Bédée et elle en a distraite et réunie

à Montfort qu'en 1829. Voir abbaye

Saint-Jacques de Montfort ;

![]() la

chapelle Saint-Urbain (1883-1884). Cette chapelle est construite au XIXème

siècle, à l'emplacement d'une ancienne chapelle frairienne. Cette chapelle

frairienne existait au village du même nom ; dom Plaine croit qu'elle était

dédiée au pape saint Urbain V, mort en 1370 (nota : ce Pape, appartenant

à la noble famille des Grimoard, naquit au diocèse de Mende, à Bedouès,

en latin « ecclesia de Bedesco »), car on y honorait un confesseur

pontife, et saint Urbain I mourut martyr. Le 1er août 1576, le prieur de Bédée

afferma à dom Jean Dubois « ses droits, part et portion aux revenus de

cette chapelle ». Vendue nationalement en 1793, elle a été donnée

vers la fin du XIXème siècle à la fabrique de Bédée par M. l'abbé

Persehays, avec le placis qu'elle occupe et trois champs voisins ; mais l'édifice

est alors complètement en ruines, ce qui n'empêche pas les gens de s'y

rendre en pèlerinage (Pouillé de Rennes) ;

la

chapelle Saint-Urbain (1883-1884). Cette chapelle est construite au XIXème

siècle, à l'emplacement d'une ancienne chapelle frairienne. Cette chapelle

frairienne existait au village du même nom ; dom Plaine croit qu'elle était

dédiée au pape saint Urbain V, mort en 1370 (nota : ce Pape, appartenant

à la noble famille des Grimoard, naquit au diocèse de Mende, à Bedouès,

en latin « ecclesia de Bedesco »), car on y honorait un confesseur

pontife, et saint Urbain I mourut martyr. Le 1er août 1576, le prieur de Bédée

afferma à dom Jean Dubois « ses droits, part et portion aux revenus de

cette chapelle ». Vendue nationalement en 1793, elle a été donnée

vers la fin du XIXème siècle à la fabrique de Bédée par M. l'abbé

Persehays, avec le placis qu'elle occupe et trois champs voisins ; mais l'édifice

est alors complètement en ruines, ce qui n'empêche pas les gens de s'y

rendre en pèlerinage (Pouillé de Rennes) ;

![]() l'ancienne Chapelle Notre-Dame des

Sept Angoisses, située route de Montauban-de-Bretagne. Il s'agit d'une

ancienne chapelle frairienne, mentionnée au XVIème siècle et aujourd'hui disparue.

Le 22 février 1576, le prieur de Bédée afferma à dom Jean Herveray sa

moitié du revenu « de la chapelle des Saintes Angouesses », moitié

estimée 12 livres (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 H, 23). Dès

le temps de Mgr de la Bastie (1739-1767), cette chapelle était ruinée et

interdite (Pouillé de Rennes) ;

l'ancienne Chapelle Notre-Dame des

Sept Angoisses, située route de Montauban-de-Bretagne. Il s'agit d'une

ancienne chapelle frairienne, mentionnée au XVIème siècle et aujourd'hui disparue.

Le 22 février 1576, le prieur de Bédée afferma à dom Jean Herveray sa

moitié du revenu « de la chapelle des Saintes Angouesses », moitié

estimée 12 livres (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 H, 23). Dès

le temps de Mgr de la Bastie (1739-1767), cette chapelle était ruinée et

interdite (Pouillé de Rennes) ;

![]() l'ancien

prieuré Saint-Pierre (vel Notre-Dame), aujourd'hui disparu, et jadis membre

de l'abbaye de Saint-Melaine. « D'azur à une Nostre-Dame d'argent »

(Armorial général ms. de 1698). En 1122, Donoald, évêque d'Aleth,

confirma les moines de Saint-Melaine dans la possession de l'église de Bédée

et de ses dépendances, « ecclesiam de Bidisco cum suis appendiciis ».

Josse, archevêque de Tours, en 1158, le pape Luce III en 1185, et Pierre

Giraud, évêque de Saint-Malo, en 1187, firent la même chose (Cartulaire

de l'abbaye Saint-Melaine). En l'an 1200, Guillaume, seigneur de Montfort,

accorda au prieur de Bédée le droit de tenir une foire à la fête de la

Nativité de la Sainte Vierge, le 8 septembre ; elle se tient encore à la

fin du XIXème siècle au bourg de Bédée. L'érection de cette foire de

l'Angevine, comme on l'appelle, la décoration de l'église de Bédée et

les armoiries que les religieux firent enregistrer pour leur prieuré en

1698, armoiries où figure non pas saint Pierre, mais la Sainte Vierge,

donnent lieu de croire que le prieuré de Bédée eut d'abord pour patronne

Notre-Dame ; s'il fut connu plus tard sous le nom de Saint-Pierre, ce fut

parce que l'église priorale ayant été cédée aux habitants pour devenir

église paroissiale, ceux-ci y apportèrent nécessairement le culte de

saint Pierre, patron de la paroisse depuis un temps immémorial. En 1331,

Jean III, duc de Bretagne, exempta le prieur de Bédée de la juridiction de

Ploërmel et le fit justiciable du siège présidial de Rennes (Archives

départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 H, 23). Au XVIIème siècle, le prieuré

de Bédée se composait d'un logis avec cour, jardin, bois de décoration,

fuie, rabine et garenne, le tout joignant l'église paroissiale, — de la métairie

noble de Trélezan, dont les logements furent ruinés pendant les guerres du

XVIème siècle, — du Moulin-au-Moine, situé en Pleumeleuc, — d'une

haute, moyenne et basse justice, — des droits de foire de l'Angevine, —

d'un bailliage en Bédée, —des deux tiers des grosses dîmes de

Pleumeleuc, — et de la moitié des dîmes de Bédée. Ce prieuré était

affermé en 1606 1360 livres, en 1636 1600 livres, et en 1699 2400 livres.

D'après le Rolle des bénéfices dressé en 1730, le prieur de Bédée

avait un revenu de 3345 livres, et, déduction faite de ses charges, il lui

restait net 2092 livres 3 sols 4 deniers. Enfin, en 1790, le prieuré était

affermé 4642 livres et rapportait, toutes charges déduites, 3070 livres

(Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 29). Les principales

charges du prieuré consistaient en six messes par semaine, desservies dans

l'église paroissiale au siècle dernier ; quatre services solennels pour

les seigneurs de Montfort, qui se disaient fondateurs ; douze mines de

seigle à distribuer, chaque année, en aumône aux pauvres de la paroisse ;

15 livres dues au prédicateur du carême à Bédée ; une partie de la

pension du recteur de cette paroisse ; enfin, une somme de 7 livres 10 sols

payée à l'abbaye de Saint-Melaine, en reconnaissance de sa supériorité

(Déclaration des prieurs de Bédée - Déclaration des seigneurs de

Montfort - Pouillé ms. de Saint-Malo). En 1791, le prieuré de Bédée fut

vendu nationalement, M. Legendre, recteur de Bédée, racheta, en 1850,

l'ancien logis prioral et y fonda une école de filles tenue par les Soeurs

de l'Immaculée-Conception, qui l'occupent encore à la fin du XIXème

siècle. A signaler qu'une Déclaration du prieuré de Bédée faite

en 1679 mentionne en cette paroisse le village de la Maladrerie. L'hospice,

dont ce nom rappelle l'existence, était probablement une fondation des

moines de Saint-Melaine, qui possédaient l'important prieuré de Bédée.

Liste des prieurs : — Raoul de Plomaudan figure dans une charte de 1239.

— Guillaume Héquenoille, chanoine et chantre de Rennes, décédé le 12

août, vers 1371. — Dom Jean d'Espinay, moine de Saint-Melaine (1449). —

Antoine Pallavacini, cardinal du titre de Sainte-Anastasie, prieur

commendataire (1491). — Dom Pasquier de la Lande (1493). — Bertrand Le

Clerc, archidiacre de Dinan (1520). — Jean Le Clerc, archidiacre de Dinan

et évêque de Macérata (1550). — Dom Eustache Chefdemail, moine de

Saint-Melaine, fut nommé prieur par l'abbé de Saint-Melaine, qui voulait

faire cesser la commende ; mais on continua, à Rome, de nommer prieurs

commendataires de Bédée, d'abord Regnaud de Saint-Marsal, puis François

Picot (1556), et enfin Jean Fourmiguet, clerc d'Orléans (1557). Ce dernier

finit par faire un concordat avec Eustache Chefdemail, qui prit de nouveau

possession en 1558 et demeura dès lors tranquille. Il résigna en 1596,

devint sacriste de son abbaye et mourut le 10 novembre 1604, à

Saint-Melaine, où son neveu, D. Noël de la Reigneraye, lui éleva dans l'église

abbatiale un monument. — Dom Charles Chauchart prit possession du prieuré

le 27 octobre 1596, devint sous-prieur de Saint-Melaine et mourut le 21 mai

1633 ; son corps fut inhumé dans l'église abbatiale. — Frère François

Huchet, chanoine régulier de l'abbaye de Paimpont, prit possession le 31

novembre 1633 du prieuré de Bédée, qu'il résigna deux ans plus tard. —

Dom Joseph Séguin, Bénédictin de Saint-Melaine, prit possession en 1635 ;

décédé vers 1682. — Dom Etienne de Vernaison, Bénédictin de l'abbaye

de Quimperlé, devint prieur de Bédée en janvier 1683 et résigna en 1707.

— Dom Pierre Crochard, Bénédictin, prit possession le 14 août 1707 et résigna

en 1739. — Dom René Sourdeau, Bénédictin, prit possession en 1740 ;

décédé en 1754. — Dom André-François du Chemin prit possession le 21

juin 1754 et résigna en 1768. — Dom Jean Coullon, Bénédictin de

Saint-Germain-des-Prés, à Paris, prit possession le 4 octobre 1769. Ce

religieux quitta la congrégation de Saint-Maur et entra dans l'Ordre de

Malte, mais il obtint de conserver en commende son prieuré de Bédée ; il

fit en conséquence un arrangement, en 1782, avec les religieux de Saint-Melaine,

pour les réparations que nécessitait ce prieuré. — N... de la Bénardais

possédait Bédée quand éclata la Révolution (abbé Guillotin de Corson) ;

l'ancien

prieuré Saint-Pierre (vel Notre-Dame), aujourd'hui disparu, et jadis membre

de l'abbaye de Saint-Melaine. « D'azur à une Nostre-Dame d'argent »

(Armorial général ms. de 1698). En 1122, Donoald, évêque d'Aleth,

confirma les moines de Saint-Melaine dans la possession de l'église de Bédée

et de ses dépendances, « ecclesiam de Bidisco cum suis appendiciis ».

Josse, archevêque de Tours, en 1158, le pape Luce III en 1185, et Pierre

Giraud, évêque de Saint-Malo, en 1187, firent la même chose (Cartulaire

de l'abbaye Saint-Melaine). En l'an 1200, Guillaume, seigneur de Montfort,

accorda au prieur de Bédée le droit de tenir une foire à la fête de la

Nativité de la Sainte Vierge, le 8 septembre ; elle se tient encore à la

fin du XIXème siècle au bourg de Bédée. L'érection de cette foire de

l'Angevine, comme on l'appelle, la décoration de l'église de Bédée et

les armoiries que les religieux firent enregistrer pour leur prieuré en

1698, armoiries où figure non pas saint Pierre, mais la Sainte Vierge,

donnent lieu de croire que le prieuré de Bédée eut d'abord pour patronne

Notre-Dame ; s'il fut connu plus tard sous le nom de Saint-Pierre, ce fut

parce que l'église priorale ayant été cédée aux habitants pour devenir

église paroissiale, ceux-ci y apportèrent nécessairement le culte de

saint Pierre, patron de la paroisse depuis un temps immémorial. En 1331,

Jean III, duc de Bretagne, exempta le prieur de Bédée de la juridiction de

Ploërmel et le fit justiciable du siège présidial de Rennes (Archives

départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 H, 23). Au XVIIème siècle, le prieuré

de Bédée se composait d'un logis avec cour, jardin, bois de décoration,

fuie, rabine et garenne, le tout joignant l'église paroissiale, — de la métairie

noble de Trélezan, dont les logements furent ruinés pendant les guerres du

XVIème siècle, — du Moulin-au-Moine, situé en Pleumeleuc, — d'une

haute, moyenne et basse justice, — des droits de foire de l'Angevine, —

d'un bailliage en Bédée, —des deux tiers des grosses dîmes de

Pleumeleuc, — et de la moitié des dîmes de Bédée. Ce prieuré était

affermé en 1606 1360 livres, en 1636 1600 livres, et en 1699 2400 livres.

D'après le Rolle des bénéfices dressé en 1730, le prieur de Bédée

avait un revenu de 3345 livres, et, déduction faite de ses charges, il lui

restait net 2092 livres 3 sols 4 deniers. Enfin, en 1790, le prieuré était

affermé 4642 livres et rapportait, toutes charges déduites, 3070 livres

(Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 29). Les principales

charges du prieuré consistaient en six messes par semaine, desservies dans

l'église paroissiale au siècle dernier ; quatre services solennels pour

les seigneurs de Montfort, qui se disaient fondateurs ; douze mines de

seigle à distribuer, chaque année, en aumône aux pauvres de la paroisse ;

15 livres dues au prédicateur du carême à Bédée ; une partie de la

pension du recteur de cette paroisse ; enfin, une somme de 7 livres 10 sols

payée à l'abbaye de Saint-Melaine, en reconnaissance de sa supériorité

(Déclaration des prieurs de Bédée - Déclaration des seigneurs de

Montfort - Pouillé ms. de Saint-Malo). En 1791, le prieuré de Bédée fut

vendu nationalement, M. Legendre, recteur de Bédée, racheta, en 1850,

l'ancien logis prioral et y fonda une école de filles tenue par les Soeurs

de l'Immaculée-Conception, qui l'occupent encore à la fin du XIXème

siècle. A signaler qu'une Déclaration du prieuré de Bédée faite

en 1679 mentionne en cette paroisse le village de la Maladrerie. L'hospice,

dont ce nom rappelle l'existence, était probablement une fondation des

moines de Saint-Melaine, qui possédaient l'important prieuré de Bédée.

Liste des prieurs : — Raoul de Plomaudan figure dans une charte de 1239.

— Guillaume Héquenoille, chanoine et chantre de Rennes, décédé le 12

août, vers 1371. — Dom Jean d'Espinay, moine de Saint-Melaine (1449). —

Antoine Pallavacini, cardinal du titre de Sainte-Anastasie, prieur

commendataire (1491). — Dom Pasquier de la Lande (1493). — Bertrand Le

Clerc, archidiacre de Dinan (1520). — Jean Le Clerc, archidiacre de Dinan

et évêque de Macérata (1550). — Dom Eustache Chefdemail, moine de

Saint-Melaine, fut nommé prieur par l'abbé de Saint-Melaine, qui voulait

faire cesser la commende ; mais on continua, à Rome, de nommer prieurs

commendataires de Bédée, d'abord Regnaud de Saint-Marsal, puis François

Picot (1556), et enfin Jean Fourmiguet, clerc d'Orléans (1557). Ce dernier

finit par faire un concordat avec Eustache Chefdemail, qui prit de nouveau

possession en 1558 et demeura dès lors tranquille. Il résigna en 1596,

devint sacriste de son abbaye et mourut le 10 novembre 1604, à

Saint-Melaine, où son neveu, D. Noël de la Reigneraye, lui éleva dans l'église

abbatiale un monument. — Dom Charles Chauchart prit possession du prieuré

le 27 octobre 1596, devint sous-prieur de Saint-Melaine et mourut le 21 mai

1633 ; son corps fut inhumé dans l'église abbatiale. — Frère François

Huchet, chanoine régulier de l'abbaye de Paimpont, prit possession le 31

novembre 1633 du prieuré de Bédée, qu'il résigna deux ans plus tard. —

Dom Joseph Séguin, Bénédictin de Saint-Melaine, prit possession en 1635 ;

décédé vers 1682. — Dom Etienne de Vernaison, Bénédictin de l'abbaye

de Quimperlé, devint prieur de Bédée en janvier 1683 et résigna en 1707.

— Dom Pierre Crochard, Bénédictin, prit possession le 14 août 1707 et résigna

en 1739. — Dom René Sourdeau, Bénédictin, prit possession en 1740 ;

décédé en 1754. — Dom André-François du Chemin prit possession le 21

juin 1754 et résigna en 1768. — Dom Jean Coullon, Bénédictin de

Saint-Germain-des-Prés, à Paris, prit possession le 4 octobre 1769. Ce

religieux quitta la congrégation de Saint-Maur et entra dans l'Ordre de

Malte, mais il obtint de conserver en commende son prieuré de Bédée ; il

fit en conséquence un arrangement, en 1782, avec les religieux de Saint-Melaine,

pour les réparations que nécessitait ce prieuré. — N... de la Bénardais

possédait Bédée quand éclata la Révolution (abbé Guillotin de Corson) ;

![]() le

manoir (XVIIIème siècle), situé au lieu-dit "Les Châteaux". Il

remplace l'ancien château de Bédée, dévasté par les Ligueurs. Il est

reconstruit au XVIIIème siècle et incendié en 1793. Il possédait jadis

une chapelle privée aujourd'hui disparue. Le château de Bédée était

aussi moderne que la seigneurie de ce nom ; il fut bâti vers le milieu du

XVIIIème siècle par la famille Visdelou de la Goublaye, qui avait remplacé

à Bédée les de Botherel. La chapelle devait être du même temps et était

fondée, mais il n'en reste plus aucune trace. Le château ayant été

incendié vers 1793, la chapelle dut subir le même sort (Pouillé de

Rennes). Propriété successive des

familles de Botherel, de Garçay ou Garay (en 1440), Visdelou seigneurs de la

Goublaye (au milieu du XVIIIème siècle) ;

le

manoir (XVIIIème siècle), situé au lieu-dit "Les Châteaux". Il

remplace l'ancien château de Bédée, dévasté par les Ligueurs. Il est

reconstruit au XVIIIème siècle et incendié en 1793. Il possédait jadis

une chapelle privée aujourd'hui disparue. Le château de Bédée était

aussi moderne que la seigneurie de ce nom ; il fut bâti vers le milieu du

XVIIIème siècle par la famille Visdelou de la Goublaye, qui avait remplacé

à Bédée les de Botherel. La chapelle devait être du même temps et était

fondée, mais il n'en reste plus aucune trace. Le château ayant été

incendié vers 1793, la chapelle dut subir le même sort (Pouillé de

Rennes). Propriété successive des

familles de Botherel, de Garçay ou Garay (en 1440), Visdelou seigneurs de la

Goublaye (au milieu du XVIIIème siècle) ;

![]() 3 moulins

dont le moulin à eau de la Harelle, de Montfort,…

3 moulins

dont le moulin à eau de la Harelle, de Montfort,…

A signaler aussi :

![]() le

site archéologique au lieu-dit La Métairie-Neuve (découverte de statuettes gallo-romaines du I-IVème siècle) ;

le

site archéologique au lieu-dit La Métairie-Neuve (découverte de statuettes gallo-romaines du I-IVème siècle) ;

![]() la motte Jubin (X-XIIème siècle) ;

la motte Jubin (X-XIIème siècle) ;

![]() le

prieuré se composait au XVIIème siècle d'un logis avec une fuie, joignant

l'église paroissiale. Il possédait jadis un droit de haute justice ;

le

prieuré se composait au XVIIème siècle d'un logis avec une fuie, joignant

l'église paroissiale. Il possédait jadis un droit de haute justice ;

![]() la Maison de la Barrière ;

la Maison de la Barrière ;

![]() la Maison de la Vicomté ;

la Maison de la Vicomté ;

![]() l'ancien manoir de la Motte, situé route d'Irodouër ;

l'ancien manoir de la Motte, situé route d'Irodouër ;

![]() l'ancien manoir de la Prioulaye, situé

route d'Irodouër. Propriété de la famille Chefdemail en 1427 et en 1513 ;

l'ancien manoir de la Prioulaye, situé

route d'Irodouër. Propriété de la famille Chefdemail en 1427 et en 1513 ;

![]() l'ancien manoir du Margat, situé route d'Irodouër. Propriété de la

famille Dometais ou Dornetais en 1427 et en 1440, puis de Bertranne Garnier, épouse de N. de Vayenères ;

l'ancien manoir du Margat, situé route d'Irodouër. Propriété de la

famille Dometais ou Dornetais en 1427 et en 1440, puis de Bertranne Garnier, épouse de N. de Vayenères ;

![]() l'ancien manoir de la Rabine-Boutin, situé

route d'Irodouër. Il possédait jadis une chapelle privée. Dépendant du

manoir de même nom, cette chapelle était déjà abandonnée et interdite

vers le milieu du XVIIIème siècle. En 1766, les Minimes de Rennes en

desservaient les messes dans leur église conventuelle (Pouillé de Rennes).

Propriété successive des familles Roux (en 1427), le Déon (en 1449), de

Boistravers seigneurs de la Pinelais, Le Voyer seigneurs de Trégoumar (en 1513) ;

l'ancien manoir de la Rabine-Boutin, situé

route d'Irodouër. Il possédait jadis une chapelle privée. Dépendant du

manoir de même nom, cette chapelle était déjà abandonnée et interdite

vers le milieu du XVIIIème siècle. En 1766, les Minimes de Rennes en

desservaient les messes dans leur église conventuelle (Pouillé de Rennes).

Propriété successive des familles Roux (en 1427), le Déon (en 1449), de

Boistravers seigneurs de la Pinelais, Le Voyer seigneurs de Trégoumar (en 1513) ;

![]() l'ancien manoir des Coudrays, situé route d'Irodouër. Il possédait

jadis une chapelle privée. En 1682, Jean Botherel, seigneur de la Pinelaye

et du Coudray, possédait une chapelle près son manoir du Coudray,

qu'avoisinait la maison de la chapellenie. Cette chapelle fut abandonnée

quand on construisit le château de Bédée, et sa chapellenie fut unie à

celle de ce dernier manoir (Pouillé de Rennes). Propriété de la famille de Villeboul en 1427,

puis de la famille Botherel seigneurs de la Pinelais en 1682 ;

l'ancien manoir des Coudrays, situé route d'Irodouër. Il possédait

jadis une chapelle privée. En 1682, Jean Botherel, seigneur de la Pinelaye

et du Coudray, possédait une chapelle près son manoir du Coudray,

qu'avoisinait la maison de la chapellenie. Cette chapelle fut abandonnée

quand on construisit le château de Bédée, et sa chapellenie fut unie à

celle de ce dernier manoir (Pouillé de Rennes). Propriété de la famille de Villeboul en 1427,

puis de la famille Botherel seigneurs de la Pinelais en 1682 ;

![]() l'ancien

manoir de Bouriand, situé route d'Irodouër. Propriété de la famille Collet en 1427 et en 1513 ;

l'ancien

manoir de Bouriand, situé route d'Irodouër. Propriété de la famille Collet en 1427 et en 1513 ;

![]() l'ancien manoir de la Motte-Malescot, situé

route d'Irodouër. Propriété successive des familles de Bréveneuc (en

1427), de Dréneuc (en 1449) et de René Hamon, abbé de Paimpont (en 1513) ;

l'ancien manoir de la Motte-Malescot, situé

route d'Irodouër. Propriété successive des familles de Bréveneuc (en

1427), de Dréneuc (en 1449) et de René Hamon, abbé de Paimpont (en 1513) ;

![]() l'ancien manoir de la Lande, situé route d'Irodouër. Propriété de la

famille Chaudet en 1427 et en 1513 ;

l'ancien manoir de la Lande, situé route d'Irodouër. Propriété de la

famille Chaudet en 1427 et en 1513 ;

![]() l'ancien manoir de la Giraudais, situé

route d'Irodouër. Propriété de la famille de la Haye en 1427 et en 1449, puis aux sieurs du Breilrond en 1513 ;

l'ancien manoir de la Giraudais, situé

route d'Irodouër. Propriété de la famille de la Haye en 1427 et en 1449, puis aux sieurs du Breilrond en 1513 ;

![]() l'ancien manoir de

Saint-Tyval ou de Saint-Umat, situé près du village Saint-Urbain ;

l'ancien manoir de

Saint-Tyval ou de Saint-Umat, situé près du village Saint-Urbain ;

![]() l'ancien manoir de Montjardin. Propriété successive des familles Trochard

(en 1427 et en 1440), le Vayer (en 1449), de Cucé (en 1513) ;

l'ancien manoir de Montjardin. Propriété successive des familles Trochard

(en 1427 et en 1440), le Vayer (en 1449), de Cucé (en 1513) ;

![]() l'ancien

manoir de Balansac. Propriété successive des familles du Cellier (en 1427), Guillou (en 1440), Thierry (en 1513) ;

l'ancien

manoir de Balansac. Propriété successive des familles du Cellier (en 1427), Guillou (en 1440), Thierry (en 1513) ;

![]() l'ancien hôtel de la Gouaudière.

Propriété de la famille Bouteiller en 1427 et en 1449, puis de la famille Gicquel en 1513 ;

l'ancien hôtel de la Gouaudière.

Propriété de la famille Bouteiller en 1427 et en 1449, puis de la famille Gicquel en 1513 ;

![]() l'ancien manoir de la Lisendière. Propriété de la

famille Guillot en 1427 et en 1449 ;

l'ancien manoir de la Lisendière. Propriété de la

famille Guillot en 1427 et en 1449 ;

![]() l'ancien manoir de la Téhellière. Il

possède une chapelle privée dédiée à Saint Thomas et qui date du XVIème siècle.

Le 15 juillet 1592, Françoise Joubin, fille de Thomas Joubin, sieur de

Caulou, et de Raoulette de la Lande, et femme de Jacques Tirassier, seigneur

de la Gablière et de la Téhellière, fonda trois messes par semaine dans

la chapelle du manoir de la Téhellière, où elle se trouvait alors. Le 28

août 1638, Guillaume Rocher fut pourvu de cette chapellenie. Propriété

successive des familles Jarnigon (en 1427 et en 1449), de Launay (en 1513),

Tirassier seigneurs de la Gablière (en 1592) ;

l'ancien manoir de la Téhellière. Il

possède une chapelle privée dédiée à Saint Thomas et qui date du XVIème siècle.

Le 15 juillet 1592, Françoise Joubin, fille de Thomas Joubin, sieur de

Caulou, et de Raoulette de la Lande, et femme de Jacques Tirassier, seigneur

de la Gablière et de la Téhellière, fonda trois messes par semaine dans

la chapelle du manoir de la Téhellière, où elle se trouvait alors. Le 28

août 1638, Guillaume Rocher fut pourvu de cette chapellenie. Propriété

successive des familles Jarnigon (en 1427 et en 1449), de Launay (en 1513),

Tirassier seigneurs de la Gablière (en 1592) ;

![]() l'ancien manoir de la Touche,

situé route de Saint-Gilles. Propriété de la famille du Guern en 1427, puis de la famille de Trégoumar en 1513 ;

l'ancien manoir de la Touche,

situé route de Saint-Gilles. Propriété de la famille du Guern en 1427, puis de la famille de Trégoumar en 1513 ;

![]() l'ancien manoir du Plessis-Joubin,

situé route de Saint-Gilles. Il possède une chapelle privée qui date du

XVIIème siècle. En 1633, Gilles Joubin, seigneur du Plessix, bâtit une

chapelle près de son manoir du Plessix-Joubin ; ses ancêtres avaient déjà fondé des messes dans leur

chapelle seigneuriale de l'église de Bédée, mais il augmenta leur

fondation et voulut que le chapelain, présenté par lui à l'évêque,

desservît en même temps ces deux chapellenies (Pouillé de Rennes).

Olivier de Caulou fut pourvu de ces bénéfices le 4 mai 1635 (Registre des

insinuations ecclésiastiques de l'évêché de Saint-Malo). Propriété de la famille Joubin en 1427 et en 1633 ;

l'ancien manoir du Plessis-Joubin,

situé route de Saint-Gilles. Il possède une chapelle privée qui date du

XVIIème siècle. En 1633, Gilles Joubin, seigneur du Plessix, bâtit une

chapelle près de son manoir du Plessix-Joubin ; ses ancêtres avaient déjà fondé des messes dans leur

chapelle seigneuriale de l'église de Bédée, mais il augmenta leur

fondation et voulut que le chapelain, présenté par lui à l'évêque,

desservît en même temps ces deux chapellenies (Pouillé de Rennes).

Olivier de Caulou fut pourvu de ces bénéfices le 4 mai 1635 (Registre des

insinuations ecclésiastiques de l'évêché de Saint-Malo). Propriété de la famille Joubin en 1427 et en 1633 ;

![]() l'ancien manoir de Launay-Réault.

Propriété de la famille Joubin seigneurs du Plessis en 1513 ;

l'ancien manoir de Launay-Réault.

Propriété de la famille Joubin seigneurs du Plessis en 1513 ;

![]() l'ancien

manoir de Launay-Sinant. Il possédait jadis une chapelle privée. Le 28 août

1780, l'évêque de Saint-Malo unit, sous le titre de chapellenie de LaunaySinant,

les deux chapellenies de Sainte-Anne de Montjardin et de Launay-Sinant, dépendant

des seigneuries du Plessix-Cojallu et de Launay-Sinant ; il accorda en même

temps à René Fournier, seigneur d'Allérac et de Launay-Sinant, que cette

fondation fût desservie dans sa chapelle du manoir de Launay-Sinant. Jean Eveillard,

prêtre, fut pourvu de ce bénéfice le 25 février 1781 en place de Pierre

Daugant, démissionnaire (Pouillé de Rennes). Propriété

de la famille Fournier seigneurs d'Allérac en 1780 ;

l'ancien

manoir de Launay-Sinant. Il possédait jadis une chapelle privée. Le 28 août

1780, l'évêque de Saint-Malo unit, sous le titre de chapellenie de LaunaySinant,

les deux chapellenies de Sainte-Anne de Montjardin et de Launay-Sinant, dépendant

des seigneuries du Plessix-Cojallu et de Launay-Sinant ; il accorda en même

temps à René Fournier, seigneur d'Allérac et de Launay-Sinant, que cette

fondation fût desservie dans sa chapelle du manoir de Launay-Sinant. Jean Eveillard,

prêtre, fut pourvu de ce bénéfice le 25 février 1781 en place de Pierre

Daugant, démissionnaire (Pouillé de Rennes). Propriété

de la famille Fournier seigneurs d'Allérac en 1780 ;

![]() le village et la Maison

de la Ville-aux-Malades. Il semble qu'il s'agisse d'une ancienne Maladrerie ;

le village et la Maison

de la Ville-aux-Malades. Il semble qu'il s'agisse d'une ancienne Maladrerie ;

![]() l'ancien manoir de la Marche. Il possédait jadis un droit de haute

justice. Propriété successive des seigneurs de la Marche (en 1427), de la

famille Penhoët (en 1449), de Pierre de Rohan marquis de Gié (en 1475), et

des familles Boistravers, puis de la Goublais (au XVIIIème siècle) ;

l'ancien manoir de la Marche. Il possédait jadis un droit de haute

justice. Propriété successive des seigneurs de la Marche (en 1427), de la

famille Penhoët (en 1449), de Pierre de Rohan marquis de Gié (en 1475), et

des familles Boistravers, puis de la Goublais (au XVIIIème siècle) ;

![]() l'ancien

manoir de la Norgan. Propriété de la famille Jarnigon en 1427 et en 1449 ;

l'ancien

manoir de la Norgan. Propriété de la famille Jarnigon en 1427 et en 1449 ;

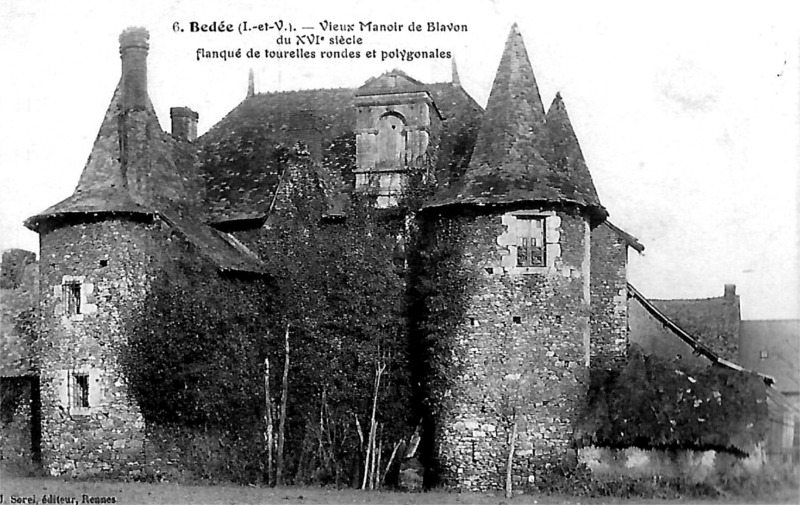

![]() l'ancien manoir de Blavon (XVIème siècle). Il possédait

autrefois une chapelle privée. En juillet 1640, Julien Freslon, seigneur de

Blavon, habitant le manoir de ce nom, fonda deux messes par semaine dans la

chapelle qu'il avait fait construire près de sa demeure. On négligea plus

tard d'entretenir la chapelle de Blavon, mais elle fut rendue au culte par

Anne-Rose de Forzans, dame du Bois-Gerbault de Kerjégu, qui la fit bénir

de nouveau le 9 juin 1732 par René de Saint-Pern, recteur de Bédée

(Pouillé de Rennes). Propriété successive des familles de Coëtmen

(en 1449), Artois (en 1513), Freslon (en 1640) ;

l'ancien manoir de Blavon (XVIème siècle). Il possédait

autrefois une chapelle privée. En juillet 1640, Julien Freslon, seigneur de

Blavon, habitant le manoir de ce nom, fonda deux messes par semaine dans la

chapelle qu'il avait fait construire près de sa demeure. On négligea plus

tard d'entretenir la chapelle de Blavon, mais elle fut rendue au culte par

Anne-Rose de Forzans, dame du Bois-Gerbault de Kerjégu, qui la fit bénir

de nouveau le 9 juin 1732 par René de Saint-Pern, recteur de Bédée

(Pouillé de Rennes). Propriété successive des familles de Coëtmen

(en 1449), Artois (en 1513), Freslon (en 1640) ;

![]() l'ancien manoir de la

Louvelay. Propriété de la famille Poul en 1427 et en 1449 ;

l'ancien manoir de la

Louvelay. Propriété de la famille Poul en 1427 et en 1449 ;

![]() l'ancien manoir

de Launay-Hay. Propriété de la famille Hay à la fin du XIVème siècle, puis de la famille de Trégoumar en 1513 ;

l'ancien manoir

de Launay-Hay. Propriété de la famille Hay à la fin du XIVème siècle, puis de la famille de Trégoumar en 1513 ;

![]() l'ancien manoir de la Roncinière,

situé route d'Iffendic ;

l'ancien manoir de la Roncinière,

situé route d'Iffendic ;

![]() l'ancien manoir du Clos-Gouin, situé route de

Montauban-de-Bretagne ;

l'ancien manoir du Clos-Gouin, situé route de

Montauban-de-Bretagne ;

![]() l'ancien manoir de la Riollais, situé route de

Montauban-de-Bretagne. Propriété de la famille Garnier en 1449 et en 1513 ;

l'ancien manoir de la Riollais, situé route de

Montauban-de-Bretagne. Propriété de la famille Garnier en 1449 et en 1513 ;

![]() l'ancien Hôtel de la Chevallerais, situé route de Montauban-de-Bretagne.

Propriété de la famille Poul en 1449 ;

l'ancien Hôtel de la Chevallerais, situé route de Montauban-de-Bretagne.

Propriété de la famille Poul en 1449 ;

![]() l'ancien manoir du Plessis-Cojallu, situé

route de Montauban-de-Bretagne. Il possédait jadis une chapelle privée.

Propriété de la famille Cojallu en 1449 ;

l'ancien manoir du Plessis-Cojallu, situé

route de Montauban-de-Bretagne. Il possédait jadis une chapelle privée.

Propriété de la famille Cojallu en 1449 ;

![]() l'ancien manoir de la Bonsachière

ou de la Ronce-Achière, situé route de Montauban-de-Bretagne. Propriété

successive des familles Chevalier (en 1440), Pinault (en 1449), le Clerc (en 1513) ;

l'ancien manoir de la Bonsachière

ou de la Ronce-Achière, situé route de Montauban-de-Bretagne. Propriété

successive des familles Chevalier (en 1440), Pinault (en 1449), le Clerc (en 1513) ;

![]() l'ancien manoir de la Motte. Propriété de la famille Morhant en

1427 et en 1449, puis de la famille Joubin seigneurs du Plessis en 1513 ;

l'ancien manoir de la Motte. Propriété de la famille Morhant en

1427 et en 1449, puis de la famille Joubin seigneurs du Plessis en 1513 ;

![]() l'ancien manoir de la Morinais, situé route de Landujan. Propriété de la

famille Marquer en 1427 ;

l'ancien manoir de la Morinais, situé route de Landujan. Propriété de la

famille Marquer en 1427 ;

![]() l'ancien manoir de la Ténedais, situé route de

Landujan. Propriété de la famille de Boistravers en 1427 et en 1449, puis

de la famille de la Pinelais en 1513 ;

l'ancien manoir de la Ténedais, situé route de

Landujan. Propriété de la famille de Boistravers en 1427 et en 1449, puis

de la famille de la Pinelais en 1513 ;

![]() l'ancien manoir de Beauchêne, situé

route de Landujan. Propriété de la famille Garnier en 1427 et en 1449 ;

l'ancien manoir de Beauchêne, situé

route de Landujan. Propriété de la famille Garnier en 1427 et en 1449 ;

![]() l'ancien manoir de la Grohelière, situé route de Landujan. Propriété de

la famille Joubin en 1449, puis de la famille Garnier seigneurs de Beauchesne en 1513 ;

l'ancien manoir de la Grohelière, situé route de Landujan. Propriété de

la famille Joubin en 1449, puis de la famille Garnier seigneurs de Beauchesne en 1513 ;

![]() l'ancien manoir de Hélou, situé route de Landujan.

Propriété de la famille du Frest en 1449 ;

l'ancien manoir de Hélou, situé route de Landujan.

Propriété de la famille du Frest en 1449 ;

![]() l'ancien

manoir de la Mauvaisinnière, situé route de Landujan. Propriété

successive des familles Mauvoisin (en 1427), Valaise (en 1449 et en 1513),

puis de Jacquette de la Houssais dame du Plessis-Haete ;

l'ancien

manoir de la Mauvaisinnière, situé route de Landujan. Propriété

successive des familles Mauvoisin (en 1427), Valaise (en 1449 et en 1513),

puis de Jacquette de la Houssais dame du Plessis-Haete ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de BEDEE

Lors d'une réformation de l'évêché de Saint-Malo en 1427 sont mentionnés en 1427 à Bédée les nobles suivants : La dame de la Marche, à la marche. Eustache de Quebriac, à Launay. G. Peul, à la Louellaie. Michel de Launay, aud. lieu. Maurice Morhan, au Plessis. Perot Gley, au Dabaille. G. de Ville-boul, au Couldroy. J. Chef de mail, à la Motte. Perot Leclerc, à la Revezachiere. Perot Guillot, à la Lizendière. Bertrand de la Haye, à la Geraudaie. G. Rouxel, à la Rabine-boutin. J. Torchar, au mont-jardin. G. Bouteiller, à la Gouaudière. La veuve Colin Chef de mail, à la Prioulaye. G. Domeetais, au Margat. G. Jocélin, à la Grozelière. Raoul Jarnigon au Norgant. J. de Breneuc, à la Motte-malesert. J. Boiterane, à la Pinelais. J. Auger au Blavon. P. Chaudet, à Boman. G. Guillot, à Launay-cillart. Olivier de St Gilles, à Breneuc. Phelipes Morhan, à Lamotte. La veuve Me Julien de Plumaugat, à Calenezac. G. Legout, à la Garaudière. Morice Morhan, au Closgaine. Eustache de Quebriac, au haud-Coudroy. J. Boistrauds, à la Tenadaie. Alain Jarnigon, à la Thehelière. Colin Garnier, à Beauchesne. Autres qui se disent nobles et ne contribuent : Olivier Marquier, à la Morinaie. (douteux) Alain et Geffroy Huet, en plet o les paroissiens. Olivier Guillot, se dit noble parce que son fils s'est armé. Isabeau Moiroisin, à la Maroisinière. G. Ioubin, se dit noble et a apparu des lettres de Mr le Duc pour non payer et est monté et armé. Honorée Pepin, se dit noble combien que feu G. Guillo, son mari, contribuast avant qu'il l'eust épouzée ; elle est noble et son hostel noble. Olivier Guillo dont lad. Honorée est ayeulle se dit noble, à cause de sad. ayeulle et de sa mère, et est de la monais de Rennes, de la ligne de sa mère et en est en plet. Olivier du Guern, à son hotel de la Touche. Robin Hermaye, se dit noble et c'est plegé contre les paroissiens. (H. Des Salles).

Lors d'une réformation de l'évêché de Saint-Malo en 1440 (rapport fait par René Le Felle, procureur de Dinan, et Bertrand Sevestre, lieutenant audit lieu), sont mentionnés en 1426 à Bedée les commissaires Pierre de Beaucé, sénéchal de Dinan, et Jehan Mainfeni, et les nobles suivants : Olivier Guillot, dit estre noble. Geffroy Guillot, s'est armé à ses dépans. Geffroy Huet et Alain Huet, se disent nobles et se sont armés. G. Jubin, se arma au siège des Chantoceaux et obtint lettres de Monseigr, le 12 juillet 1420. (D'après Des Salles).

Lors d'une réformation de l'évêché de Saint-Malo sont mentionnés en 1440 à Bedescq (Bédée) les commissaires J. Jocet, Alain Rozel et G. de Coelogon, et les témoins nobles : Bertrand Garnier. Noel Cogralu. Perot Guillot. Olivier de Cacay. Sont également cités les nobles suivants : J. Boistravers, à la Pinelaie. G. Poul, à la Louvelaye. Michel de Launay, à la Loumelaye. J. Guillot, à Launay-levant. G. Legouz, à la Garaudière. Olivier Morhan, au Plessis au Prevost. Olivier Glé, au domaine d'Oubaille. Abraham du Plessis. Morice Chef-demail, à la Plouaie. J. Torchart, sr. de Monjardin, aud. lieu. Olivier Guillon, à Balenezac. J. Colet, à l'hotel de Bourian. Bertrand de la Haye, à la Gerraudaie. J. Boistravers, à la Tenedaie. Colin Garnier, à Beauchesne. G. Jocelin, à la Grohelière. Olivier de Carray (est effacé), à son hotel de Bedesq. Al. de Cacan. Jean Chaudet, à l'hotel de la Lande. Morice Morhan, à Lamotte. Noël Cogralu, au Plessis. Geffroy Guillot, à la Lisendière. Alain Jarnigon, à la Thelière. Raoul Gernigon, à Launay gant, son hotel. G. Dornetay, à l'hotel dou Margat. Perot Le Chevalier, à la Rousachière. (Anoblis.) G. Joubin, a pris lettres coment le duc l'annoblist et franchit et fut à Redon le 12 juilet 1420. Raoul Saget, dit avoir lettres semb. Perin de la Haye, dit avoir eu lettres de grace puis naguerre, et a porté rabat d'un feu. Les métaïers occupans : Le manoir de la Marche. Lamotte-Malescot. Le met. de Launay. Le haud Coudroy. Le met. de Blavon. Le met. de Rabine Botin. La métairie Alain Bonnet, procur. de Bedesq. Le Clos garné. (H. Des Salles).

Lors d'une réformation de l'évêché de Saint-Malo sont mentionnés en 1449 à Bedeesch (Bédée) le commissaire P. Bonabri, et les manoirs nobles suivants : La Marche, à Mr. de Penhoet. La Pinelaye, à B. Boistravers. La Touche, à Eustache de Quedillac. Launay, au mesme et à sa femme. Blavon, au Vicomte de Coetmen. La Lonnelaye, à G. C. Poul. Launay Levant, à Mr. Laval. Launay Levant, à Michel de Launay. La Garaudière, à Raoulet Legouz. Le Plessis au Prevost, à Olivier Morhan. La Motte, au mesme. Le Plessis, à J. Joubin. Un hotel au bourg, à Olivier de Caray. Un hotel au bourg, à Perot Gillot. Le Clos garne, à Alain Rouxel. Un hostel, à Dom Pière de Morzelle. La Tenadaie, à J. Boistravers. La Riollais, aux Enfens Bertrand Garnier. Le Beauchesne, à Colin Garnier. La Motte-Malescot, à J. de Breneuc. Bourien, à J. Colet. La Lande, à J. Chaudet. La Chevaleraye, à Raoulet Poul. Lisendren, à Perot Guillot. Le Pransouer, à Michel Pierres. Breneuc, à J. de St Gilles. Lanorgant, à Raoulet Gernigon. La Groheliere, à G. Joselin. La Thehelière, à Alain Gernigon. Le haut Coudroy, à Eustache de Quebriac. Rabine Boutin, à G. Ledean. La Mauvoisinière, à Mre Guy Valayse. Monjardin, à J. le Vayer. Un hotel, à Olivier Guillou. Balanczac, à J. Ducelier. La Gouaudière, à P. le Bouteiller. La Poulaye, à M. Chef-de-Mail. Lamotte à Loysel, à Nicolas Chef-Demail. Launay paistre Morel, à dom Geffroy Roquet. La Ronzeachière, à Flandrine Pinaust. Helan, au sr. du Frost. Le Plessis, à Noel Coralu. Un hotel, à G. Coralu. La Geraudaie, à Bertrand de la Haye. St Tumat, à Raoulet Partene. (D'après Des Salles).

Dans la liste des feudataires (teneurs de fief) des évêchés de Saint-Malo et Dol en 1480, on comptabilise la présence de 28 nobles de Bédée :

![]() Bertrand

CHAHARDY (3 livres de revenu), héritier J. Rocquet : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une jusarme ;

Bertrand

CHAHARDY (3 livres de revenu), héritier J. Rocquet : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une jusarme ;

![]() Dom

Guillaume CHAUDET (12 livres de revenu), remplacé par Jehan : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une jusarme ;

Dom

Guillaume CHAUDET (12 livres de revenu), remplacé par Jehan : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une jusarme ;

![]() Morice

CHIEFFDEMAIL (40 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

Morice

CHIEFFDEMAIL (40 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

![]() Pierre

COJALU du Plesseix (100 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une jusarme ;

Pierre

COJALU du Plesseix (100 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une jusarme ;

![]() Philippe

COJALU (10 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une jusarme ;

Philippe

COJALU (10 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une jusarme ;

![]() Bertrand

COLLET (20 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

Bertrand

COLLET (20 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

![]() Guillaume

DE BURIE (25 livres de revenu) : défaillant ;

Guillaume

DE BURIE (25 livres de revenu) : défaillant ;

![]() Jehan

DE CARAY (40 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une jusarme ;

Jehan

DE CARAY (40 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une jusarme ;

![]() Jehan

DE LA HAYE (30 livres de revenu) : défaillant ;

Jehan

DE LA HAYE (30 livres de revenu) : défaillant ;

![]() Jehan

DE LAUNAY (30 livres de revenu), remplacé par Pierre : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

Jehan

DE LAUNAY (30 livres de revenu), remplacé par Pierre : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

![]() Jehan

DE LAUNAY de Syvant (10 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une jusarme ;

Jehan

DE LAUNAY de Syvant (10 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une jusarme ;

![]() Guillaume

DE QUEHEON (7 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

Guillaume

DE QUEHEON (7 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

![]() Alain

DU BOESTRAVERS (400 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

Alain

DU BOESTRAVERS (400 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

![]() les

héritiers Gillette DU GUERN (100 livres de revenu), héritier de Guillaume : défaillants ;

les

héritiers Gillette DU GUERN (100 livres de revenu), héritier de Guillaume : défaillants ;

![]() Robert

GARNIER (100 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

Robert

GARNIER (100 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

![]() les

héritiers Pierre GUILLOT (10 livres de revenu), remplacé par Pierre : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une jusarme ;

les

héritiers Pierre GUILLOT (10 livres de revenu), remplacé par Pierre : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une jusarme ;

![]() les

héritiers Bertrand GUILLOU (40 livres de revenu) : défaillant ;

les

héritiers Bertrand GUILLOU (40 livres de revenu) : défaillant ;

![]() les

héritiers Jehan JAMEAUX (15 livres de revenu) : défaillant ;

les

héritiers Jehan JAMEAUX (15 livres de revenu) : défaillant ;

![]() Olivier

JOCELIN (80 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une jusarme ;

Olivier

JOCELIN (80 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une jusarme ;

![]() Raoul

JOCELIN (80 livres de revenu) : défaillant ;

Raoul

JOCELIN (80 livres de revenu) : défaillant ;

![]() Bertrand

JOCELIN (25 livres de revenu) : défaillant ;

Bertrand

JOCELIN (25 livres de revenu) : défaillant ;

![]() Jehan

JOUBIN de l'Esné (60 livres de revenu), remplacé par Bertrand : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

Jehan

JOUBIN de l'Esné (60 livres de revenu), remplacé par Bertrand : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

![]() Jehan

JOUBIN le jeune (40 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une jusarme ;

Jehan

JOUBIN le jeune (40 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une jusarme ;

![]() Pierre

LE BOUTEILLER de Gouaudière (40 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

Pierre

LE BOUTEILLER de Gouaudière (40 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

![]() Nicolas

LE CLERC (20 livres de revenu), remplacé par Jacques : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une jusarme ;

Nicolas

LE CLERC (20 livres de revenu), remplacé par Jacques : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une jusarme ;

![]() les

héritiers Michel PIERRE (20 livres de revenu) : défaillants ;

les

héritiers Michel PIERRE (20 livres de revenu) : défaillants ;

![]() la

fille de Jehan ROCQUET (2 livres de revenu) : défaillante ;

la

fille de Jehan ROCQUET (2 livres de revenu) : défaillante ;

![]() la

dame DE MONTIARDIN (400 livres de revenu) : défaillante ;

la

dame DE MONTIARDIN (400 livres de revenu) : défaillante ;

Lors d'une réformation de l'évêché de Saint-Malo en 1513 sont mentionnés à Bedée (Bédée) les nobles suivants : - Dame Jacquete de la Houssaye, dame du Plessis ... a la métairie de la Mauvaisinière, anciennement noble et n'y ont été faites nulles adjonctions. - Jehan de Launay, fils de Bertrand de Launay, qui fils était d'autre Jean de Launay, a la met. (métairie) de la Thehelière, et y annexa led. Jehan, ayeul, quelques rotures. - Le sieur de Mauron, a saisi la métairie de la Hamonière, noble d'ancienneté qui devait être au sieur du Lou. - Pierre de Launay, tient comme francs et nobles dix journeaux de terre qui sont contributifs, ne savent par quel droit. - Robert Garnier, sr. du Beau-Chesne, a la métairie noble de la Calonnière, et y a ajouté quelques rotures. - Item a la métairie noble de la Grohelière et de la Riolaye, et y a adjoint quelques rotures. - Jacques Le Clerc, sieur de la Rousachere, a la maison et met. noble dudit lieu, où il a adjoint quelques rotures. - Le Plessis Cojalu, maison et met. nobles ; la Rousinière, maison et met. noble au trait de Pellan. - Le sieur de la Houssaye, à cause de mademoiselle. - Le Coudray, maison noble d'ancienneté, et n'y sont nulles rotures adjointes. - Bertranne Garnier, fille de Robert et maintenant femme de monsieur de Vayenères, a le lieu nommé le Margat, et y joignit led. Robert Garnier quelques rotures. - Noble écuyer Amaury Boistravers, sieur de la Pinelaye, a eu la maison et met. de la Rabine-Boutin, à cause de mademoiselle sa compagne, et y avait adjoint led. Amaury Boistravers quelques rotures. - Jehan Collet, fils de Bertrand Collet, anciennement nobles, ont la maison et métairie de Bourian, noble et exempte, et y sont adjointes plusieurs rotures. - Jehan Bonfils et sa femme, tiennent, à cause d'elle, une maison et sept journaux auprès du Coudray qui sont contributifs et cependant s'exemptent, ne savent pourquoi. - Gilles de Cahidou et sa compagne, à cause d'elle, a la maison et métairie de Launay. - Jean de Launay, fils de Guillaume, a la maison qui fut à son père. - Jean Joubin, sr. du Plessis, a la met. de Launay-Ruault, noble. - Guillaume Langlays, a la métairie de la Haye, pancée (supposée) noble, et cependant Rolland de la Haye paya fouage pour led. lieu, mais il l'affranchit pour demi feu de rabat, et, depuis la mort de Jan Langlays, acquit des héritiers du défunt led. lieu et le 1/2 feu de rabat, et y joignit plusieurs rotures qu'il acquit, et maintenant veut affranchir le tout led. Guillaume Langlays. - Jehan Briand et Catherine de St Pern, sa femme, nobles gens, ont acquis une maison nommée Praulou et plusieurs rotures au voisinage ; quelle maison tient et possède Gilles Hermet, comme noble et exempte. - Guillaume de Queheon, noble, sr. de la Cochaye, acquit plusieurs rotures qu'il annexa aud. lieu de la Cochaye. - Monsieur l'abbé de Paimpont, a la métairie de la Motte-Malescot, noble. - Monsieur de Breelront, a la métairie noble de la Geraudaye. - Pierre Chaudet, a la métairie noble de la Lande-Chaudet. - Julien de Partenay, a la métairie noble de la Burifière et se qualifie sieur de St Vivat, et ne sont nulles rotures adjointes aux dits quatre dernières métairies. - Le sieur des Artoys, a les métairies de Blavon et de la Louvelaye. - Jean Joubin, sieur du Plessis, a la métairie de la Motte, et n'ont nulles notures été annexées aud. trois dernières métairies. - Bertrand Coialu, héritier principal et noble de Jehan de Caraz, noble, tient la maison qu'il edifia et les terres qu'il eut d'Olivier de Caraz, et sont anciennement nobles et exemptes. - Jean Rouxel, sr. de Moron et Jeanne Rouxelle, ont la met. du Clos-Guyne, noble d'ancienneté, et y sont quelques rotures adjointes. - Monsieur de la Pinelaye, a la métairie de la Tenosdaye, noble. - Julien Cheff-Demaill, a la métairie de Lamotte-Frescall, et est sieur de la Betulaye. - Monsieur le prieur de Bedée, a la métairie de Tresjehan, et à ces dites quatre métairies n'ont été nulles rotures adjointes. - Me Bertrand Cojalu, a le lieu de la Bastille. - La Prioulaye et Bernart appartiennent à Morice Chef-Demaill. - Dom Hamon Cheff-Demaill, a la met. des Landes. - Monsieur de Cauer, a la Riolaye. - G. des Places, a la Citouaye et Paistremol. - Monsieur de Gié, a la métairie de la Marche. - Mr de Tregoumatz et mademoiselle sa compagne, à cause d'elle, ont le lieu de la Pinelaye. - Les mêmes ont Launay-Hay et la Tousche. - Noble homme Jean de Queheon a la Cochaye, et y a joint, Guillaume de Queheon, plusieurs rotures. - Aliette Le Goux, a la Garaudière, noble. - Le Plesseix-Joubin, appartient à Jean Joubin. - Bertrand de la Douesnelière, a le Plessis-Morhan, et est sr. du Fail. - Noel Motayes, a la Primaudière, toute rot. et acquise de gens contributifs, et la veut affranchir. - Mr de Cucé, a la metairie de Mont-Jardin, noble. - Michel Thiery, a les deux métairies de Balenczac, nobles. - Piere Gaesdon, a le lieu et métairie de la Breneuc, noble. - Nicolas Gicquel, à cause de sa compagne, a la Gruaudière, noble. - (La plupart des nobles et possesseurs des lieux nobles de lad. paroisse y ont annexés plusieurs héritages roturiers). (H. Des Salles).

© Copyright - Tous droits réservés.