|

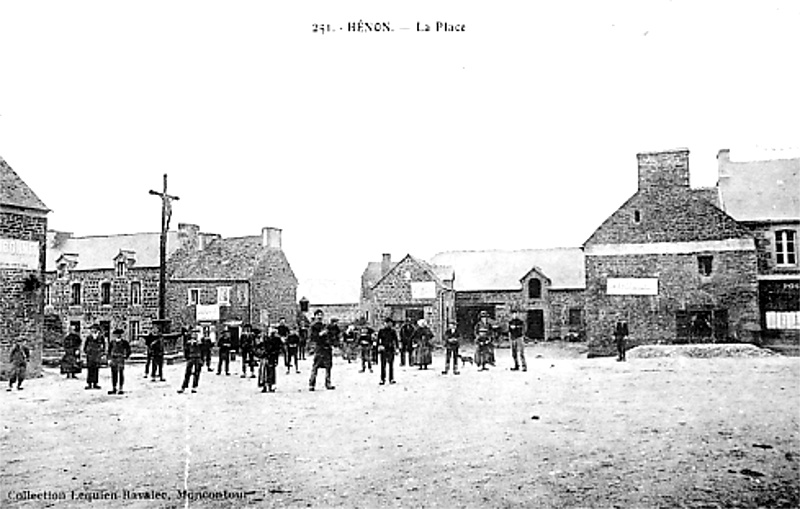

Bienvenue chez les Hénonnais |

HENON |

Retour page d'accueil Retour Canton de Moncontour

La commune de Hénon ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de HENON

Hénon vient, semble-t-il, du breton « hen » (vieux) et « onn » (frêne).

Hénon est un démembrement de l'ancienne paroisse primitive de Plémy. Il semble que le territoire de Hénon soit le siège d'une ancienne fondation Plantagenêt. Alain de Hennon (Alanus de Hennon) apparaît comme témoin dans un acte de 1205. Il signe, en effet, en 1205 une donation de Guy de Thouars en faveur des moines de l'abbaye de Boquen (en Plénée-Jugon).

Hénon est une paroisse dès 1274 (Anc. év. I, 376; III, 226) : le chevalier Guillaume Le Noir y engage des dîmes. Elle est comprise dans l'archidiaconé de Penthièvre et relève de la châtellenie de Moncontour. Elle appartient, sous l'Ancien Régime, au diocèse de Saint-Brieuc et a pour ressort Saint-Brieuc, pour subdélégation Moncontour, et pour seigneur le duc de Penthièvre. La cure était à l'alternative. Durant la Révolution, la paroisse d'Hénon dépendait du doyenné de Moncontour. Hénon élit sa première municipalité le 3 février 1790. Le nom de la commune de Hénon est officialisé le 27 octobre 1801.

On rencontre les appellations suivantes : Hennon (en 1205), Par. de Henon (en 1274), Henon (vers 1330).

Note : la commune de Hénon est formée des villages : La Vallée, Arondel, le Pré-Guihiot, Forville, les Grands-Moulins, Belle-Vue, la Roche, la Haute-Ville, la Ville-Avenet, la Maladrie (ou Maladrerie), Bourienne, Fétabry, le Beau-Cadalu, Pélan, Guémeheux, le Vau-Tenet, les Préreux, le Village, la Ville-Galais, Fébillet, la Touche-Rouault, Port-Martin, le Vau-Bonet, le Champ-Dolo, la Ville-des-Brières, le Vaugouro, la Touche-ès-Plats, les Aulnays, Launay-Noël, le Gué-Briand, la Haute-Braise, la Ville-Balay, le Claquenêtre, Blavet, la Neauvare, la Ville-Chaplé, les Mezrues, le Grand-Bourieux, la Salle, Tertre-Moro, la Haye, Hazaye, la Fossette, la Ville-Robert, la Motte, la Lande, le Bas-Guerlan, le Haut-Guerlan, la Touche-Heurtaux, le Clos-des-Aulnes.

Voir

![]() " Le

cahier de doléances de Hénon en 1789

".

" Le

cahier de doléances de Hénon en 1789

".

![]()

PATRIMOINE de HENON

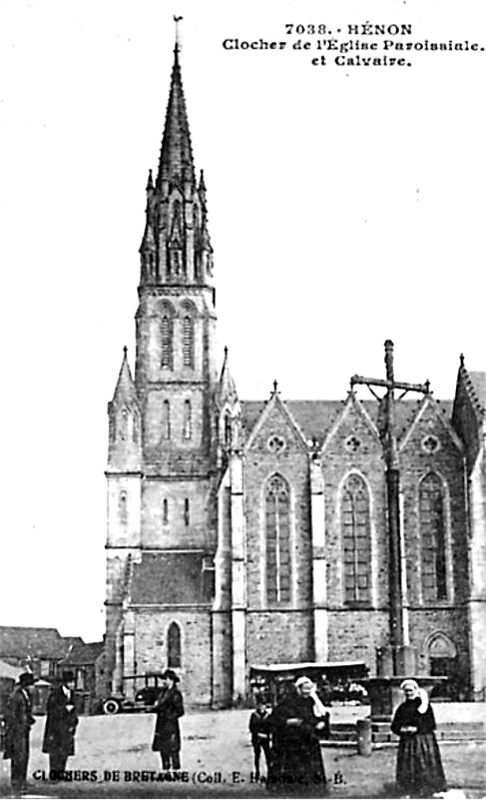

![]() l'église

Saint-Pierre et Saint-Paul (1876-1877).

Le 27 mars 1755 est posée la première pierre d'une église qui remplace l'église

primitive. L’ancienne église ayant été détruite par un incendie dans

la nuit du 8 au 9 juillet 1876, la pose de la première pierre du nouvel édifice

eut lieu le 1er octobre 1876 et sa bénédiction seulement le 12 août 1877.

L’église fut livrée au culte et consacrée le 6 novembre 1881. Elle fut

édifiée par M. Bellec, entrepreneur, sur les plans de M. Maignan. Elle

comprend une nef avec bas côtés étroits de trois travées, un triple

transept et une abside accostée de deux chapelles. Mobilier : Croix en ébène

servant de reliquaire à une parcelle de la Vraie Croix, d’un travail délicat

du XVIIIème siècle. Maître-autel moderne de M. Bacon, sculpteur à Caurel.

Dans les vitraux modernes : saint Guillaume, saint Brieuc, saint Yves ;

l'église

Saint-Pierre et Saint-Paul (1876-1877).

Le 27 mars 1755 est posée la première pierre d'une église qui remplace l'église

primitive. L’ancienne église ayant été détruite par un incendie dans

la nuit du 8 au 9 juillet 1876, la pose de la première pierre du nouvel édifice

eut lieu le 1er octobre 1876 et sa bénédiction seulement le 12 août 1877.

L’église fut livrée au culte et consacrée le 6 novembre 1881. Elle fut

édifiée par M. Bellec, entrepreneur, sur les plans de M. Maignan. Elle

comprend une nef avec bas côtés étroits de trois travées, un triple

transept et une abside accostée de deux chapelles. Mobilier : Croix en ébène

servant de reliquaire à une parcelle de la Vraie Croix, d’un travail délicat

du XVIIIème siècle. Maître-autel moderne de M. Bacon, sculpteur à Caurel.

Dans les vitraux modernes : saint Guillaume, saint Brieuc, saint Yves ;

![]() la chapelle Notre-Dame de l'Oubli

ou des Granges (XVIIIème siècle),

située à l'aile nord du château des Granges. Petit édifice rectangulaire

avec chevet à pans coupés accolé après coup à l’est du château, XIXème

siècle ;

la chapelle Notre-Dame de l'Oubli

ou des Granges (XVIIIème siècle),

située à l'aile nord du château des Granges. Petit édifice rectangulaire

avec chevet à pans coupés accolé après coup à l’est du château, XIXème

siècle ;

![]() la chapelle Saint-Gilles de Port-Martin

(XVIème siècle). Il s'agit d'une chapelle privée, dépendant du manoir de

Port-Martin. Edifice de plan rectangulaire datant du XVIème siècle.

Mobilier : Statues anciennes de la sainte Vierge (XVème siècle), sainte

Anne apprenant à lire à la sainte Vierge (XVème siècle), saint Gilles,

sainte Barbe (XVIIème siècle), sainte Catherine (XVIIème), saint Paul (XVIIème) ;

la chapelle Saint-Gilles de Port-Martin

(XVIème siècle). Il s'agit d'une chapelle privée, dépendant du manoir de

Port-Martin. Edifice de plan rectangulaire datant du XVIème siècle.

Mobilier : Statues anciennes de la sainte Vierge (XVème siècle), sainte

Anne apprenant à lire à la sainte Vierge (XVème siècle), saint Gilles,

sainte Barbe (XVIIème siècle), sainte Catherine (XVIIème), saint Paul (XVIIème) ;

![]() la chapelle du Saint-Esprit,

située à la Ville-ès-Ion ou Ville-ès-Zion (XVIIème siècle). Edifice de

plan rectangulaire avec chevet à pans coupés. Elle date du XVIIème siècle

et a été restaurée au XXème siècle. Mobilier : Autel du XVIIIème siècle

surmonté d’une colombe ;

la chapelle du Saint-Esprit,

située à la Ville-ès-Ion ou Ville-ès-Zion (XVIIème siècle). Edifice de

plan rectangulaire avec chevet à pans coupés. Elle date du XVIIème siècle

et a été restaurée au XXème siècle. Mobilier : Autel du XVIIIème siècle

surmonté d’une colombe ;

![]() la chapelle Saint-Charles-Borromée de la Ville-Chapron

ou Ville-Chaperon (XVIème

siècle), restaurée vers 1880. Edifice du XVIème siècle, qui, tombant en

ruines, a été restauré vers 1880 sur les plans de M. Angier ;

la chapelle Saint-Charles-Borromée de la Ville-Chapron

ou Ville-Chaperon (XVIème

siècle), restaurée vers 1880. Edifice du XVIème siècle, qui, tombant en

ruines, a été restauré vers 1880 sur les plans de M. Angier ;

![]() la chapelle Sainte-Barbe de la Néauvais

(XVIIIème siècle). Edifice de plan rectangulaire avec chevet à pans coupés

servant de chapelle sépulchrale à la Maison de la Guérande (XIXème siècle).

Mobilier : Statues du XVIIème siècle provenant de la cathédrale de Tréguier

: sainte Vierge, saint Tugdual, saint Yves, sainte Barbe ;

la chapelle Sainte-Barbe de la Néauvais

(XVIIIème siècle). Edifice de plan rectangulaire avec chevet à pans coupés

servant de chapelle sépulchrale à la Maison de la Guérande (XIXème siècle).

Mobilier : Statues du XVIIème siècle provenant de la cathédrale de Tréguier

: sainte Vierge, saint Tugdual, saint Yves, sainte Barbe ;

![]() l'ancienne

chapelle de Saint Germain, aujourd'hui disparue. Edifice de plan

rectangulaire avec chevet à pans coupés reconstruit en 1854. On y

remarquait jadis une croix en granit du IXème siècle ou Xème siècle,

peut-être élevée en commémoration d'une défaite infligée en ce lieu

aux Normands. La chapelle primitive était entourée d'un cimetière.

Mobilier : Autel du XVIIIème siècle venant de l’ancienne église ;

l'ancienne

chapelle de Saint Germain, aujourd'hui disparue. Edifice de plan

rectangulaire avec chevet à pans coupés reconstruit en 1854. On y

remarquait jadis une croix en granit du IXème siècle ou Xème siècle,

peut-être élevée en commémoration d'une défaite infligée en ce lieu

aux Normands. La chapelle primitive était entourée d'un cimetière.

Mobilier : Autel du XVIIIème siècle venant de l’ancienne église ;

![]() l'oratoire de la Haute-Ville

(XVIIème siècle). Du XVIIème siècle, il sert de fournil vers 1935-1939 ;

l'oratoire de la Haute-Ville

(XVIIème siècle). Du XVIIème siècle, il sert de fournil vers 1935-1939 ;

![]() les

anciennes chapelles aujourd'hui disparues : - la chapelle de Bellevue,

détruite au XIXème siècle ; - la chapelle de la Braise, dédiée à saint

Véran, détruite ; - la chapelle du Plessix-Côtes, détruite ; - la

chapelle Notre-Dame du Roncelet à la Mare, détruite. Une statue de saint

Mamert, en provenant, est encastrée dans un bâtiment de service ; - la

chapelle des Villes-Chaplées, dédiée à saint Nicolas, détruite ; - la

chapelle de la Vieille-Cour, détruite ; - la chapelle de Saint-Léon, détruite

en 1766 ; - la chapelle du Blavet, dédiée à saint Fiacre, détruite ; -

la chapelle de la Madeleine, détruite en 1868 ; la chapelle de la Bosaye, mentionnée

au XVIIème siècle (R. Couffon) ;

les

anciennes chapelles aujourd'hui disparues : - la chapelle de Bellevue,

détruite au XIXème siècle ; - la chapelle de la Braise, dédiée à saint

Véran, détruite ; - la chapelle du Plessix-Côtes, détruite ; - la

chapelle Notre-Dame du Roncelet à la Mare, détruite. Une statue de saint

Mamert, en provenant, est encastrée dans un bâtiment de service ; - la

chapelle des Villes-Chaplées, dédiée à saint Nicolas, détruite ; - la

chapelle de la Vieille-Cour, détruite ; - la chapelle de Saint-Léon, détruite

en 1766 ; - la chapelle du Blavet, dédiée à saint Fiacre, détruite ; -

la chapelle de la Madeleine, détruite en 1868 ; la chapelle de la Bosaye, mentionnée

au XVIIème siècle (R. Couffon) ;

![]() les croix de Saint-Germain (moyen âge), de la sortie du bourg vers

Quessoy (XVIème siècle), de la Touche-Heurtault, de la Ville-Robert, des Granges

(XVIIIème siècle), du Gué, du Gué-Méheust, située près du bourg, de Beauvallon, du

Pré ;

les croix de Saint-Germain (moyen âge), de la sortie du bourg vers

Quessoy (XVIème siècle), de la Touche-Heurtault, de la Ville-Robert, des Granges

(XVIIIème siècle), du Gué, du Gué-Méheust, située près du bourg, de Beauvallon, du

Pré ;

![]() le château de Catuélan (XVIIIème siècle), propriété

de la famille du Merdy de Catuélan, puis de la famille Espivent de la Villesboisnet de Catuélan.

La chapelle privée de Catuélan, dédiée à sainte Anne, est détruite par la foudre le 5 juin

1939 et reconstruit en 1840. Ce domaine appartient à Jean Ogier en 1514 et en 1536 ;

le château de Catuélan (XVIIIème siècle), propriété

de la famille du Merdy de Catuélan, puis de la famille Espivent de la Villesboisnet de Catuélan.

La chapelle privée de Catuélan, dédiée à sainte Anne, est détruite par la foudre le 5 juin

1939 et reconstruit en 1840. Ce domaine appartient à Jean Ogier en 1514 et en 1536 ;

![]() le château du Colombier (XV-XVIème siècle),

édifié par la famille Visdeloup (ou Visdelou) de Bédée. Le château

devient ensuite la propriété du Comte Olivier de Lorgevil.

Propriété de Jean Visdelou en 1514. Une

deuxième tour est élevée au XVIIIème siècle et le reste du manoir est

reconstruit. On y trouve une fuie et une chapelle dédiée à Saint-René (XVIIIème siècle) ;

le château du Colombier (XV-XVIème siècle),

édifié par la famille Visdeloup (ou Visdelou) de Bédée. Le château

devient ensuite la propriété du Comte Olivier de Lorgevil.

Propriété de Jean Visdelou en 1514. Une

deuxième tour est élevée au XVIIIème siècle et le reste du manoir est

reconstruit. On y trouve une fuie et une chapelle dédiée à Saint-René (XVIIIème siècle) ;

![]() le château des Granges (début

du XVIIIème siècle), propriété du Comte de Bélizal. Le

domaine est la propriété de Pierre Le Mintier en 1514 et de Jehan Le

Mintier en 1536. Ce château remplace une demeure fortifiée (avec deux tours

rondes) entourée jadis de douves et qui avait été édifiée au début du

XIVème siècle par la famille Le Mintier. Les Le Mintier

possédaient jadis des prééminences dans l'église paroissiale de Moncontour

et dans la chapelle Saint-Jean. Le

château est complètement reconstruit au XVIIIème siècle. C'est dans ce

château qu'est mort le général Geslin de Trémargat. Après la mort du

général, les Granges ont servi de résidence à M. Huchet ;

le château des Granges (début

du XVIIIème siècle), propriété du Comte de Bélizal. Le

domaine est la propriété de Pierre Le Mintier en 1514 et de Jehan Le

Mintier en 1536. Ce château remplace une demeure fortifiée (avec deux tours

rondes) entourée jadis de douves et qui avait été édifiée au début du

XIVème siècle par la famille Le Mintier. Les Le Mintier

possédaient jadis des prééminences dans l'église paroissiale de Moncontour

et dans la chapelle Saint-Jean. Le

château est complètement reconstruit au XVIIIème siècle. C'est dans ce

château qu'est mort le général Geslin de Trémargat. Après la mort du

général, les Granges ont servi de résidence à M. Huchet ;

![]() le château de la Néauvais (XVIIIème siècle), propriété du

Vicomte de la Guerrande. Le domaine est la propriété de René Jouan en 1536 ;

le château de la Néauvais (XVIIIème siècle), propriété du

Vicomte de la Guerrande. Le domaine est la propriété de René Jouan en 1536 ;

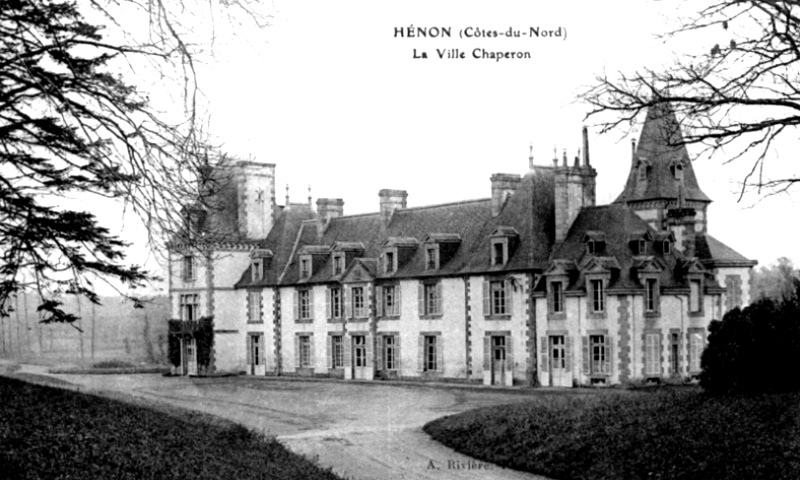

![]() le château de la Ville-Chapron ou

Ville-Chaperon (XVIIème siècle), propriété

de la famille Le Veneur de la Ville-Chapron. Il est aujourd'hui la

propriété de Louis de Bélizal. Le domaine est la propriété de Pierre Le

Chaperon ou Chappron en 1514 et de Hélène Le Champion en 1536 ;

le château de la Ville-Chapron ou

Ville-Chaperon (XVIIème siècle), propriété

de la famille Le Veneur de la Ville-Chapron. Il est aujourd'hui la

propriété de Louis de Bélizal. Le domaine est la propriété de Pierre Le

Chaperon ou Chappron en 1514 et de Hélène Le Champion en 1536 ;

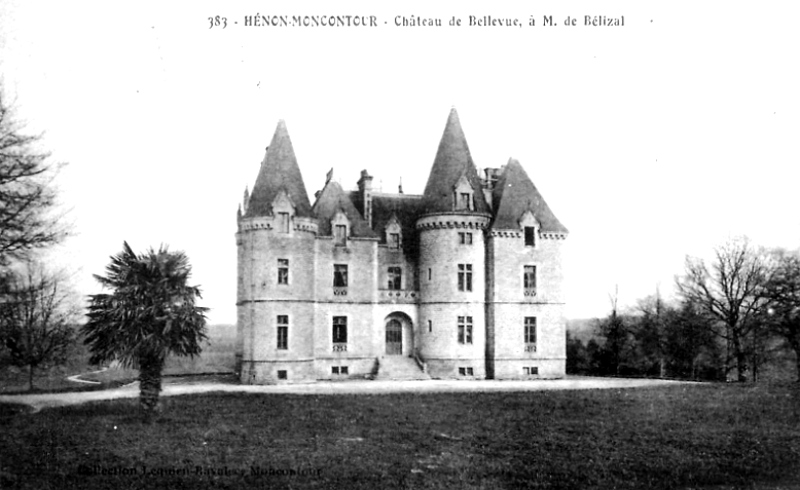

![]() le château de Bellevue

(1872). Quatre tours d'angle encadrent le corps de logis ;

le château de Bellevue

(1872). Quatre tours d'angle encadrent le corps de logis ;

![]() le manoir de Bellevue

(XVII-XVIIIème siècle), érigé par les seigneurs de Bellevue. A signaler que

le domaine de Bellevue-Château appartient à François Champion en 1569 ;

le manoir de Bellevue

(XVII-XVIIIème siècle), érigé par les seigneurs de Bellevue. A signaler que

le domaine de Bellevue-Château appartient à François Champion en 1569 ;

![]() le manoir de la Mare

(fin du XVème siècle). Les armes des propriétaires

y sont gravées. Propriété de Jacques Jouhan en 1514 et en 1536 ;

le manoir de la Mare

(fin du XVème siècle). Les armes des propriétaires

y sont gravées. Propriété de Jacques Jouhan en 1514 et en 1536 ;

![]() le manoir de Port-Martin

(XVIIème siècle). Propriété du sieur de La Salle : Alain de Launay en

1514 et Jehanne de Launay en 1536 ;

le manoir de Port-Martin

(XVIIème siècle). Propriété du sieur de La Salle : Alain de Launay en

1514 et Jehanne de Launay en 1536 ;

![]() le manoir de la Haute-Ville (XVIIème siècle) ;

le manoir de la Haute-Ville (XVIIème siècle) ;

![]() le manoir des Mézues (XVIIème siècle), propriété de la famille

du P. Visdelou (des Mézues) ;

le manoir des Mézues (XVIIème siècle), propriété de la famille

du P. Visdelou (des Mézues) ;

![]() le manoir de la Ville-ès-Zion.

Propriété de Thomas Le Mintier en 1514 et de Gilles Le Mintier en 1536 ;

le manoir de la Ville-ès-Zion.

Propriété de Thomas Le Mintier en 1514 et de Gilles Le Mintier en 1536 ;

![]() le manoir de la Touche-Rouault ;

le manoir de la Touche-Rouault ;

![]() le manoir de la Touche-ès-Plats

(XVIIIème siècle). Propriété de Charles Berthelot en 1514 et en 1536,

puis de Jean Berthelot en 1569 ;

le manoir de la Touche-ès-Plats

(XVIIIème siècle). Propriété de Charles Berthelot en 1514 et en 1536,

puis de Jean Berthelot en 1569 ;

![]() 22 moulins dont les moulins à eau des Grands-Moulins, de

Clineuf, de la Garde, au Comte, Payan, de la Porte, de la Marre, de la Ville-Chapron, de

l'Ecluse, Arondel, de la Brousse, deux de la Ville-Norme et les moulins à vent des

Pins et un moulin à foulon,..

22 moulins dont les moulins à eau des Grands-Moulins, de

Clineuf, de la Garde, au Comte, Payan, de la Porte, de la Marre, de la Ville-Chapron, de

l'Ecluse, Arondel, de la Brousse, deux de la Ville-Norme et les moulins à vent des

Pins et un moulin à foulon,..

A signaler aussi :

![]() en 1928, un dépôt de 52 haches est mis à jour à La

Touche-Nicolas. Un autre dépôt de 700 haches est découvert à La Touche-Rouault en

1977-1978 ;

en 1928, un dépôt de 52 haches est mis à jour à La

Touche-Nicolas. Un autre dépôt de 700 haches est découvert à La Touche-Rouault en

1977-1978 ;

Voir

![]() "

Informations

diverses sur la ville de Hénon ".

"

Informations

diverses sur la ville de Hénon ".

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de HENON

Avant la Révolution, les maisons nobles de Hénon étaient : les Granges (haute, moyenne et basse justice) qui appartenait à M. de Trémargat. Le Colombier (haute, moyenne et basse justice) qui appartenait à M. de la Goublais. Les Landes-Maltel (moyenne justice) qui appartenait à M. d'Andigné de la Chasse. La Ville-Chaperon, la Ville-Tréhant, la Guerrande et la Ville-Marguerie.

La seigneurie des Granges, qui possédait jadis un droit de haute justice, appartenait dès le XIVème siècle aux Le Mintier, puis passa, au XVIIIème siècle, aux Geslin de Trémargat.

Lors de la réformation du 30 janvier 1427, sont mentionnés plusieurs nobles de Hénon : Etienne Cotte, Robin de Launay, Olivier Regnaust, Guillaume Ruellan, Jehanne Branchu, Roland Auliou, Thomas Auliou, Charles Le Mintier, Jehan Le Paige, Berthelot Visdelou, Eon Visdelou, Roland Visdelou, Nouel Touzel, Guillou Visdelou, Alain Ruellan, Guillemet Visdelou, les enfants Olivier Le Bret, Jocelin Ruellan, Olivier Ogier, Roland Rollendeaux, Guillaume Visdelou, Guillaume Ruellan, Olivier Touzel, Olivier Chabot, Hans Chommalus, Guillaume Berthelot, Alain Berthelot, Jehan Carlou, Jehan Delmillion (ou de La Villion), Jehan Oritel, Jehan de La Porte, la relicta Perret de La Haye, la fille Aubin Delmillion (ou de La Villion).

Lors de la "revue et monstre généralle des nobles, ennobliz,

exemptz et aultres tenantz fiefs nobles et subjects aux armes de l’Evesché de

Saint-Brieuc, tenue à Moncontour par haut et puissant Messire Tristan du

Perrier, Comte de Quintin ; noble et puissant Messire Guyon de la Motte,

Chevalier, sieur de l’Orfeuil et de Vauclerc ; Messire Amaury de la Moussaye,

Chevalier, sieur du dict lieu de la Moussaye, commissaires commis et députez par

mandement patent du Duc nostre souverain seigneur, quant à ce, les viije, ixe et

xe jours de janvier l’an mil iiiie lxix ", on mentionne, en janvier 1469, pour

Hénon :

– Eonnet Le Mintier, par Rolland son fils.

– Mre Jean Cottes, par

Artur Cottes.

– Pierre Le Mintier, de la maison du sire de Rieux.

–

Olivier Guillemot, pour la mère Pierre Le Mintier.

– Jean du Fou, homme

d’armes.

– Eonnet de Launay, en brigandine, les bras couverts.

– Marie

Bino, mère dudit Eonnet, par Rolland Robert.

– Guillaume

Ruellan-Pierre-Platte, par Bertrand son fils, de l’ordonnance.

– Guillaume

Ogier, par Olivier Ogier.

– Jeanne Cillart sa mère, par Perrot Goujon.

–

Jean de la Villéon, par Guillaume de la Villéon.

– Guillaume Ruellan de

Condeuc, par Anthoine son fils.

– Geffroy Rollandeaux.

– Jean de Launay.

– Jean Visdelou.

– Charles Jouhan.

– Guillaume Le Page.

– Pierre

Visdelou-Ville-Gallais.

– Pierre Visdelou du Bosc, mineur, par Alain Gourmel.

– Pierre Visdelou-Port-martin.

– Pierre Oritel.

– Jean de Bogar.

–

Guillaume Ruellan du Seure, par Jacquet Le Rebours, héritier dudit Guillaume.

– Pierre Prioul, de l’ordonnance.

– Jean Carlo.

– Ollivier Collet, à pied.

– Artur Le Mintier.

– Aubin Quémerreuc.

– Charles Berthelot, archer,

salade, dague, épée &a.

– Aubun Visdelou.

– Jean de Launay-Kerizac.

–

Henry Le Bret, de la maison du Duc.

– Catherine Conen.

– Pierre Le

Pelletier ennobli.

– Jean Beaupoil, pour Eonnet de Launay, curateur de

Jacquet de Launay.

Lors de la réformation du 2 mars 1536, sont mentionnées plusieurs nobles de Hénon : Plesseix-Cottes, Rouxel et Puiz-au-Chat (à Jehan Cottes), La Ville-es-Zion (à Gilles Le Mintyer ou Mintier), Motier-du-Bosq (à Pierre Visdeloup ou Visdelou), la Touche-es-Plats (à Charles Berthelot), La Salle (à Jehanne du Launay), Catuélan (à Jehan Ogier), Sensie (à Jean Le Rebours), La Villeneuve (à Yvonnet Byavant, anciennement à Henri Le Bret), La Touche-Guiha (à Jacques Pryou), La Mare (à Jacques Jhouan ou Jouan), Néauvais (aux héritiers de René Jouan), Les Jaulnays et La Ville-Borée (à Jacques Jouan), Guchelen (à Pierre Le Metheer), autre maison Guchelen (à Alain Visdelou), La Grenoulliere (à Henri Delix et anciennement à Olivier Orytel), La Pierre-Plate (à Jean de Launay), La Ville-Chaperon (à Hélène Le Champion), le Port-Martin (au sieur de La Salle), Clineuf (à une personne de Mur-de-Bretagne), La Tousche (à Louis Nyvet, anciennement à François de Launay), Le Pont-Rado et La Motte (à Jean Le Douarain), La Rivière (à Pierre Le Metheer), La Roselaie (à René Charetier), Les Granges-Godins (aux enfants de Guillaume Le Forestier, sieur de La Hazaie), La Belle-Issue (à Jehanne de Launay), Les Granges (à Jehan Le Mintyer ou Mintier), Kerisel (à Jehan de Launay), Fébillet (à Jehan Gougeon), La Ville-Gallais (à Julien Visdelou ou Visdeloup), La Braize (à Pierre Visdeloup), une maison au bourg de Hénon (aux enfants Jehan de Carnucllo), Cocisderc (au sieur de Glajeulay), Pontrien (au sieur de La Salle), Beaucadalu et Chêne-Loyo (à Jehan Le Mintyer ou Mintier, sieur des Granges), Le Vaurenaud (à Jehan Le Mintyer ou Mintier), Les Villes-Chuplées (à Charles Le Mintyer ou Mintier), La Villeneuve (à Jehan Quemerreuc), Les Aulnes et Les Clos-Boaisbilly (à Jacques Visdeloup ou Visdelou), une maison au bourg de Hénon (au sieur de Beau-Chesne), le Bossygnel (à Jehan de Pledran).

A la "montre" (réunion de tous les hommes d'armes) de Saint-Brieuc de 1480, on comptabilise la présence de 36 nobles de Hénon :

![]() Charles

BERTHELOT de la Ville-ès-Eons (30 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et

comparaît en archer ;

Charles

BERTHELOT de la Ville-ès-Eons (30 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et

comparaît en archer ;

![]() Marie

BINO (20 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une pertuisane ;

Marie

BINO (20 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une pertuisane ;

![]() Jehan

CARLO (25 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

Jehan

CARLO (25 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

![]() Olivier

COLLET (2 livres de revenu) : défaillant ;

Olivier

COLLET (2 livres de revenu) : défaillant ;

![]() Catherine

CONEN (25 livres de revenu) : défaillant ;

Catherine

CONEN (25 livres de revenu) : défaillant ;

![]() Jehan

COTE de Plessis Cotes (200 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

Jehan

COTE de Plessis Cotes (200 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

![]() Jehan

DE BOGAR (10 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une vouge ;

Jehan

DE BOGAR (10 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une vouge ;

![]() Eonnet

DE LAUNAY (100 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

Eonnet

DE LAUNAY (100 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

![]() Jacques

DE LAUNAY : porteur d'une brigandine ;

Jacques

DE LAUNAY : porteur d'une brigandine ;

![]() Jehan

DE LAUNAY (80 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une jusarme ;

Jehan

DE LAUNAY (80 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une jusarme ;

![]() Jehan

DE LAUNAY de Carysac (30 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

Jehan

DE LAUNAY de Carysac (30 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

![]() Jehan

DE LINILLION (20 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

Jehan

DE LINILLION (20 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

![]() Jehan

DU FOU : comparaît en homme d'armes ;

Jehan

DU FOU : comparaît en homme d'armes ;

![]() Charles

JOUHAN de la Mare : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

Charles

JOUHAN de la Mare : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

![]() Arthur

LE MINTIER (50 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

Arthur

LE MINTIER (50 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

![]() Eonnet

LE MINTIER (60 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

Eonnet

LE MINTIER (60 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

![]() Pierre

LE MINTIER (100 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une vouge ;

Pierre

LE MINTIER (100 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une vouge ;

![]() Pierre

LE MINTIER (20 livres de revenu) : porteur d'une salade (casque) et comparaît armé d'une vouge ;

Pierre

LE MINTIER (20 livres de revenu) : porteur d'une salade (casque) et comparaît armé d'une vouge ;

![]() Pierre

LE MINTIER des Granges (400 livres de revenu) : excusé comme appartenant à la maison du comte de Laval ;

Pierre

LE MINTIER des Granges (400 livres de revenu) : excusé comme appartenant à la maison du comte de Laval ;

![]() Guillaume

LE PAGE (30 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

Guillaume

LE PAGE (30 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

![]() Pierre

LE PELETIER du Haut Chemin (10 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une vouge ;

Pierre

LE PELETIER du Haut Chemin (10 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une vouge ;

![]() Jacques

LE REBOURS (30 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

Jacques

LE REBOURS (30 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

![]() Henri

LEBRET (25 livres de revenu) : excusé comme appartenant à la maison du duc ;

Henri

LEBRET (25 livres de revenu) : excusé comme appartenant à la maison du duc ;

![]() Guillaume

OGIER (60 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

Guillaume

OGIER (60 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

![]() Pierre

ORITEL de le Pont-Rado (10 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une vouge ;

Pierre

ORITEL de le Pont-Rado (10 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une vouge ;

![]() Pierre

PRIOUL de la Touche-Guihen (50 livres de revenu) : excusé comme appartenant à une compagnie d'ordonnance ;

Pierre

PRIOUL de la Touche-Guihen (50 livres de revenu) : excusé comme appartenant à une compagnie d'ordonnance ;

![]() Aubin

QUEMERREUC de la Haye (5 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une pertuisane ;

Aubin

QUEMERREUC de la Haye (5 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une pertuisane ;

![]() Geoffroy

ROLLANDEAULX (40 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une jusarme ;

Geoffroy

ROLLANDEAULX (40 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une jusarme ;

![]() Guillaume

RUELLAN de Consedeuc : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une vouge ;

Guillaume

RUELLAN de Consedeuc : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une vouge ;

![]() Guillaume

RUELLAN de Pierre Platte (50 livres de revenu) : excusé comme appartenant à une

compagnie d'ordonnance ;

Guillaume

RUELLAN de Pierre Platte (50 livres de revenu) : excusé comme appartenant à une

compagnie d'ordonnance ;

![]() Jehanne

SILLART (40 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

Jehanne

SILLART (40 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

![]() Jehan

VISDELOU de le Colombier (40 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît en

archer ;

Jehan

VISDELOU de le Colombier (40 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît en

archer ;

![]() Pierre

VISDELOU de le Boscq (30 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît armé

d'une vouge ;

Pierre

VISDELOU de le Boscq (30 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît armé

d'une vouge ;

![]() Pierre

VISDELOU de Port Martin (2 livres de revenu) : défaillant ;

Pierre

VISDELOU de Port Martin (2 livres de revenu) : défaillant ;

![]() Alain

VISDELOU (5 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une vouge ;

Alain

VISDELOU (5 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une vouge ;

![]() Pierre

VISDELOU de Villegalaes (5 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît

armé d'une vouge ;

Pierre

VISDELOU de Villegalaes (5 livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît

armé d'une vouge ;

© Copyright - Tous droits réservés.