|

Bienvenue chez les Noyalais |

NOYAL-SUR-VILAINE |

Retour page d'accueil Retour Canton de Châteaugiron

La commune

de Noyal-sur-Vilaine ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de NOYAL-SUR-VILAINE

Noyal-sur-Vilaine vient, semble-t-il, du latin "novale" ou "novalium" (terre récemment défrichée).

Le territoire de la paroisse primitive de Noyal-sur-Vilaine est, dit-on, l'une des plus ancienne et des plus vastes de l'ancien évêché de Rennes. Les paroisses de Châteaugiron et de Brécé sont des démembrements de la paroisse primitive de Noyal-sur-Vilaine. Au XIème siècle, le comte de Rennes Eudes et sa sœur Adèle, abbesse de l'Abbaye Saint-Georges de Rennes autorisent Geoffroy, fils de Salomon, à construire un château sur le territoire de Noyal (Noyal-sur-Vilaine). Cette paroisse qui dépendait autrefois de l'ancien évêché de Rennes appartient dès 1158 à l'Abbaye Saint-Melaine de Rennes. Les religieux de l'Abbaye Saint-Melaine de Rennes y établissent un prieuré (avant 1152) qui ne cesse d'exister qu'en 1604, date à laquelle, il est occupé par les Jésuites.

Les religieux de l'abbaye de Saint-Melaine possèdent de bonne heure la paroisse de Noyal et y fondent un prieuré déjà florissant au XIIème siècle. A cette époque, quelques difficultés s'élèvent entre ces moines et une famille du pays. Cette famille se compose de la mère, dont l'initiale du nom A... nous est seule connue, veuve d'un villageois appelé Roland ou Rouaud, et de ses trois fils, Hervé, prêtre, Hylaire, diacre, chargé du service paroissial de Noyal, et Robic. Cette femme prétend avoir été détenue sur l'ordre des religieux de Saint-Melaine et avoir beaucoup perdu par suite ; Hylaire soutient de son côté que la chapellenie, c'est-à-dire la cure de Noyal lui appartient, et Robic, enfin, prétextant avoir droit sur la dîme de Croyal, précédemment donnée à l'abbé de Saint-Melaine, cause à ce dernier les plus sérieux dommages. Les moines, pour mettre un terme à toutes ces vexations, s'adressent au saint évêque Herbert, qui gouverne l'Eglise de Rennes de 1184 à 1198. Ce dernier fait entendre raison à toute la famille en question. La mère déclare pardonner toutes les injures qu'elle dit avoir subies, les enfants renoncent ensemble à leurs prétentions sur les dîmes de Croyal, et l'un d'eux, Hylaire, remet entre les mains de l'évêque la cure de Noyal, qu'il prétend avoir reçue de l'abbé de Saint-Melaine. Ce dernier, satisfait toutefois de cette soumission, fait espérer à Hylaire qu'il le présenterait plus tard au prélat pour un autre bénéfice, exceptant seulement les cures de Noyal et de Châteaugiron. Enfin, les moines, quoiqu'ils estiment à plus de 100 marcs le dommage que leur a causé cette famille, consentent à se contenter d'une indemnité de 30 livres, monnaie d'Angers, que s'engagent à leur payer la mère et ses trois fils. Ceux-ci donnent pour cautions Mathieu d'Orgères, Jacques de Cesson, Bufelin, etc., et tout se termine à l'amiable, dans la maison même de l'évêque, par les bons soins du bienheureux Herbert (Cartulaire de l'abbaye de Saint-Melaine, 112). De bons rapports unissent ensuite cette famille et les moines de Saint-Melaine, car en 1235 nous voyons le prêtre Hervé, devenu recteur de La Mézière, Hylaire, son frère, devenu lui-même recteur de Noyal, et Galebrun, leur neveu, donner à ces religieux une rente de 4 sols dans le fief Caligan, sur la tenue de Jean Digne (Cartulaire de l'abbaye de Saint-Melaine, 112).

Vers la fin du XIIIème siècle, les Bénédictins ayant obtenu de l'évêque de Rennes l'union de la cure de Noyal à la chambrerie de leur monastère, on règle la situation nouvelle du recteur de cette paroisse. En 1294, l'évêque Guillaume, et en 1298 son successeur, Jean de Samois, conviennent avec l'abbé de Saint-Melaine ce qui suit par rapport à la cure de Noyal : Le vicaire perpétuel, nommé par l'abbé de Saint-Melaine pour gouverner la paroisse, habitera le manoir presbytéral où logeait jadis le recteur ; les moines lui paieront une pension de 10 livres, en deux termes, pour l'entretien de sa robe, de sa chaussure, de son lit, de son cheval et de ses autres nécessités ; le vicaire jouira, en outre, de tous les droits d'autel, c'est-à-dire des oblations en général, des offrandes faites aux épousailles et dans les confréries, des deniers de confession, de bannies et d'anniversaires pour les morts, des petites dîmes d'agneaux, porcs, poulets, oies, chanvre, lin, navets, millet, panais, et, en un mot, de tout ce qui est dû à l'autel. Par contre, le même vicaire perpétuel renonce à toutes les grosses dîmes, tant anciennes que novales (Cartulaire de l'abbaye de Saint-Melaine, 120 et 133). Ces droits du recteur de Noyal vont changer avec le temps, quoiqu'il demeure toujours à la présentation de l'abbé de Saint-Melaine. En 1790, le recteur, M. Michelais, déclare qu'il jouit d'un presbytère, d'un très-petit jardin et d'un cinquième des grosses et menues dîmes, estimé environ 1 600 livres de rente. Ses charges sont la pension de deux vicaires, 320 livres dues au prieur pour droit de saut-de-gerbe, 120 livres de décimes et 300 livres pour l'entretien d'un cheval. D'après cette déclaration, il ne doit pas rester grand'chose au recteur de Noyal. A cette même époque, le prieuré de Noyal, alors uni au collège de Rennes, possède 4 148 livres de revenu, et les Bénédictins de Saint-Melaine afferment leurs propres dîmes 2 200 livres (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 25). Enfin, la fabrique de Noyal possèdent plusieurs « héritages » dont elle fait la déclaration dès 1678 (Pouillé de Rennes).

Naguère encore cette paroisse de Noyal-sur-Vilaine s'étendait inclusivement d'un faubourg de Châteaugiron jusqu'au-delà de Servon (Servon-sur-Vilaine). La commune de Noyal-sur-Vilaine est chef-lieu de canton en 1790 et intègre celui de Châteaugiron en 1801. En 1855 le faubourg, dit la Rue-aux-Provôts, et les villages du Bas-Noyal et de Plaisance sont annexés pour le spirituel à Châteaugiron. De plus, en 1856, les trois traits du Gué-de-Servon, du Vionais et de Tatoux sont eux-mêmes annexés à Servon-sur-Vilaine pour le spirituel comme pour le temporel.

On rencontre les appellations suivantes : Noal (en 1158), Noial (en 1185), Noyal super Vicenoniam (en 1294).

Note : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse de Noyal-sur-Vilaine : Regnaud, "Regilnadus capellanus de Noyal" (vers 1174), Hylaire, "Hylarius presbyter de Noyal" (vers 1235), Geffroy Hochart (consentit en 1294 à l'union de la cure de Noyal à la chambrerie de Saint-Melaine et se démît de son bénéfice), Jean Tual (traita en 1298 avec les moines de l'abbaye de Saint-Melaine pour le règlement de sa pension), Jean Noblet (obtint en 1311 des moines une augmentation de traitement), Georges Le Prévot (accepta en 1318 le concordat passé entre son prédécesseur et l'abbaye de Saint-Melaine), Jacques Drouasné (résigna vers 1573 et fit une fondation de messes dans son église paroissiale), René Le Camus (en 1575), François Le Serré (en 1588), Guillaume Guillard (en 1601 et en 1612), François Girard (1615-1622), Jean Gaudin (1622-1668), Jean-Baptiste Le Maignant (en 1670), Joseph Prévot (en 1701 et jusqu'en 1730, inhumé dans l'église), Pierre-Louis Allot (1730-1779, inhumé sous la tour de l'église), René-Alphonse Michelais (1779-1789), Pierre-Marie Launay (en 1803), François Le Monnier (1803-1805), Jacques-Mathurin Bouvet (1805-1809), Jean Hirel (1809-1822), Pierre Denieul (1822-1840), François Le Breton (1840-1842), Joseph Delacoudre (1842-1848), Joseph Gauthier (1848-1851), Charles-François Macé (1851-1859), Joseph Chantrel (1859-1866), Jean-Marie Mury (1866-1870), Jean-Marie Rimasson (1870-1878), Jean-Marie Leroy (à partir de 1878), ....

Voir

![]() "

Le

cahier de doléances de Noyal-sur-Vilaine en 1789

".

"

Le

cahier de doléances de Noyal-sur-Vilaine en 1789

".

![]()

PATRIMOINE de NOYAL-SUR-VILAINE

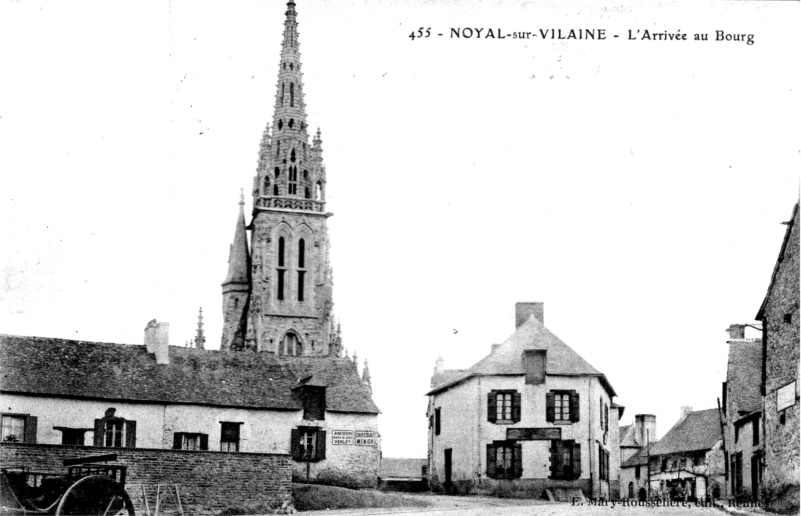

![]() l'église

Saint-Pierre (1891-1894), édifiée sur les plans de l'architecte Arthur

Regnault. Dédiée à saint Pierre, apôtre, l'ancienne église de Noyal avait

conservé quelques vestiges de sa construction primitive. C'est ainsi que le

collatéral septentrional de la nef était d'architecture romane et offrait

cinq arcades de ce style ; il paraît aussi que le choeur était naguère

une abside en cul-de-four devant remonter à une haute antiquité. Avant sa

reconstruction, l'édifice se composait d'une nef du XVIème siècle avec

fenêtres flamboyantes, d'un unique collatéral roman, d'une vieille tour

sans style au bas de la nef et d'un choeur ogival construit par l'architecte

Béziers-Lafosse en 1861 en forme d'abside pentagonale. Au Sud de la nef

était un chapitreau soutenu par quatre colonnes du XVIème siècle à

chapiteaux historiés. Le baron de Châteaugiron était à l'origine

seigneur fondateur et supérieur de cette église, mais il abandonna ses

droits au seigneur de la Motte de Noyal et permit à celui du Boishamon

d'avoir une chapelle du côté de l'évangile, dédiée à saint Michel, et

à celui de Launay-Déelin d'en avoir également une du côté de l'épître,

dédiée à saint Jean. La Motte de Noyal, située près du bourg de ce nom,

dans une jolie position dominant le cours de la Vilaine, était la maison

seigneuriale de la paroisse, sous la mouvance probable de la baronnie de

Châteaugiron. Successivement possédée par les familles de Chevaigné, de

Châteaugiron, de Saint-Amadour, Bouan de Tizé et Hay des Nétumières, la

Motte fut unie de bonne heure à la seigneurie de Tizé, en Thorigné, et en

1679 son possesseur déclara qu'il avait à Noyal les prééminences

d'église, banc, enfeu et armoiries dans le chanceau, parce que les barons

de Châteaugiron lui avaient depuis longtemps cédé leurs droits en cette

église (Archives nationales, 1709). Aussi fut-ce dans le choeur de Noyal

que furent inhumés, notamment aux XVème et XVIème siècles, Anne de

Saint-Amadour, dame de Tizé, Briand Bouan, seigneur de Noyal, et Renée de

Montecler, sa femme. En 1641, Paul Hay des Nétumières, seigneur de Noyal

et de Tizé, petit-fils de Briand Bouan, nomma avec sa soeur Françoise Hay

la grosse cloche de Noyal. Ces seigneurs avaient fait en l'église de Noyal

une fondation de messes qu'on nommait la chapellenie de Tizé. La chapelle

du côté de l'évangile appartenait, avons-nous dit, aux seigneurs du

Boishamon, en Domloup : les Yvette du Boishamon possédaient en effet, en

Noyal, les manoirs de Gosne et de Benazé. La famille Déelin jouissait de

son côté de la chapelle Saint-Jean, sise vis-à-vis la précédente. Dès

le XVème siècle la seigneurie de Launay-Déelin lui appartenait. L'enfeu

des Déelin se trouvait dans cette chapelle, et on y inhuma encore en 1626

Jeanne Déelin, dame de Launay. Enfin, les seigneurs de Croyal et des

Tesnières avaient aussi leurs enfeus dans cette église (Registres de

l'état civil). Le 30 octobre 1622, Pierre Jouaud, prieur de Bonne-Nouvelle, érigea en

l'église de Noyal la confrérie du Rosaire, à la prière du recteur Jean

Gaudin et des prêtres de la paroisse, alors au nombre de dix, et nommés

Pierre Chesnel, Guill. Lefeubvre, Julien Gallais , Julien Forestier,

François Croyal, Pierre Ganche, Julien Drouasne, Julien Beaudoin, Guy et

Michel Halloche (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 H, 5 et

Pouillé de Rennes). Le chœur d'une première église, en partie

romane, est reconstruite en 1861-1862 sur les plans de l'architecte

Béziers-Lafosse. La reconstruction totale de l'église est

envisagée en 1891 sur les plans de l'architecte Arthur Regnault. Le retable de la Vierge,

oeuvre du sculpteur Jean Julien Hérault, date de 1863 (il abrite les

statues de la Vierge à l'Enfant, de Joseph portant Jésus et de l'Education

de la Vierge). Les stalles et le confessionnal, oeuvre du menuisier et

sculpteur Fontaine, datent de 1894 ;

l'église

Saint-Pierre (1891-1894), édifiée sur les plans de l'architecte Arthur

Regnault. Dédiée à saint Pierre, apôtre, l'ancienne église de Noyal avait

conservé quelques vestiges de sa construction primitive. C'est ainsi que le

collatéral septentrional de la nef était d'architecture romane et offrait

cinq arcades de ce style ; il paraît aussi que le choeur était naguère

une abside en cul-de-four devant remonter à une haute antiquité. Avant sa

reconstruction, l'édifice se composait d'une nef du XVIème siècle avec

fenêtres flamboyantes, d'un unique collatéral roman, d'une vieille tour

sans style au bas de la nef et d'un choeur ogival construit par l'architecte

Béziers-Lafosse en 1861 en forme d'abside pentagonale. Au Sud de la nef

était un chapitreau soutenu par quatre colonnes du XVIème siècle à

chapiteaux historiés. Le baron de Châteaugiron était à l'origine

seigneur fondateur et supérieur de cette église, mais il abandonna ses

droits au seigneur de la Motte de Noyal et permit à celui du Boishamon

d'avoir une chapelle du côté de l'évangile, dédiée à saint Michel, et

à celui de Launay-Déelin d'en avoir également une du côté de l'épître,

dédiée à saint Jean. La Motte de Noyal, située près du bourg de ce nom,

dans une jolie position dominant le cours de la Vilaine, était la maison

seigneuriale de la paroisse, sous la mouvance probable de la baronnie de

Châteaugiron. Successivement possédée par les familles de Chevaigné, de

Châteaugiron, de Saint-Amadour, Bouan de Tizé et Hay des Nétumières, la

Motte fut unie de bonne heure à la seigneurie de Tizé, en Thorigné, et en

1679 son possesseur déclara qu'il avait à Noyal les prééminences

d'église, banc, enfeu et armoiries dans le chanceau, parce que les barons

de Châteaugiron lui avaient depuis longtemps cédé leurs droits en cette

église (Archives nationales, 1709). Aussi fut-ce dans le choeur de Noyal

que furent inhumés, notamment aux XVème et XVIème siècles, Anne de

Saint-Amadour, dame de Tizé, Briand Bouan, seigneur de Noyal, et Renée de

Montecler, sa femme. En 1641, Paul Hay des Nétumières, seigneur de Noyal

et de Tizé, petit-fils de Briand Bouan, nomma avec sa soeur Françoise Hay

la grosse cloche de Noyal. Ces seigneurs avaient fait en l'église de Noyal

une fondation de messes qu'on nommait la chapellenie de Tizé. La chapelle

du côté de l'évangile appartenait, avons-nous dit, aux seigneurs du

Boishamon, en Domloup : les Yvette du Boishamon possédaient en effet, en

Noyal, les manoirs de Gosne et de Benazé. La famille Déelin jouissait de

son côté de la chapelle Saint-Jean, sise vis-à-vis la précédente. Dès

le XVème siècle la seigneurie de Launay-Déelin lui appartenait. L'enfeu

des Déelin se trouvait dans cette chapelle, et on y inhuma encore en 1626

Jeanne Déelin, dame de Launay. Enfin, les seigneurs de Croyal et des

Tesnières avaient aussi leurs enfeus dans cette église (Registres de

l'état civil). Le 30 octobre 1622, Pierre Jouaud, prieur de Bonne-Nouvelle, érigea en

l'église de Noyal la confrérie du Rosaire, à la prière du recteur Jean

Gaudin et des prêtres de la paroisse, alors au nombre de dix, et nommés

Pierre Chesnel, Guill. Lefeubvre, Julien Gallais , Julien Forestier,

François Croyal, Pierre Ganche, Julien Drouasne, Julien Beaudoin, Guy et

Michel Halloche (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 H, 5 et

Pouillé de Rennes). Le chœur d'une première église, en partie

romane, est reconstruite en 1861-1862 sur les plans de l'architecte

Béziers-Lafosse. La reconstruction totale de l'église est

envisagée en 1891 sur les plans de l'architecte Arthur Regnault. Le retable de la Vierge,

oeuvre du sculpteur Jean Julien Hérault, date de 1863 (il abrite les

statues de la Vierge à l'Enfant, de Joseph portant Jésus et de l'Education

de la Vierge). Les stalles et le confessionnal, oeuvre du menuisier et

sculpteur Fontaine, datent de 1894 ;

![]() la

chapelle Saint-Alexis (1943), édifiée rue Pierre-Marchand sur les plans de

l'architecte Armand Frigault. Les vitraux intitulés "Notre-Dame de

Pontmain et Sainte-Thérèse" et "Saint-Armel" sont l'oeuvre

des maîtres-verriers Maunejean Frères. La mosaïque représentant la

Colombe du Saint-Esprit est l'oeuvre de l'atelier Isidore Odorico ;

la

chapelle Saint-Alexis (1943), édifiée rue Pierre-Marchand sur les plans de

l'architecte Armand Frigault. Les vitraux intitulés "Notre-Dame de

Pontmain et Sainte-Thérèse" et "Saint-Armel" sont l'oeuvre

des maîtres-verriers Maunejean Frères. La mosaïque représentant la

Colombe du Saint-Esprit est l'oeuvre de l'atelier Isidore Odorico ;

![]() la

croix (1633), située rue Barbot ;

la

croix (1633), située rue Barbot ;

![]() le

manoir ou château du Boisorcan ou Bois-Orcan ou Boisorcant (XV-XVIIème siècle),

restauré vers 1490 par Julien Thierry, maître des monnaies en Bretagne. Il

avait autrefois des douves, un pont-levis, une chapelle et un colombier.

Il est pillé par les Ligueurs en 1589. La seigneurie du Bois-Orcan

possédait un droit de haute justice. Propriété successive des familles

Orcan ou Orcant (en 1382), Pé (en 1398 et 1460), Thierry (en 1475),

Angennes, barons de Poigny (en 1566), Morais, comtes de Brézolles (vers

1660), Angennes (en 1690), Boutier, seigneurs de Château-d’Assy (en 1709),

Marguerie (en 1728), le Prestre, seigneurs de Châteaugiron (en 1748 et 1789) ;

le

manoir ou château du Boisorcan ou Bois-Orcan ou Boisorcant (XV-XVIIème siècle),

restauré vers 1490 par Julien Thierry, maître des monnaies en Bretagne. Il

avait autrefois des douves, un pont-levis, une chapelle et un colombier.

Il est pillé par les Ligueurs en 1589. La seigneurie du Bois-Orcan

possédait un droit de haute justice. Propriété successive des familles

Orcan ou Orcant (en 1382), Pé (en 1398 et 1460), Thierry (en 1475),

Angennes, barons de Poigny (en 1566), Morais, comtes de Brézolles (vers

1660), Angennes (en 1690), Boutier, seigneurs de Château-d’Assy (en 1709),

Marguerie (en 1728), le Prestre, seigneurs de Châteaugiron (en 1748 et 1789) ;

Voir

![]() "

Le

château du Boisorcant (Boisorcan ou Bois-Orcan) à Noyal-sur-Vilaine

".

"

Le

château du Boisorcant (Boisorcan ou Bois-Orcan) à Noyal-sur-Vilaine

".

![]() la

chapelle Saint-Julien (XV-XVIIIème siècle) est une dépendance du manoir

du Bois-Orcan (ou Boisorcant). La chapelle, dédiée à saint Julien et située

dans la cour de l'antique et intéressant manoir du Boisorcant, est un édifice

de style ogival fleuri, avec chevet droit rappelant le XVème siècle. Elle

fut restaurée au XVIIIème et bénite en 1779 par le chapelain Jean Guihery.

Deux fondations furent faites dans ce petit sanctuaire : en 1502, Julien

Thierry, seigneur du Boisorcant, y fonda une messe tous les dimanches ; le

19 février 1611, Marguerite Thierry, veuve de Jean d'Angennes, y fonda à

son tour une messe quotidienne et voulut que deux chapelains desservissent

la chapelle. Mais en 1747 ces fondations furent réduites à trois messes

par semaine. Jean Richard (1665), Julien Le Musnier (1673), François Gillet

(1682), Jacques Simon (1728), Michel Audiger (1748), Pierre du Poyrier

(1781), René Le Grand (1783) et François Mahé (1787) desservirent le

Boisorcant. Ce dernier chapelain déclara en 1790 que son bénéfice,

consistant en trois messes hebdomadaires, lui rapportait 322 livres, à

savoir : 90 livres de rente due par le seigneur du Boisorcant, la métairie

de la Bidoizière, en Noyal, affermée 150 livres, et divers prés, loués

82 livres (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 45 et 67 ; 1 V, 25) ;

la

chapelle Saint-Julien (XV-XVIIIème siècle) est une dépendance du manoir

du Bois-Orcan (ou Boisorcant). La chapelle, dédiée à saint Julien et située

dans la cour de l'antique et intéressant manoir du Boisorcant, est un édifice

de style ogival fleuri, avec chevet droit rappelant le XVème siècle. Elle

fut restaurée au XVIIIème et bénite en 1779 par le chapelain Jean Guihery.

Deux fondations furent faites dans ce petit sanctuaire : en 1502, Julien

Thierry, seigneur du Boisorcant, y fonda une messe tous les dimanches ; le

19 février 1611, Marguerite Thierry, veuve de Jean d'Angennes, y fonda à

son tour une messe quotidienne et voulut que deux chapelains desservissent

la chapelle. Mais en 1747 ces fondations furent réduites à trois messes

par semaine. Jean Richard (1665), Julien Le Musnier (1673), François Gillet

(1682), Jacques Simon (1728), Michel Audiger (1748), Pierre du Poyrier

(1781), René Le Grand (1783) et François Mahé (1787) desservirent le

Boisorcant. Ce dernier chapelain déclara en 1790 que son bénéfice,

consistant en trois messes hebdomadaires, lui rapportait 322 livres, à

savoir : 90 livres de rente due par le seigneur du Boisorcant, la métairie

de la Bidoizière, en Noyal, affermée 150 livres, et divers prés, loués

82 livres (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 45 et 67 ; 1 V, 25) ;

![]() l'ancien

prieuré (vers 1575), transformé en manoir. Il avait un colombier et un auditoire ;

l'ancien

prieuré (vers 1575), transformé en manoir. Il avait un colombier et un auditoire ;

Nota : « De sable au bâton prioral d'or accosté de deux arbres de même » (Armorial général ms. de 1698). Alain et Etienne, évêques de Rennes, en 1152 et 1170, et Josse, archevêque de Tours, en 1158, confirmèrent les religieux de Saint-Melaine dans la possession de l'église de Noyal, « ecclesiam de Noial ». En 1184, Simon de Visseiche, Hervé, son fils, et Ricard, fils de René de Moutiers, se firent moines à Saint-Melaine ; à cette occasion ils donnèrent à l'abbaye les dîmes de Croyal qu'ils possédaient dans la paroisse de Noyal-sur-Vilaine, sous le fief de Raoul de Domaigné. Jean, doyen de Châteaugiron, donna également aux religieux un trait de cette dîme de Croyal, qu'il avait acheté. Toutes ces donations furent approuvées non-seulement par Raoul de Domaigné, mais encore par Jacques, seigneur de Châteaugiron, et Herbert, évêque de Rennes. L'année suivante, le pape Luce III confirma l'abbaye de Saint-Melaine dans la possession de l'église de Noyal-surVilaine. Mais, vingt ans plus tard, Guillaume Branchu, fils de Simon de Visseiche, qui avait consenti d'abord volontiers à la donation faite par son père, revint sur sa décision : il réclama aux religieux de Saint-Melaine la dîme de Croyal et leur enleva deux chevaux dans la forêt de Rennes. Après une longue contestation terminée par l'arbitrage de Guillaume, seigneur de la Guerche, Guillaume Branchu renonça à ses injustes prétentions, et les moines, par esprit de conciliation, non-seulement lui abandonnèrent leurs deux chevaux, mais lui firent encore présent d'un troisième cheval. En 1216, un clerc, nommé Pierre de Forges, fit un échange avec le prieur de Noyal et lui céda dans le bourg de ce nom un herbrégement situé près du logis prioral. En 1277, l'église de Noyal fut unie à la chambrerie de Saint-Melaine à la prière des religieux, qui se plaignaient à l'évêque de la pénurie de leur vestiaire. Enfin, en 1294, les moines de Saint-Melaine signèrent un accord avec le recteur de Noyal pour le règlement de sa pension (Cartulaire de l'abbaye de Saint-Melaine, 52, 132, 197, 41, 49, 104, etc.). Des différentes donations faites à l'abbaye de Saint-Melaine en Noyal-sur-Vilaine résulta l'établissement d'un prieuré assez important. Mais en dehors de la dotation de cette maison, les religieux de l'abbaye se réservèrent eux-mêmes diverses dîmes en la paroisse ; il en résulta que non-seulement le prieur de Noyal, mais encore les moines de Saint-Melaine et leur vicaire perpétuel furent gros décimateurs à Noyal. Le prieuré de Noyal, tombé de bonne heure en commende, cessa d'exister au commencement du XVIIème siècle ; en 1604, en effet, le prieur commendataire Yves du Vineau céda son bénéfice aux Jésuites, qui fondaient alors leur collège à Rennes ; l'abbé et les religieux de Saint-Melaine donnèrent leur consentement à cette union, et le titre de prieur fut par suite éteint. A partir de cette époque, les Jésuites jouirent en paix de tous les revenus du prieuré de Noyal jusqu'au moment de leur expulsion de Rennes, en 1762. Le Bureau des Economats des collèges de France, formé à la suite de cette expulsion, afferma alors le prieuré de Noyal, qui fut de nouveau uni au collège de Rennes, rétabli peu de temps après sous la direction du chanoine Thé du Chastellier. Ce collège posséda Noyal jusqu'à la Révolution. Le prieuré de Noyal jouissait d'un droit fort singulier, appelé « sault de gerbes », et ne rapportant pas moins de 1 600 livres de rente en 1790 ; voici comment est décrit ce droit dans un bail à ferme passé en 1764 : Le droit de grange ou de saut de gerbe, est-il dit, consiste en ce que « les religieux de Saint-Melaine, gros décimateurs, et le vicaire perpétuel de Noyal sont obligés de mener dans la grange étant en la cour d'icelui prieuré toutes les dixmes même novales, pour estre deschargées une à une à pleine terre dans ladite grange, et les grains qui tombent au sault de la gerbe et les épis qui se rompent appartiennent au prieuré, aussi bien que ce qui reste dans la grange sous les gerbes ; comme aussi, après que lesdites dîmes sont battues dans l'aire de la cour dudit prieuré, toutes les pailles, balles, cossons et vanures appartiennent au prieur, sans qu'on puisse rebattre les épis rompus ; et de plus, tant et si longtemps qu'il y a des gerbes dans la grange ou dans l'aire, le prieur a droit de faire nourrir de grain quatre pourceaux sur les dîmes du grand trait, et pareil droit que dessus sur les grosses dîmes même novales de Gouézé pour la nourriture de deux pourceaux » (Archives du Chapitre de Rennes provenant de l'ancien fonds de Saint-Melaine). Le prieuré de Noyal-sur-Vilaine se composait : d'un manoir avec jardin, vigne et colombier, sis au bourg même et proche l'église ; — de la métairie du Prieuré, attenant au manoir et contenant 43 journaux de terre ; — de quelques dîmes et rentes seigneuriales dans les paroisses de Noyal-surVilaine, Brécé et Acigné ; — des deux tiers des oblations de l'église paroissiale de Noyal ; — d'un petit fief, d'une moyenne justice et d'un auditoire ; — enfin, des halles de Noyal. En 1790, M. de Bléry, principal du collège de Rennes, déclara que le prieuré de Noyal, « consistant alors en métairie affermée 620 livres, — saut de gerbes dans toute la paroisse, affermé 1 600 livres, et plusieurs traits de dîmes vertes », montait à 4 148 livres de revenu, réduit toutefois à 3 741 livres 18 sols 7 deniers, parce qu'il avait 406 livres 1 sol 5 deniers de charges (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 25). Il était dû, en effet, trois messes basses par semaine, dont une le dimanche, dite messe matinale, toutes célébrées dans l'église paroissiale de Noyal. Lorsqu'il n'y eut plus de prieur pour desservir ces messes, un chapelain le remplaça ; les Jésuites lui donnèrent pour demeure le logis prioral, et c'est là que moururent les chapelains Jean Jehannier en 1728 et Mathurin Golais en 1780. Jadis, le prieur de Noyal devait, en outre de ces messes, célébrer l'office divin, à toutes les fêtes solennelles, en l'église de Noyal, y chantant les premières vêpres, les matines, la grand'messe et les deuxièmes vêpres (Archives municipales de Rennes, 290 - Archives nationales, P. 1707). Au XIXème siècle, le manoir prioral de Noyal, situé au Nord de l'église paroissiale, est une maison d'école de filles tenue par les religieuses de la Providence de Ruillé et fondée par Mgr du Pont des Loges, évêque de Metz. C'est un logis du XVIème siècle, fort intéressant, quoique sans tourelle ; il est orné d'une jolie porte avec fronton et pinacles en granit ; dans le tympan de cette porte se trouve l'écusson de Mgr François Thomé, évêque de Saint-Malo, « d'argent au chevron de gueules, abaissé sous un chef d'azur chargé de deux étoiles d'or, accompagné en pointe d'un coeur de gueules surmonté d'une croix de même » ; une crosse est placée en pal derrière l'écu. Les mêmes armoiries sont encore sculptées sur le manteau des vastes cheminées des salles du manoir ; ce qui prouve la reconstruction de tout l'édifice vers 1575 par ce prélat, alors prieur commendataire de Noyal (abbé Guillotin de Corson).

![]() le

logis de la Motte (XV-XXème siècle). La seigneurie de la Motte de Noyal,

dotée du droit de haute justice, appartient à la famille Chevaigné en 1350

et en 1357, puis passe par alliance aux seigneurs de Châteaugiron (au

XVème siècle) et à la famille Saint-Amadour, seigneurs de Tizé (en 1433 et en 1789) ;

le

logis de la Motte (XV-XXème siècle). La seigneurie de la Motte de Noyal,

dotée du droit de haute justice, appartient à la famille Chevaigné en 1350

et en 1357, puis passe par alliance aux seigneurs de Châteaugiron (au

XVème siècle) et à la famille Saint-Amadour, seigneurs de Tizé (en 1433 et en 1789) ;

![]() le

presbytère (1825-1845-1861-1885), situé au n° 24 rue du Stade ;

le

presbytère (1825-1845-1861-1885), situé au n° 24 rue du Stade ;

![]() le

manoir de Croyal (XVIII-XXème siècle). Propriété en 1427 et en 1789 de

la famille Gillot. Il est pillé par les Ligueurs. Il passe successivement

par alliance entre les mains des familles Lantivy (en 1815), puis Pontavice

et Kermoysan. Une chapelle, dédiée à saint Roch, dépendait jadis du

manoir de Croyal, dont l'antiquité semblait constatée par les démêlés

qu'eurent dès le XIIème siècle les moines de Saint-Melaine au sujet des dîmes

de Croyal. La chapelle, reconstruite en partie au XVIIIème siècle, conservait

toutefois une jolie porte sculptée avec choux et pinacles, un bénitier,

une crédence et une fenêtre de style ogival fleuri, derniers vestiges d'un

sanctuaire du XVIème siècle. La famille Gillot, qui posséda pendant plus

de trois siècles la seigneurie de Croyal, avait fondé dans sa chapelle

quatre messes par semaine ; elle y avait un enfeu où furent inhumés

plusieurs de ses membres, notamment Joachim Gillot, seigneur de Croyal

(décédé en 1597), et Gilles Gillot (décédé en 1616) ; la tombe du

premier était conservée au pied de l'autel ; on y voyait aussi les

tombeaux modernes de la famille de Lantivy de Kerveno-Gillot (Archives

départementales d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 45 - Registres de l'état civil).

Guillaume Gendron (1625) et Paul Martin (1677) furent jadis chapelains de

cette chapelle, que desservaient au XIXème siècle les prêtres de la

paroisse tous les dimanches, de la Toussaint à la Passion ; ils y faisaient

aussi le catéchisme aux enfants de la campagne environnante. La chapelle privative est détruite à la fin du XXème siècle ;

le

manoir de Croyal (XVIII-XXème siècle). Propriété en 1427 et en 1789 de

la famille Gillot. Il est pillé par les Ligueurs. Il passe successivement

par alliance entre les mains des familles Lantivy (en 1815), puis Pontavice

et Kermoysan. Une chapelle, dédiée à saint Roch, dépendait jadis du

manoir de Croyal, dont l'antiquité semblait constatée par les démêlés

qu'eurent dès le XIIème siècle les moines de Saint-Melaine au sujet des dîmes

de Croyal. La chapelle, reconstruite en partie au XVIIIème siècle, conservait

toutefois une jolie porte sculptée avec choux et pinacles, un bénitier,

une crédence et une fenêtre de style ogival fleuri, derniers vestiges d'un

sanctuaire du XVIème siècle. La famille Gillot, qui posséda pendant plus

de trois siècles la seigneurie de Croyal, avait fondé dans sa chapelle

quatre messes par semaine ; elle y avait un enfeu où furent inhumés

plusieurs de ses membres, notamment Joachim Gillot, seigneur de Croyal

(décédé en 1597), et Gilles Gillot (décédé en 1616) ; la tombe du

premier était conservée au pied de l'autel ; on y voyait aussi les

tombeaux modernes de la famille de Lantivy de Kerveno-Gillot (Archives

départementales d'Ille-et-Vilaine, 9 G, 45 - Registres de l'état civil).

Guillaume Gendron (1625) et Paul Martin (1677) furent jadis chapelains de

cette chapelle, que desservaient au XIXème siècle les prêtres de la

paroisse tous les dimanches, de la Toussaint à la Passion ; ils y faisaient

aussi le catéchisme aux enfants de la campagne environnante. La chapelle privative est détruite à la fin du XXème siècle ;

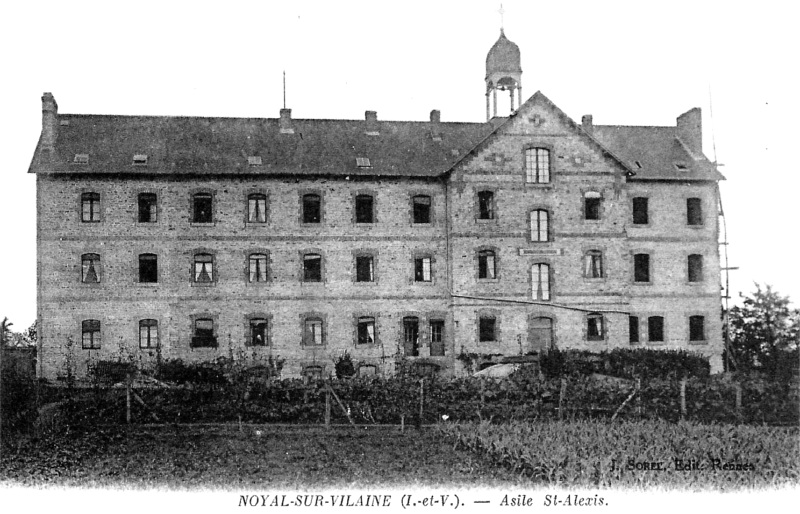

![]() la

maison Saint-Alexis (1896-XXème siècle), située 33 rue Pierre-Marchand.

Il s'agit d'un ancien hospice ou asile ;

la

maison Saint-Alexis (1896-XXème siècle), située 33 rue Pierre-Marchand.

Il s'agit d'un ancien hospice ou asile ;

![]() le

lavoir couvert (1923-1924), situé rue Pierre-Marchand et oeuvre de l'architecte Laloy ;

le

lavoir couvert (1923-1924), situé rue Pierre-Marchand et oeuvre de l'architecte Laloy ;

![]() les moulins

à eau de Montcort et de Malipasse ;

les moulins

à eau de Montcort et de Malipasse ;

A signaler aussi :

![]() l'ancien

manoir de la Rivière. Il était à la famille Texue en 1427 et à la

famille Godelin en 1513 ;

l'ancien

manoir de la Rivière. Il était à la famille Texue en 1427 et à la

famille Godelin en 1513 ;

![]() l'ancien

manoir du Haut-Jussé. Propriété de la famille Jamoays (avant 1680), puis

de la famille Pocquet (en 1680) ;

l'ancien

manoir du Haut-Jussé. Propriété de la famille Jamoays (avant 1680), puis

de la famille Pocquet (en 1680) ;

![]() l'ancienne

maison de la Bidouazière. C’était une chapellenie de la chapelle du Boisorcant ;

l'ancienne

maison de la Bidouazière. C’était une chapellenie de la chapelle du Boisorcant ;

![]() l'ancien

manoir de Gosne. Il possédait une chapelle et un droit de haute justice. La

chapelle de Gosne se trouvait dans le jardin du manoir de ce nom ; c'est du

moins ce que déclara en 1678 Hippolyte d'Argentré, alors seigneur de Gosne.

Propriété successive des familles Ivette (en 1427), Godelin (en 1458 et

1541), Argentré (en 1554 et 1725), le Prestre, seigneurs de Châteaugiron (en 1764 et 1789) ;

l'ancien

manoir de Gosne. Il possédait une chapelle et un droit de haute justice. La

chapelle de Gosne se trouvait dans le jardin du manoir de ce nom ; c'est du

moins ce que déclara en 1678 Hippolyte d'Argentré, alors seigneur de Gosne.

Propriété successive des familles Ivette (en 1427), Godelin (en 1458 et

1541), Argentré (en 1554 et 1725), le Prestre, seigneurs de Châteaugiron (en 1764 et 1789) ;

![]() l'ancien

manoir du Vivier. Propriété successive des familles Bénazé (en 1379),

Thierry, seigneurs du Boisorcan (en 1506) ;

l'ancien

manoir du Vivier. Propriété successive des familles Bénazé (en 1379),

Thierry, seigneurs du Boisorcan (en 1506) ;

![]() l'ancien

manoir du Hil ou du Hail. Propriété successive des familles Bourgon (en

1473 et 1541), Chevalier (en 1620), Marre (en 1664), Courtin, Jamoays (en 1674) ;

l'ancien

manoir du Hil ou du Hail. Propriété successive des familles Bourgon (en

1473 et 1541), Chevalier (en 1620), Marre (en 1664), Courtin, Jamoays (en 1674) ;

![]() l'ancien

manoir du Rigolet. Propriété de la famille Boutier en 1427 et en 1718,

puis des seigneurs du Boisorcan en 1765 ;

l'ancien

manoir du Rigolet. Propriété de la famille Boutier en 1427 et en 1718,

puis des seigneurs du Boisorcan en 1765 ;

![]() l'ancien

manoir de Pozé ou de Pocé. Propriété de la famille Montbourcher en 1427 et en 1541 ;

l'ancien

manoir de Pozé ou de Pocé. Propriété de la famille Montbourcher en 1427 et en 1541 ;

![]() l'ancien

manoir de la Chesnais. Propriété de la famille le Coq en 1427 ;

l'ancien

manoir de la Chesnais. Propriété de la famille le Coq en 1427 ;

![]() l'ancien

manoir du Pâtis. Propriété de la famille Cellier en 1427, puis de la

famille Thierry, seigneurs du Boisorcan en 1513 ;

l'ancien

manoir du Pâtis. Propriété de la famille Cellier en 1427, puis de la

famille Thierry, seigneurs du Boisorcan en 1513 ;

![]() l'ancien

manoir de Launay-Déélin. Dès l'an 1438 il est fait mention de cette

chapelle, dédiée à saint Eutrope et dont le titulaire avait droit à une

portion des dîmes de Villiers, en Noyal-sur-Vilaine. En 1563, le chapelain

de Launay, Pierre Perrin, étant mort, fut remplacé par Jacques Galant ;

vinrent ensuite François Doublard en 1650 et Julien Guyot en 1698 (Pouillé

de Rennes). La seigneurie possédait un droit de haute justice. Propriété successive des

familles Déélin (en 1427), Saint-Maure (en 1513), Lambert, seigneurs du

Bois (vers 1580), Gouyon, seigneurs de la Rimbaudière (en 1656 et 1718) ;

l'ancien

manoir de Launay-Déélin. Dès l'an 1438 il est fait mention de cette

chapelle, dédiée à saint Eutrope et dont le titulaire avait droit à une

portion des dîmes de Villiers, en Noyal-sur-Vilaine. En 1563, le chapelain

de Launay, Pierre Perrin, étant mort, fut remplacé par Jacques Galant ;

vinrent ensuite François Doublard en 1650 et Julien Guyot en 1698 (Pouillé

de Rennes). La seigneurie possédait un droit de haute justice. Propriété successive des

familles Déélin (en 1427), Saint-Maure (en 1513), Lambert, seigneurs du

Bois (vers 1580), Gouyon, seigneurs de la Rimbaudière (en 1656 et 1718) ;

![]() l'ancien

manoir des Tesnières. La Haute-Tesnière était aux seigneurs des Hayes (en

1427 et 1513). La Basse-Tesnière était à la famille de Channé (en 1427) ;

l'ancien

manoir des Tesnières. La Haute-Tesnière était aux seigneurs des Hayes (en

1427 et 1513). La Basse-Tesnière était à la famille de Channé (en 1427) ;

![]() l'ancien

manoir de la Tertrais. Propriété de la famille Déélin (en 1427 et 1473),

puis de la famille Thierry, seigneurs du Boisorcan (en 1513) ;

l'ancien

manoir de la Tertrais. Propriété de la famille Déélin (en 1427 et 1473),

puis de la famille Thierry, seigneurs du Boisorcan (en 1513) ;

![]() l'ancien

manoir du Haut-Villiers. Propriété de la famille Cadoré en 1427, puis de la famille des Grées ;

l'ancien

manoir du Haut-Villiers. Propriété de la famille Cadoré en 1427, puis de la famille des Grées ;

![]() l'ancien

manoir de Beauchêne. Propriété successive des familles Cellier (en 1427

et 1523), Cramou (en 1541) et des seigneurs de Boisorcan (en 1718 et 1765) ;

l'ancien

manoir de Beauchêne. Propriété successive des familles Cellier (en 1427

et 1523), Cramou (en 1541) et des seigneurs de Boisorcan (en 1718 et 1765) ;

![]() l'ancien

manoir de Hidouzé. Propriété successive des familles Déélin (en 1427),

Channé (en 1473), Thierry, seigneurs du Boisorcan (en 1513) ;

l'ancien

manoir de Hidouzé. Propriété successive des familles Déélin (en 1427),

Channé (en 1473), Thierry, seigneurs du Boisorcan (en 1513) ;

![]() l'ancien

manoir de Beaujardin. Propriété successive des familles le Maistre (en

1427), Cellier (en 1513), et des seigneurs du Boisorcan (en 1718 et 1765) ;

l'ancien

manoir de Beaujardin. Propriété successive des familles le Maistre (en

1427), Cellier (en 1513), et des seigneurs du Boisorcan (en 1718 et 1765) ;

![]() l'ancienne

chapelle Saint-Thomas du Ronceray. Cette chapelle, aujourd'hui complètement

rasée, se trouvait à la porte de Châteaugiron, près la route de Rennes,

dans le champ dit encore de Saint-Thomas. Elle avait un cimetière et devait

avoir une certaine importance à l'origine; mais en 1701 elle était ruinée.

Comme elle était fondée, ses messes se disaient alors au château de Châteaugiron,

parce que le baron du lieu en était le présentateur et probablement le

fondateur ; toutefois, en 1781, son service se faisait en l'église de

Noyal-sur-Vilaine. En 1574, Louis du Boys devint chapelain de Saint-Thomas

en place de René Vissault, décédé. Parmi ses successeurs, notons Jacques

Geffros, qui remplaça Bertrand Morice en 1701, Nicolas Castelier (1718) et

Michel Audiger (1754). A partir de cette date, le chapelain du Boisorcant

fut en même temps chargé de Saint-Thomas. En 1790, François Mahé déclara

que ce dernier bénéfice lui rapportait 260 livres de rente, savoir une dîme

estimée 30 livres, et les champ et pré de Saint-Thomas, affermés 230

livres. Il n'était alors tenu qu'à une messe le dimanche (Pouillé de Rennes) ;

l'ancienne

chapelle Saint-Thomas du Ronceray. Cette chapelle, aujourd'hui complètement

rasée, se trouvait à la porte de Châteaugiron, près la route de Rennes,

dans le champ dit encore de Saint-Thomas. Elle avait un cimetière et devait

avoir une certaine importance à l'origine; mais en 1701 elle était ruinée.

Comme elle était fondée, ses messes se disaient alors au château de Châteaugiron,

parce que le baron du lieu en était le présentateur et probablement le

fondateur ; toutefois, en 1781, son service se faisait en l'église de

Noyal-sur-Vilaine. En 1574, Louis du Boys devint chapelain de Saint-Thomas

en place de René Vissault, décédé. Parmi ses successeurs, notons Jacques

Geffros, qui remplaça Bertrand Morice en 1701, Nicolas Castelier (1718) et

Michel Audiger (1754). A partir de cette date, le chapelain du Boisorcant

fut en même temps chargé de Saint-Thomas. En 1790, François Mahé déclara

que ce dernier bénéfice lui rapportait 260 livres de rente, savoir une dîme

estimée 30 livres, et les champ et pré de Saint-Thomas, affermés 230

livres. Il n'était alors tenu qu'à une messe le dimanche (Pouillé de Rennes) ;

![]() l'ancien

manoir de Bénazé-Briand ou du Grand Bénazé. Propriété successive des

familles Briand de Bénazé (en 1379), Ivette, seigneurs du Boishamon (en

1484), Montbourcher (vers 1586), Gommériel, sieurs du Chesnay (en 1718),

Hil, seigneurs de Martigné (vers 1762) ;

l'ancien

manoir de Bénazé-Briand ou du Grand Bénazé. Propriété successive des

familles Briand de Bénazé (en 1379), Ivette, seigneurs du Boishamon (en

1484), Montbourcher (vers 1586), Gommériel, sieurs du Chesnay (en 1718),

Hil, seigneurs de Martigné (vers 1762) ;

![]() l'ancien

manoir du Val-Forman. Propriété de la famille Legeard, puis de la famille Dieuleveult ;

l'ancien

manoir du Val-Forman. Propriété de la famille Legeard, puis de la famille Dieuleveult ;

![]() l'ancienne

maison des Mottais ;

l'ancienne

maison des Mottais ;

![]() l'ancien

manoir de la Touche. En faite, on recense deux habitations : l’une

appartenant à la famille la Gralostaye (en 1427 et 1541) et l’autre

appartenant à la famille Mercerel (en 1427) ;

l'ancien

manoir de la Touche. En faite, on recense deux habitations : l’une

appartenant à la famille la Gralostaye (en 1427 et 1541) et l’autre

appartenant à la famille Mercerel (en 1427) ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de NOYAL-SUR-VILAINE

La famille Orcant, éteinte depuis bien longtemps, donna son nom au manoir seigneurial du Boisorcant en la paroisse de Noyal-sur-Vilaine. En 1382 mourut Pierre Orcant, laissant sa seigneurie du Boisorcant à son fils, Jean Orcant. Ce dernier décéda en août 1398, léguant ses terres du Boisorcant et de l'Estanchet à sa fille, Jamette Orcant, femme d'Alain du Pé, qui mourut avant le 2 février 1406, époque à laquelle Alain du Pé fournit au duc le minu du Boisorcant, au nom de ses enfants mineurs. A noter que la famille Orcant était encore représentée à Rennes, en 1412, par Agnès, veuve de Robin Orcant ; cette dame fit alors testament, choisissant sa sépulture aux Cordeliers de Rennes, léguant 12 deniers à chacun des hôpitaux de cette ville : Saint-Thomas, Saint-Yves et Sainte-Anne, et la même somme à chacune des trois béguines de Rennes, voulant qu'on envoyât pour elle un pèlerin au Mont-Saint-Michel, et laissant quelque chose à chacune des neuf églises paroissiales de Rennes (Archives d'Ille-et-Vilaine., 9 G, 56). Plus tard, en 1416, l'un de ces derniers, Placidas du Pé, rendit aveu au duc pour le Boisorcant ; en 1438, il fit don aux religieux de l'abbaye de Saint-Melaine de sa portion des dîmes de Villiers ; ce seigneur vivait encore en 1460. Mais peu de temps après le Boisorcant changea de maître ; car en 1475 Julien Thierry s'en trouvait seigneur (Archives de Loire-Inférieure). Julien Thierry fit beaucoup d'acquisitions en Noyal pour arrondir sa terre du Boisorcant. Il épousa en 1490 Raoulette Pâris, qui dut être sa seconde femme, car en 1492 son fils, Pierre Thierry, était assez âgé pour le représenter dans un acte public. En 1502, Julien Thierry fonda une messe chaque dimanche en la chapelle de son manoir du Boisorcant. Pierre Thierry, son fils aîné, lui, succéda comme seigneur du Boisorcant et, épousa, avant 1502, Jacquette du. Pontrouault, mais il perdit celle-ci en 1522, et durant son veuvage entra dans les ordres sacrés et décéda le 27 mai 1527. Il avait eu de son mariage deux garçons, Julien et François. Julien Thierry, seigneur du Boisorcant et échanson ordinaire du roi, épousa, en 1525 Louise de Châteaubriant, fille du sire de Beaufort, mais il mourut peu de temps après, en juin 1528, sans laisser d'enfants, et sa veuve se remaria en 1529 à Jacques Gouyon, baron de la Moussaye. François Thierry hérita du Boisorcant à la mort de son frère et rendit aveu pour cette terre en 1531. Il fut gouverneur de Rennes, chevalier des Ordres du roi et mourut en 1566. Il avait épousé Françoise du Puy du Fou, veuve de Robert de Montalais, qui, après sa mort, convola en troisièmes noces avec Jean de Leaumont, seigneur du Puy-Gaillard. François Thierry ne laissait que des filles : l'aînée, Marguerite Thierry, épousa avant 1581 Jean d'Angennes, baron de Poigny, chevalier de l'Ordre du roi et ambassadeur en Savoie et en Allemagne ; elle apporta le Boisorcant à son mari, qu'elle perdit en 1593 ; elle lui survécut jusqu'en décembre 1631 et habitait souvent le Boisorcant ; elle y fonda même en sa chapelle une messe quotidienne desservie par deux chapelains. Le fils aîné de cette dame fut Jean-Jacques d'Angennes, marquis de Poigny et seigneur du Boisorcant ; ambassadeur de France en Angleterre, il mourut prés de Londres le 7 janvier 1637. Il laissait un fils, Charles d'Angennes, marquis de Poigny, et une fille, Marguerite d'Angennes, qui épousa en 1660 Jacques de Morais, comte de Brezolles ; Charles d'Angennes donna en partage à sa soeur la châtellenie du Boisorcant. En 1681, M. et Mme de Morais étaient morts, laissant un fils unique, Joseph de Morais, comte de Brezolles, encore mineur, et dont était tuteur Pierre le Hérici, recteur de Bais. Ce jeune homme devint capitaine de dragons, mais mourut à la fleur de l'âge et sans postérité, vers 1090. Sa succession fut recueillie par son cousin, Charles d'Angennes, marquis de Poigny, qui rendit aveu pour le Boisorcant le 13 novembre 1703. Ce seigneur, marié en 1702 à Henriette Desmaretz, fut tué au combat de Malplaquet, le 11 septembre 1709, à l'âge de trente ans. Marguerite de Morais, femme de Louis Bouttier, seigneur de Château-d'Assy, hérita du Boisorcant et en fit aveu en 1118 ; mais elle dut vendre cette seigneurie, qui appartenait en 1728 à Charles-Antoine de Marguerie, marquis de Vassy, fils de Jacques de Marguerie et de Jeanne de Marboeuf. M. de Marguerie ne conserva pas longtemps lui-même le Boisorcant, qu'acheta Jacques-René Le Prestre, seigneur de Châteaugiron, mari de Louise de Robien. Son fils, René-Jacques Le Prestre, fut à la fois baron de Châteaugiron et seigneur du Boisorcant ; il laissa en mourant ces seigneuries à son fils, René-Joseph Le Prestre, qui fut le dernier seigneur du Boisorcant et mourut le 29 juillet 1802. La seigneurie du Boisorcant relevait originairement de la baronnie de Châteaugiron, mais de bonne heure elle comprit des fiefs relevant de la couronne, tels que le Fief-sous-le-Duc, et elle finit par relever presque entièrement du roi. Ce fut Henri III qui l'érigea en châtellenie par lettres patentes datées de février 1583 et données en faveur de Jean d'Angennes. Le roi unit à cet effet cinq seigneuries appartenant à Marguerite Thierry, femme de ce seigneur, à savoir : le Boisorcant, Montigny, le Fail, Saint-Aubin-du-Pavail et le Boisdy. Ces lettres royales ne furent enregistrées au Parlement de Bretagne que le 10 mars 1611 (Archives du Parlement de Bretagne). La châtellenie du Boisorcant, en 1765, ne comprenait pas moins de cinquante-deux fiefs relevant du roi ; sa haute justice s'étendait en quatorze paroisses : Noyal-sur-Vilaine, Ossé, Saint-Aubin-du-Pavail, Veneffles, Domloup, Châteaugiron, Noyal-sur-Seiche, Piré, Saint-Armel, Brécé, Cesson, Nouvoitou, Brie et Louvigné-de-Bais. Son gibet à quatre piliers s'élevait près du Boisorcant, et le seigneur du lieu avait dans l'église de Brécé un banc et ses armoiries dans la maîtresse vitre du chanceau. Les Thierry possédaient aussi en la ville de Rennes l'hôtel du Boisorcant, joignant, dans la rue de la Laiterie, l'hôtel de la Prévalaye ; l'incendie de 1720 détruisit ces maisons. Voici, en 1703, la description du château du Boisorcant : « Le chasteau du Boisorcant, avec son jeu de paume, sa chapelle et le pavillon du corps-de-garde à vis ladite chapelle... ledit logis entouré de guérites, bastions, culs-de-lampe, canonières, tourelles et autres défenses, ayant des fossez et douves à fonds de cuve tout à l'entour, oultre trois ponts-levis garnis de leurs chaînes de fer, brancards et autres choses accoustumées, le tout contenant un journal de terre..... plus la basse-cour et la cour du Colombier... la maison de la Bidouazière, qui est la chapellenie dudit chasteau et où demeure le chapelain... l'estang des Chesnevières, les bois et rabines, etc. » (Archives de Loire-Inférieure). Ce château existe encore en partie ; on croit qu'il avait remplacé une plus ancienne demeure dont on retrouve les substructions dans un bois voisin, ruines que semble désigner un Aveu de 1531 mentionnant « quantité de place gastée » dans les bois du Boisorcant. Quoi qu'il en soit, le logis de la fin du XIXème siècle est une remarquable construction de style ogival fleuri : il se compose d'un rectangle flanqué à l'origine de quatre tours, dont deux seulement subsistent, et d'une cinquième tourelle centrale renfermant l'escalier. Toutes les portes sont en ogive ou en accolade, toutes les fenêtres sont des croisées sculptées, toutes les cheminées sont à colonnes. Outre une fort belle salle, on remarque la Chambre dorée, ainsi nommée parce qu'elle est ornée de peintures du XVIIème siècle ; elle a conservé sa ruelle, fort bien décorée. Malheureusement, ces appartements sont délabrés et le propriétaire de la fin du XIXème siècle, M. Bodin de Bois-Renard, en laisse une partie en jouissance à ses fermiers. Dans les tours se trouvent des meurtrières et de petites canonnières qui défendent aussi le grand portail fermant la cour d'honneur. Deux enceintes de douves protègent le château, et de chaque côté du pont-levis sont encore le corps-de-garde et la chapelle. Celle-ci, de même style que le manoir, est dédiée à saint Julien et renferme une curieuse statue en bois de son bienheureux patron. En 1765, la terre seigneuriale du Boisorcant se composait de ce qui suit : le château du Boisorcant, ses cours, jardins, colombier, chapelle, chesnaies et autres bois ; les pièces de terre de l'ancienne vigne du Boisorcant, prisées 200 livres de revenu, — les métairies de la Porte, du Pastis, de Hidouze, de Beauchesne, du Bas-Villiers, de la Terteraye, du Vivier, du Rigolet, de Beaujardin et du Fail, — les moulins du Boisorcant, de l'Etanchet et du Fail, — un trait de dîme en Noyal-sur-Vilaine, etc. A cette époque la châtellenie du Boisorcant fut estimée valoir, tant en terres qu'en fiefs, 9 998 livres 3 sols 7 deniers de revenu annuel (abbé Guillotin de Corson).

Lors de la Réformation faite en 1427, dans l'évêché de Rennes, par les commissaires Alain Le Jambu et Eon Pofraie, plusieurs nobles sont mentionnés à Noyal-sur-Vilaine :

![]() l'hôtel

de la Mote (Motte) de Noyal noble, appartenant au seigneur de Tisé ;

l'hôtel

de la Mote (Motte) de Noyal noble, appartenant au seigneur de Tisé ;

![]() Jean

de Mencerel (Mercerel), sr. de la métairie de la Tousche (Touche) ;

Jean

de Mencerel (Mercerel), sr. de la métairie de la Tousche (Touche) ;

![]() Rabine

de Texue, dame de la métairie de la Rivière ;

Rabine

de Texue, dame de la métairie de la Rivière ;

![]() Monsieur

Bertrand de Monbourcher (Montbourcher), sr. de la métairie de Pozé ;

Monsieur

Bertrand de Monbourcher (Montbourcher), sr. de la métairie de Pozé ;

![]() Rolland

de la Graslotaie (Graslotaye), sr. de la métairie de la Tousche (Touche) ;

Rolland

de la Graslotaie (Graslotaye), sr. de la métairie de la Tousche (Touche) ;

![]() Monsieur

Guillaume de Sévigné, sgr. du Plesseiz Dorivet et du manoir de la Breterie ;

Monsieur

Guillaume de Sévigné, sgr. du Plesseiz Dorivet et du manoir de la Breterie ;

![]() Thomas

Boutier, sr. de la métairie du Rigoulet (Rigolet) ;

Thomas

Boutier, sr. de la métairie du Rigoulet (Rigolet) ;

![]() Flaudas

du Pé, sr. du manoir Boays Orquant (Bois Orcant) et de Lestanchet ;

Flaudas

du Pé, sr. du manoir Boays Orquant (Bois Orcant) et de Lestanchet ;

![]() Olivier

du Cellier, sr. du manoir du Pastiz (Pâtis) ;

Olivier

du Cellier, sr. du manoir du Pastiz (Pâtis) ;

![]() Jean

le Maire (Maistre ?), sr. du manoir de Beaujardin ( " n'est

point dit noble " ) ;

Jean

le Maire (Maistre ?), sr. du manoir de Beaujardin ( " n'est

point dit noble " ) ;

![]() Guillaume

Deelin, sr. du manoir de Hidouset (Hidouzé) ;

Guillaume

Deelin, sr. du manoir de Hidouset (Hidouzé) ;

![]() Jean

du Celier, sr. Du manoir de Beauchesne ;

Jean

du Celier, sr. Du manoir de Beauchesne ;

![]() Pierre

Deelin, sr. du manoir de la Tertraie ;

Pierre

Deelin, sr. du manoir de la Tertraie ;

![]() le

sire du Grees, sr. du manoir de Villiers ;

le

sire du Grees, sr. du manoir de Villiers ;

![]() Guillaume

de Channé, sr. du manoir de Tesnières ;

Guillaume

de Channé, sr. du manoir de Tesnières ;

![]() le

sire des Hayes, sr. de l'hôtel de Tesnières ;

le

sire des Hayes, sr. de l'hôtel de Tesnières ;

![]() Guillaume

le Coq, sr. du manoir de la Chesnaie ;

Guillaume

le Coq, sr. du manoir de la Chesnaie ;

![]() Monsieur

Amauri (Amaury) du Gué, sr. du manoir du Gué ;

Monsieur

Amauri (Amaury) du Gué, sr. du manoir du Gué ;

![]() la

femme Jamet Cadoré, dame de l'hôtel de Haultvilliers ;

la

femme Jamet Cadoré, dame de l'hôtel de Haultvilliers ;

![]() les

hoirs Guille Deelin, sr. du manoir de Launay ;

les

hoirs Guille Deelin, sr. du manoir de Launay ;

![]() Pierre

Yvette, sr. du manoir des Gosnes ;

Pierre

Yvette, sr. du manoir des Gosnes ;

![]() Jean

de Brevaze, sr. du manoir du Buver vel Buner ;

Jean

de Brevaze, sr. du manoir du Buver vel Buner ;

![]() Olive

de Saint Estienne, dame du manoir de Tatous ;

Olive

de Saint Estienne, dame du manoir de Tatous ;

![]() Pierrot

Piedevache, sr. de l'hôtel de Frotin.

Pierrot

Piedevache, sr. de l'hôtel de Frotin.

La

montre des gentilshommes de l'évêché de Rennes, de 1541, mentionne à

Noyal sur Villaigne (Noyal-sur-Vilaine) les nobles suivants :

" Françoys du Gué se présente bien monté et armé en estat d'homme

d'armes pour Tristan du Gué son père [Note : Le château du Gué, appartenant

à la famille du même nom, était alors en la paroisse de Noyal-sur-Vilaine. Il se

trouve maintenant en Servon-sur-Vilaine, ses possesseurs ayant, depuis, détourné

le cours d'eau limitant les deux paroisses. Cf. B.M.S.A.I.V., t. XXIII, 1894, p.

216-222] acompaigné de deux hommes de cheval l'un en habillement d'un archer

armé et l'autre paige. Et appiert avoir fourny sa déclaracion qui monte doze

cens vignt livres monnoye. Et a faict le serment.

Richard de La Graslotaye se présente monté et armé en estat d'archer

pour luy et Jehan de La Fontayne et Jehan de La Martinière. Et déclare tenir

celuy de La Graslotaye neuff livres de rente. Ledict de La Fontayne quinze

livres de rente. Martinière a confessé dix livres de rente. Et ont touz troys

supplyé avoir des adjoinctz. A quoy leur sera pourveu.

Et a faict le serment.

Et demande Louxéère [Note : François de Guénouz (voir Ercé en Lamée). Le

manoir de Losseyère ou l'Osseyère, en Châteaubourg, était aux de Guénour en

1545] et Villoger [Note : Roland de Guénouz, curateur de seigneur de la

Ville-Oger (Le manoir de la Ville-Oger, en La Couyère, était alors aux de

Guénouz)] leurs estre bailléz pour adjoinctz.

Julian Gillot seigneur de Croyal [Note : Julien Gillot, seigneur de Croyal en

Noyal-sur-Vilaine, épousa Mathurine Gaësdon, dame de Launay-Romillé. De cette

union naquit Joachim Gillot qui décéda en 1597 et fut inhumé dans

la chapelle de son manoir de Croyal. Restée veuve vers

1555, Mathurine Gaësdon se remaria avec François Gaësdon, sieur de la

Pasdelouaye en Romillé, dont postérité (A.D.I.V., C 2257). A ce propos, il

faut noter que Robert Gaësdon, leur petit-fils, épousa, suivant contrat du 8

octobre 1621, Jeanne du Plessis, arrière-petite-fille de Guillaume du Plessis

de Cintré, l'un des comparants de cette montre] filz aisné et héritier principal et noble

de feu noble homme Ollivier Gillot présent en robe dit présentez pour luy Jehan

Gillot son frère monté et armé en estat d'archer. Et confesse par serment tenir

vignt cinq livres de rente. Et requiert avoir adjoinctz.

Fin ledict Jullien

Gillot s'est en sa personne armé et a esté receu et a faict le serment. Luy sera

pourveu d'ajoinctz. " (B. de Pleguen, E. Becdelièvre, et G. Sèvegrand).

(à compléter)

© Copyright - Tous droits réservés.