|

Bienvenue chez les Plerguerrois |

PLERGUER |

Retour page d'accueil Retour Canton de Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine

La commune de

Plerguer ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de PLERGUER

Plerguer vient du breton "Ploargar".

La paroisse de Plerguer est mentionnée pour la première fois dans un manuscrit du IXème siècle consacré à la vie de Saint Malo et écrit par l'évêque Bili. Le territoire de la paroisse primitive de Plerguer englobait autrefois Le Tronchet (détachée en 1826), une partie de Roz-Landrieux et l’ancienne paroisse de Vildé-Bidon, aujourd’hui en Roz-Landrieux.

Au VIIème siècle, Maclow ou Maclou transite par la paroisse de Plerguer appelée autrefois Arcar. Plerguer (Ploargar) est cité dès 1181 lors de l'enquête des droits temporels de l'archevêché de Dol. Au XVIIème siècle, la paroisse fait partie de l'archidiaconé de Dol.

Le Pouillé de Rennes précise que les commencements de cette paroisse, d'origine évidemment bretonne, nous sont inconnus, mais il est vraisemblable qu'elle existait antérieurement à la fondation du Tronchet, c'est-à-dire avant le XIIème siècle. Si les Bénédictins de cette abbaye avaient, en effet, fondé une paroisse, ils en eussent établi le siège près de leur monastère et non pas à Plerguer. L'abbé du Tronchet, toutefois, ayant acquis une certaine importance par suite des nombreuses donations faites à son monastère, ne tarda pas à devenir présentateur de la cure de Plerguer et grand décimateur de cette paroisse, dont son abbaye faisait partie. Aussi les religieux du Tronchet devaient-ils une portion congrue au recteur de Plerguer, qui jouissait, en outre, d'un presbytère relevant de la seigneurie de Beaufort. En 1790, ce recteur, M. Yvert, déclara que le revenu brut de sa cure montait à 1.065 livres, mais qu'ayant 595 livres de charges, il ne lui restait net que 470 livres. La paroisse de Plerguer a perdu de son étendue de nos jours, par suite de l'érection de la paroisse du Tronchet en 1826 (Pouillé de Rennes).

La seigneurie de Beaufort était une châtellenie d'ancienneté et possédait un droit de haute justice. L'auditoire et les ceps et collier de la seigneurie de Beaufort se trouvaient autrefois près du cimetière de Plerguer. L'Abbaye du Tronchet possédait un droit de haute justice : ses fourches patibulaires, ainsi que son cep et son collier, se trouvaient jadis devant la Métairie des Lauriers.

On rencontre les appellations suivantes : Ploargar (au XIVème siècle), Plerguer (en 1516).

Note 1 : 220 livres de rente payées par l'abbaye du Tronchet en 1770 aux pauvres de la paroisse de Plerguer ; les moines distribuaient entre autres choses, le Jeudi-Saint, à treize pauvres, après la cérémonie du Lavabo, 13 pains, 13 harengs et 1 livres 16 sols. — Droit pour les vassaux de la seigneurie de Miniac-Morvan au Bureau de charité de cette dernière paroisse. — En 1715, Julienne Tardivet, Renée Lecorvaisier et Jeanne Ginguené fondèrent une école de filles à Plerguer, et en 1717 elles se firent respectivement entre elles donation de tous leurs biens meubles. Ces bonnes filles tenaient elles-mêmes leur école et lui assurèrent des rentes après leur mort, voulant que l'autorité ecclésiastique mît après elles d'autres maîtresses d'école à Plerguer (Notes ms. de M. l'abbé Pâris-Jallobert). Les vassaux de la seigneurie de Miniac avaient aussi droit d'envoyer leurs filles à l'école gratuite de Miniac-Morvan (Pouillé de Rennes).

Note 2 : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse de Plerguer : Etienne Grognez (il rendit aveu en 1509 à Guillaume de Châteaubriant, seigneur de Beaufort, pour le presbytère de Plerguer qu'il tenait de lui « à debvoir de foy, hommages, prières et oraisons »). G. Guéhéneuc (il résigna vers 1559). André Brouessin (il fut pourvu en 1559). N... Le Roy (en 1588). Guillaume Robidou (recteur en 1590 ; décédé en 1605). Pierre Boutevilain (pourvu en 1605, il rendit aveu au sire de Beaufort en 1631). Charles Boutevilain (il fit la même chose en 1645). Bertrand Le Roy (il rendit aveu en 1651 et assista en 1659 à la bénédiction de la première pierre de la nouvelle église du Tronchet). Melchior de Pugnaire (en 1679 ; décédé en 1686). Pierre Fanlou (il succéda au précédent). N... (il fit en 1698 enregistrer ses armoiries : d'or à deux pals de sable). Jean Orgery (il rendit aveu au seigneur de Beaufort en 1699). Marc Labouret (prêtre de Vannes, pourvu en cour de Rome, il prit possession le 8 janvier et le 21 mai 1710 ; décédé en 1729). Dominique Havard (prêtre de Nantes, pourvu en cour de Rome, il prit possession le 12 septembre 1729 ; décédé en 1735). Jean Douineau (prêtre de Nantes, pourvu en cour de Rome, il prit possession le 27 novembre 1735 ; décédé en 1762). François-Jean de Beauvais (prêtre de Saint-Malo, pourvu le 11 décembre 1762, il prit possession le 14 ; décédé en 1767). Alexis Yvert (prêtre de Dol, pourvu en cour de Rome, il prit possession le 15 décembre 1767 ; il gouverna jusqu'à la Révolution). Pierre-Julien Levrel (1803, décédé en 1806). Augustin Delalande (1806, décédé en 1834). François Bertré (1834-1853). Pierre Moulin (1853, décédé en 1868). Pierre Brault (1868-1875). Henri Durant (1875-1878). Charles Havouis (à partir de 1878), ...

Note 3 : Liste non exhaustive des maires de Plerguer : Bertrand Bourgeault (1800-1807), Joseph Hoto (1807-1813), Louis Roquet (1813-1815), Félix Alexandre Victor Gouyon de Beaufort (1815-1830), Jacques Cron (1830-1839), Julien Lebret (1839-1849), Gustave Marie Gouyon de Beaufort (1849-1864), Adolphe Surcouf (1865-1871), Gustave Marie Gouyon de Beaufort (1871-1878), Julien Plainfossé (1878-1888), Gustave Marie Gouyon de Beaufort (1888-1890), Louis Marie Gouyon de Beaufort (1890-1892), Marie Agenais (1892-1903), Robert Henri Surcouf (1903-1925), Henri Renard (1925-1929), Robert Henri Surcouf (1929-1936), Henri Renard (1936-1941), Robert Xavier Surcouf (1941-1944), Pierre Perrée (1944-1945), Pierre Romé (1945-1972), Pierre Fagot (1972-1995), René Tiercelin (1995-2001), Maryvonne Caillaud (2001-2008), Henri Ruellan (2008-2014), Jean-Luc Beaudouin (2014-2020), etc ....

Voir

![]() " Le

cahier de doléances de Plerguer en 1789

".

" Le

cahier de doléances de Plerguer en 1789

".

Voir

![]() " Les

origines paroissiales de Plerguer, Miniac-Morvan et Saint-Domineuc".

" Les

origines paroissiales de Plerguer, Miniac-Morvan et Saint-Domineuc".

![]()

PATRIMOINE de PLERGUER

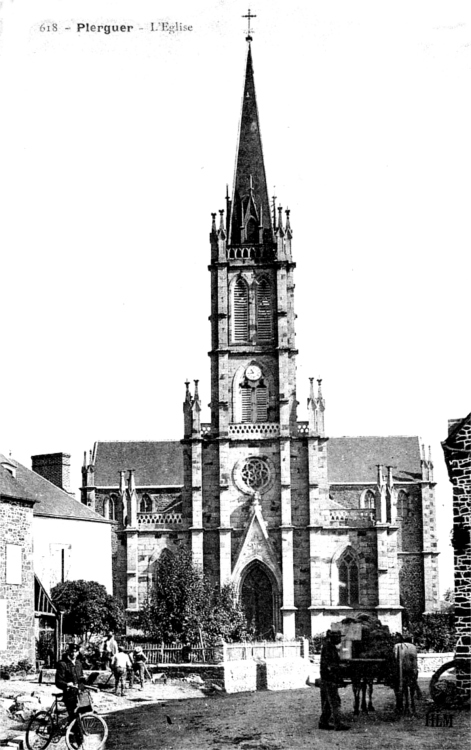

![]() l'église de la

Sainte-Trinité-Saint-Augustin (1856-1862), oeuvre de l'architecte

Béziers-Lafosse et édifiée à l'emplacement d'une

église primitive. Saint Sauveur était l'ancien titulaire de l'église de

Plerguer, qui célébrait sa fête à la Trinité ; il y existait même une

fondation de cierge qu'on allumait tous les dimanches devant l'image de la

Sainte-Trinité. Cette église se composait d'une nef terminée par un

chevet droit et accompagnée de deux chapelles ; l'une de ces chapelles,

grande et ancienne, dépendait de la seigneurie de Beaufort et communiquait

avec le chanceau par une arcade ; l'autre fut construite vers 1635 par le

recteur d'alors, pour y établir la confrérie du Rosaire ; ce recteur y

choisit sa sépulture et le seigneur de Beaufort y apposa ses armoiries. Le

sire de Combourg était reconnu comme seigneur supérieur de Plerguer, mais

l'abbé du Tronchet et le seigneur de Beaufort se disputèrent longtemps les

droits de fondation et de prééminence en cette église. Dès 1542, François

de Châteaubriant, seigneur de Beaufort, obtint de l'ordinaire la

reconnaissance de ses privilèges. En 1666, voici en quoi consistaient les

prééminences de Beaufort en l'église de Plerguer : Dans une grande vitre

posée derrière le maître-autel étaient les armoiries des sires de

Beaufort et de Châteaubriant avec leurs alliances, ce qui remplissait toute

la verrière. Au bas du marchepied de cet autel se trouvait une tombe sur

laquelle on voyait en relief un écusson écartelé de Châteaubriant et

du Guesclin, sur le tout de Beaufort. Dans le chanceau, du côté de l'évangile

et joignant la balustrade, étaient deux bancs à queue blasonnés des mêmes

armes et remplissant une arcature pratiquée dans la côtale du choeur ; près

de ces bancs était une autre pierre tombale également armoriée, et

au-dessus des bancs, dans le fond de l'arcature, étaient les armes de

Beaufort : de gueules à trois écussons d'hermines. Enfin, tout le

chanceau était prohibitif au seigneur de Beaufort. Mais, outre cela, il y

avait une « grande chapelle séparée du chanceau », dans laquelle

se trouvaient les armoiries des sires de Beaufort et un tombeau élevé de

deux pieds de terre, enfoncé sous une arcature dans la muraille et chargé

d'écussons aux armes de Beaufort. Enfin, au dedans et au dehors de l'église

était peinte une litre présentant les blasons de Beaufort et de Châteaubriant.

Quelques particuliers, tels que les seigneurs de Séven et de la Chapelle-Vauclair

(en Saint-Georges de Gréhaigne), avaient aussi dans la nef des bancs et

tombeaux armoriés, mais ils en rendaient aveu au seigneur de Beaufort.

Malgré tous ces intersignes plaidant en faveur des sires de Beaufort, l'abbé

du Tronchet n'en maintenait pas moins ses prétentions au droit de fondateur

de l'église de Plerguer ; après d'interminables procédures, un arrêt du

Parlement de Bretagne lui donna tort en 1732 et maintint définitivement le

seigneur de Beaufort dans la paisible possession de ses droits (Archives

départementales d'Ille-et-Vilaine). Cette ancienne église de Plerguer a

disparu pour faire place à une construction de style ogival flamboyant,

oeuvre de M. l'architecte Beziers-Lafosse ; elle se compose de trois nefs

que précède une façade monumentale surmontée d'une tour. Cette église

fut commencée en 1856 et finie en 1861 (ou 1862), et l'on y lit cette

inscription : Mre Pierre Moulin, recteur ; M. Gustave de Gouyon de

Beaufort, maire. 1856. Depuis 1839 l'église de Plerguer a saint

Augustin pour patron et la Trinité pour titulaire (Pouillé de Rennes) ;

l'église de la

Sainte-Trinité-Saint-Augustin (1856-1862), oeuvre de l'architecte

Béziers-Lafosse et édifiée à l'emplacement d'une

église primitive. Saint Sauveur était l'ancien titulaire de l'église de

Plerguer, qui célébrait sa fête à la Trinité ; il y existait même une

fondation de cierge qu'on allumait tous les dimanches devant l'image de la

Sainte-Trinité. Cette église se composait d'une nef terminée par un

chevet droit et accompagnée de deux chapelles ; l'une de ces chapelles,

grande et ancienne, dépendait de la seigneurie de Beaufort et communiquait

avec le chanceau par une arcade ; l'autre fut construite vers 1635 par le

recteur d'alors, pour y établir la confrérie du Rosaire ; ce recteur y

choisit sa sépulture et le seigneur de Beaufort y apposa ses armoiries. Le

sire de Combourg était reconnu comme seigneur supérieur de Plerguer, mais

l'abbé du Tronchet et le seigneur de Beaufort se disputèrent longtemps les

droits de fondation et de prééminence en cette église. Dès 1542, François

de Châteaubriant, seigneur de Beaufort, obtint de l'ordinaire la

reconnaissance de ses privilèges. En 1666, voici en quoi consistaient les

prééminences de Beaufort en l'église de Plerguer : Dans une grande vitre

posée derrière le maître-autel étaient les armoiries des sires de

Beaufort et de Châteaubriant avec leurs alliances, ce qui remplissait toute

la verrière. Au bas du marchepied de cet autel se trouvait une tombe sur

laquelle on voyait en relief un écusson écartelé de Châteaubriant et

du Guesclin, sur le tout de Beaufort. Dans le chanceau, du côté de l'évangile

et joignant la balustrade, étaient deux bancs à queue blasonnés des mêmes

armes et remplissant une arcature pratiquée dans la côtale du choeur ; près

de ces bancs était une autre pierre tombale également armoriée, et

au-dessus des bancs, dans le fond de l'arcature, étaient les armes de

Beaufort : de gueules à trois écussons d'hermines. Enfin, tout le

chanceau était prohibitif au seigneur de Beaufort. Mais, outre cela, il y

avait une « grande chapelle séparée du chanceau », dans laquelle

se trouvaient les armoiries des sires de Beaufort et un tombeau élevé de

deux pieds de terre, enfoncé sous une arcature dans la muraille et chargé

d'écussons aux armes de Beaufort. Enfin, au dedans et au dehors de l'église

était peinte une litre présentant les blasons de Beaufort et de Châteaubriant.

Quelques particuliers, tels que les seigneurs de Séven et de la Chapelle-Vauclair

(en Saint-Georges de Gréhaigne), avaient aussi dans la nef des bancs et

tombeaux armoriés, mais ils en rendaient aveu au seigneur de Beaufort.

Malgré tous ces intersignes plaidant en faveur des sires de Beaufort, l'abbé

du Tronchet n'en maintenait pas moins ses prétentions au droit de fondateur

de l'église de Plerguer ; après d'interminables procédures, un arrêt du

Parlement de Bretagne lui donna tort en 1732 et maintint définitivement le

seigneur de Beaufort dans la paisible possession de ses droits (Archives

départementales d'Ille-et-Vilaine). Cette ancienne église de Plerguer a

disparu pour faire place à une construction de style ogival flamboyant,

oeuvre de M. l'architecte Beziers-Lafosse ; elle se compose de trois nefs

que précède une façade monumentale surmontée d'une tour. Cette église

fut commencée en 1856 et finie en 1861 (ou 1862), et l'on y lit cette

inscription : Mre Pierre Moulin, recteur ; M. Gustave de Gouyon de

Beaufort, maire. 1856. Depuis 1839 l'église de Plerguer a saint

Augustin pour patron et la Trinité pour titulaire (Pouillé de Rennes) ;

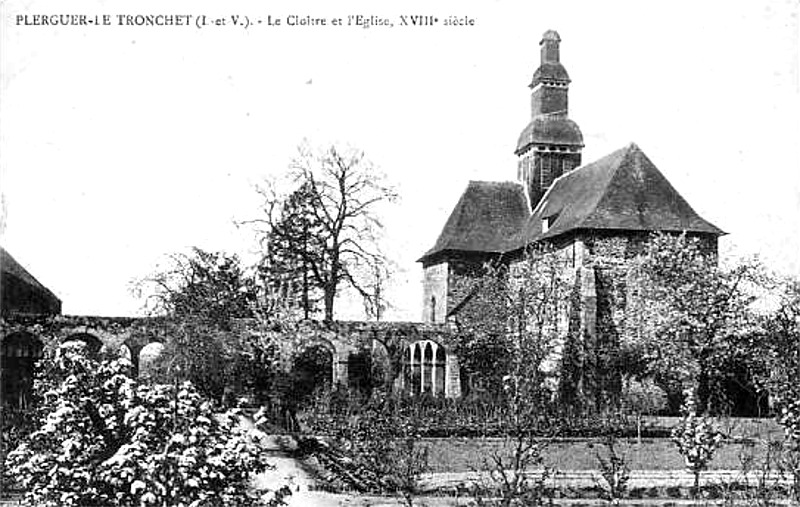

![]() l'ancienne

église de l'Abbaye du Tronchet (1642-1671). Elle possède une nef à chevet

droit. Son autel date du XVIIème siècle. On y voit un pierre tombale

datée de 1703. Cette église devient une chapelle vicariale de Plerguer en 1803, et une paroisse en 1826 ;

l'ancienne

église de l'Abbaye du Tronchet (1642-1671). Elle possède une nef à chevet

droit. Son autel date du XVIIème siècle. On y voit un pierre tombale

datée de 1703. Cette église devient une chapelle vicariale de Plerguer en 1803, et une paroisse en 1826 ;

![]() la croix (moyen

âge) chargée d'une croix de Malte et située au carrefour du Fresne (Village du Fresne) ;

la croix (moyen

âge) chargée d'une croix de Malte et située au carrefour du Fresne (Village du Fresne) ;

![]() la croix du château

de Beaufort (XVIème siècle). Cette croix se trouvait jusqu'en 1850 dans le cimetière de Roz-Landrieux ;

la croix du château

de Beaufort (XVIème siècle). Cette croix se trouvait jusqu'en 1850 dans le cimetière de Roz-Landrieux ;

![]() l'ancienne

Chapelle Saint-Lunaire, ancienne dépendance du prieuré de la Barre. Elle

se trouvait dans le Village de la Barre et relevait jadis de l'Abbaye du Tronchet ;

l'ancienne

Chapelle Saint-Lunaire, ancienne dépendance du prieuré de la Barre. Elle

se trouvait dans le Village de la Barre et relevait jadis de l'Abbaye du Tronchet ;

![]() l'ancienne

Chapelle Le Désert, située route de Baguer-Morvan à Miniac-Morvan ;

l'ancienne

Chapelle Le Désert, située route de Baguer-Morvan à Miniac-Morvan ;

![]() l'ancienne

chapelle de Vauclair. La chapelle de Vauclair dépendait de ce manoir. En

1578 Jean Guéhéneuc, seigneur de la Barre, y épousa Jeanne du Breil

(Pouillé de Rennes) ;

l'ancienne

chapelle de Vauclair. La chapelle de Vauclair dépendait de ce manoir. En

1578 Jean Guéhéneuc, seigneur de la Barre, y épousa Jeanne du Breil

(Pouillé de Rennes) ;

![]() l'ancienne

Abbaye bénédictine du Tronchet, située route de Lanhélin. Cet ancien

prieuré est donné en 1133 et 1147 par le sénéchal de Dol, Alain, fils de

Jourdan, comme prieuré à l'Abbaye de Tyron (diocèse de Chartres) et

devient abbaye en 1170. L'abbaye est réformée au début du XVIIème

siècle par la Congrégation de Saint-Maur et reconstruite à la même

époque. Cette dernière abbaye du XVIIème siècle comprend l'église et

les bâtiments claustraux. Elle possédait aussi jadis un colombier (voir

Abbaye Notre-Dame du Tronchet) ;

l'ancienne

Abbaye bénédictine du Tronchet, située route de Lanhélin. Cet ancien

prieuré est donné en 1133 et 1147 par le sénéchal de Dol, Alain, fils de

Jourdan, comme prieuré à l'Abbaye de Tyron (diocèse de Chartres) et

devient abbaye en 1170. L'abbaye est réformée au début du XVIIème

siècle par la Congrégation de Saint-Maur et reconstruite à la même

époque. Cette dernière abbaye du XVIIème siècle comprend l'église et

les bâtiments claustraux. Elle possédait aussi jadis un colombier (voir

Abbaye Notre-Dame du Tronchet) ;

![]() l'ancien

prieuré Saint-Lunaire de la Barre, aujourd'hui disparu, et jadis membre de

l'abbaye du Tronchet. « D'or à une barre de sable chargée d'un calice

d'argent » (Armorial général ms. de 1696). Ce prieuré se trouvait au

village de la Barre, paroisse de Plerguer, évêché de Dol, sur le bord de

la route actuelle de Dol à Dinan ; la chapelle priorale était un peu à

gauche de la route, du côté de Beaufort. Ce sanctuaire n'existe plus ;

mais on raconte que la statue du saint patron, subsistant encore, fut brûlée

de nos jours par une fille de mauvaise vie qui en fut immédiatement punie

par la perte de la vue. Le dernier prieur de la Barre déclara, en 1790, que

son bénéfice, s'étendant en Plerguer et Miniac-Morvan, n'avait que 256

livres de rente avec 107 livres de charges, et qu'il ne lui restait par

suite qu'un revenu net de 149 livres (Archives départementales

d'Ille-et-Vilaine). Liste des prieurs : — Dom Jehan de

Poix, religieux du Tronchet (1511). — Dom Guillaume de

Metz, Bénédictin, résigna en 1710. — Dom Yves-François

de Kermarec, Bénédictin du couvent de Saint-Malo, pourvu en cour de Rome,

prit possession le 26 novembre 1710 ; décédé en 1740. — Dom Charles-Jean

Babin, Bénédictin de Léhon, fut nommé par les religieux du Tronchet le

18 mars 1740, et prit possession de la chapelle priorale le 19 juillet de la

même année ; décédé en 1782. — Dom Jean-Louis

Durand, prieur claustral du Tronchet, nommé le 17 juin 1782 par les

religieux de ce monastère, reçut son visa de l'évêque de Dol le 21 juin

et prit possession de la chapelle priorale le 28 août de la même année ;

il jouissait encore de Saint-Lunaire de la Barre en 1790 (abbé Guillotin de Corson) ;

l'ancien

prieuré Saint-Lunaire de la Barre, aujourd'hui disparu, et jadis membre de

l'abbaye du Tronchet. « D'or à une barre de sable chargée d'un calice

d'argent » (Armorial général ms. de 1696). Ce prieuré se trouvait au

village de la Barre, paroisse de Plerguer, évêché de Dol, sur le bord de

la route actuelle de Dol à Dinan ; la chapelle priorale était un peu à

gauche de la route, du côté de Beaufort. Ce sanctuaire n'existe plus ;

mais on raconte que la statue du saint patron, subsistant encore, fut brûlée

de nos jours par une fille de mauvaise vie qui en fut immédiatement punie

par la perte de la vue. Le dernier prieur de la Barre déclara, en 1790, que

son bénéfice, s'étendant en Plerguer et Miniac-Morvan, n'avait que 256

livres de rente avec 107 livres de charges, et qu'il ne lui restait par

suite qu'un revenu net de 149 livres (Archives départementales

d'Ille-et-Vilaine). Liste des prieurs : — Dom Jehan de

Poix, religieux du Tronchet (1511). — Dom Guillaume de

Metz, Bénédictin, résigna en 1710. — Dom Yves-François

de Kermarec, Bénédictin du couvent de Saint-Malo, pourvu en cour de Rome,

prit possession le 26 novembre 1710 ; décédé en 1740. — Dom Charles-Jean

Babin, Bénédictin de Léhon, fut nommé par les religieux du Tronchet le

18 mars 1740, et prit possession de la chapelle priorale le 19 juillet de la

même année ; décédé en 1782. — Dom Jean-Louis

Durand, prieur claustral du Tronchet, nommé le 17 juin 1782 par les

religieux de ce monastère, reçut son visa de l'évêque de Dol le 21 juin

et prit possession de la chapelle priorale le 28 août de la même année ;

il jouissait encore de Saint-Lunaire de la Barre en 1790 (abbé Guillotin de Corson) ;

![]() l'ancien

prieuré de Saint-Pétreuc, situé au village de Saint-Pétreuc. Il

dépendait jadis de l'Abbaye du Tronchet. Sa chapelle est sécularisée. «

De sable, au bâton prioral d'or, accosté des lettres S. P. de même »

(Armorial général ms. de 1698). Ce prieuré, fondé dans la paroisse de

Plerguer, évêché de Dol, était dédié à saint Pétreuc, prince breton

mort religieux et particulièrement honoré dans l'abbaye de Saint-Méen

(nota : il existe à la Bibliothèque Nationale, une Vie latine de

saint Pétreuc - Mémoire de Bretagne, 22322, p. 501). D'après une Déclaration

de 1679, le prieuré de Saint-Pétreuc se composait de ce qui suit : «

Une maison principale au bout de laquelle, vers le Midi, il y a une chapelle

; — une métairie ; — deux bailliages en Plerguer, appelés l'un le

bailliage de Saint-Pétreuc, et l'autre le bailliage du Bourg ; — un dîmereau,

à la dixième gerbe, sur toutes les terres dépendant de ces deux fiefs ;

— une basse et moyenne juridiction » (Archives Nationales, P. 1707).

En 1790, le prieur dom Vernault déclara que le prieuré de Saint-Pétreuc

valait 811 livres de rentes, qu'il avait 207 livres de charges, et qu'il lui

restait par suite un revenu net de 604 livres. Le village de Saint-Pétreuc

existe encore, non loin du château de Beaufort. Depuis peu d'années, la

chapelle priorale a été en partie détruite, ou plutôt convertie en

maison d'habitation ; elle se trouve à l'entrée du village, et ses

encoignures sont encore reconnaissables ; elle était jadis ouverte de fenêtres

ogivales (Note de M. l'abbé Pâris-Jallobert). Liste des prieurs :

— Dom Olivier d'Yrodouer, prêtre et religieux du Tronchet, fut pourvu par

son abbé, Gilles Raguenel, le 1er mars 1457. — Dom Jehan de Cramou,

décédé vers 1546. — Dom Morice de Channe (1555). — Dom François de La Motte fut pourvu par l'abbé du

Tronchet vers l'an 1567. — Dom Jacques Sergent (1653). — Dom Charles Turmerie, Bénédictin de la Congrégation

de Saint-Maur, rendit aveu au roi le 29 mai 1679. — Dom Claude Turmerie

(1687). — Dom Joseph Blanchet (décédé en 1725). — Dom Pierre Le Bel, Bénédictin

de Saint-Aubin d'Angers, prit possession le 27 décembre 1726 et résigna le

8 avril 1730. — Dom Noël-Gabriel Le Goux, Bénédictin de la Congrégation

de Saint-Maur, fut nommé par les religieux du Tronchet le 19 juillet 1734,

et prit possession le 21 février 1735 ; il résigna en 1762 en faveur du

suivant. — Dom Guillaume-Pierre du Perray, religieux de Marmoutiers,

pourvu en cour de Rome, prit possession le 15 mars 1762 et résigna en 1766.

— Dom Charles-François Vernault, Bénédictin de Saint-Wandrille, pourvu

à Rome en 1766, prit possession le 14 mai 1767 de la chapelle et de la métairie

priorales de Saint-Pétreuc ; il jouissait encore du bénéfice en 1790 (abbé Guillotin de Corson) ;

l'ancien

prieuré de Saint-Pétreuc, situé au village de Saint-Pétreuc. Il

dépendait jadis de l'Abbaye du Tronchet. Sa chapelle est sécularisée. «

De sable, au bâton prioral d'or, accosté des lettres S. P. de même »

(Armorial général ms. de 1698). Ce prieuré, fondé dans la paroisse de

Plerguer, évêché de Dol, était dédié à saint Pétreuc, prince breton

mort religieux et particulièrement honoré dans l'abbaye de Saint-Méen

(nota : il existe à la Bibliothèque Nationale, une Vie latine de

saint Pétreuc - Mémoire de Bretagne, 22322, p. 501). D'après une Déclaration

de 1679, le prieuré de Saint-Pétreuc se composait de ce qui suit : «

Une maison principale au bout de laquelle, vers le Midi, il y a une chapelle

; — une métairie ; — deux bailliages en Plerguer, appelés l'un le

bailliage de Saint-Pétreuc, et l'autre le bailliage du Bourg ; — un dîmereau,

à la dixième gerbe, sur toutes les terres dépendant de ces deux fiefs ;

— une basse et moyenne juridiction » (Archives Nationales, P. 1707).

En 1790, le prieur dom Vernault déclara que le prieuré de Saint-Pétreuc

valait 811 livres de rentes, qu'il avait 207 livres de charges, et qu'il lui

restait par suite un revenu net de 604 livres. Le village de Saint-Pétreuc

existe encore, non loin du château de Beaufort. Depuis peu d'années, la

chapelle priorale a été en partie détruite, ou plutôt convertie en

maison d'habitation ; elle se trouve à l'entrée du village, et ses

encoignures sont encore reconnaissables ; elle était jadis ouverte de fenêtres

ogivales (Note de M. l'abbé Pâris-Jallobert). Liste des prieurs :

— Dom Olivier d'Yrodouer, prêtre et religieux du Tronchet, fut pourvu par

son abbé, Gilles Raguenel, le 1er mars 1457. — Dom Jehan de Cramou,

décédé vers 1546. — Dom Morice de Channe (1555). — Dom François de La Motte fut pourvu par l'abbé du

Tronchet vers l'an 1567. — Dom Jacques Sergent (1653). — Dom Charles Turmerie, Bénédictin de la Congrégation

de Saint-Maur, rendit aveu au roi le 29 mai 1679. — Dom Claude Turmerie

(1687). — Dom Joseph Blanchet (décédé en 1725). — Dom Pierre Le Bel, Bénédictin

de Saint-Aubin d'Angers, prit possession le 27 décembre 1726 et résigna le

8 avril 1730. — Dom Noël-Gabriel Le Goux, Bénédictin de la Congrégation

de Saint-Maur, fut nommé par les religieux du Tronchet le 19 juillet 1734,

et prit possession le 21 février 1735 ; il résigna en 1762 en faveur du

suivant. — Dom Guillaume-Pierre du Perray, religieux de Marmoutiers,

pourvu en cour de Rome, prit possession le 15 mars 1762 et résigna en 1766.

— Dom Charles-François Vernault, Bénédictin de Saint-Wandrille, pourvu

à Rome en 1766, prit possession le 14 mai 1767 de la chapelle et de la métairie

priorales de Saint-Pétreuc ; il jouissait encore du bénéfice en 1790 (abbé Guillotin de Corson) ;

![]() l'ancien manoir de la

Ville-Morin (XVIème siècle). Propriété de la famille Salliou en 1513 ;

l'ancien manoir de la

Ville-Morin (XVIème siècle). Propriété de la famille Salliou en 1513 ;

![]() l'ancien

manoir de Seven ou la métairie (XVI-XVIIIème siècle), située à Sévin ou Seven. Propriété de la

famille Boutier ou Bouthier (au XVIème siècle) ;

l'ancien

manoir de Seven ou la métairie (XVI-XVIIIème siècle), située à Sévin ou Seven. Propriété de la

famille Boutier ou Bouthier (au XVIème siècle) ;

![]() le château de

Beaufort (XVII-XIXème siècle). Luc-Jean de Gouyon de Beauvais, ancien

officier, était devenu seigneur de Beaufort en Plerguer par son mariage, en

1751, avec l'héritière de cette terre, sa cousine Sophie de Gouyon. Cette

dame mourut sans enfants en 1765, mais par l'effet d'une donation mutuelle

l'époux survivant conserva le domaine où il était installé et se remaria

avec une autre de ses cousines Antoine-Louise de Gouyon de Launays-Comats en

1766. C'est l'aînée des nombreux enfants issus de cette union qui épousa,

en 1785, Félix-Victor Locquet de Granville, le gendre pour lequel M. de

Beaufort eut la pensée d'acheter le château de Combourg, qui d'ailleurs

n'était pas à vendre " On dit icy la terre de Combourg en vente,

mais je ne puis le croire ; si cela était, je tâcherais de la faire

acheter à mon gendre " (7 janvier 1787). M. de Gouyon de Beaufort

était membre de la Commission de la Navigation intérieure aux Etats

(1665), ce qui indique qu'il y jouissait d'un certain crédit. Ce château est transformé en Monastère

vers 1950. L'ancien château comportait un donjon de forme carré avec

quatre tours rondes et précédé d'une cour entourée de douves. La

chapelle Sainte-Catherine de Beaufort, voisine du vieux château de Beaufort

et probablement fort ancienne elle-même, cette chapelle était en 1716 fondée

de cent quatre messes par an, c'est-à-dire probablement de deux messes par

semaine. On y desservait aussi en 1723 la fondation de la chapelle de

Touraude, en Baguer-Morvan. En 1719, Alexis Freslon, marquis d'Acigné, y épousa

Françoise Gouyon, fille du seigneur de Beaufort. Celui-ci présentait

naturellement les chapelains de Beaufort, dont les derniers furent : François

de la Barre (1716), Marc Labouret (décédé en 1728) ; Joseph Le Blond

(1723), Jean Joucquan (1742), Joseph de Gouyon (1751), Guy Durantière

(1752), François Le Marchand (1764) et Malo Ruffet (1770). Cette vieille

chapelle ainsi que l'antique château de Beaufort n'existent plus, mais dans

le moderne manoir — occupant une délicieuse position au centre d'un parc

très-pittoresque — a été établi un nouveau sanctuaire qui continue

encore d'être habituellement desservi à la fin du XIXème siècle

(Pouillé de Rennes). Propriété des seigneurs de Beaufort, puis des familles de Chateaubriand (au XIIIème

siècle), de Forsanz seigneurs des Loges (en 1666), Gouyon seigneurs de

Touraude (en 1675), ... ;

le château de

Beaufort (XVII-XIXème siècle). Luc-Jean de Gouyon de Beauvais, ancien

officier, était devenu seigneur de Beaufort en Plerguer par son mariage, en

1751, avec l'héritière de cette terre, sa cousine Sophie de Gouyon. Cette

dame mourut sans enfants en 1765, mais par l'effet d'une donation mutuelle

l'époux survivant conserva le domaine où il était installé et se remaria

avec une autre de ses cousines Antoine-Louise de Gouyon de Launays-Comats en

1766. C'est l'aînée des nombreux enfants issus de cette union qui épousa,

en 1785, Félix-Victor Locquet de Granville, le gendre pour lequel M. de

Beaufort eut la pensée d'acheter le château de Combourg, qui d'ailleurs

n'était pas à vendre " On dit icy la terre de Combourg en vente,

mais je ne puis le croire ; si cela était, je tâcherais de la faire

acheter à mon gendre " (7 janvier 1787). M. de Gouyon de Beaufort

était membre de la Commission de la Navigation intérieure aux Etats

(1665), ce qui indique qu'il y jouissait d'un certain crédit. Ce château est transformé en Monastère

vers 1950. L'ancien château comportait un donjon de forme carré avec

quatre tours rondes et précédé d'une cour entourée de douves. La

chapelle Sainte-Catherine de Beaufort, voisine du vieux château de Beaufort

et probablement fort ancienne elle-même, cette chapelle était en 1716 fondée

de cent quatre messes par an, c'est-à-dire probablement de deux messes par

semaine. On y desservait aussi en 1723 la fondation de la chapelle de

Touraude, en Baguer-Morvan. En 1719, Alexis Freslon, marquis d'Acigné, y épousa

Françoise Gouyon, fille du seigneur de Beaufort. Celui-ci présentait

naturellement les chapelains de Beaufort, dont les derniers furent : François

de la Barre (1716), Marc Labouret (décédé en 1728) ; Joseph Le Blond

(1723), Jean Joucquan (1742), Joseph de Gouyon (1751), Guy Durantière

(1752), François Le Marchand (1764) et Malo Ruffet (1770). Cette vieille

chapelle ainsi que l'antique château de Beaufort n'existent plus, mais dans

le moderne manoir — occupant une délicieuse position au centre d'un parc

très-pittoresque — a été établi un nouveau sanctuaire qui continue

encore d'être habituellement desservi à la fin du XIXème siècle

(Pouillé de Rennes). Propriété des seigneurs de Beaufort, puis des familles de Chateaubriand (au XIIIème

siècle), de Forsanz seigneurs des Loges (en 1666), Gouyon seigneurs de

Touraude (en 1675), ... ;

Voir

![]() "

Les derniers Chateaubriand de Beaufort

"

"

Les derniers Chateaubriand de Beaufort

"

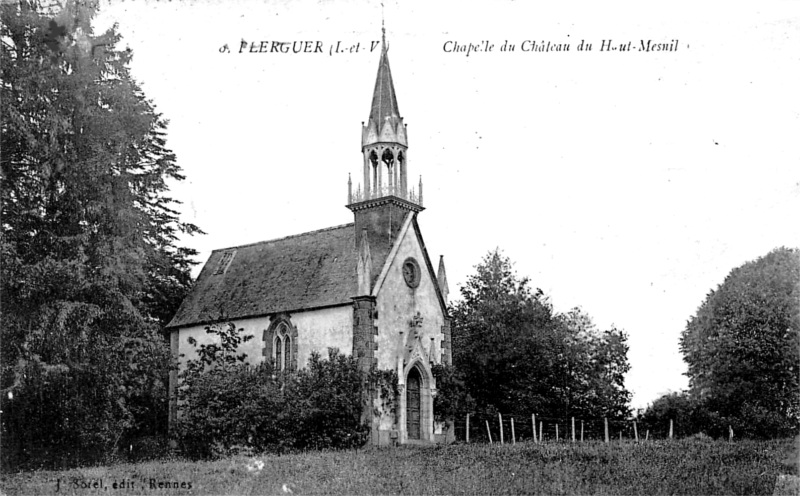

![]() le

château du Haut-Mesnil. Il possède une chapelle octogonale. Propriété de

la famille Surcouf. On voit près de ce château un rocher surnommé le Château du Diable ;

le

château du Haut-Mesnil. Il possède une chapelle octogonale. Propriété de

la famille Surcouf. On voit près de ce château un rocher surnommé le Château du Diable ;

![]() le

château du Bas-Mesnil. Propriété de la famille de Chateaubriand ;

le

château du Bas-Mesnil. Propriété de la famille de Chateaubriand ;

A signaler aussi :

![]() le menhir (époque

néolithique), encore surnommé "la Pierre du Domaine" ;

le menhir (époque

néolithique), encore surnommé "la Pierre du Domaine" ;

![]() l'ancien

manoir du Puis-Salliou, situé route de Saint-Guinoux. Propriété de la famille Salliou en 1513 ;

l'ancien

manoir du Puis-Salliou, situé route de Saint-Guinoux. Propriété de la famille Salliou en 1513 ;

![]() l'ancien

manoir de la Motte ou de la Motte-Choursin, situé route de Saint-Guinoux. Propriété de la famille le Sage en 1513 ;

l'ancien

manoir de la Motte ou de la Motte-Choursin, situé route de Saint-Guinoux. Propriété de la famille le Sage en 1513 ;

![]() l'ancien

manoir de la Ville-Gouron, situé route de Saint-Guinoux. Propriété de la

famille Uguet seigneurs de Larchez, puis de la famille de la Montelière en 1513 ;

l'ancien

manoir de la Ville-Gouron, situé route de Saint-Guinoux. Propriété de la

famille Uguet seigneurs de Larchez, puis de la famille de la Montelière en 1513 ;

![]() l'ancien

manoir du Lessart, situé route de Saint-Guinoux. Propriété de la famille de Lanvallay en 1513 ;

l'ancien

manoir du Lessart, situé route de Saint-Guinoux. Propriété de la famille de Lanvallay en 1513 ;

![]() l'ancien

manoir du Grand-Lantrichet, situé route de Saint-Guinoux. Propriété de la famille Guéhéneuc en 1513 ;

l'ancien

manoir du Grand-Lantrichet, situé route de Saint-Guinoux. Propriété de la famille Guéhéneuc en 1513 ;

![]() l'ancien

manoir du Petit-Lantrichet, situé route de Saint-Guinoux. Propriété de la famille le Saicher, puis de la famille le Sage en 1513 ;

l'ancien

manoir du Petit-Lantrichet, situé route de Saint-Guinoux. Propriété de la famille le Saicher, puis de la famille le Sage en 1513 ;

![]() l'ancien

manoir de Belestre, situé route de Dol-de-Bretagne. Propriété de la

famille de Chateaubriand en 1513 ;

l'ancien

manoir de Belestre, situé route de Dol-de-Bretagne. Propriété de la

famille de Chateaubriand en 1513 ;

![]() l'ancien

manoir de la Touche. Propriété de la famille Salliou, puis de la famille le Guen en 1513 ;

l'ancien

manoir de la Touche. Propriété de la famille Salliou, puis de la famille le Guen en 1513 ;

![]() l'ancien

manoir de la Moignerie. Propriété de la famille Visdegrain en 1513 ;

l'ancien

manoir de la Moignerie. Propriété de la famille Visdegrain en 1513 ;

![]() l'ancien

manoir de la Poterie. Propriété de la famille de la Chapelle en 1513 ;

l'ancien

manoir de la Poterie. Propriété de la famille de la Chapelle en 1513 ;

![]() l'ancien

manoir des Rochards, situé route de Lanhélin. Propriété de la famille de

Hindré en 1420, puis de la famille de Chateaubriand en 1513 ;

l'ancien

manoir des Rochards, situé route de Lanhélin. Propriété de la famille de

Hindré en 1420, puis de la famille de Chateaubriand en 1513 ;

![]() l'ancien

manoir du Bignon, situé route de Lanhélin. Propriété de la famille de Penneleuc en 1513 ;

l'ancien

manoir du Bignon, situé route de Lanhélin. Propriété de la famille de Penneleuc en 1513 ;

![]() l'ancien

manoir de la Tessonnière, situé route de Lanhélin. Propriété de la

famille de Cherrueix seigneurs de la Jugandière en 1513 ;

l'ancien

manoir de la Tessonnière, situé route de Lanhélin. Propriété de la

famille de Cherrueix seigneurs de la Jugandière en 1513 ;

![]() l'ancien

manoir du Tertre-Fin, situé route de Miniac-Morvan à Lanhélin ;

l'ancien

manoir du Tertre-Fin, situé route de Miniac-Morvan à Lanhélin ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de PLERGUER

Si l'on en juge d'après la pittoresque position qu'occupait, au sommet d'un abrupte rocher baigné à sa base par un vaste étang, le château de Beaufort, en la paroisse de Plerguer, peu de forteresses furent mieux nommées. Maintenant encore l'on reconnaît facilement le plan de ce château au milieu des hautes futaies du bois de Beaufort : c'était un donjon de forme carrée, accompagné de quatre tours rondes et précédé d'un vaste bayle dont les profondes douves subsistent toujours. Du donjon et de ses tours il ne reste toutefois que les fondations, car depuis bien des siècles la vieille forteresse a complètement été rasée. Les seigneurs de ce château devaient être certes de vaillants chevaliers. Par malheur, l'on ne connaît que le dernier d'entre eux, Alain de Beaufort, mari d'Havoise d'Avaugour. En 1222, il fit don de la dîme de Taden aux moines du prieuré de Saint-Malo de Dinan. Il scella l'acte de sa donation d'un sceau portant ses armoiries : de gueules à trois écus d'hermines. Le même seigneur reconnut en 1226 et 1247 qu'il devait fournir à l'armée de l'évêque de Dol un chevalier pour sa terre de Beaufort. Alain de Beaufort ne laissa en mourant qu'une fille, Jeanne de Beaufort. Cette dernière apporta la châtellenie paternelle à son mari, Briand de Châteaubriant, fils cadet de Geoffroy V, baron de Châteaubriant, et de Belle-assez de Thouars. De cette union sortit Guy de Châteaubriant, seigneur de Beaufort, qui fonda une nouvelle famille illustrée par les armes au moyen-âge et dont devait sortir de nos jours le grand écrivain Châteaubriant. On ne connaît pas le nom de la femme de Guy de Châteaubriant, qui alla à Rome en 1309 ; mais son fils, seigneur de Beaufort après lui, fut Briand Ier de Châteaubriant, qui épousa Marie de Beaumanoir (ou, suivant d'autres généalogistes, Isabelle du Chastellier) ; le sceau de ce dernier seigneur présente les armes de Châteaubriant : de gueules semé de fleurs de lis d'or avec un lambel pour brisure ; Briand Ier ratifia le traité de Guérande en 1381. Son fils, Bertrand Ier de Châteaubriant, seigneur de Beaufort en 1386, épousa d'abord Tiphaine du Guesclin, puis Jeanne du, Mesnil, morte veuve le 26 août 1406 (Archives de Loire-Inférieure) ; il laissa de sa seconde union un fils mineur, Briand II de Châteaubriant, sire de Beaufort. Celui-ci fut chambellan du roi de France en 1439 et amiral de Bretagne ; il épousa Marguerite de Téhillac, hérita de la seigneurie du Plessix-Bertrand à la mort de sa Cousine, Tiphaine du Guesclin, décédée en 1417, et mourut lui-même le 8 juillet 1462. Bertrand II de Châteaubriant, fils des précédents et seigneur de Beaufort, s'unit à Marie d'Orange, dame dudit lieu, et mourut en juin 1479. Son fils et successeur fut Jean Ier de Châteaubriant, chambellan du duc de Bretagne en 1482 et mari de Jeanne d'Espinay. De cette union sortirent Guillaume et Jean II de Châteaubriant ; Guillaume, sire de Beaufort en 1509 et 1513, ne laissa point d'enfants de son union avec Guyonne Le Porc ; il mourut le 20 juillet 1530 et son frère Jean II peu de temps après, de sorte que la seigneurie de Beaufort passa à l'enfant mineur de ce dernier, François de Châteaubriant, dont la mère, Marguerite des Planches, fut curatrice (Archives de Loire-Inférieure). François de Châteaubriant, seigneur de Beaufort, épousa Jeanne de Tréal et en eut Christophe et Georges, qui lui succédèrent l'un après l'autre ; lui-même fut inhumé en l'église de Saint-Coulomb le 14 octobre 1562. Ses fils, Christophe de Châteaubriant en 1563, et Georges de Châteaubriant en 1580, rendirent aveu au seigneur de Combourg pour, leur terre de Beaufort (Archives du château de Combourg). Toutefois, quoique Christophe se fût marié deux fois, 1° avec Jeanne de Sévigné, 2° avec Charlotte de Montgommery, il ne laissa point de postérité. Mais Georges, son frère, ayant. épousé en 1574 Gabrielle Bruslon, en eut Pierre de Châteaubriant, sire de Beaufort après lui, marié en 1607 à Françoise de Saint-Gilles. Cette dame était veuve en 1631 ; son fils, Gabriel de Châteaubriant, devint alors sire de Beaufort et épousa Marie de Montigny, mais il mourut sans postérité en 1653. La seigneurie de Beaufort échut à la soeur du défunt, Renée de Châteaubriant, femme de François du Bourblanc, qui la vendit, le 14 janvier 1666, à Maurille de Forsanz et Marie de Romelin, seigneur et dame des Loges, en La Mézière. Mais ces derniers ne conservèrent point cette belle terre, qu'ils revendirent dès le mois de février 1675 à Claude Gouyon, seigneur de Touraude en Baguer-Morvan, et à Anne de Lespinay, sa femme. Le nouveau sire de Beaufort mourut dès l'année suivante, âgé de cinquante ans, le 31 mars 1676, laissant pour successeur son fils, Amaury Gouyon, seigneur de Beaufort, marié en 1691 à sa cousine Anne de Lespinay. Ceux-ci donnèrent le jour à un garçon, François Gouyon, présenté, en 1714 pour être page du roi, mais décédé jeune encore, sans alliance, et à deux filles ; qui possédèrent l'une après l'autre la seigneurie de Beaufort : l'une, Catherine Gouyon, épousa dans la chapelle de Beaufort, le 30 juillet 1726, Barthélemy d'Espinay, marquis d'Espinay, mais elle mourut en 1733 et fut inhumée le 23 mai en l'église Saint-Etienne de Rennes ; — l'autre, Françoise Gouyon, se maria 1° le 6 février 1719 à Alexis Freslon, marquis d'Acigné, 2° le 4 août 1751 avec Jean-Luc Gouyon, fils du seigneur de Beauvais ; elle-même mourut en 1766 sans postérité. Jean-Luc Gouyon, devenu seigneur de Beaufort par suite de son mariage, contracta une seconde union, le 23 septembre 1766, avec Aubine-Louise Gouyon, fille du seigneur de Launay-Comatz, et en eut dix-sept enfants. Au mois de mai 1793, M. de Beaufort fut arrêté, étant accusé « d'avoir fourni à ses fils émigrés les fonds nécessaires pour leur voyage et séjour à l'étranger » (Bulletin de Rennes, XIX, 380). Conduit à Paris, il y fut condamné à mort et décapité le 20 juin 1794 ; l'année suivante, son second fils, Casimir Gouyon de Beaufort, débarqué à Quiberon, fut arrêté lui-même et fusillé à Vannes le 25 août 1795. Les descendants de ces nobles victimes de la Révolution continuent de posséder et d'habiter la belle terre de Beaufort. Châtellenie d'ancienneté, Beaufort relevait du comté de Combourg et pour quelques fiefs du marquis de Châteauneuf et de l'évêque de Dol. Cela n'empêchait pas le sire de Beaufort de siéger aux Parlements ou Etats des ducs de Bretagne au premier rang des bannerets du duché (Dom Morice, Preuves de l'Histoire de Bretagne, II, 1568 et 1673). Le domaine proche de Beaufort se composait en 1547 de « la maison et forteresse de Beaufort, avec ses bois, étangs, moulins et 2 500 journaux de terre ». Les métairies nobles de Rohéart, du Mesnil, des Alliez et de Landeamy en dépendaient aussi. Lorsque le château de Beaufort eut été ruiné, les seigneurs construisirent plus bas dans leur vaste bois et au bord de leur bel étang un manoir dépourvu de style mais gracieusement posé ; c'est encore aujourd'hui l'habitation des propriétaires. La haute justice de Beaufort s'exerçait au bourg de Plerguer, où l'on voyait près du cimetière son auditoire, ses ceps et son collier pour punir les malfaiteurs. Le sire de Beaufort ne devait au seigneur de Combourg qu'une rente de 5 sols de garde payable à l'Angevine et le devoir de foi, hommage et chambellenage (Archives du château de Combourg). En 1446, le duc François Ier accorda à Briand de Châteaubriant le droit de tenir une foire chaque année au bourg de Plerguer. Le seigneur de Beaufort était fondateur de l'église de Plerguer et de la chapelle Sainte-Catherine bâtie à côté de son manoir. Mais au XVIIème siècle l'abbé du Tronchet, dont le monastère se trouvait en Plerguer, entreprit de lui disputer les prééminences dans l'église paroissiale. Cependant dès 1542 François de Châteaubriant avait obtenu de l'évêque de Dol la reconnaissance de ses privilèges. En 1666, voici en quoi consistaient les prééminences de Beaufort en l'église de Plerguer : dans une grande vitre posée derrière le maître-autel étaient les armoiries des sires de Beaufort avec leurs alliances. Au bas du marchepied de cet autel se trouvait une tombe sur laquelle on voyait en relief sculpté un écusson écartelé de Châteaubriant et du Guesclin, sur le tout de Beaufort. Dans le chanceau, du côté de l'évangile, étaient deux bancs à queue blasonnés des mêmes armes et remplissant une, arcature pratiquée dans la côtale du choeur ; près de ces bancs paraissait une autre pierre tombale également armoriée, et au-dessus des bancs, dans le fond de l'arcature, étaient sculptées les armes de Beaufort : de gueules à trois écussons d'hermines. Enfin, tout le chanceau demeurait prohibitif au seigneur de Beaufort. Mais, outre cela, il y avait « une grande chapelle séparée du chanceau par une arcade » dépendant aussi de la terre de Beaufort. On y voyait partout, sculptées ou peintes, les armoiries des sires de Beaufort ; il s'y trouvait également un tombeau élevé de deux pieds de terre, placé sous une arcade dans la muraille et chargé d'écussons aux armes de Beaufort. Enfin, au dedans et au dehors de l'église était peinte une litre seigneuriale présentant les blasons de Beaufort et de Châteaubriant. Malgré tous ces intersignes plaidant en faveur des sires de Beaufort, l'abbé du Tronchet n'en maintenait pas moins ses prétentions au droit de fondateur de l'église de Plerguer. Après d'interminables procédures qui durèrent près d'un siècle, un arrêt du Parlement de Bretagne lui donna tort en 1732 et maintint définitivement le seigneur de Beaufort dans la pleine possession de ses droits (Archives d'Ille-et-Vilaine). Mais les privilèges des sires de Beaufort ne se bornaient pas à l'église de leur paroisse ; ils jouissaient, en outre, du droit d'avoir une stalle dans le choeur de la cathédrale de Dol. Cette stalle était même la troisième parmi celles qu'occupaient les dignitaires, le seigneur de Beaufort se plaçant immédiatement après l'évêque de Dol, en face du premier chanoine dignitaire, le grand chantre de Dol. Cette haute distinction avait été accordée au commencement du XVIème siècle à Guillaume de Châteaubriant, seigneur de Beaufort, bienfaiteur insigne de l'église de Dol. La stalle était ornée d'un écusson en bannière portant les armés pleines de Châteaubriant : de gueules semé de fleurs de lis d'or ; derrière se trouvait un autel où l'on célébrait deux messes chaque semaine pour les seigneurs de Beaufort (Archives du château de Châteauneuf). Tous ces faits prouvent bien l'importance qu'avaient dans la contrée les possesseurs de la châtellenie de Beaufort (abbé Guillotin de Corson).

Dans la liste des feudataires (teneurs de fief) des évêchés de Saint-Malo et Dol en 1480, on comptabilise la présence de 18 nobles de Plerguer :

![]() Jehan

CADIOU : défaillant ;

Jehan

CADIOU : défaillant ;

![]() François

DE GUYTE dit Aumesnil (1000 livres de revenu) : comparaît comme homme d'armes ;

François

DE GUYTE dit Aumesnil (1000 livres de revenu) : comparaît comme homme d'armes ;

![]() Rolland

DE LA BOUEXIERE de Lupus ;

Rolland

DE LA BOUEXIERE de Lupus ;

![]() Gilles

DE LA CHAPELLE du Tertre (12 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

Gilles

DE LA CHAPELLE du Tertre (12 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

![]() Pierre

DE LA CHAPELLE : défaillant ;

Pierre

DE LA CHAPELLE : défaillant ;

![]() Raoul

DE LA MOUTELIERE de Ville Gouriou : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

Raoul

DE LA MOUTELIERE de Ville Gouriou : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

![]() Olivier

DE LAUNAY : défaillant ;

Olivier

DE LAUNAY : défaillant ;

![]() les

héritiers Geoffroy DE PARTENAY : défaillants ;

les

héritiers Geoffroy DE PARTENAY : défaillants ;

![]() les

héritiers Geoffroy DE PENSOU : défaillants ;

les

héritiers Geoffroy DE PENSOU : défaillants ;

![]() Maître

Bertrand DE PORCON : défaillant ;

Maître

Bertrand DE PORCON : défaillant ;

![]() Antoine

DE VAUCLER : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une jusarme ;

Antoine

DE VAUCLER : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une jusarme ;

![]() Guillaume

DE VAUCLER de Chapel Vaucler : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

Guillaume

DE VAUCLER de Chapel Vaucler : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

![]() Dame

veuve DE VAUCLER de la Chapelle : défaillante :

Dame

veuve DE VAUCLER de la Chapelle : défaillante :

![]() Alain

FOULGEROY de Belestre (20 livres de revenu), remplacé par son fils Bonnabes

: porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une jusarme ;

Alain

FOULGEROY de Belestre (20 livres de revenu), remplacé par son fils Bonnabes

: porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une jusarme ;

![]() Rolland

GENEST (25 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une jusarme ;

Rolland

GENEST (25 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une jusarme ;

![]() Jehan

LOUREL (7 livres de revenu) : défaillant ;

Jehan

LOUREL (7 livres de revenu) : défaillant ;

![]() Geoffroy

SALIOU de la Touche : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une jusarme ;

Geoffroy

SALIOU de la Touche : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une jusarme ;

![]() Guillaume

SALIOU de Villemorin : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une jusarme ;

Guillaume

SALIOU de Villemorin : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une jusarme ;

Lors d'une réformation de l'évêché de Dol en 1513, sont mentionnées à Plerguer les personnes et maisons nobles suivantes :

![]() Guillaume

de Chasteaubriant, sire dudit lieu, possède le manoir de Beaufort, les

métairies de Rocheart, du Mesnil, des Alliez et de Lande-Amy ;

Guillaume

de Chasteaubriant, sire dudit lieu, possède le manoir de Beaufort, les

métairies de Rocheart, du Mesnil, des Alliez et de Lande-Amy ;

![]() Gilles

de Cherruyers, fils de Jehan de Cherruyers, sieur de la Jugandière, possède le manoir de Tessonnière ;

Gilles

de Cherruyers, fils de Jehan de Cherruyers, sieur de la Jugandière, possède le manoir de Tessonnière ;

![]() Julienne

de la Chapelle, fille de Pierre de la Chapelle, possède le manoir de la Poterie ;

Julienne

de la Chapelle, fille de Pierre de la Chapelle, possède le manoir de la Poterie ;

![]() Jean

le Diou (ou Cadiou), fils de Roland le Diou (ou Cadiou), possède le manoir de la Hirebeschaye ;

Jean

le Diou (ou Cadiou), fils de Roland le Diou (ou Cadiou), possède le manoir de la Hirebeschaye ;

![]() Messire

Amaury de la Moussaye, au droit de Jeanne de Plenguen, possède le manoir de Pan ... ;

Messire

Amaury de la Moussaye, au droit de Jeanne de Plenguen, possède le manoir de Pan ... ;

![]() Geffroy

de Hindre, fils de Jehan de Hindre, possède le manoir des Rochers ;

Geffroy

de Hindre, fils de Jehan de Hindre, possède le manoir des Rochers ;

![]() Olivier

de Pennileuc et Guionne de Res, sa compagne, fille de Jehan de Res, possède le manoir de Breignon ;

Olivier

de Pennileuc et Guionne de Res, sa compagne, fille de Jehan de Res, possède le manoir de Breignon ;

![]() Guillaume

de Vauclerc, fils de Christophe de Vauclerc, possède le manoir de la Chapelle-Vauclerc ;

Guillaume

de Vauclerc, fils de Christophe de Vauclerc, possède le manoir de la Chapelle-Vauclerc ;

![]() Guillaume

Vydegrain possède le manoir de la Moygnerie ;

Guillaume

Vydegrain possède le manoir de la Moygnerie ;

![]() Michau

Lequen (ou Le Quen) et Jaquette Salliou, sa compagne, fille de Geffroy

Salliou, possèdent le manoir de La Tousche qui fust à Thébaud Salliou, frère de laditte Jaquette ;

Michau

Lequen (ou Le Quen) et Jaquette Salliou, sa compagne, fille de Geffroy

Salliou, possèdent le manoir de La Tousche qui fust à Thébaud Salliou, frère de laditte Jaquette ;

![]() Gilles

de Chasteaubriant possède le manoir de Belestre ;

Gilles

de Chasteaubriant possède le manoir de Belestre ;

![]() Guillaume

Bouthier et Jeanne du Rouvre, sa compagne, possèdent le manoir de Senen ;

Guillaume

Bouthier et Jeanne du Rouvre, sa compagne, possèdent le manoir de Senen ;

![]() Vilain

le Saige et Gilette Le Sacher (ou Lalcher), sa compagne, possèdent le manoir de la Motte-Choursin ;

Vilain

le Saige et Gilette Le Sacher (ou Lalcher), sa compagne, possèdent le manoir de la Motte-Choursin ;

![]() Raoul

de la Monteliere (ou Montellère), comme héritier principal et noble de

Huguet de Larchez possède le manoir de la Ville-Goriou ;

Raoul

de la Monteliere (ou Montellère), comme héritier principal et noble de

Huguet de Larchez possède le manoir de la Ville-Goriou ;

![]() Jean

de Lanvollay (ou Lanvallay), possède le manoir de Lessart ;

Jean

de Lanvollay (ou Lanvallay), possède le manoir de Lessart ;

![]() Olivier

Le Chevriet (ou Chevriez), fils de Jean, possède le manoir de

Saint-Gluen ;

Olivier

Le Chevriet (ou Chevriez), fils de Jean, possède le manoir de

Saint-Gluen ;

![]() Guillaume

Salliou possède le manoir de la Ville-Morin et du Puy-Salliou ;

Guillaume

Salliou possède le manoir de la Ville-Morin et du Puy-Salliou ;

![]() Alain

Le Saige et Gilette Le Sachet, sa compagne, possèdent le manoir du petit

Lentricher qui fur à Robert Le Sacher, frère de Laditte Gilette ;

Alain

Le Saige et Gilette Le Sachet, sa compagne, possèdent le manoir du petit

Lentricher qui fur à Robert Le Sacher, frère de Laditte Gilette ;

![]() Jeanne

Hagomar, veuve de feu Jean Guscheneuc (ou Guéhenneuc), et Jean Guéhenneuc,

son fils possèdent le manoir du grand Lentricher ;

Jeanne

Hagomar, veuve de feu Jean Guscheneuc (ou Guéhenneuc), et Jean Guéhenneuc,

son fils possèdent le manoir du grand Lentricher ;

![]() Julien

de la Crouez se disant noble possède heritages.

Julien

de la Crouez se disant noble possède heritages.

© Copyright - Tous droits réservés.