|

Bienvenue chez les Plumetais |

PLUMIEUX |

Retour page d'accueil Retour Canton de La Chèze

La commune de Plumieux ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de PLUMIEUX

Plumieux vient du breton « plou » (paroisse) et Mioc (ou Maeoc ou Meoc), le saint-fondateur.

Plumieux est fondé en 540 par saint Mioc, disciple de saint Méen.

Plumieux est une ancienne paroisse primitive qui englobait jadis outre le territoire actuel de Plumieux, ceux de Le Cambout, Coëtlogon, La Chèze, La Ferrière et Saint-Etienne du Gué de l'Isle. L’ancienne paroisse de Plumieux a donné naissance à plusieurs communes des Côtes d’Armor : Plumieux (Moyen Age), La Chèze et La Ferrière (avant le XIVème siècle), Saint-Etienne du Gué de l'Isle (1526 et 1829), le Cambout (1866) et Coëtlogon (1870).

La « villa de Kermoil in Plumiuc » est mentionnée vers 1075 dans le cartulaire de l'abbaye de Redon, lors d'une donation du vicomte de Porhoët. Plumieux (Plemieuc) est paroisse dès 1285 (Mor. Pr. I, 1072). La paroisse de Plumieuc est encore mentionnée en 1427 au diocèse de Saint-Brieuc (Arch. de la Loire-Atlantique, B 2978). La chapelle Saint-Etienne, sur la paroisse de Plumieux, est érigée en église paroissiale par bulle du 4 février 1526.

Saint-Leau avait jadis une église (ecclesiam Sancti Leviani), mentionnée dans une Bulle papale de 1163 où se trouve cité le prieuré-cure de Saint-Léau. Le prieuré de Saint-Léau (vers 1118) noté Sanctus Levianus ou Leviavus (en 1118, en 1163, en 1251) et Sant Leau dans un acte de 1396, relevait jadis de l'abbaye de Saint-Jacut. Il possédait un droit de haute, moyenne et basse justice (selon Ogée seulement moyenne et basse). Son prieur est cité dès 1118. En 1540, aveux par Yves Nouvel. En 1578, aveux par J. Guillard. En 1652 aveux par L. Bourdier. En 1664 aveux par P. Collin de la Briochaie. Le prieuré vaut 500 livres (en 1665) et 600 livres (en 1789, à Yves Courtel). Ce prieuré prend le nom de Saint-Loc au XVIIème siècle (Anc. év. IV, p. 278, 284).

L'ancienne paroisse de Plumieux faisait partie du diocèse de Saint-Brieuc, comme aujourd'hui. Elle dépendait de la subdélégation de Josselin et ressortissait au siège royal de Ploërmel. Durant la Révolution, la paroisse de Plumieux dépendait du doyenné de Plémet. Plumieux élit sa première municipalité au début de 1790.

Le territoire de Plumieux est diminué au XIXème siècle : les villages du Guindard et de Gas-de-Bois sont réunis à Saint-Etienne du Gué de l'Isle (par ordonnance du 29 avril 1829), la partie sud forme la nouvelle commune de Cambout (par décret du 13 janvier 1866) et la partie nord-est forme la nouvelle commune de Coëtlogon (par décret du 14 mai 1870).

On rencontre les appellations suivantes : Plumiuc (en 1066-1082), par. de Plemieuc (vers 1200), Plumyeuc (en 1278), Peumout, Pleumieuc (en 1284), Plimiouc (en 1286), Plemiout (en 1321), Plemieuc (vers 1330), Plumieuc (en 1427, en 1507).

Note : A l'origine, la commune de Plumieux est formée des villages : la Ville-Egaré, la Ville-Hervy, Torquilly, le Bas, la Ville-Grasland, Rameleuc, le Tertre, la Ville-Radio, la Ville-Morvan, la Ville-Ridorel, les Alliers, le Pont-Favral, la Ville-Jehan, Launay, Forville, Bodeleno, la Hêche-Neuville, Pehart, le Breil-Sablé, Billaut, Foyer, Tresnel, Saint-Lau, le Fougeray, Gastrie, Pengréal, le Cambout, la Ville-Jegu, Penhouet, Tréhorel, Quillien, la Ville-au-Cerne, Treffainguy. Certains de ces villages font aujourd'hui partie des communes du Cambout et de Coëtlogon. Mention de la rue Saint-Gelo ou Saint-Galop, sans doute Saint-Guénolé (Win Waloe).

![]()

PATRIMOINE de PLUMIEUX

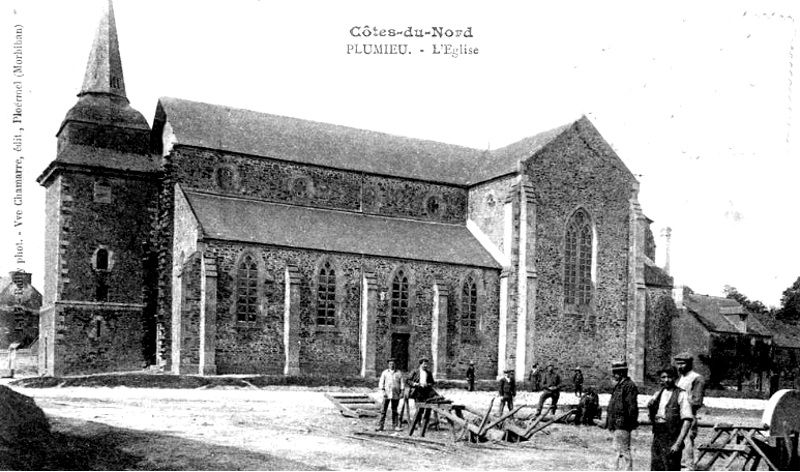

![]() l'église Saint-Pierre (1873).

Edifice en forme de croix latine comprenant un clocher extérieur avec

tribune, une nef avec bas côtés de quatre travées, un transept et un

choeur. Les premiers plans et devis furent dressés par M. Guépin,

architecte départemental, en 1858. L'exécution fut retardée ; mais, le

chevet de l'ancien édifice devenant un danger public, M. Guépin fut prié,

en 1872, de dresser un nouveau projet proportionné à la population de la

paroisse qui avait, entre temps, été amputée de Sainte-Anne du Cambout en

1860 et de Coëtlogon en 1870, ce qu'il fit. L’entreprise fut confiée le

29 juin 1873 à M. Renaudier, entrepreneur à Josselin, et la bénédiction

de la première pierre eut lieu le 9 novembre 1873. L’on ne devait bâtir

que le chevet ; mais on poussa la construction jusqu'à la première pile de

la nef ; puis on construisit la nef en laissant des pierres d'attache pour

la tour. Celle-ci ne fut construite qu'en 1912 par M. Kerleau, de Plounévez-Moëdec,

et bénite le 21 mai 1914. On se servit des anciennes pierres du prieuré de

Saint-Léau et de moellons de Bréhand-Loudéac (R. Couffon). Un

écusson épiscopal (1873) orne le fronton de l'église. L'église abrite

une statue du Bienheureux Grignon de Montfort, de saint Remy ou Remi (XVIème siècle) et une statue de la

" Vierge à l'Enfant " (XVIIIème siècle) ;

l'église Saint-Pierre (1873).

Edifice en forme de croix latine comprenant un clocher extérieur avec

tribune, une nef avec bas côtés de quatre travées, un transept et un

choeur. Les premiers plans et devis furent dressés par M. Guépin,

architecte départemental, en 1858. L'exécution fut retardée ; mais, le

chevet de l'ancien édifice devenant un danger public, M. Guépin fut prié,

en 1872, de dresser un nouveau projet proportionné à la population de la

paroisse qui avait, entre temps, été amputée de Sainte-Anne du Cambout en

1860 et de Coëtlogon en 1870, ce qu'il fit. L’entreprise fut confiée le

29 juin 1873 à M. Renaudier, entrepreneur à Josselin, et la bénédiction

de la première pierre eut lieu le 9 novembre 1873. L’on ne devait bâtir

que le chevet ; mais on poussa la construction jusqu'à la première pile de

la nef ; puis on construisit la nef en laissant des pierres d'attache pour

la tour. Celle-ci ne fut construite qu'en 1912 par M. Kerleau, de Plounévez-Moëdec,

et bénite le 21 mai 1914. On se servit des anciennes pierres du prieuré de

Saint-Léau et de moellons de Bréhand-Loudéac (R. Couffon). Un

écusson épiscopal (1873) orne le fronton de l'église. L'église abrite

une statue du Bienheureux Grignon de Montfort, de saint Remy ou Remi (XVIème siècle) et une statue de la

" Vierge à l'Enfant " (XVIIIème siècle) ;

![]() l'ancienne

chapelle ou prieuré de Saint-Leau (XIIème siècle), aujourd'hui disparue.

La fondation du prieuré serait l'oeuvre de saint Remy. Au XIIème

siècle, le prieuré est une dépendance de l'abbaye de Saint-Jacut de la Mer. Une

église est mentionnée en 1163. Au XVIIème siècle, le prieuré se

prénomme prieuré de Saint-Loc. Il n'est plus fait mention du prieuré au XVIIIème

siècle. Une statue de la Vierge et une

statue de saint Jacques (datées du XIIème siècle) sont encore visibles

dans le cimetière ;

l'ancienne

chapelle ou prieuré de Saint-Leau (XIIème siècle), aujourd'hui disparue.

La fondation du prieuré serait l'oeuvre de saint Remy. Au XIIème

siècle, le prieuré est une dépendance de l'abbaye de Saint-Jacut de la Mer. Une

église est mentionnée en 1163. Au XVIIème siècle, le prieuré se

prénomme prieuré de Saint-Loc. Il n'est plus fait mention du prieuré au XVIIIème

siècle. Une statue de la Vierge et une

statue de saint Jacques (datées du XIIème siècle) sont encore visibles

dans le cimetière ;

![]() l'ancienne

chapelle de Saint Guénolé ou de saint Galo, aujourd'hui disparue. A noter

qu'il existe une rue Sagalop (dite aussi couramment Saint-Galo).

Non loin de cet endroit, à la Ferrière, se trouve la chapelle de

Sainte-Gwen (mère de saint Guénolé) ;

l'ancienne

chapelle de Saint Guénolé ou de saint Galo, aujourd'hui disparue. A noter

qu'il existe une rue Sagalop (dite aussi couramment Saint-Galo).

Non loin de cet endroit, à la Ferrière, se trouve la chapelle de

Sainte-Gwen (mère de saint Guénolé) ;

![]() les

anciennes chapelles, aujourd'hui disparues (mentionnées en ruines en 1938)

: - la chapelle de la Madeleine. - la chapelle de la Villejégu (R. Couffon) ;

les

anciennes chapelles, aujourd'hui disparues (mentionnées en ruines en 1938)

: - la chapelle de la Madeleine. - la chapelle de la Villejégu (R. Couffon) ;

![]() les

deux croix du cimetière (XVème siècle, XVIIème siècle) ;

les

deux croix du cimetière (XVème siècle, XVIIème siècle) ;

![]() la croix de Juhel ;

la croix de Juhel ;

![]() la croix de Saint-Leau

(XVème siècle), située au cimetière. Elle provient du prieuré de

Saint-Leau ;

la croix de Saint-Leau

(XVème siècle), située au cimetière. Elle provient du prieuré de

Saint-Leau ;

![]() la fontaine Saint-Leau (XIIème

siècle) ;

la fontaine Saint-Leau (XIIème

siècle) ;

![]() la maison de Saint-Leau (1650). Il s’agit peut-être de

l'ancien prieuré ;

la maison de Saint-Leau (1650). Il s’agit peut-être de

l'ancien prieuré ;

![]() les maisons du Pont-Favrol (XVIIème et XVIIIème

siècles) ;

les maisons du Pont-Favrol (XVIIème et XVIIIème

siècles) ;

![]() la maison du bourg (1782) ;

la maison du bourg (1782) ;

![]() 5 moulins dont les moulins à eau de

Kerbert, d'Embas, Nicolas et les moulins à vent de Pengréal, de Plumieux ;

5 moulins dont les moulins à eau de

Kerbert, d'Embas, Nicolas et les moulins à vent de Pengréal, de Plumieux ;

A signaler aussi :

![]() les restes d’une voie romaine Corseul-Vannes au

Chef-du-Bos ;

les restes d’une voie romaine Corseul-Vannes au

Chef-du-Bos ;

Voir

![]() "

Informations

diverses sur la ville de Plumieux ".

"

Informations

diverses sur la ville de Plumieux ".

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de PLUMIEUX

La seigneurie de Saint-Leau (ou Lau) possédait jadis un droit de haute, moyenne et basse justice, et appartenait en 1789 au prieur de Saint-Leau. Les manoirs de la Couet et de la Ville-Conet on appartenu jadis à Jean de la Vallée. Le manoir du Kerbu a appartenu jadis à Alain de la Vallée. Cette famille de la Vallée a produit un abbé de la Vieuville en 1750.

En 1280, dit Ogée, le vicomte de Rohan donna à Thomas de Chemillé la terre de la Rivière, située dans la paroisse de Plumieux, où il signale encore comme terres nobles : la Châtaigneraye, le Bosq, le Bois-Courtel, la Noé, Bordeleus, Belle-Vue et la Barré.

Voir ![]() "

Terre

et seigneurie de Lescouët relevant de la châtellenie de la Chèze

".

"

Terre

et seigneurie de Lescouët relevant de la châtellenie de la Chèze

".

Voir ![]() "

Terre

et seigneurie de Pengréal relevant de la châtellenie de la Chèze

".

"

Terre

et seigneurie de Pengréal relevant de la châtellenie de la Chèze

".

Lors de la réformation de 1426, plusieurs nobles sont mentionnés à Plumieux : Pierre Ruffaut, Perret Douffin, Guillaume Le Corgne, Jehan (seigneur de Coetlogon), Geffroy Hasart, Guillaume du Tertre, Eon de Guerlan, Eon de Bodegat, la déguerpie Raoul de La Chataigneraye, Olivier de Rohan, Eon de Pengreal, Alain du Cambout, Etienne du Cambout, Guillo Hasart, Amice Gouriou. D'autres personnes se disent aussi nobles : Thébaud Gaipaillart, Alain Guillays, Guilleme Le Blouays, Eon Guyomar, Guillaume Gaipaillart, Jehan Corbel, Guillo Floury, Perrin Foliart.

Lors de la "revue et monstre généralle des nobles, ennobliz,

exemptz et aultres tenantz fiefs nobles et subjects aux armes de l’Evesché de

Saint-Brieuc, tenue à Moncontour par haut et puissant Messire Tristan du

Perrier, Comte de Quintin ; noble et puissant Messire Guyon de la Motte,

Chevalier, sieur de l’Orfeuil et de Vauclerc ; Messire Amaury de la Moussaye,

Chevalier, sieur du dict lieu de la Moussaye, commissaires commis et députez par

mandement patent du Duc nostre souverain seigneur, quant à ce, les viije, ixe et

xe jours de janvier l’an mil iiiie lxix ", on mentionne, en janvier 1469, pour

Plumieux :

– Jean de Rohan sieur du Gué de l’Isle (de 1400l de rente) excusé

pour ce qu’il est de la maison du sire de Rohan.

– Jean, sieur de Coëtlogon,

homme d’armes à 2 archers, coustilleurs, page et 4 chevaux.

–

Pierre Daën, curateur de Françoise Le Corgne, a présenté Guillaume Le Vitrier.

– Jean du Cambout, homme d’armes à 4 chevaux.

– Alain de la Chesnaye.

–

Dom Jean du Tertre, par Jean Passedouet.

– Olivier de Graslan, pour Guillaume

de Graslan.

– Jean de la Vallée-Garenne, par Eonnet son fils.

– Antoine et

Jean Folliart.

– Jean de la Ville-Juhel,

– Olivier de la Chasteigneraye.

– Eonnet Le Moënne.

– Jean de Bodégat.

– Jean de la Vallée, par Jacques de

la Vallée.

– Jean Hazart.

– Alain de Chatreautro.

– Prigent de

Pengréal.

Lors de la réformation du 27 mai 1536, plusieurs maisons nobles sont mentionnées à Plumieux : Le Gue-de-l'Isle en Saint-Etienne-du-Gué-de-l'Isle et La Ville-Caro en Saint-Etienne-du-Gué-de-l'Isle (au sieur du Gué-de-L'Isle en Saint-Etienne-du-Gué-de-L'Isle), Coëtlogon en Coetlogon, Angelard, Bocquemez, Bignon (à Julien de Couetlogon ou Coëtlogon), Cambout en Le Cambout, Blaye en Le Cambout, Le Chef-du-Bois (à René du Cambout), Le Ligno en Saint-Etienne-du-Gué-de-L'Isle (à François du Guedelisle), Pengréal en Le Cambout (à Christophe de Pengral), La Châtaignerais en Le Cambout (à Vincent de La Chasteigneraye), La Ville-au-Cerne (à François de Launay), Bellevue (à Mathurin Chausson, seigneur de Lemo), Le Cartier en Coetlogon et La Ville-Jehan (à Yvon de Chasteautro), Rouéfort en Coetlogon (à Geffroy de La Tertre), autre maison Rouéfort en Coetlogon (au sieur de Sévigné et de Bodegat), La Ville-Radio, Les Douves en Coetlogon (au seigneur de Sévigné), La Barre en Coetlogon (à Gilles de Bocenic et son épouse Hélène Hazart), Kerbut (à Karo Le Bas et René de La Vallée), La Ville-Juhel (à Jehan de La Villejuhel), Botleur, La Noë et une maison d'Yvignac (à Julienne Divignac, épouse de Jehan Le Noir), Lascouët, Porcollois et La Ville-Louet (à Jehan de La Vallée), Le Bois-Courtel (à Yvon de Pengreal), Le Grand-Bocme en Saint-Etienne-du-Gué-de-L'Isle (aux enfants de Louis de La Chesnaye), Le Petit-Bocme en Saint-Etienne-du-Gué-de-L'Isle (à Pierre de Botdegat), La Vallée (à Jehan de Bocenic).

A la "montre" (réunion de tous les hommes d'armes) de Saint-Brieuc de 1480, on comptabilise la présence de 18 nobles de Plumieux :

![]() Olivier CHASTEIGNERAYE (5 livres de revenu) : porteur d’une

brigandine et comparaît armé d’une vouge ;

Olivier CHASTEIGNERAYE (5 livres de revenu) : porteur d’une

brigandine et comparaît armé d’une vouge ;

![]() Jehan DE BONNALEN (60 livres de revenu) : porteur d’une

brigandine et comparaît armé d’une vouge ;

Jehan DE BONNALEN (60 livres de revenu) : porteur d’une

brigandine et comparaît armé d’une vouge ;

![]() Alain DE CHASTEAUTRO (60 livres de revenu) : porteur d’une

brigandine et comparaît en archer ;

Alain DE CHASTEAUTRO (60 livres de revenu) : porteur d’une

brigandine et comparaît en archer ;

![]() Jehan DE COETLOGON de Coetlogon (400 livres de revenu) : comparaît

comme homme d’armes ;

Jehan DE COETLOGON de Coetlogon (400 livres de revenu) : comparaît

comme homme d’armes ;

![]() Olivier DE GRALEN (10 livres de revenu) : porteur d’une

brigandine et comparaît armé d’une vouge ;

Olivier DE GRALEN (10 livres de revenu) : porteur d’une

brigandine et comparaît armé d’une vouge ;

![]() Alain DE LA CHESNAYE (30 livres de revenu) : porteur d’une

brigandine et comparaît en archer ;

Alain DE LA CHESNAYE (30 livres de revenu) : porteur d’une

brigandine et comparaît en archer ;

![]() Jehan DE LA VALLEE (10 livres de revenu) : porteur d’une

brigandine et comparaît armé d’une vouge ;

Jehan DE LA VALLEE (10 livres de revenu) : porteur d’une

brigandine et comparaît armé d’une vouge ;

![]() Jehan DE LA VALLE de Garenne (10 livres de revenu) : porteur

d’une brigandine et comparaît en archer ;

Jehan DE LA VALLE de Garenne (10 livres de revenu) : porteur

d’une brigandine et comparaît en archer ;

![]() Jehan DE LA VILLEJUHEL (35 livres de revenu) : défaillant ;

Jehan DE LA VILLEJUHEL (35 livres de revenu) : défaillant ;

![]() Jehan DE ROHAN de Gué-de-l’Isle (1400 livres de revenu) :

excusé comme appartenant à la maison de Rohan ;

Jehan DE ROHAN de Gué-de-l’Isle (1400 livres de revenu) :

excusé comme appartenant à la maison de Rohan ;

![]() Prigent DE VENDREUL (100 livres de revenu) : excusé comme

appartenant à une compagnie d’ordonnance ;

Prigent DE VENDREUL (100 livres de revenu) : excusé comme

appartenant à une compagnie d’ordonnance ;

![]() Jehan DU CAMBOUT de Cambout (250 livres de revenu) : comparaît comme

homme d’armes ;

Jehan DU CAMBOUT de Cambout (250 livres de revenu) : comparaît comme

homme d’armes ;

![]() Jehan DU TERTRE (7 livres de revenu) : porteur d’une brigandine

et comparaît armé d’une vouge ;

Jehan DU TERTRE (7 livres de revenu) : porteur d’une brigandine

et comparaît armé d’une vouge ;

![]() Antoine FOLIART (12,5 livres de revenu) : porteur d’une

brigandine et comparaît armé d'une pertuisane ;

Antoine FOLIART (12,5 livres de revenu) : porteur d’une

brigandine et comparaît armé d'une pertuisane ;

![]() Jehan FOLIART (40 livres de revenu) : porteur d’une brigandine

et comparaît en archer ;

Jehan FOLIART (40 livres de revenu) : porteur d’une brigandine

et comparaît en archer ;

![]() Jehan HAZART (30 livres de revenu) : porteur d’une brigandine et

comparaît armé d’une vouge ;

Jehan HAZART (30 livres de revenu) : porteur d’une brigandine et

comparaît armé d’une vouge ;

![]() Françoise LE CORGNE, représentée par Pierre DAEN (100 livres de

revenu) : porteur d’une brigandine et comparaît armé d’une vouge ;

Françoise LE CORGNE, représentée par Pierre DAEN (100 livres de

revenu) : porteur d’une brigandine et comparaît armé d’une vouge ;

![]() Eonnet LE MOUENNE (10 livres de revenu) : porteur d’une

brigandine et comparaît armé d’une vouge ;

Eonnet LE MOUENNE (10 livres de revenu) : porteur d’une

brigandine et comparaît armé d’une vouge ;

© Copyright - Tous droits réservés.