|

Bienvenue chez les Saint-Martinois |

SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS |

Retour page d'accueil Retour Canton de Morlaix

La commune de Saint-Martin-des-Champs ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

Saint-Martin-des-Champs vient d’un prieuré dédié à Saint-Martin.

Saint-Martin-des-Champs englobait primitivement le territoire de Sainte-Sève. Le prieuré de Saint-Martin est fondé par le vicomte Hervé de Léon en 1128, en faveur des moines de l'abbaye tourangelle de Marmoutier, sur l’ancien territoire de Pleyber-Christ. Depuis le XIIème siècle, Saint-Martin était l'une des paroisses de Morlaix. Son bourg, quartier de l'église Saint-Martin, est toujours situé sur le territoire de Morlaix, tandis que depuis 1970 la partie rurale a été érigée en commune autonome. Cette église dépendait autrefois de l'évêché de Léon.

En l'an 1098, Hervé, vicomte de Léon, confirme à l'abbaye de Saint-Melaine de Rennes " la permission qui lui avait été donnée par son père Guyomar, de prendre tout le bois mort de la forêt de Cuburien, pour le service et l'utilité des moines de Saint-Melaine de Morlaix ". Cuburien, avec son château, passe dans la Maison de Rohan en 1363, en même temps que le Léon. Le " Mémoire ", daté de 1479, du vicomte Jean II de Rohan ne parle plus du château : "... appartient audit Vicomte en ladite seigneurie la forêt de Cuburien près et jouxte la ville de Morlaix.... au dedans d'icelle forêt près ladite ville, est fondé un autre collège de Cordeliers de l'ordre de Saint-François par les prédécesseurs dudit Vicomte ". La chapelle de l'ancien château de Cuburien survit jusqu'en 1527 et sert alors d'église conventuelle. A ce moment, elle menace ruine et on décide à la remplacer. La première pierre de la nouvelle église des Cordeliers est posée le 11 mars 1527. En 1622, les Récollets (réforme des Cordeliers) prennent possession de la Maison de Saint-François.

On trouve l'appellation suivante : Eccl. Sancti Martini de Monte Relaxo (en 1128), Saint-Martin-Campagne, Saint-Martin-des-Champs, Unités des Champs (sous la Révolution), Martin des Champs.

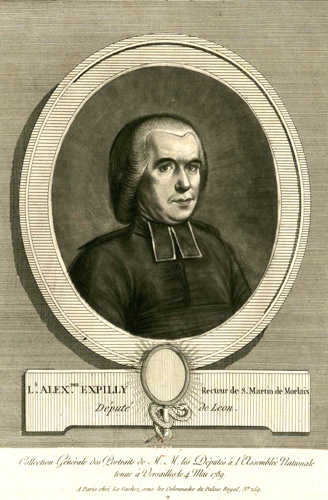

Note : La cure de Saint-Martin des Champs, à Morlaix, était occupée, pendant les années qui ont précédé la Révolution, par Messire Louis-Alexandre Expilly, né à Brest, le 24 février 1742, licencié en théologie, homme éminent et distingué qui devait s'illustrer si tristement, quelques années plus tard, victime, comme tant d'autres, du mouvement révolutionnaire dont il avait été l'un des promoteurs les plus enthousiastes.

![]()

PATRIMOINE de SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

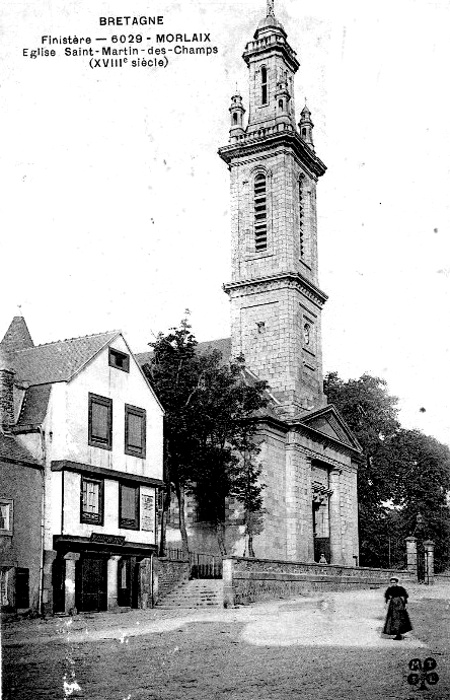

![]() l'église

(1854-1856), construite par l'architecte Paul Gallois. Inaugurée le 31

janvier 1856 et érigée en paroisse le 1er avril 1856. Les peintures du

choeur sont de Lerolle (1889). Le choeur a été refait en 1987 ;

l'église

(1854-1856), construite par l'architecte Paul Gallois. Inaugurée le 31

janvier 1856 et érigée en paroisse le 1er avril 1856. Les peintures du

choeur sont de Lerolle (1889). Le choeur a été refait en 1987 ;

![]() l'ancienne

chapelle Notre-Dame des Vertus, en ruines dès 1772 et aujourd'hui disparue.

Fondée le 25 mars 1445 dans le cimetière de Saint-Martin, elle avait été

consacrée le second dimanche d'août 1556 par Mgr Louis du Cambout ;

l'ancienne

chapelle Notre-Dame des Vertus, en ruines dès 1772 et aujourd'hui disparue.

Fondée le 25 mars 1445 dans le cimetière de Saint-Martin, elle avait été

consacrée le second dimanche d'août 1556 par Mgr Louis du Cambout ;

![]() la

chapelle Notre-Dame des Vertus, située à Portzmeur. Il s'agit d'un

édifice de plan rectangulaire avec chevet droit et aveugle exécuté en

1925 par l'entreprise Gorcuff sur les plans de l'architecte M. Louis et

bénit en 1926 ;

la

chapelle Notre-Dame des Vertus, située à Portzmeur. Il s'agit d'un

édifice de plan rectangulaire avec chevet droit et aveugle exécuté en

1925 par l'entreprise Gorcuff sur les plans de l'architecte M. Louis et

bénit en 1926 ;

![]() la

chapelle Notre-Dame des Anges (1954), édifiée en 1954 en souvenir du

bombardement du viaduc le 29 janvier 1943, au cours duquel 32 enfants et une

religieuse sont tués. Il s'agit d'un édifice de plan rectangulaire, sans

clocher, édifié sur les plans de M. Heuzé. La

chapelle est bénite le 3 février 1957. Au choeur, se trouve une fresque

représentant la Vierge-Mère entourée d'anges dont quelques-uns portent

des petits enfants ;

la

chapelle Notre-Dame des Anges (1954), édifiée en 1954 en souvenir du

bombardement du viaduc le 29 janvier 1943, au cours duquel 32 enfants et une

religieuse sont tués. Il s'agit d'un édifice de plan rectangulaire, sans

clocher, édifié sur les plans de M. Heuzé. La

chapelle est bénite le 3 février 1957. Au choeur, se trouve une fresque

représentant la Vierge-Mère entourée d'anges dont quelques-uns portent

des petits enfants ;

![]() la

chapelle Sainte-Anne, située au château de Kerivin. Il s'agit d'un

édifice moderne de plan rectangulaire avec chevet à trois pans. La

chapelle abrite les statues de saint Yves et saint Augustin ;

la

chapelle Sainte-Anne, située au château de Kerivin. Il s'agit d'un

édifice moderne de plan rectangulaire avec chevet à trois pans. La

chapelle abrite les statues de saint Yves et saint Augustin ;

![]() la

chapelle Saint-Joseph (1867). Il s'agit d'un édifice de forme

rectangulaire, construit en 1867 sur les plans d'Edouard Puyo, architecte.

Cet édifice comprend quatre travées droites voûtées. La chapelle abrite

une fresque de Yan d'Argent (dans la nef et le choeur) et de Louis Tourte

(dans la tribune), ainsi qu'une statue de saint Yves ;

la

chapelle Saint-Joseph (1867). Il s'agit d'un édifice de forme

rectangulaire, construit en 1867 sur les plans d'Edouard Puyo, architecte.

Cet édifice comprend quatre travées droites voûtées. La chapelle abrite

une fresque de Yan d'Argent (dans la nef et le choeur) et de Louis Tourte

(dans la tribune), ainsi qu'une statue de saint Yves ;

![]() l'ancienne

chapelle de Bagatelle (1772), dédiée à sainte Anne et jadis située en

Sainte-Sève. Il s'agit d'un édifice de plan rectangulaire construit en

1772 et rendu au culte le 26 juin 1850 ;

l'ancienne

chapelle de Bagatelle (1772), dédiée à sainte Anne et jadis située en

Sainte-Sève. Il s'agit d'un édifice de plan rectangulaire construit en

1772 et rendu au culte le 26 juin 1850 ;

![]() l'ancienne

chapelle de Pennelé (XV-XVIIème siècle). Il s'agit d'un édifice de plan

rectangulaire dédié à Notre-Dame de Pitié. La chapelle abritait jadis

une ancienne statue de sainte Marguerite ;

l'ancienne

chapelle de Pennelé (XV-XVIIème siècle). Il s'agit d'un édifice de plan

rectangulaire dédié à Notre-Dame de Pitié. La chapelle abritait jadis

une ancienne statue de sainte Marguerite ;

![]() l'ancienne

chapelle Saint-Germain (XIXème siècle). Il s'agit d'un édifice de plan

rectangulaire "petite construction quadrilatérale de 7 mètres sur

5, avec son entrée à l'Ouest, ses deux croisées ogivales, campanile et

cloche, est bâtie à l'extrémité Nord de la propriété. On y disait la

messe pour les habitants du village avant la Révolution. ..... Joli petit

autel ; vieilles statues de St Germain, de la Ste Vierge, de Saint-François

et d'un saint évêque" (A.J.D de la Herblinais - 1908). La chapelle abritait jadis les statues de saint Germain,

saint François d'Assise, saint Augustin et la Vierge-Mère ;

l'ancienne

chapelle Saint-Germain (XIXème siècle). Il s'agit d'un édifice de plan

rectangulaire "petite construction quadrilatérale de 7 mètres sur

5, avec son entrée à l'Ouest, ses deux croisées ogivales, campanile et

cloche, est bâtie à l'extrémité Nord de la propriété. On y disait la

messe pour les habitants du village avant la Révolution. ..... Joli petit

autel ; vieilles statues de St Germain, de la Ste Vierge, de Saint-François

et d'un saint évêque" (A.J.D de la Herblinais - 1908). La chapelle abritait jadis les statues de saint Germain,

saint François d'Assise, saint Augustin et la Vierge-Mère ;

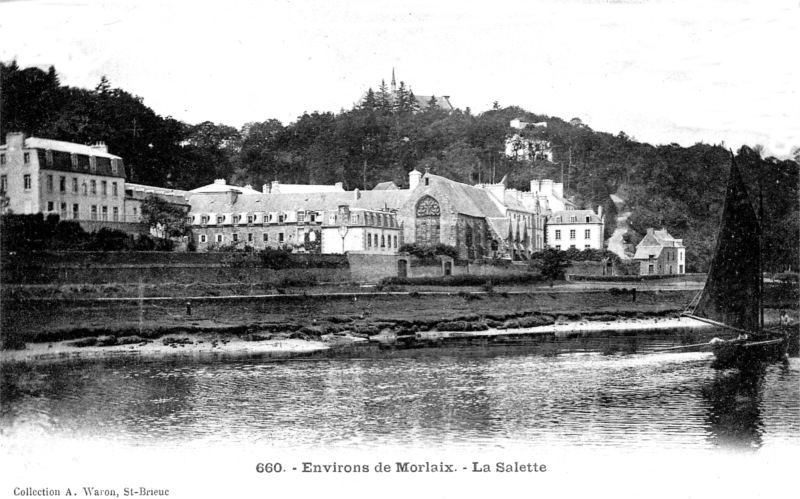

![]() l'ancienne

chapelle de la Salette, fondée par l'abbé de Kermenguy (aumônier de

Cuburien) et édifiée sur les plans de Pol de Courcy et Clec'h.

Il s'agit d'un édifice en forme de croix latine avec chevet à trois pans.

La chapelle est consacrée le 21 juin 1860. Dans le bras sud du transept

se trouve l'autel Notre-Dame de la Salette surmonté de la statue de Notre-Dame apparaissant

à deux petits bergers. De l'autre côté, se trouve l'autel du Sacré-Coeur avec le

groupe de Notre-Seigneur et la bienheureuse Marguerite-Marie ;

l'ancienne

chapelle de la Salette, fondée par l'abbé de Kermenguy (aumônier de

Cuburien) et édifiée sur les plans de Pol de Courcy et Clec'h.

Il s'agit d'un édifice en forme de croix latine avec chevet à trois pans.

La chapelle est consacrée le 21 juin 1860. Dans le bras sud du transept

se trouve l'autel Notre-Dame de la Salette surmonté de la statue de Notre-Dame apparaissant

à deux petits bergers. De l'autre côté, se trouve l'autel du Sacré-Coeur avec le

groupe de Notre-Seigneur et la bienheureuse Marguerite-Marie ;

Nota 1 : Sur le sommet du coteau qui domine le monastère ou couvent de Cuburien s'élève une élégante chapelle dans le style gothique du XIIIème siècle, sous le vocable de Notre-Dame de la Salette, qui fut consacrée, le 21 juin 1860, par Mgr. Sergent, évêque de Quimper et de Léon. La chapelle, d'une longueur de vingt-sept mètres sur sept de largeur, n'a pas moins de quatorze mètres d'élévation intérieure. Construite en grandes pierres de granit bien ciselées, la façade principale offre à la vue deux belles portes géminées, surmontées d'une fenêtre aux proportions sveltes et de deux autres fenêtres simulées ou en arcature. Ces diverses parties coordonnées entre elles et appuyées sur d'élégants contre-forts remplissent ce pignon d'une manière avantageuse, bien qu'il n'ait pas encore reçu tout le développement qu'il comporte et qui, d'après le plan primitif, doit consister en deux jolis clochetons, placés à la naissance des rampants et simulant des tours crénelées, selon le style du XIIIème siècle. Le clocher principal, établi en encorbellement couronnera la chapelle d'une manière gracieuse et ne laissera rien à désirer. A l'intersection des angles dièdres formant la toiture s'élève une petite flèche qui par ses heureuses proportions est en harmonie avec le monument. Dans l'intérieur de la chapelle le même effet et de belles dispositions de lignes se font remarquer ; chaque travée est séparée de la travée adjacente par un faisceau de trois colonnettes en granit, recevant les retombées des nervures qui forment le faîtage de l'édifice. Ces colonnettes sont aussi rencontrées par deux cordons horizontaux qui laissent dans leur intervalle un grand encadrement, destiné à recevoir des peintures murales. Au transept les colonnettes sont groupées en plus grand nombre, et les riches voussures qu'elles supportent sont du plus bel effet, ainsi que le chevet de la chapelle. L'autel placé un peu plus haut que le transsept, est adossé à un mur peu élevé, surmonté d'une grille en bois sculpté, qui sépare la chapelle proprement dite du choeur réservé aux religieuses de Cuburien. Cet autel est composé de trois variétés principales de pierres de la Basse-Bretagne. La pierre de recouvrement en granit blanc de trois mètres de long fait saillie sur le socle principal qui est en granit rougeâtre de quarante centimètres ; elle est soutenue à son rebord par six colonnettes d'un gris verdâtre qui laissent entre elles et le socle principal une sorte de petit cloître ; l'aspect en est sévère et nous semble tenir de la transition du style romain au style ogival. La grille de clôture, qui sert en même temps de complément à l'autel, se compose de trois grandes sections, subdivisées chacune en trois sections plus petites. Ces dernières sont remplies, dans leurs parties rectangulaires, par des baies fort étroites et couronnées d'un fronton triangulaire aigu avec rampants feuillagés et percé au milieu d'une quintefeuille à rebords ciselés. Les trois frontons de la section du milieu disposés en dais sans supports apparents, avec clochetons et pinacles, forment une niche et un couronnement au-dessus de la statue de la Vierge, le tout dans des proportions élevées et en parfait accord avec la hauteur de l'édifice. Le tabernacle délicatement ciselé ajoute encore, par le fini du travail, à la beauté de l'autel. La chapelle de la Vierge qui est à gauche dans le transept, se compose d'un autel dont le rétable forme un socle sur lequel est posée l'apparition de la Salette. L'autel en granit percé dessine cinq arcades ogivales supportées par de sveltes colonnettes : tout cet ensemble est d'un effet charmant. L'autel qui lui fait face du côté opposé est consacré à Marie Alacoque, l'institutrice de la dévotion toute moderne du Sacré-Coeur qui semble, depuis deux siècles, avoir eu une si forte prise sur la partie la plus sensible du peuple des fidèles. La religieuse bourguignonne est représentée à genoux au moment où elle « eut l'aimant cauchemar de Jésus entr'ouvrant sa poitrine pour lui montrer son coeur enflammé » (Montégut). L'autel est surmonté d'une grande arcade et de niches que couronnent trois campaniles terminés en pinacles. L'abside et le transept sont ornés de décorations polychromes, de monogrammes de la Vierge et du Christ, de fleurons en entrelacs : Ces peintures sont de M. Louis Nicolas. La chaire qui s'éloigne des formes traditionnelles est d'une conception originale et mérite d'être remarquée ainsi que les verrières du choeur. Cette charmante chapelle, nous pourrions dire ce petit chef-d'oeuvre d'architecture, a été construite d'après les plans de M. E. Clech. Elle a pu s'élever, grâce an zèle et aux soins de M. l'abbé de Kermenguy, aumônier de Cuburien, qui du jour où il en a conçu la pensée, n'a reculé devant aucun obstacle, devant aucun sacrifice. Si on descend de la chapelle au moment où le soleil avant de disparaître empourpre de ses derniers rayons les nuages à l'Occident, on éprouve un charme indéfinissable à l'aspect du panorama qui se déroule devant les yeux. Au loin, les collines de Keranroux sont couvertes de longues bandes de velours vert d'un éclat mat et soyeux, dans la vallée la rivière coule lentement en dessinant ses méandres capricieux, tandis que les gabares aux voiles blanches glissent sans bruit, et que l'ajonc, — ulex europœus, — se suspend avec ses charmantes fleurs jaunes, aux pentes du coteau. « Il faut voir, dit un touriste, comme aux heures du crépuscule le jaune de ces jolies fleurs sauvages, triomphant par le départ de la lumière, brille d'un éclat vif et doux. Toutes les autres couleurs se sont éteintes, assombries, dénaturées, celle-là seule résiste, et, faisant sur la terre une sorte de lumière, permet à l'oeil de prolonger les visions du jour lorsque tout à l'entour est déjà, pour ainsi dire, revêtu de nuit » (J. Daumesnil, 1879).

![]() Voir Origine

et Histoire de la Salette de Morlaix

Voir Origine

et Histoire de la Salette de Morlaix

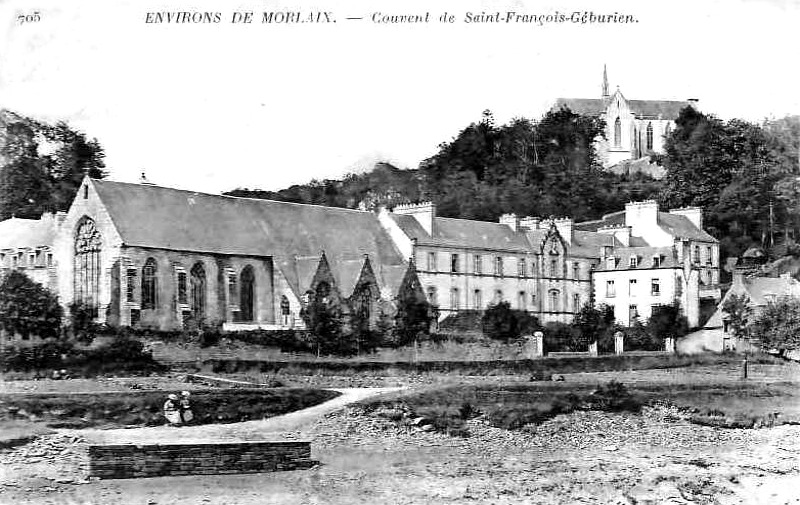

![]() l'ancien

couvent de Saint-François de Cuburien. Fondé par Alain IX de Rohan le 17

octobre 1458 (donation de trois journaux de terre à la lisière de Cuburien

et d'une petite chapelle dédiée à saint Jean-Baptiste), le couvent des Cordeliers est occupé par les religieuses

Augustines hospitalières depuis 1834. La chapelle placée sous le vocable

de Saint-François et dédiée à saint Jean, commencée le 11 mars

1527, est terminée trois ans plus tard, en 1530. La chapelle est

consacrée le 25 juin 1531 par Jean du Largez, abbé de Daoulas et évêque

in partibus d'Avenne en Thrace. L'édifice actuel est de plan rectangulaire

et comprend une nef avec bas-côté nord de trois travées séparée par une

grille du choeur des religieuses de plan rectangulaire. Il n'y a pas de

clocher et elle est lambrissée. L'autel est construit sur les plans de M.

Lafforest et consacré le 6 mars 1954. Le vitrail du chevet constitué de

cinq lancettes renferme des débris de verrières du XVIème siècle où

l'on reconnaît Jehan II de Rohan, une Résurrection, des scènes de la Vie

de la Vierge et de celle de saint François, le martyre de saint Etienne et

une Mise au tombeau. Dans la nef, la verrière de saint Jean-Baptiste est partagée en

trois lancettes qui forment six panneaux, dont quatre consacrés au

Précurseur ont pour sujets la Prédication, le Baptême du Christ, la

Décollation et le festin d'Hérode. Les donateurs Jean Le Barbu (seigneur

de Bigodou) et sa femme Marie du Bois vivaient tous les deux en 1550. Dans le tympan d'une fenêtre

se trouve une Trinité du XVIème siècle. En 1622, les Récollets

succèdent aux Cordeliers. Le 10 juin 1728, le duc Louis Bretagne et la

duchesse de Rohan visitent le couvent et les religieux leur affirment "qu'ils

n'avaient jamais reconnu d'autres fondateurs que les seigneurs de Rohan et

princes de Léon". En 1782, les droits des Rohan passent au

seigneur de Pensez. Le couvent est dilapidé en 1792 et vendu comme

bien national. Il devient alors une fabrique de salpêtre, puis un atelier

où l'on travaille le plomb, puis le bois pour la marine. A noter qu'une imprimerie fonctionna dans ce couvent de 1570

à 1585 environ. Dans la muraille de droite se trouvent trois enfeus

armoriés dont celui des Le Bihan de Pennelé et des Le Barbu du Bigodou.

Plusieurs pierres tombales chargées d'armoiries se remarquent dans le

dallage de la chapelle. On y déchiffre les blasons des Calloët, des

Jégou, des de Leau, etc.. ;

l'ancien

couvent de Saint-François de Cuburien. Fondé par Alain IX de Rohan le 17

octobre 1458 (donation de trois journaux de terre à la lisière de Cuburien

et d'une petite chapelle dédiée à saint Jean-Baptiste), le couvent des Cordeliers est occupé par les religieuses

Augustines hospitalières depuis 1834. La chapelle placée sous le vocable

de Saint-François et dédiée à saint Jean, commencée le 11 mars

1527, est terminée trois ans plus tard, en 1530. La chapelle est

consacrée le 25 juin 1531 par Jean du Largez, abbé de Daoulas et évêque

in partibus d'Avenne en Thrace. L'édifice actuel est de plan rectangulaire

et comprend une nef avec bas-côté nord de trois travées séparée par une

grille du choeur des religieuses de plan rectangulaire. Il n'y a pas de

clocher et elle est lambrissée. L'autel est construit sur les plans de M.

Lafforest et consacré le 6 mars 1954. Le vitrail du chevet constitué de

cinq lancettes renferme des débris de verrières du XVIème siècle où

l'on reconnaît Jehan II de Rohan, une Résurrection, des scènes de la Vie

de la Vierge et de celle de saint François, le martyre de saint Etienne et

une Mise au tombeau. Dans la nef, la verrière de saint Jean-Baptiste est partagée en

trois lancettes qui forment six panneaux, dont quatre consacrés au

Précurseur ont pour sujets la Prédication, le Baptême du Christ, la

Décollation et le festin d'Hérode. Les donateurs Jean Le Barbu (seigneur

de Bigodou) et sa femme Marie du Bois vivaient tous les deux en 1550. Dans le tympan d'une fenêtre

se trouve une Trinité du XVIème siècle. En 1622, les Récollets

succèdent aux Cordeliers. Le 10 juin 1728, le duc Louis Bretagne et la

duchesse de Rohan visitent le couvent et les religieux leur affirment "qu'ils

n'avaient jamais reconnu d'autres fondateurs que les seigneurs de Rohan et

princes de Léon". En 1782, les droits des Rohan passent au

seigneur de Pensez. Le couvent est dilapidé en 1792 et vendu comme

bien national. Il devient alors une fabrique de salpêtre, puis un atelier

où l'on travaille le plomb, puis le bois pour la marine. A noter qu'une imprimerie fonctionna dans ce couvent de 1570

à 1585 environ. Dans la muraille de droite se trouvent trois enfeus

armoriés dont celui des Le Bihan de Pennelé et des Le Barbu du Bigodou.

Plusieurs pierres tombales chargées d'armoiries se remarquent dans le

dallage de la chapelle. On y déchiffre les blasons des Calloët, des

Jégou, des de Leau, etc.. ;

![]() Voir Histoire

du couvent des Cordeliers de Cuburien

Voir Histoire

du couvent des Cordeliers de Cuburien

![]() les

anciennes chapelles de la paroisse de Saint-Martin-des-Champs, aujourd'hui détruites

ou disparues : la chapelle Sainte-Marguerite, la chapelle de la Madeleine,

la chapelle Sainte-Catherine, la chapelle Saint-Louis (ancienne chapelle

privée du manoir de Kerserho), la chapelle Saint-Augustin (située jadis à

Portzmeur et disparue au XIXème siècle), la chapelle Notre-Dame de Lourdes

(bénite le 21 décembre 1874 et détruite en 1913), la chapelle de Logmogan ;

les

anciennes chapelles de la paroisse de Saint-Martin-des-Champs, aujourd'hui détruites

ou disparues : la chapelle Sainte-Marguerite, la chapelle de la Madeleine,

la chapelle Sainte-Catherine, la chapelle Saint-Louis (ancienne chapelle

privée du manoir de Kerserho), la chapelle Saint-Augustin (située jadis à

Portzmeur et disparue au XIXème siècle), la chapelle Notre-Dame de Lourdes

(bénite le 21 décembre 1874 et détruite en 1913), la chapelle de Logmogan ;

![]() la

croix dans l'enclos de l'Eglise Saint-Martin (1869), les deux croix du

cimetière (1888 et 1959), la croix de La Salette (1930). A signaler aussi

une ancienne croix aujourd'hui disparue : la croix de mission (1847) située

à l'emplacement de la chapelle Notre-Dame-des-Vertus ;

la

croix dans l'enclos de l'Eglise Saint-Martin (1869), les deux croix du

cimetière (1888 et 1959), la croix de La Salette (1930). A signaler aussi

une ancienne croix aujourd'hui disparue : la croix de mission (1847) située

à l'emplacement de la chapelle Notre-Dame-des-Vertus ;

![]() le manoir

ou château de Pennelé (XV-XVIème siècle), édifié par Bernard Le Bihan (père, époux

de Bazile Le Dimanach) ou Jean Le Bihan (fils),

seigneur de Pennelé (qui épouse en 1528 Marguerite de Tréouret). Cette terre avait été achetée par la famille Le Bihan au

puissant duc de Rohan. La famille Le Bihan de Pennelé est connue depuis Bernard Le

Bihan, sénéchal de Morlaix en 1450. La dernière des Sévigné,

Marie-Charlotte de Sévigné-Montmauron, mariée en 1706 à Toussaint Le

Bihan, seigneur de Pennelé, est décédée vers 1760 dans ce manoir. Le manoir devient ensuite la propriété de la famille Langle,

en 1886, suite au mariage de Marie Zoé Le Bihan de Pennelé avec Henri

Marie Joseph Alphonse de Langle, le 22 février 1886. L'arrière du

bâtiment est flanquée d'une massive tourelle. L'aile droite du manoir est

précédée d'une tour ronde ;

le manoir

ou château de Pennelé (XV-XVIème siècle), édifié par Bernard Le Bihan (père, époux

de Bazile Le Dimanach) ou Jean Le Bihan (fils),

seigneur de Pennelé (qui épouse en 1528 Marguerite de Tréouret). Cette terre avait été achetée par la famille Le Bihan au

puissant duc de Rohan. La famille Le Bihan de Pennelé est connue depuis Bernard Le

Bihan, sénéchal de Morlaix en 1450. La dernière des Sévigné,

Marie-Charlotte de Sévigné-Montmauron, mariée en 1706 à Toussaint Le

Bihan, seigneur de Pennelé, est décédée vers 1760 dans ce manoir. Le manoir devient ensuite la propriété de la famille Langle,

en 1886, suite au mariage de Marie Zoé Le Bihan de Pennelé avec Henri

Marie Joseph Alphonse de Langle, le 22 février 1886. L'arrière du

bâtiment est flanquée d'une massive tourelle. L'aile droite du manoir est

précédée d'une tour ronde ;

![]() le colombier du manoir de Pennelé

(1528), édifié par Jean Le Bihan, fils de Bernard Le

Bihan. L'édifice porte d'ailleurs ses armes ainsi que celles de son épouse

née Marguerite de Tréouret ;

le colombier du manoir de Pennelé

(1528), édifié par Jean Le Bihan, fils de Bernard Le

Bihan. L'édifice porte d'ailleurs ses armes ainsi que celles de son épouse

née Marguerite de Tréouret ;

![]() le château du Bonnou (XVIIIème siècle), propriété de la famille

Le Bihan de Pennelé ;

le château du Bonnou (XVIIIème siècle), propriété de la famille

Le Bihan de Pennelé ;

![]() le château de Bagatelle

ou Kerohant-Bagatelle (XVIIIème siècle), édifié par le

marquis de Moran, comte de Pensez. Pierre de Jollivet, sieur des Isles

(époux de Marie Hélène Moulin de la Gonfrère), en est le propriétaire

en 1754. Sous la Révolution, le domaine est vendu comme bien national à

Michel Bohic (négociant à Morlaix), avant de revenir à nouveau entre les

mains de la famille de Jollivet (à partir du 26 Messidor an X)

qui le conserve jusqu'en 1821. On trouve ensuite plusieurs propriétaires :

Mesmer du Bouchet, Guyet de la Villeneuve, Hantraye, Borgnis-Desbordes,

Laurent et Edmond Puyo, maire de Morlaix de 1871 à 1878, en 1866.

L'ensemble de l'édifice date du XVIIIème siècle, à l'exception de la

tour qui est postérieure. Il possède une

chapelle dédiée à sainte Anne et qui a été restaurée. Les jardins sont

conçus d'après les plans de Le Nôtre (1643-1700). A la lisière du parc se dresse une

colonne milliaire transformée au XVIIIème siècle en borne de corvée ;

le château de Bagatelle

ou Kerohant-Bagatelle (XVIIIème siècle), édifié par le

marquis de Moran, comte de Pensez. Pierre de Jollivet, sieur des Isles

(époux de Marie Hélène Moulin de la Gonfrère), en est le propriétaire

en 1754. Sous la Révolution, le domaine est vendu comme bien national à

Michel Bohic (négociant à Morlaix), avant de revenir à nouveau entre les

mains de la famille de Jollivet (à partir du 26 Messidor an X)

qui le conserve jusqu'en 1821. On trouve ensuite plusieurs propriétaires :

Mesmer du Bouchet, Guyet de la Villeneuve, Hantraye, Borgnis-Desbordes,

Laurent et Edmond Puyo, maire de Morlaix de 1871 à 1878, en 1866.

L'ensemble de l'édifice date du XVIIIème siècle, à l'exception de la

tour qui est postérieure. Il possède une

chapelle dédiée à sainte Anne et qui a été restaurée. Les jardins sont

conçus d'après les plans de Le Nôtre (1643-1700). A la lisière du parc se dresse une

colonne milliaire transformée au XVIIIème siècle en borne de corvée ;

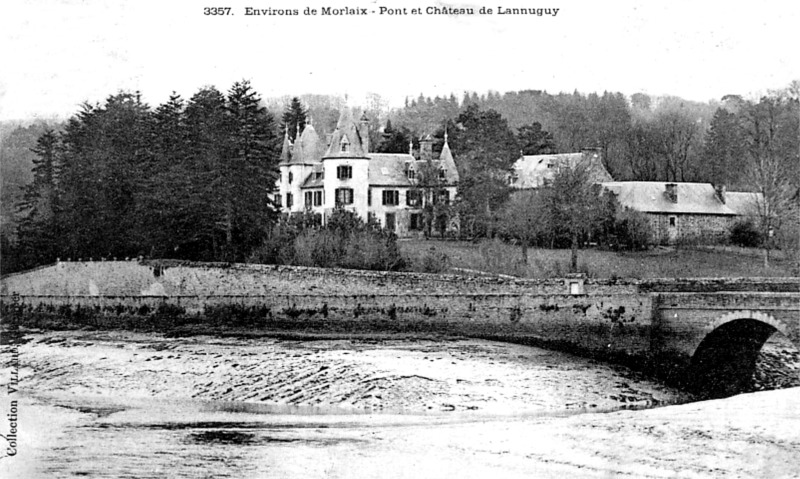

![]() le château de Lannuguy (1850), propriété,

avant 1789, de la famille Toussaint Jean Hersart de

La Villemarqué (dernier lieutenant du roi au château du Taureau). L'édifice primitif était, au XVIème siècle, la

propriété de la famille de Cremeur (nobles bourgeois de Morlaix). De

cet édifice primitif, il ne subsiste aujourd'hui qu'un petit corps de logis

au Sud. La chapelle privée a disparu à la Révolution. Lannuguy

faisait jadis partie du fief de Pennelé. Après avoir passé à la famille

de Kergariou vers 1870, Lannuguy devient, en 1902, la propriété de la famille

Kersauzon (ou Kersauson). Il a été revendu en 1962 ;

le château de Lannuguy (1850), propriété,

avant 1789, de la famille Toussaint Jean Hersart de

La Villemarqué (dernier lieutenant du roi au château du Taureau). L'édifice primitif était, au XVIème siècle, la

propriété de la famille de Cremeur (nobles bourgeois de Morlaix). De

cet édifice primitif, il ne subsiste aujourd'hui qu'un petit corps de logis

au Sud. La chapelle privée a disparu à la Révolution. Lannuguy

faisait jadis partie du fief de Pennelé. Après avoir passé à la famille

de Kergariou vers 1870, Lannuguy devient, en 1902, la propriété de la famille

Kersauzon (ou Kersauson). Il a été revendu en 1962 ;

![]() le

château de Porz an Trez (1847), édifié en remplacement d'une demeure

datée de 1777 et construite par Pierre Louis Mazurié de Pennaneac'h

(époux de Pélagie Dagorne du Bot et maire de Morlaix de 1782 à 1783). Le

terrain appartenait jadis à la famille Prigent de Penlan (en

1727), puis à Le Bihan de Pennelé et à Jégou du Laz, avant de

devenir en 1774 la propriété de Pierre Louis Mazurié de Pennaneac'h. La

demeure passe ensuite à Marie Anne Pélargie Mazurié de Pennaneac'h

(épouse de Yves Robinet), puis à la fille de ces derniers Mathilde Suzanne

(épouse de Michel de Lauzanne) qui reconstruit le château en 1847. Le

château passe ensuite à la famille de Lauzanne ;

le

château de Porz an Trez (1847), édifié en remplacement d'une demeure

datée de 1777 et construite par Pierre Louis Mazurié de Pennaneac'h

(époux de Pélagie Dagorne du Bot et maire de Morlaix de 1782 à 1783). Le

terrain appartenait jadis à la famille Prigent de Penlan (en

1727), puis à Le Bihan de Pennelé et à Jégou du Laz, avant de

devenir en 1774 la propriété de Pierre Louis Mazurié de Pennaneac'h. La

demeure passe ensuite à Marie Anne Pélargie Mazurié de Pennaneac'h

(épouse de Yves Robinet), puis à la fille de ces derniers Mathilde Suzanne

(épouse de Michel de Lauzanne) qui reconstruit le château en 1847. Le

château passe ensuite à la famille de Lauzanne ;

Nota 2 : La maison de Lauzanne. Lauzanne (de) originaire de la Marche, cette maison portait « d'azur au croissant d'argent, accompagné de deux étoiles d’or, une en chef et l'autre en pointe ». Devise : « Candor exuperat aurum » (P. de Courcy, Nobiliaire et Armorial de Bretagne). Etablie en Bretagne par le mariage de Sébastien de Lauzanne, capitaine au régiment de Mazarin en 1653, avec demoiselle Anne de Porcaro, cette maison s'est alliée aux Kerleau, le Roux de Kerninon, Coatfagat, Caradeuc, etc.. et du Boixic de Guichen, par le mariage, le 20 mai 1780, de Toussainl-Joseph de Lauzanne, capitaine au régiment de Royal-Cavalerie, avec demoiselle Françoise-Félicité du Boixic de Guichen, fille de l’amiral comte de Guichen. Toussaint-Joseph de Lauzanne et Françoise-Félicité de Guichen eurent quatre enfants. Voici leurs noms et leur descendance : I — Luc-Urbain de Lausanne, né à Morlaix, le 25 février 1781, épousa, le 28 mai 1805, Emilie-Olympe Hay des Nétumières, dont un fils décédé sans hoirs en 1879 ; II — Michel-François-Marie de Lauzanne, qui épousa, le 20 mai 1817, Mathide-Suzanne Robinet de la Touraille. Il était né le 14 août 1783, et mourut le 27 juillet 1866. Il eut pour fils, Gustave Marie de Lauzanne, né le 10 avril 1818 qui épousa, le 8 janvier 1849, Pauline-Marie-Catherine de Lauzanne (branche d'Auvergne) d'où sont issus : 1° Henri, né le 18 décembre 1819, marié, le 12 octobre 1885, à Anna-Marie-Joseph Huon de Kermadec ; 2° Antoinette, née le 3 février 1853, mariée le 1er mai 1889, à Frédéric de Surel de Montbel ; 3° Paul, né le 26 février 1855, marié le 21 juillet 1885 à Angèle Nicol de la Belleissue ; 4° Georges, né le 11 mai 1857, marié, le 5 août 1890, à Julie Nicol de la Belleissue ; 5° Mathilde, née en avril 1860, mariée, le 11 juillet 1893, à Henri Audren de Kerdrel ; 6° Louis, né le 15 août 1864, décédé le 21 octobre 1877. III. — Jeanne-Félicité de Lauzanne, femme de Pierre-Louis-Ange de Kersaint-Gilly de Saint-Gilles, décédée le 3 août 1816. Elle eut pour filles Mesdames de Lesguern (propriétaire du château de Keraulter) et de Réals. IV. — Marie-Angélique de Lauzanne, décédée le 23 janvier 1820, mariée à Joseph-Charles de Kergariou de Coatillio. Toussaint-Joseph de Lauzanne émigra en 1791 et servit dans la première compagnie des Gentilshommes, commandée par le marquis de Montmuran, puis dans le corps noble de Léon, commandé, par le comte de Pont-Bellanger. Le 29 février 1816. Toussaint-Joseph de Lauzanne fut fait chevalier de Saint-Louis et reçut une pension de retraite avec le rang de chef de bataillon (J. Baudry).

![]() l'ancien

manoir de Bigodou (XV-XVIème siècle). La première mention des seigneurs

de Bigodou date de 1476 à l'occasion d'un contrat de mariage signé au

manoir de Kerampuil à Carhaix. La terre de Bigodou-Saint-Germain est

ensuite léguée vers 1530 à Gilles de Kerampuil. La terre de

Bigodou-Izella appartient vers 1560 à la famille Jean Le

Barbu (époux de Marie du Bois). Au XVIIIème siècle, François Guillotou,

sieur de Kerever, est négociant et armateur à Morlaix. On 1722, Jean

Guillotou est sieur de Saint-Germain, en Saint-Martin-des-Champs. Bigodou

Huella est ensuite légué à Georges de Kerever (de Ploufragan). Charles de

Kerever de Keromnès (1819-1904) hérite de l'ensemble des terres du Bigodou

et fait alors édifier l'actuelle gentilhommière de Saint-Germain. Une chapelle se trouve près des ruines de l'ancien manoir de Bigodou,

propriété de la famille de Kerever. L'autel de cette chapelle est dédié

à Saint Germain. Le manoir de Bigodou Izella est détruit en l'an 2000. On

y trouvait aussi jadis un colombier et un puits ;

l'ancien

manoir de Bigodou (XV-XVIème siècle). La première mention des seigneurs

de Bigodou date de 1476 à l'occasion d'un contrat de mariage signé au

manoir de Kerampuil à Carhaix. La terre de Bigodou-Saint-Germain est

ensuite léguée vers 1530 à Gilles de Kerampuil. La terre de

Bigodou-Izella appartient vers 1560 à la famille Jean Le

Barbu (époux de Marie du Bois). Au XVIIIème siècle, François Guillotou,

sieur de Kerever, est négociant et armateur à Morlaix. On 1722, Jean

Guillotou est sieur de Saint-Germain, en Saint-Martin-des-Champs. Bigodou

Huella est ensuite légué à Georges de Kerever (de Ploufragan). Charles de

Kerever de Keromnès (1819-1904) hérite de l'ensemble des terres du Bigodou

et fait alors édifier l'actuelle gentilhommière de Saint-Germain. Une chapelle se trouve près des ruines de l'ancien manoir de Bigodou,

propriété de la famille de Kerever. L'autel de cette chapelle est dédié

à Saint Germain. Le manoir de Bigodou Izella est détruit en l'an 2000. On

y trouvait aussi jadis un colombier et un puits ;

![]() l'ancien

manoir de Kervaon ou Kervaen ;

l'ancien

manoir de Kervaon ou Kervaen ;

![]() l'ancien

manoir du Val-Kerret, propriété de la famille Kerret du XIIIème au

XVIème siècle ;

l'ancien

manoir du Val-Kerret, propriété de la famille Kerret du XIIIème au

XVIème siècle ;

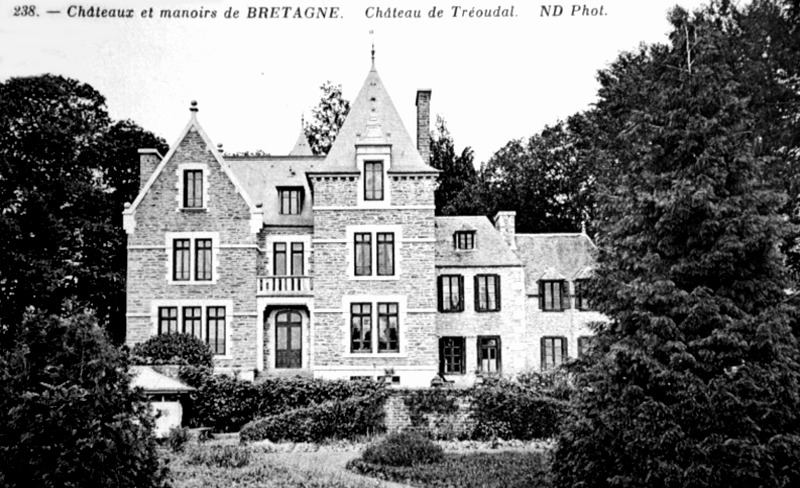

![]() le

château de Tréoudal, où mourut, le 1er avril 1766, Etienne de Perier, lieutenant-général des

armées navales et commandeur de l'Ordre de Saint-Louis ;

le

château de Tréoudal, où mourut, le 1er avril 1766, Etienne de Perier, lieutenant-général des

armées navales et commandeur de l'Ordre de Saint-Louis ;

![]() le

manoir de Porsmeur, situé près de l'église, propriété successive des

familles Le Borgne, de Tanouarn, Oriot et de Coëtlosquet ;

le

manoir de Porsmeur, situé près de l'église, propriété successive des

familles Le Borgne, de Tanouarn, Oriot et de Coëtlosquet ;

![]() le

manoir de Kerlan. Ce manoir est pillé pendant les guerres de la Ligue. Sa

chapelle est restaurée en 1762 et dédiée à saint Marc ;

le

manoir de Kerlan. Ce manoir est pillé pendant les guerres de la Ligue. Sa

chapelle est restaurée en 1762 et dédiée à saint Marc ;

![]() 5 moulins dont les moulins à eau de Kervaen,

de Velin-Ven, de Pennelé,… ;

5 moulins dont les moulins à eau de Kervaen,

de Velin-Ven, de Pennelé,… ;

A signaler aussi :

![]() l'ancienne

chapelle (1633) convertie en habitation et située au-dessus du hameau de Traon

ar Velin ;

l'ancienne

chapelle (1633) convertie en habitation et située au-dessus du hameau de Traon

ar Velin ;

![]() la

découverte en 1871, par Edmond Puyo, dans le champ dit Parc-ar-Pagan,

d'une trentaine d'urnes funéraires avec ossements, des médailles et

d'autres objets ;

la

découverte en 1871, par Edmond Puyo, dans le champ dit Parc-ar-Pagan,

d'une trentaine d'urnes funéraires avec ossements, des médailles et

d'autres objets ;

![]() dans

le cimetière reposent (depuis le 6 avril 1894) les restes du comte de

Guichen (1712-1790), lieutenant général des armées navales, décédé le

13 janvier 1790 à Saint-Melaine de Morlaix ;

dans

le cimetière reposent (depuis le 6 avril 1894) les restes du comte de

Guichen (1712-1790), lieutenant général des armées navales, décédé le

13 janvier 1790 à Saint-Melaine de Morlaix ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

La maison Kerret est une des plus anciennes de Bretagne, et en tirait vanité. On voyait encore, en 1778, dans l'église de Saint-Martin, à Morlaix, le banc des seigneurs de Kerret, orné de leurs armes et de cette modeste inscription en langue bretonne : « Quenta tud avoa erbet – Avor Guicasnou a Kerret », qu'il faut traduire ainsi : « Aussitôt quil y eut du monde sur la terre il y eut des Guicasnou et des Kerret ». Voilà une noblesse dont l'âge était déjà respectable à l'époque des croisades, s'il fallait en croire ses titulaires, mais les preuves en seraient peut-être difficiles à produire. Bien que n'ayant pas exigé des titres aussi anciens, la réformation de 1669 déclara les de Kerret d'ancienne extraction chevaleresque et les maintint, avec treize générations, nombre déjà fort honorable. Ils ont, en outre, comparu aux réformations et montres de 1426 à 1534, en la paroisse de Saint-Martin-des-Champs, évêché de Léon. Les armes de cette maison sont : « Ecartelé aux 1 et 4 : d'or au lion morné de sable à la cotice de gueules brochant, qui est Kerret ; aux 2 et 3 : d'argent à deux pigeons affrontés d'azur, s'entrebecquetant, membrés et becqués de gueules, qui est du Val ». Devise : « Tevel agober » (Se taire et agir). Madame de Kerret est la femme de Monsieur de Kerret de Keravel, ancien cornette des Mousquetaires de la garde, brigadier de cavalerie en 1759, décédé en 1785. Un Kerret de Keravel meurt à Quiberon en 1795.

Le Bihan, seigneur de Pennelé et du Rondour, paroisse de Saint-Martin des Champs (Morlaix) — de Tréouret, paroisse de Cast, — de Kerscao, — de Keralou, — de la Haye, — de Clos, — de Kerouzlac, paroisse de Plouvorn, — de Kersaint, paroisse de Plougasnou. Extraction, réformation 1669, cinq générations, reformations et montres, de 1534 à 1543, paroisse de Saint-Martin-des-Champs, évêché de Léon. Armes des le Bihan de Pennelé : « D'or au chevron de gueules, issant d'une mer d'azur ». Devises : « Amour de Dieu, espoir en Dieu » et « Vexilla florent » (P. de Courcy, Nobiliaire et Armorial de Bretagne) (J. Baudry).

Lors de la Réformation de l'évêché de Léon en 1443, une famille noble est mentionnée à Saint-Martin-des-Champs :

![]() Geoffroy,

seigneur du Roscam, paroisse de Saint-Martin-des-Champs. D’argent à la

fasce d’azur, surmontée d’une merlette de même et accompagnée de

trois étoiles de gueules. Yvon se trouve mentionné entre les nobles de

Saint-Martin-des-Champs.

Geoffroy,

seigneur du Roscam, paroisse de Saint-Martin-des-Champs. D’argent à la

fasce d’azur, surmontée d’une merlette de même et accompagnée de

trois étoiles de gueules. Yvon se trouve mentionné entre les nobles de

Saint-Martin-des-Champs.

A la "montre" (réunion de tous les hommes d'armes) de l'évêché de Léon reçue à Lesneven en 1481, on comptabilise la présence de 21 nobles de Saint-Martin-des-Champs et Sainte-Sève (démembrement de Saint-Martin-des-Champs) :

![]() Symon

BIGODOU (40 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

Symon

BIGODOU (40 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

![]() Pierre

COATNONT (20 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

Pierre

COATNONT (20 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

![]() Dom

Daniel COATNONT, prêtre (17 livres de revenu) : absent ;

Dom

Daniel COATNONT, prêtre (17 livres de revenu) : absent ;

![]() Maistre

Jehan COËTANGARS (100 sols de revenu) : absent ;

Maistre

Jehan COËTANGARS (100 sols de revenu) : absent ;

![]() Hervé

COËTNEMPREN (65 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une vouge ;

Hervé

COËTNEMPREN (65 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une vouge ;

![]() Allain

COËTNEMPREN (10 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

Allain

COËTNEMPREN (10 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

![]() Prigent

An FOREST (20 livres de revenu) : de l'ordonnance ;

Prigent

An FOREST (20 livres de revenu) : de l'ordonnance ;

![]() Pierre

FORGET (100 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une vouge ;

Pierre

FORGET (100 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une vouge ;

![]() Jehan

GEFFROY (60 sols de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

Jehan

GEFFROY (60 sols de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

![]() Allain

GEFFROY (9 livres de revenu) : absent ;

Allain

GEFFROY (9 livres de revenu) : absent ;

![]() la

veuve Hervé HENGOAT (7 livres de revenu) : absent ;

la

veuve Hervé HENGOAT (7 livres de revenu) : absent ;

![]() Pierre

KERANPUILL (18 livres de revenu) : absent ;

Pierre

KERANPUILL (18 livres de revenu) : absent ;

![]() Goulhen

KERCRIST (30 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

Goulhen

KERCRIST (30 livres de revenu) : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

![]() Jehan

KERGUENNEUC (800 livres de revenu), malade, remplacé par Yvon Philippes et

Yvon An Heussaff qui est porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une vouge ;

Jehan

KERGUENNEUC (800 livres de revenu), malade, remplacé par Yvon Philippes et

Yvon An Heussaff qui est porteur d'une brigandine et comparaît armé d'une vouge ;

![]() Guillaume

KERRET (70 livres de revenu), malade, remplacé par son fils Tanguy : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

Guillaume

KERRET (70 livres de revenu), malade, remplacé par son fils Tanguy : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

![]() Hervé

KERRET (40 livres de revenu) ;

Hervé

KERRET (40 livres de revenu) ;

![]() Floury

NOBLET (100 sols de revenu), malade, remplacé par son fils Hervé : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

Floury

NOBLET (100 sols de revenu), malade, remplacé par son fils Hervé : porteur d'une brigandine, comparaît en archer ;

![]() Jehan

RIOU, mineur (17 livres de revenu), remplacé par Guillaume Trescoët : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une vouge ;

Jehan

RIOU, mineur (17 livres de revenu), remplacé par Guillaume Trescoët : porteur d'une brigandine, comparaît armé d'une vouge ;

![]() la

veuve de Jehan RIOU (100 sols de revenu) : absent ;

la

veuve de Jehan RIOU (100 sols de revenu) : absent ;

![]() Jehan

An RUN (12 livres de revenu) : absent ;

Jehan

An RUN (12 livres de revenu) : absent ;

![]() Béatrix

de SAINCT GOUEZNOU (30 livres de revenu) : absent ;

Béatrix

de SAINCT GOUEZNOU (30 livres de revenu) : absent ;

A la "montre" (réunion de tous les hommes d'armes) de l'évêché de Léon reçue à Lesneven le 25 septembre 1503, plusieurs nobles de Saint-Martin-des-Champs (Saint Martin) sont mentionnés :

![]() Hervé

Kerret, représenté par Tanguy son frère, en habillement d'archer. Injonction à deux chevaux ;

Hervé

Kerret, représenté par Tanguy son frère, en habillement d'archer. Injonction à deux chevaux ;

![]() Tanguy

Kerret, représenté par Mahé Bocuer, en brigandine ;

Tanguy

Kerret, représenté par Mahé Bocuer, en brigandine ;

![]() Maurice

Forget, en brigandine ;

Maurice

Forget, en brigandine ;

![]() Hervé

Coetnempren. Injonction à deux chevaux ;

Hervé

Coetnempren. Injonction à deux chevaux ;

![]() Prigent

de la Forêt, en brigandine ;

Prigent

de la Forêt, en brigandine ;

![]() Jehan

Simon, sieur de Bigodou, en brigandine ;

Jehan

Simon, sieur de Bigodou, en brigandine ;

![]() Alain

Geffroy, en brigandine. Injonction de hocqueton ;

Alain

Geffroy, en brigandine. Injonction de hocqueton ;

![]() Jehan

Geffroy ;

Jehan

Geffroy ;

![]() Bertrand

an Goff, en brigandine. Injonction de gorgelette ;

Bertrand

an Goff, en brigandine. Injonction de gorgelette ;

![]() Jehan

fils d'André Guicaznou, mineur, représenté par Pierre Picard, archer en

brigandine. Injonction de gorgelette ;

Jehan

fils d'André Guicaznou, mineur, représenté par Pierre Picard, archer en

brigandine. Injonction de gorgelette ;

![]() Alain

Coetnempren, default ;

Alain

Coetnempren, default ;

![]() Olivier

an Noblets, default.

Olivier

an Noblets, default.

A la « montre » (réunion de tous les hommes d’armes) de l’évêché de Léon reçue à Saint-Renan le 24 août 1557, plusieurs nobles de Saint-Martin-des-Champs (Sainct Martin) sont mentionnés :

![]() Jehan

le Borgne ;

Jehan

le Borgne ;

![]() Moricze

Kerret ;

Moricze

Kerret ;

![]() Pierre

le Jeune ;

Pierre

le Jeune ;

![]() Jehan

Forget ;

Jehan

Forget ;

![]() François

a Noblet.

François

a Noblet.

(à compléter)

© Copyright - Tous droits réservés.