|

Bienvenue chez les Trégastellois |

TREGASTEL |

Retour page d'accueil Retour Canton de Perros-Guirec

La commune de Trégastel ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de TREGASTEL

Trégastel (Tre-gastel ou castel) signifie littéralement la « trêve du château ».

Trégastel est un démembrement de l'ancienne paroisse primitive de Pleumeur-Bodou. La paroisse de Trégastel existe sans doute déjà en 1225 lorsque les moines de l'abbaye de Bégard y font l'acquisition de dix arpents de terres : " Universis Christi fidelibus presentes litteras inspecturis Sigerius de Minibriac Domini Comitis Senescalius apud Guengampum et in tota Trecoria salutem in eo qui est salus. Universitati vestroe notum facio me concessisse filiis Tribresel huet & Eudoni ut monastis de Begar vendirent usque ad decem jugera de terra sua apud Tregastel ; similiter et Gaufrido filio Henrici, ut usque ad alia decem eisdem venderet, iterum apud Tregastel quod ut solidius teneatur in memoria posterorum sigillum meum huic cartuloe apposui in testimonium et Munimen. Actum anno Domini 1225. Et est scellé d’un assez grand sceau en rond, au principal costé duquel y a un effigie d’un Chevalier, et de l’autre costé y a un Escusson, auquel sont haches d’armes (copie) " (Bibliothèque Nationale Ms fr. 22 337, f° 163).

Au Moyen Age, l'abbaye de Bégard détient de nombreux biens réparties dans les frairies de Langastel, La Villeneuve, Kerillis et Saint-Gorgon. En 1375, Charles V octroie à Bryant de Lannion un moulin à marée (qui marque le limite entre Trégastel et Perros-Guirec). La paroisse de Trégastel est citée en 1426 (Archives de Loire-Atlantique, B2980).

En 1442, le duc Jean V anoblit plusieurs marins de Trégastel, pour services rendus : Vincent Minhot, Jean Le Borgne, Yvon Tellico, Yvon Jézéquel, Augustin Lopez, Rolland Le Guillouzer et Vincent Le Guillouzer. Cette mesure s'accompagne d'un rabat de 4 feux et demi fiscaux pour Trégastel.

Trégastel pourrait bien devoir son origine et son nom au château de Ploumanach (qui signifie littéralement " paroisse du moine " ), ancienne place-forte que le maréchal d'Aumont assiége et prend sur les troupes de Mercoeur en 1594.

L'ancienne paroisse de Trégastel dépendait de l'évêché de Tréguier, de la subdélégation et du ressort de Lannion. La cure était à l'alternative. Durant la Révolution, la paroisse de Trégastel dépendait du doyenné de Perros-Guirec. Trégastel élit son premier maire le 24 février 1790.

On rencontre les appellations suivantes : Tregastel (en 1225), eccl. de Trecastell (fin XIVème siècle), Tregastell (en 1426), Tregastel (en 1461).

Note 1 : la commune de Trégastel est formée des villages : Kerdidreux-Bihan, Kerdidreux-Bras, Paul-Palut, Coz-Parc-Touronny, Roharido-Bihan, Pen-an-Chausser, Kervouenes, Michel-Nicolas, Saint-Golgon, Palacret, Poul-ar-Hy, Rumabil, Crec'h-Morvan-Izellan, Crec'h-Lousse, Keredol, Cozquer, Poul-a-Hourtes, Grannec-Bras, Grannec-Bihan, Kergunteuil, Troperic, Toul-an-Lan-Maurlec, Kericour, Balaneyer, Lulan, Kerougant-Bihan.

Note 2 : Liste non exhaustive des recteurs de TREGASTEL : Jean Adelin jusqu’en 1703. - Sylvestre le Treut (1703-1728). - Sylvestre le Treut (1728-1754), frère du précédent. - François le Houérou (1754-1772). - Henri Lagain (1772-1782), etc ...

Note 3 : trois petites îles dépendent de la commune de Trégastel : l'île Tanguy, l'île Renote et l'île Coste-Aérès.

Voir

![]() "

Trégastel (clergé, dons, biens nationaux, tirage au sort, écoles) durant la

Révolution

".

"

Trégastel (clergé, dons, biens nationaux, tirage au sort, écoles) durant la

Révolution

".

Voir

![]() "

Trégastel pendant la Révolution et

l'Empire

".

"

Trégastel pendant la Révolution et

l'Empire

".

![]()

PATRIMOINE de TREGASTEL

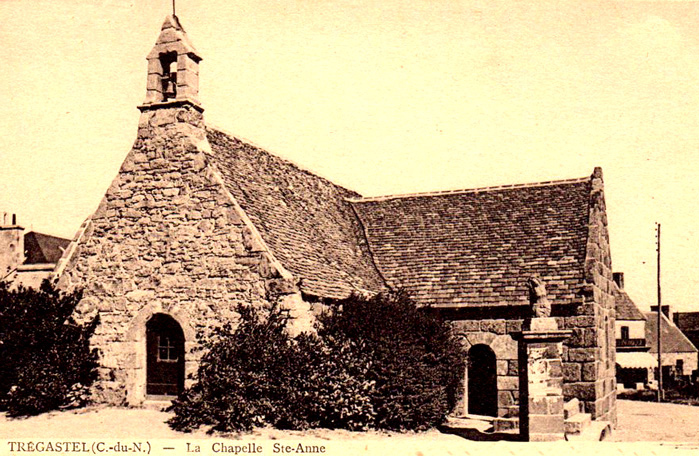

![]() l'église Sainte-Anne

ou Saint-Laurent (XII-XIVème siècle), remaniée aux XVI-XVIIème siècles et

restaurée à la fin du XIXème siècle. Cet édifice possède quelques éléments du XII-XIIIème siècle. La nef est

flanquée de collatéraux formant six travées séparées par des arcs

brisés. Le pignon Ouest possède un un portail du tout début du XVème siècle. L'ancien campanile à trois ouvertures est

détruit au XIXème siècle pour être remplacé par une arcature supportant deux cloches.

" A chevet plat, elle comprend une nef avec bas côtés de 6 travées,

bas côtés prolongés au nord de trois travées et au sud par une grande

chapelle en aile séparée en deux par une file de colonnes. Elle présente

des restes des XIIème, XIVème, XVème, XVIIème et XVIIIème siècles. La

chapelle en aile, avec sa porte surmontée d'un gable, date de l'époque de

transition du XIIème au XIIIème et est la partie la plus intéressante de

l'édifice (classée), l'une de ses fenêtres date du XIVème, l'autre du

XVIIème siècle. Les fenêtres du chevet sont du XVIIème (fenêtre

centrale) et des XIVème et XVIème siècle pour les bas côtés. La porte

du pignon ouest date de la fin du XIVème ou des premières années du XVème

siècle ; une restauration regrettable a fait disparaître à la fin du XIXème

siècle l'ancien campanile très simple, à trois ouvertures " (R.

Couffon). L'église a pour bénitier une ancienne mesure à blé du XIVème siècle.

La table d'offrande, située depuis 1947 à l'extérieure de l'église, date

du XVème siècle. La chaire date du XVIIème siècle. La maîtresse vitre,

oeuvre de M. Piriou, date de 1869 : tout en haut, se trouvent les armoiries du pape Pie IX,

en descendant, on trouve saint Brieuc et saint Tugdual, et à la base

sont représentés, de gauche à droite, saint Jean,

sainte Anne, saint Joseph et saint Michel. Les deux cloches actuelles de

l'église avaient été remplacées en 1923, après que l'une d'entre elles, le 11

mars 1922, ne se détache et s'abatte sur la toiture de l'église. Les nouvelles

cloches, livrées le 23 juillet 1923, ont été bénites le 30 juillet 1923 [Note :

leur électrification a eu lieu en 1961]. La première cloche de 337 kg. est

dédiée à Sainte-Anne et a pour parrain François-Marie Salaün et pour marraine

Madame Charles Pitet. La deuxième cloche de 237 kg. est dédiée à Saint-Laurent

et a pour parrain Jacques-Marie Le Corre et pour marraine Mélanie Le Bivic. A signaler que l'ancien vitrail

portait les armes des familles Nevet et Lannion. L'église abrite les

statues de Notre-Dame de Délivrance, sainte Anne, sainte Marguerite, saint

Nicolas et saint Yves ;

l'église Sainte-Anne

ou Saint-Laurent (XII-XIVème siècle), remaniée aux XVI-XVIIème siècles et

restaurée à la fin du XIXème siècle. Cet édifice possède quelques éléments du XII-XIIIème siècle. La nef est

flanquée de collatéraux formant six travées séparées par des arcs

brisés. Le pignon Ouest possède un un portail du tout début du XVème siècle. L'ancien campanile à trois ouvertures est

détruit au XIXème siècle pour être remplacé par une arcature supportant deux cloches.

" A chevet plat, elle comprend une nef avec bas côtés de 6 travées,

bas côtés prolongés au nord de trois travées et au sud par une grande

chapelle en aile séparée en deux par une file de colonnes. Elle présente

des restes des XIIème, XIVème, XVème, XVIIème et XVIIIème siècles. La

chapelle en aile, avec sa porte surmontée d'un gable, date de l'époque de

transition du XIIème au XIIIème et est la partie la plus intéressante de

l'édifice (classée), l'une de ses fenêtres date du XIVème, l'autre du

XVIIème siècle. Les fenêtres du chevet sont du XVIIème (fenêtre

centrale) et des XIVème et XVIème siècle pour les bas côtés. La porte

du pignon ouest date de la fin du XIVème ou des premières années du XVème

siècle ; une restauration regrettable a fait disparaître à la fin du XIXème

siècle l'ancien campanile très simple, à trois ouvertures " (R.

Couffon). L'église a pour bénitier une ancienne mesure à blé du XIVème siècle.

La table d'offrande, située depuis 1947 à l'extérieure de l'église, date

du XVème siècle. La chaire date du XVIIème siècle. La maîtresse vitre,

oeuvre de M. Piriou, date de 1869 : tout en haut, se trouvent les armoiries du pape Pie IX,

en descendant, on trouve saint Brieuc et saint Tugdual, et à la base

sont représentés, de gauche à droite, saint Jean,

sainte Anne, saint Joseph et saint Michel. Les deux cloches actuelles de

l'église avaient été remplacées en 1923, après que l'une d'entre elles, le 11

mars 1922, ne se détache et s'abatte sur la toiture de l'église. Les nouvelles

cloches, livrées le 23 juillet 1923, ont été bénites le 30 juillet 1923 [Note :

leur électrification a eu lieu en 1961]. La première cloche de 337 kg. est

dédiée à Sainte-Anne et a pour parrain François-Marie Salaün et pour marraine

Madame Charles Pitet. La deuxième cloche de 237 kg. est dédiée à Saint-Laurent

et a pour parrain Jacques-Marie Le Corre et pour marraine Mélanie Le Bivic. A signaler que l'ancien vitrail

portait les armes des familles Nevet et Lannion. L'église abrite les

statues de Notre-Dame de Délivrance, sainte Anne, sainte Marguerite, saint

Nicolas et saint Yves ;

![]() l'ossuaire

semi-circulaire accolé à l'église Sainte-Anne (XVIIème

siècle-1770). L’ossuaire circulaire, accolé à l'église, date du XVIIème

siècle et a été classé le 14 juin 1909. Sur le porche midi, inscription «

ARCHIVES BATIES PAR LES SOINS DE Mr HUEROT RECTEUR 1770 » . A noter qu'un petit bénitier se trouve

encastré dans le mur du porche ;

l'ossuaire

semi-circulaire accolé à l'église Sainte-Anne (XVIIème

siècle-1770). L’ossuaire circulaire, accolé à l'église, date du XVIIème

siècle et a été classé le 14 juin 1909. Sur le porche midi, inscription «

ARCHIVES BATIES PAR LES SOINS DE Mr HUEROT RECTEUR 1770 » . A noter qu'un petit bénitier se trouve

encastré dans le mur du porche ;

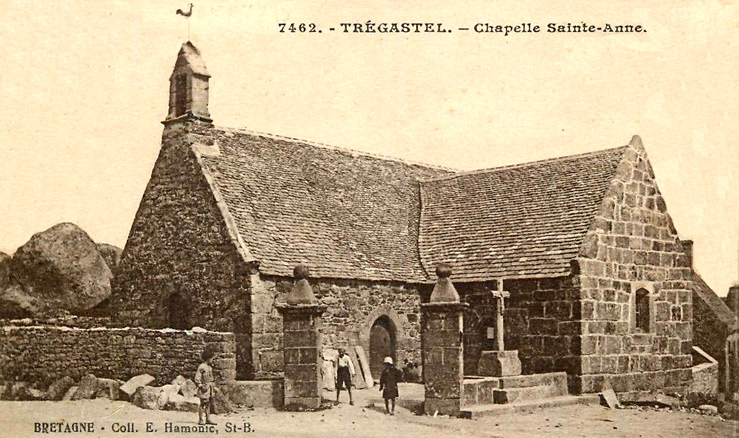

![]() la chapelle Sainte-Anne des Rochers

(1635 - 1787 - 1927 - 1928 - 1930), fondée par Jean de Lannion. En forme de

croix latine avec adjonction au nord, entre l'aile et le choeur, d'une

chapelle séparée du choeur par un pilier carré et complètement ouverte

sur l'aile nord. La chapelle, qui présente des restes du XVIIIème siècle,

a été presqu'entièrement reconstruite au XXème siècle et renferme les

statues anciennes de sainte Anne, saint Joachim et la sainte Vierge. Cette chapelle

avait été reconstruite en 1787, puis modifiée plusieurs fois au XXème

siècle (en 1927, en 1928 et en 1930) ;

la chapelle Sainte-Anne des Rochers

(1635 - 1787 - 1927 - 1928 - 1930), fondée par Jean de Lannion. En forme de

croix latine avec adjonction au nord, entre l'aile et le choeur, d'une

chapelle séparée du choeur par un pilier carré et complètement ouverte

sur l'aile nord. La chapelle, qui présente des restes du XVIIIème siècle,

a été presqu'entièrement reconstruite au XXème siècle et renferme les

statues anciennes de sainte Anne, saint Joachim et la sainte Vierge. Cette chapelle

avait été reconstruite en 1787, puis modifiée plusieurs fois au XXème

siècle (en 1927, en 1928 et en 1930) ;

Voir aussi

![]() " Description

de la chapelle Sainte-Anne des Rochers de Trégastel

".

" Description

de la chapelle Sainte-Anne des Rochers de Trégastel

".

![]() la chapelle Saint-Golgon

ou Gorgon ou saint Dorothée (XVI - XVIIIème siècle) fondée par un des

seigneurs de la maison de Lannion. Elle est nommée Saint-Georges sur la

carte de Cassini. Edifice rectangulaire avec grande chapelle au nord ; il

date du début du XVIIIème siècle et l'autorisation de le bénir fut donnée

le 15 juillet 1708 (R. Couffon). L'aile nord en

pierres de taille date du XVIIIème siècle : elle fut construite par un

seigneur de Launey-Nevet. Le clocher mur possède un lanternon ;

la chapelle Saint-Golgon

ou Gorgon ou saint Dorothée (XVI - XVIIIème siècle) fondée par un des

seigneurs de la maison de Lannion. Elle est nommée Saint-Georges sur la

carte de Cassini. Edifice rectangulaire avec grande chapelle au nord ; il

date du début du XVIIIème siècle et l'autorisation de le bénir fut donnée

le 15 juillet 1708 (R. Couffon). L'aile nord en

pierres de taille date du XVIIIème siècle : elle fut construite par un

seigneur de Launey-Nevet. Le clocher mur possède un lanternon ;

![]() la

chapelle Sainte-Anne (1923) de la communauté de Trégastel. C'est une véritable

église moderne dûe aux plans de M. Courcoux, architecte. La bénédiction

de la première pierre eut lieu le 17 novembre 1923 et celle de l'édifice

le 15 août 1925. Elle comprend une nef avec bas côtés de sept travées

dont la première avec tribune, et un choeur sur lequel donne une chapelle

privée avec tribune pour la Communauté. Au sud, au droit des trois dernières

travées de la nef, galerie avec tribune (R. Couffon) ;

la

chapelle Sainte-Anne (1923) de la communauté de Trégastel. C'est une véritable

église moderne dûe aux plans de M. Courcoux, architecte. La bénédiction

de la première pierre eut lieu le 17 novembre 1923 et celle de l'édifice

le 15 août 1925. Elle comprend une nef avec bas côtés de sept travées

dont la première avec tribune, et un choeur sur lequel donne une chapelle

privée avec tribune pour la Communauté. Au sud, au droit des trois dernières

travées de la nef, galerie avec tribune (R. Couffon) ;

![]() le calvaire de l'enclos de la chapelle Sainte-Anne (XVIIIème

siècle) ;

le calvaire de l'enclos de la chapelle Sainte-Anne (XVIIIème

siècle) ;

![]() le calvaire Bouget (1872),

élevé sous l'apostolat du recteur Jean Jacques Bouget. On y

trouve une crypte, dédiée à Notre-Dame de Pitié ;

le calvaire Bouget (1872),

élevé sous l'apostolat du recteur Jean Jacques Bouget. On y

trouve une crypte, dédiée à Notre-Dame de Pitié ;

![]() les croix de Saint-Golgon (XVIIIème siècle), de Tropéric (1636),

de Trémarch (XVIIIème siècle), la croix (XVIIème siècle), de Roch-Uzon (XVIIIème

siècle), la croix de Sainte-Anne (1638) de Garen-an-Ilis et du nouveau cimetière (1666) ;

les croix de Saint-Golgon (XVIIIème siècle), de Tropéric (1636),

de Trémarch (XVIIIème siècle), la croix (XVIIème siècle), de Roch-Uzon (XVIIIème

siècle), la croix de Sainte-Anne (1638) de Garen-an-Ilis et du nouveau cimetière (1666) ;

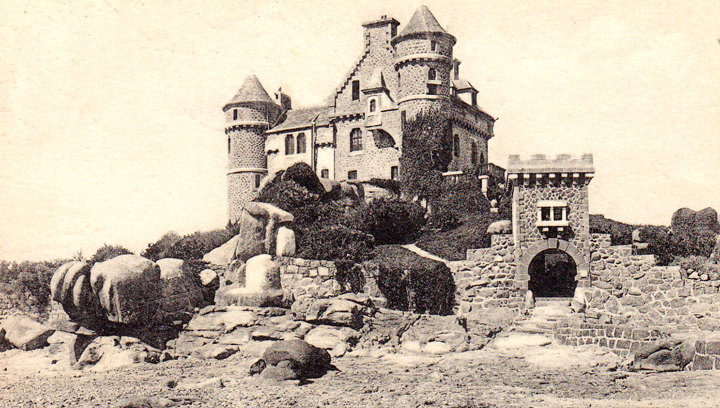

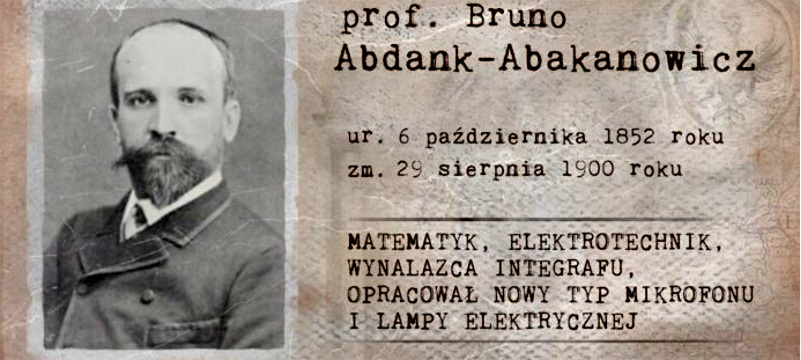

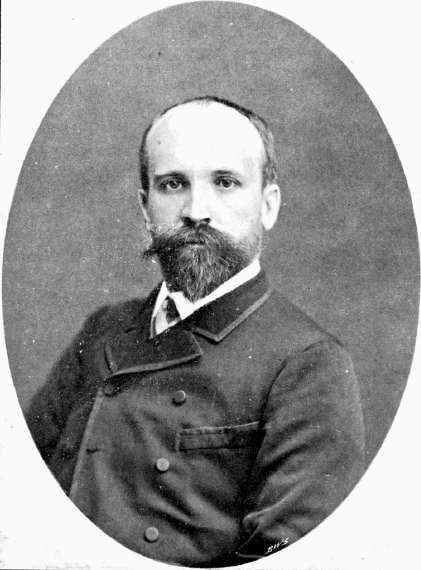

![]() le château de Costaéres

(1892-1895), édifié sur l'île de Costaérès (ou Coz-Seheres) par Bruno Abakanowicz dit Abdank. L'édifice est construit par

l'ingénieur Lanmoniez et l'entreprise Pierre Tensorer de Lannion.

L'ingénieur et mathématicien Bruno Abakanowicz (né le 6 octobre 1852 à Ukmergé

en Lituanie-Union Soviétique), installé en France dès 1881 (où il a acheté une

villa dans Parc Saint-Maur, à la périphérie de Paris), était l'époux de Marcela

Wscieklica (d'origine polonaise, née le 26 avril 1858 à Miechow). De ce couple

va naître le 15 juin 1883 à Paris une fille nommée Zofia. Bruno Abakanowicz,

devenu riche grâce à ses brevets et décoré de la Légion d'honneur en 1889,

édifiera aussi vers 1896 l'hôtel Bellevue à Ploumanac'h. Il se rend aussi

propriétaire le 15 mars 1896 du moulin de la mer, le Milin-Ru des Traouiero,

ainsi que du Parc Crech Jegou (propriété aujourd'hui de la ville de

Perros-Guirec depuis 1947). A la mort de Bruno, le 29 août 1900 à Paris à l'âge

de 47 ans, sa fille Zofia, alors unique héritière et diplômée de l'Ecole

d'économie de Londres, deviendra propriétaire du

château. Zofia épouse en 1908 à l'âge de 24 ans le peintre Stanislaw Pstrokonski

(né le 13 mars 1871 à Zarci, en Pologne). Ce dernier couple va donner naissance

à une fille Danuta. Zofia agrandira le château pour recevoir le Tout-Paris et de

nombreux artistes. D'origine juive, Zofia Abakanowicz, qui vivait à Sieniawa (en

Pologne) sera arrêtée et déportée à Auschwitz où elle décédera le 12 février

1943 à l'âge de 59 ans. Avant de mourir en 1971, Danuta, fille de Zofia, vendra

le château en 1947 à Jeanne Gonnon Le Corrolier (ancienne juge de Guingamp). Le

château deviendra ensuite la propriété successive de Gérard Tournier, puis de

l'acteur allemand Dieter Hallervorden. Le château a été en partie

détruit par un incendie le 6 septembre 1990. Plusieurs écrivains d'origine

polonaise ont séjourné à Costaérès : Wladislaw Mickiewicz (1838-1926) et Heinryk

Sienkiewicz qui y séjourna en 1898-1899. On mentionne aussi Aleksander Gierymski

et Léon Wyczolkowski ;

le château de Costaéres

(1892-1895), édifié sur l'île de Costaérès (ou Coz-Seheres) par Bruno Abakanowicz dit Abdank. L'édifice est construit par

l'ingénieur Lanmoniez et l'entreprise Pierre Tensorer de Lannion.

L'ingénieur et mathématicien Bruno Abakanowicz (né le 6 octobre 1852 à Ukmergé

en Lituanie-Union Soviétique), installé en France dès 1881 (où il a acheté une

villa dans Parc Saint-Maur, à la périphérie de Paris), était l'époux de Marcela

Wscieklica (d'origine polonaise, née le 26 avril 1858 à Miechow). De ce couple

va naître le 15 juin 1883 à Paris une fille nommée Zofia. Bruno Abakanowicz,

devenu riche grâce à ses brevets et décoré de la Légion d'honneur en 1889,

édifiera aussi vers 1896 l'hôtel Bellevue à Ploumanac'h. Il se rend aussi

propriétaire le 15 mars 1896 du moulin de la mer, le Milin-Ru des Traouiero,

ainsi que du Parc Crech Jegou (propriété aujourd'hui de la ville de

Perros-Guirec depuis 1947). A la mort de Bruno, le 29 août 1900 à Paris à l'âge

de 47 ans, sa fille Zofia, alors unique héritière et diplômée de l'Ecole

d'économie de Londres, deviendra propriétaire du

château. Zofia épouse en 1908 à l'âge de 24 ans le peintre Stanislaw Pstrokonski

(né le 13 mars 1871 à Zarci, en Pologne). Ce dernier couple va donner naissance

à une fille Danuta. Zofia agrandira le château pour recevoir le Tout-Paris et de

nombreux artistes. D'origine juive, Zofia Abakanowicz, qui vivait à Sieniawa (en

Pologne) sera arrêtée et déportée à Auschwitz où elle décédera le 12 février

1943 à l'âge de 59 ans. Avant de mourir en 1971, Danuta, fille de Zofia, vendra

le château en 1947 à Jeanne Gonnon Le Corrolier (ancienne juge de Guingamp). Le

château deviendra ensuite la propriété successive de Gérard Tournier, puis de

l'acteur allemand Dieter Hallervorden. Le château a été en partie

détruit par un incendie le 6 septembre 1990. Plusieurs écrivains d'origine

polonaise ont séjourné à Costaérès : Wladislaw Mickiewicz (1838-1926) et Heinryk

Sienkiewicz qui y séjourna en 1898-1899. On mentionne aussi Aleksander Gierymski

et Léon Wyczolkowski ;

|

|

![]() les ruines de Ar-Hastel (époque gallo-romaine) ;

les ruines de Ar-Hastel (époque gallo-romaine) ;

![]() la fontaine Saint-Golgon ;

la fontaine Saint-Golgon ;

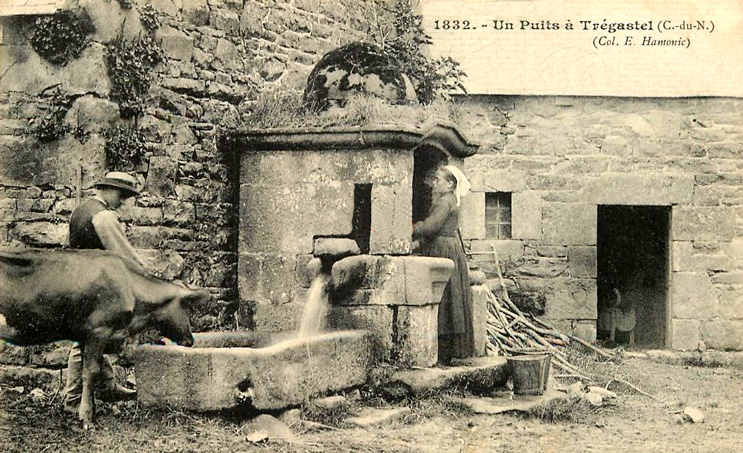

![]() la

fontaine et le lavoir de Kéricour, utilisés jusqu'en 1950 ;

la

fontaine et le lavoir de Kéricour, utilisés jusqu'en 1950 ;

![]() le manoir de Kerlavos ;

le manoir de Kerlavos ;

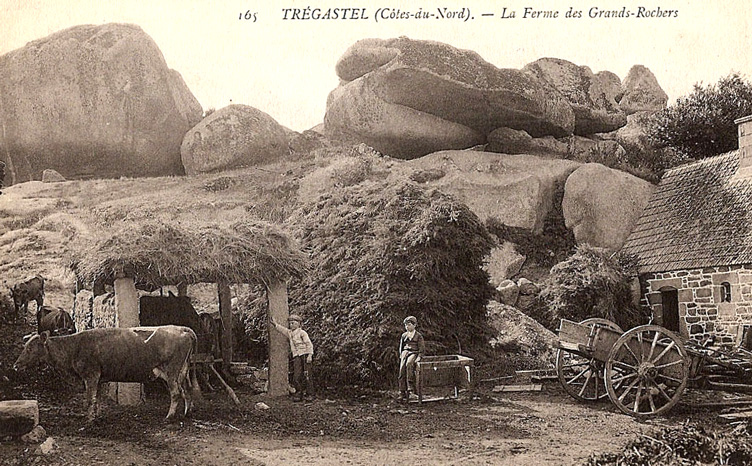

![]() les fermes de Ker-ar-Feunteun (avec sa chapelle Saint-Laurent) , de

Crech-ar-Léo (XVII-XVIIIème siècle), de Toul-ar-Lan avec son puits, de Kérédol (1807) ;

les fermes de Ker-ar-Feunteun (avec sa chapelle Saint-Laurent) , de

Crech-ar-Léo (XVII-XVIIIème siècle), de Toul-ar-Lan avec son puits, de Kérédol (1807) ;

![]() une maison du XVIIIème siècle, ancienne demeure de la maison de

Lannion et occupée par Anne-Bretagne de Lannion ;

une maison du XVIIIème siècle, ancienne demeure de la maison de

Lannion et occupée par Anne-Bretagne de Lannion ;

![]() 4 moulins dont les moulins à eau de Loslogot, moulins à

marée de Kerlavos, de Crec'h-ar-C'hant, des Grand Traouiéros (transformé en crêperie).

Le 29 août 1375, le roi Charles V accorda au seigneur Bryan de Lannion, le

droit de faire édifier un moulin sur le bras de mer qui vient de Trov-Meur

entre le lieu que l'on dit Toul Ar Carhent et la ville de Ploumanach. Le

bâtiment actuel date de 1764 (date gravée au-dessus de la porte) et son

dernier meunier est Toussaint Le Brozec ;

4 moulins dont les moulins à eau de Loslogot, moulins à

marée de Kerlavos, de Crec'h-ar-C'hant, des Grand Traouiéros (transformé en crêperie).

Le 29 août 1375, le roi Charles V accorda au seigneur Bryan de Lannion, le

droit de faire édifier un moulin sur le bras de mer qui vient de Trov-Meur

entre le lieu que l'on dit Toul Ar Carhent et la ville de Ploumanach. Le

bâtiment actuel date de 1764 (date gravée au-dessus de la porte) et son

dernier meunier est Toussaint Le Brozec ;

A signaler aussi :

![]() le dolmen de Kergunteuil

ou Kerguntuil (époque néolithique, 3000 ans avant Jésus-Christ) ;

le dolmen de Kergunteuil

ou Kerguntuil (époque néolithique, 3000 ans avant Jésus-Christ) ;

![]() les

ruines nommées Ar-Hastel (époque gallo-romaine) ;

les

ruines nommées Ar-Hastel (époque gallo-romaine) ;

![]() les allées couvertes de

Kergunteuil (époque néolithique), de l’île Renote (époque néolithique) ;

les allées couvertes de

Kergunteuil (époque néolithique), de l’île Renote (époque néolithique) ;

![]() les menhirs de Tremarch à

Parc-ar-Peulven (époque néolithique), de Créach-Igen, de

Kérédol ou de Sainte-Anne (époque néolithique) ;

les menhirs de Tremarch à

Parc-ar-Peulven (époque néolithique), de Créach-Igen, de

Kérédol ou de Sainte-Anne (époque néolithique) ;

![]() la stèle de Sainte-Anne (époque gauloise),

située à Ker-Dabut. Cette stèle se trouvait à l'origine sur les terres de Peulven ;

la stèle de Sainte-Anne (époque gauloise),

située à Ker-Dabut. Cette stèle se trouvait à l'origine sur les terres de Peulven ;

![]() la

statue du Bon Sauveur ou le Père Eternel (1869). La statue est

édifiée à l'initiative du recteur Jean Jacques Bouget. Elle est bénie le 22 juillet 1969 ;

la

statue du Bon Sauveur ou le Père Eternel (1869). La statue est

édifiée à l'initiative du recteur Jean Jacques Bouget. Elle est bénie le 22 juillet 1969 ;

![]() l'aquarium

marin, situé dans la grotte du Pére Eternel et récemment restauré ;

l'aquarium

marin, situé dans la grotte du Pére Eternel et récemment restauré ;

Voir

![]() "

Informations

diverses sur la ville de Trégastel ".

"

Informations

diverses sur la ville de Trégastel ".

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de TREGASTEL

En 1710, dans un " Rolle de répartition de la somme de treize mil sept cent trente livres qui doit estre imposée sur touttes les seigneuries et fiefs ecclésiastique et laïques de l'évesché de Tréguier " (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, C 3479), on trouve mentionnée à Trégastel la seigneurie de Trougat, Saint Jean et Toulalan Morice à M. le comte de Lannion (30 livres). A noter qu'il existe deux lieux nobles de Toulalan à Trégastel en 1535, dont l'un appartient à Jeanne Morice et l'autre à Jean de la Villeneuve.

Lors de la Réformation des fouages de 1426, les nobles suivants sont mentionnés à Trégastel (Tregastell) : Henri de Pont Evein, Guillaume Salaun et Jequel de la Lande. En 1426, on mentionne les manoirs de Ker Ourgant (appartenant à Jehan de Lannion, exploité par Nicholas Hamonic), Kalarboce (appartenant à Eon Pierre, exploité par Salaun Bider) et le manoir d’Henri de Pont Evein, exploité par Jehan le Paige. On y mentionne aussi le lieu-dit de Ker en Meur et les confrairies de Lan Gastell, de Golyou et de Ker Ylis.

A la "montre" (réunion de tous les hommes d'armes) de Tréguier de 1481, on comptabilise la présence de 6 nobles de Trégastel (il y avait 3 nobles en 1426) :

![]() Meryen CLERC (20

livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

Meryen CLERC (20

livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

![]() Gicquel de LA LANDE :

défaillant ;

Gicquel de LA LANDE :

défaillant ;

![]() Olivier de LA SALLE

(6 livres de revenu) : porteur d'une jacques et comparaît armé d'une vouge ;

Olivier de LA SALLE

(6 livres de revenu) : porteur d'une jacques et comparaît armé d'une vouge ;

![]() Charles PEZRON (60

livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

Charles PEZRON (60

livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

![]() Henry SALAUN (3

livres de revenu) : porteur d'une jacques et comparaît armé d'une vouje ;

Henry SALAUN (3

livres de revenu) : porteur d'une jacques et comparaît armé d'une vouje ;

![]() Roland MORICE (80

livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

Roland MORICE (80

livres de revenu) : porteur d'une brigandine et comparaît en archer ;

Dans une "Montre" de Tréguier en 1503 (Archives Départementales des Côtes d’Armor, 1 C 184 et 74 J 49), plusieurs nobles de Trégastel sont mentionnés :

- Rolland Morice comparu à cheval "et luy est enioint fournir au premier mandement en estat d’archer deuement accoustré".

- Allain Le Clerc comparu à cheval "et luy est enioint fournir au premier mandement et comparoir en estat d’archer deuement accoustré".

- Jean Salaun excusé "pourtant qu’il est au service du Roy en la guerre".

© Copyright - Tous droits réservés.