|

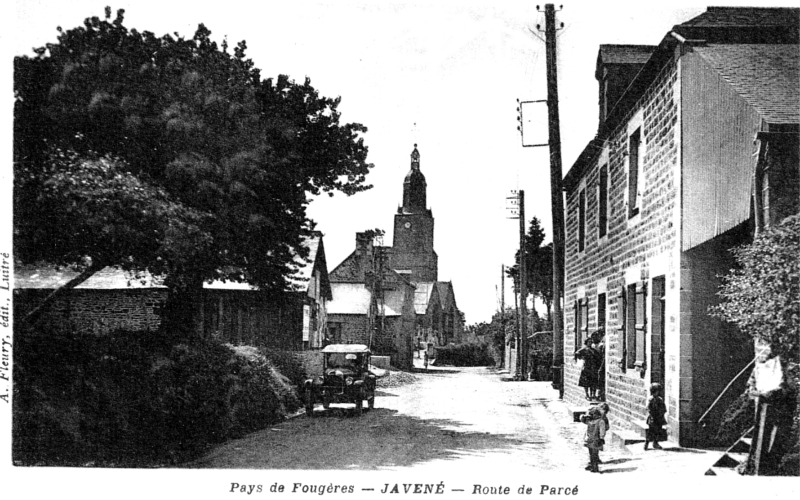

Bienvenue chez les Javénéens |

JAVENE |

Retour page d'accueil Retour Canton de Fougères

La commune de

Javené ( |

ETYMOLOGIE et HISTOIRE de JAVENE

Javené vient du latin "Jovis" (oratoire dédié à Jupiter).

Javené remonte à l'époque gallo-romaine. En effet, la voie romaine du Mans à Corseul, nommée chemin Charles, traverse la paroisse de Javené au centre. La première mention de Javené date du début du XIIème siècle, lorsque sont cités Estienne de Javené et ses fils. De 1027 jusqu'à la Révolution, Javené reste attaché à la baronnie de Vitré.

Dans les premières années du XIIème siècle, Etienne de Javené, qui était sans doute le seigneur de cette paroisse, puisqu'il en portait le nom, donna le huitième de ses dîmes aux religieux de Pontlevoy pour l'entretien de leur prieuré d'Igné, donation qui fut plus tard ratifiée par Geoffroy, son fils, et ses autres enfants. « Son exemple trouva des imitateurs dans les autres seigneurs possesseurs de biens eu cette paroisse, si bien que nous voyons un demi-siècle plus tard les religieux de Pontlevoy prétendre à la jouissance de la presque totalité de ses dîmes. Ces prétentions étaient-elles fondées ? Ce qui se passa peu de temps après entre eux et Robert II, seigneur de Vitré (1152-1178), tendrait à faire supposer le contraire. Ce seigneur, en effet, de la terre duquel relevait la paroisse de Javené, ne voulant pas admettre leurs prétentions, consentit, d'accord avec eux, à soumettre les questions qui les divisaient à l'arbitrage de Josse, archevêque de Tours, devant lequel il se fit représenter par Réginald, son chapelain, et Robert, prieur de Notre-Dame. Les représentants des religieux furent les prieurs de Pontlevoy, d'Amboise et d'Igné. Le prélat n'eut pas de peine à les mettre d'accord, et il fut convenu que le seigneur de Vitré abandonnerait aux religieux la moitié des dîmes de la paroisse, dont l'autre moitié lui appartiendrait, et qu'ils feraient bâtir à frais communs une grange qui serait également commune entre eux, les religieux devant rendre au seigneur un bon et fidèle compte de tous les produits qu'ils y auraient rassemblés. Plus tard, en 1207, les dîmes de Javené donnèrent lieu à une autre contestation entre les religieux de Pontlevoy et les chanoines du prieuré d'Allion, de l'Ordre de Gastines. Mais l'affaire, presque immédiatement assoupie et réglée par les bons offices de Robert de Vitré, frère du seigneur et chantre de Paris, n'eut aucune suite » (M. Maupillé, Notices historiques sur les paroisses du canton de Fougères). De bonne heure la cure de Javené fut donnée au Chapitre de Rennes et devint un bénéfice monoculaire présenté par le titulaire de la neuvième prébende. En 1790, Julien Maigné, recteur de Javené, fit la déclaration suivante des revenus de sa cure : le presbytère, avec deux jardins et un champ, estimés valoir 90 livres ; — une maison au bourg, 24 livres ; — la maison et le jardin de la Tremblaye, 90 livres ; — la moitié des grosses dîmes (l'autre moitié appartenant encore aux religieux de Pontlevoy), affermée avec la grange, en 1783, 3 200 livres. C'était donc un revenu brut de 3 404 livres ; mais les charges étaient : la pension d'un vicaire, 350 livres ; — les décimes, 250 livres ; — une rente de 17 livres 8 sols due au Chapitre de Rennes ; — l'entretien, pour moitié, du chanceau, etc. (Pouillé de Rennes). A la même époque, la fabrique de Javené avait 222 livres 13 sols de rente, et les fondations faites à l'église montaient à 240 livres (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 1 V, 27).

Le manoir seigneurial de la Bécannière existe au XIVème siècle (vers 1443). Au XIXème siècle, le comte Ferdinand de Lariboisière est le principal propriétaire de Javené.

En 1639, la paroisse de Javené est décimée par une épidémie de peste qui fera près de 101 morts. Un cimetière pour les pestiférés sera alors créé à la Lande d'Iné.

Le bourg de Javené est investi par des insurgés suite à la prise de Fougères par les vendéens le 3 novembre 1793. Le 7 avril 1794, le territoire de Javené est le siège d'une lutte entre les chouans de Du Bois Guy et les troupes républicaines. Le 18 juillet 1794, le maire de Javené, Alexis Turoche est assassiné.

On rencontre les appellations suivantes : Ecclesia de Javeneio (au XIIème siècle), Javeneyum (au XVIème siècle).

Note : liste non exhaustive des recteurs de la paroisse de Javené : Guillaume Bernard (en 1480). Jean Chaussière (il fut poursuivi en 1590 comme ligueur par le sénéchal de Rennes, en compagnie des prêtres de sa paroisse également accusés, et nommés Jacques et Guillaume Bigot, Jean Jehannin, Jean Brunel, Jean Gillois et Jean Lespagnol). François Le Porcher (en 1613 ; décédé en 1631). Vincent de Brégel (sieur de la Gambretière, docteur en Sorbonne et chapelain de Saint-Léonard de Fougères, il gouverna de 1631 à 1667). François Prières (1667-1691). Jean Lambert (pourvu en 1691, il fit en 1698 enregistrer ses armoiries : d'azur au lion d'or ; décédé en 1706). Sébastien Andreu (prêtre de Léon, bachelier en théologie, pourvu le 29 avril 1706, il se démit peu après). François-René Pitteu (prêtre du diocèse, il fut pourvu le 13 août 1706 ; décédé en 1736). Pierre-Joseph Pioger de Chantradeuc (seigneur de Boro, Saint-Perreux, etc., il fut pourvu le 25 novembre 1736 et devint en 1750 recteur de La Bazouge-du-Désert). Yves-François Baudouin (sieur du Houx et prêtre du diocèse, il fut pourvu le 6 février 1751 ; décédé en 1772). Guillaume Renard (pourvu le 17 juillet 1772, il résigna en 1786). Julien-Pierre Maigné (pourvu le 14 janvier 1787, il gouverna jusqu'à la Révolution, demeura caché dans le pays pendant la tourmente et fut réinstallé en 1803 ; décédé le 24 novembre 1834, âgé de quatre-vingt-deux ans). François Bordais (1834-1867). Jean-Marie Gratien (1867-1875). Joseph Bizeul (à partir de 1875), ....

Voir

![]() "

Cahier

de doléances de Javené en 1789

".

"

Cahier

de doléances de Javené en 1789

".

Voir

![]() "

Origines

de la paroisse de Javené

".

"

Origines

de la paroisse de Javené

".

![]()

PATRIMOINE de JAVENE

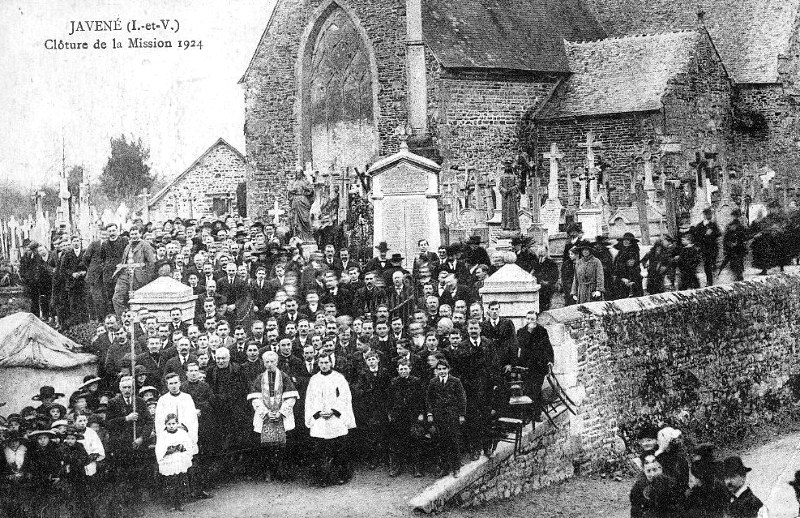

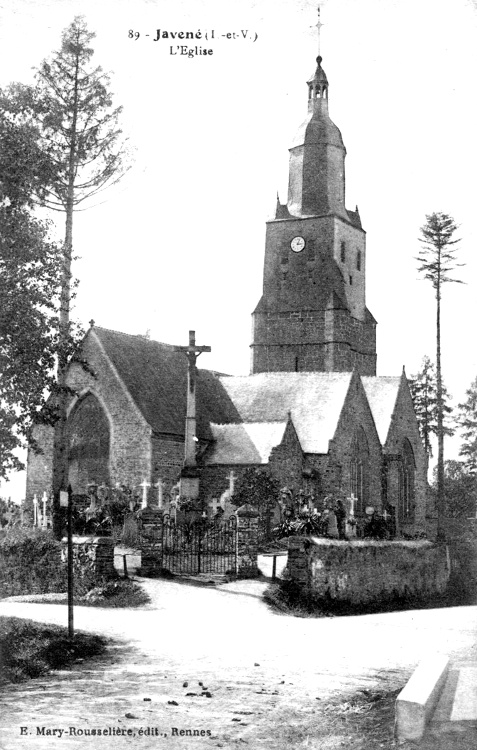

![]() l'église

Saint-Martin (XVI-XVIIème siècle). Une église primitive est mentionnée

dès le XIIème siècle. Dédiée à saint Martin de Tours, restaurée et

polychromée de nos jours, l'église actuelle de Javené a été construite

à la fin du XVème siècle et dans le courant du XVIème ; on y travaillait

en 1498. Elle se compose d'une nef accompagnée au Nord d'un seul collatéral

; quatre arcades ogivales, supportées par des colonnes de forme octogone, séparent

ces nefs ; sur une sablière de la grande nef, on lit : Lan mil cinq c

ouict... Le Tort... Guill. Le Tort son frere. Sur une autre sablière est

gravé : C. Tullaye me fist faire 1544. Enfin, M. Maupillé a lu sur un

des piliers : J. de la Rue et Marie de la Tousche sa feme ma fisdrent.

La tour carrée qui s'élève au bas des nefs offre aussi cette inscription

au-dessus d'un arc Tudor couronnant la porte : 1554, je fus y pozée.

Dans la fenêtre ouverte plus haut est gravé le millésime 1559, et à

l'intérieur de cette tour et au sommet la date 1561. Cette église n'a

qu'une chapelle au Sud, mais vis-à-vis est une sacristie voûtée, avec des

arêtes et des arcs-doubleaux à nervures prismatiques, qui pourrait bien

avoir été à l'origine quelque chapelle seigneuriale. L'église de Javené

paraît avoir eu autrefois toutes ses fenêtres garnies de verrières, et

les débris qui en ont été conservés sont encore fort intéressants. On

remarque dans une fenêtre l'Annonciation de la Sainte Vierge, l'Adoration

des bergers et l'Adoration des mages ; l'image du Père-Eternel remplit le

sommet de l'ogive dans le tympan. Dans une seconde fenêtre, l'on voit Notre-Seigneur

au jardin des Oliviers priant dans la grotte de Gethsémani et saint Pierre

endormi. Dans une troisième, au Sud, étaient aussi naguère les têtes des

quatre évangélistes, que nous n'y avons pas retrouvées. « Ces sujets,

dit M. Maupillé, sont assez bien traités et d'un bon coloris ; ils

sont sans doute l'oeuvre d'un artiste du milieu du XVIème siècle, de

Pierre Simon peut-être, qui à cette époque fit un grand nombre de vitres

pour les églises de Fougères, et sans doute aussi pour celles des environs

». (M. Maupillé, Notices historiques précitées, 43). La grande baie

du chevet, divisée par trois meneaux et ornée d'un riche tympan, est

malheureusement bouchée ; mais l'ornementation du tympan de la fenêtre de

la chapelle méridionale est remarquable par la grâce de ses contours :

elle reproduit exactement une fleur de pensée, moins le pétale inférieur,

qui est remplacé par l'amortissement trilobé de l'ogive secondaire. Extérieurement,

l'on remarque des portes richement décorées dans le style ogival fleuri,

des fenêtres flamboyantes ouvertes dans les pignons aigus, des contreforts

élancés et terminés en pinacles, et des gargouilles bizarres et

fantastiques. La tour, surmontée d'un clocher en charpente refait de nos

jours, atteint la hauteur de 43 mètres. Au pied de cette tour est un porche

qui semble avoir été primitivement destiné à servir d'ossuaire ; il est

orné à l'Occident de trois panneaux à ogive en accolade ; l'arcade de son

entrée a son archivolte relevée par des choux frisés et d'autres

ornements du XVème siècle. Les murs de cette église conservent extérieurement

les traces d'une litre, mais nous ne savons quel seigneur la fit placer ;

peut-être fut-ce celui de la Bécannière, terre noble appartenant en 1513

à René de la Vieuville. Une plaque de cuivre attachée à une colonne de

la nef indique qu'en 1732 le pape Clément XII accorda des indulgences plénières

aux membres de la confrérie du Saint-Sacrement de Javené. Quant à celle

du Rosaire, elle fut érigée en cette église le 15 août 1674 par le P. Crônier,

dominicain de Bonne-Nouvelle (Pouillé de Rennes). Avant 1520, date de la charpente de la nef,

l'église avait reçu trois adjonctions : au nord, une sacristie voûtée

d'ogives ; au sud, une chapelle accostée d'un porche. Dans les années

1539-1544, la nef est doublée vers le nord par un collatéral. L'église actuelle se compose d'une nef à chevet

droit, accostée au nord d'un collatéral et au sud d'une chapelle. La

porte, ornée d'un arc Tudor porte la date de 1554 : la fenêtre qui la

surmonte est datée de 1559. Deux des sablières de la nef portent la date

de 1554. On voit à l'intérieur de la tour la date de 1561. Les fonts baptismaux

(fonts doubles en granit sculpté) datent du XVème siècle. Le baldaquin

des fonts baptismaux date de 1716. La sacristie, du côté nord, semble

être une ancienne chapelle seigneuriale. La charpente porte une inscription

datée de 1544. Les vitraux de l'Enfance et de la Passion du Christ, situés

dans le collatéral nord et attribués au Fougerais Pierre Symon, datent du

milieu du XVIème siècle : ils ont été restaurés par Alleaume en 1901. Le retable du maître-autel date

de 1729 : il provient de la chapelle du couvent des Récollets de Fougères.

L'autel de la chapelle sud date du XVIIème siècle. Le retable de la

Vierge, oeuvre de Jean Martinet, date de 1625 : on y trouve une Vierge à

l'Enfant en pierre polychrome du XIVème siècle. La chaire à prêcher, qui

date de 1712, est décorée d'un écusson papal qui semble être celui d'Urbain VIII (1644-1655) ;

l'église

Saint-Martin (XVI-XVIIème siècle). Une église primitive est mentionnée

dès le XIIème siècle. Dédiée à saint Martin de Tours, restaurée et

polychromée de nos jours, l'église actuelle de Javené a été construite

à la fin du XVème siècle et dans le courant du XVIème ; on y travaillait

en 1498. Elle se compose d'une nef accompagnée au Nord d'un seul collatéral

; quatre arcades ogivales, supportées par des colonnes de forme octogone, séparent

ces nefs ; sur une sablière de la grande nef, on lit : Lan mil cinq c

ouict... Le Tort... Guill. Le Tort son frere. Sur une autre sablière est

gravé : C. Tullaye me fist faire 1544. Enfin, M. Maupillé a lu sur un

des piliers : J. de la Rue et Marie de la Tousche sa feme ma fisdrent.

La tour carrée qui s'élève au bas des nefs offre aussi cette inscription

au-dessus d'un arc Tudor couronnant la porte : 1554, je fus y pozée.

Dans la fenêtre ouverte plus haut est gravé le millésime 1559, et à

l'intérieur de cette tour et au sommet la date 1561. Cette église n'a

qu'une chapelle au Sud, mais vis-à-vis est une sacristie voûtée, avec des

arêtes et des arcs-doubleaux à nervures prismatiques, qui pourrait bien

avoir été à l'origine quelque chapelle seigneuriale. L'église de Javené

paraît avoir eu autrefois toutes ses fenêtres garnies de verrières, et

les débris qui en ont été conservés sont encore fort intéressants. On

remarque dans une fenêtre l'Annonciation de la Sainte Vierge, l'Adoration

des bergers et l'Adoration des mages ; l'image du Père-Eternel remplit le

sommet de l'ogive dans le tympan. Dans une seconde fenêtre, l'on voit Notre-Seigneur

au jardin des Oliviers priant dans la grotte de Gethsémani et saint Pierre

endormi. Dans une troisième, au Sud, étaient aussi naguère les têtes des

quatre évangélistes, que nous n'y avons pas retrouvées. « Ces sujets,

dit M. Maupillé, sont assez bien traités et d'un bon coloris ; ils

sont sans doute l'oeuvre d'un artiste du milieu du XVIème siècle, de

Pierre Simon peut-être, qui à cette époque fit un grand nombre de vitres

pour les églises de Fougères, et sans doute aussi pour celles des environs

». (M. Maupillé, Notices historiques précitées, 43). La grande baie

du chevet, divisée par trois meneaux et ornée d'un riche tympan, est

malheureusement bouchée ; mais l'ornementation du tympan de la fenêtre de

la chapelle méridionale est remarquable par la grâce de ses contours :

elle reproduit exactement une fleur de pensée, moins le pétale inférieur,

qui est remplacé par l'amortissement trilobé de l'ogive secondaire. Extérieurement,

l'on remarque des portes richement décorées dans le style ogival fleuri,

des fenêtres flamboyantes ouvertes dans les pignons aigus, des contreforts

élancés et terminés en pinacles, et des gargouilles bizarres et

fantastiques. La tour, surmontée d'un clocher en charpente refait de nos

jours, atteint la hauteur de 43 mètres. Au pied de cette tour est un porche

qui semble avoir été primitivement destiné à servir d'ossuaire ; il est

orné à l'Occident de trois panneaux à ogive en accolade ; l'arcade de son

entrée a son archivolte relevée par des choux frisés et d'autres

ornements du XVème siècle. Les murs de cette église conservent extérieurement

les traces d'une litre, mais nous ne savons quel seigneur la fit placer ;

peut-être fut-ce celui de la Bécannière, terre noble appartenant en 1513

à René de la Vieuville. Une plaque de cuivre attachée à une colonne de

la nef indique qu'en 1732 le pape Clément XII accorda des indulgences plénières

aux membres de la confrérie du Saint-Sacrement de Javené. Quant à celle

du Rosaire, elle fut érigée en cette église le 15 août 1674 par le P. Crônier,

dominicain de Bonne-Nouvelle (Pouillé de Rennes). Avant 1520, date de la charpente de la nef,

l'église avait reçu trois adjonctions : au nord, une sacristie voûtée

d'ogives ; au sud, une chapelle accostée d'un porche. Dans les années

1539-1544, la nef est doublée vers le nord par un collatéral. L'église actuelle se compose d'une nef à chevet

droit, accostée au nord d'un collatéral et au sud d'une chapelle. La

porte, ornée d'un arc Tudor porte la date de 1554 : la fenêtre qui la

surmonte est datée de 1559. Deux des sablières de la nef portent la date

de 1554. On voit à l'intérieur de la tour la date de 1561. Les fonts baptismaux

(fonts doubles en granit sculpté) datent du XVème siècle. Le baldaquin

des fonts baptismaux date de 1716. La sacristie, du côté nord, semble

être une ancienne chapelle seigneuriale. La charpente porte une inscription

datée de 1544. Les vitraux de l'Enfance et de la Passion du Christ, situés

dans le collatéral nord et attribués au Fougerais Pierre Symon, datent du

milieu du XVIème siècle : ils ont été restaurés par Alleaume en 1901. Le retable du maître-autel date

de 1729 : il provient de la chapelle du couvent des Récollets de Fougères.

L'autel de la chapelle sud date du XVIIème siècle. Le retable de la

Vierge, oeuvre de Jean Martinet, date de 1625 : on y trouve une Vierge à

l'Enfant en pierre polychrome du XIVème siècle. La chaire à prêcher, qui

date de 1712, est décorée d'un écusson papal qui semble être celui d'Urbain VIII (1644-1655) ;

Nota : Dans son aveu du 25 juillet 1628, Ecuyer César de la Vieuville, seigneur de la Bécannière, en Javené, déclare être « fondateur et patron de l'églize, cimetière et presbitaire de Saint-Martin dud. Javené » ; il énumère toutes ses prééminences. (E, Vitré, liasse 1. Inventaire analytique, cinquième petit cahier). Dans le même cahier, se trouve résumé l'aveu rendu par « noble Uzèbe Baston, sieur de Bonne-Fontaine et du lieu et métairie noble de La Marche » (et la Rivière) en Javené. « A cause de quoy led. Baston a droit et est en bonne pocession de bancq a accoudouer et enfeu prohibitif en l'églize de Javené, au-devant de l'autel de Saint-Sébastien au costé de l'évangile avec les droits de ceinture et lizière au circuit de lad. églize tant dehors que dedans, armes et armoiryes et prières publiques après les seigneurs de la Beccannière ausquels appartiennent toutes premières prééminences en ladite églize ».

![]() le

manoir de La Tiolais (XVIème siècle), situé au bourg de Javené ;

le

manoir de La Tiolais (XVIème siècle), situé au bourg de Javené ;

![]() le

manoir de La Génière (XVIème siècle) ;

le

manoir de La Génière (XVIème siècle) ;

![]() le

manoir de La Rivière (1580). La chapelle Saint-Julien de la Rivière se

trouvait au bord du Couasnon, au village de la Rivière ; elle est mentionnée

comme chapelle frairienne en 1665, et l'on y faisait alors de nombreux

mariages. Elle fut réconciliée par ordre de l'évêque, le 1er mai 1742,

par le recteur, M. Pioger (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 9 G,

17). Fondée de 20 livres de rente et encore desservie en 1781, elle a été

démolie pendant la Révolution (Pouillé de Rennes). Propriété

successive des familles Guihard (en 1541), Jumelais et Couasnon, Guérin

seigneurs de la Grasserie, Baston sieurs de Bonne-Fontaine (en 1627). Au XVIIIème siècle, le domaine est réuni à

la baronnie de Vitré ;

le

manoir de La Rivière (1580). La chapelle Saint-Julien de la Rivière se

trouvait au bord du Couasnon, au village de la Rivière ; elle est mentionnée

comme chapelle frairienne en 1665, et l'on y faisait alors de nombreux

mariages. Elle fut réconciliée par ordre de l'évêque, le 1er mai 1742,

par le recteur, M. Pioger (Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, 9 G,

17). Fondée de 20 livres de rente et encore desservie en 1781, elle a été

démolie pendant la Révolution (Pouillé de Rennes). Propriété

successive des familles Guihard (en 1541), Jumelais et Couasnon, Guérin

seigneurs de la Grasserie, Baston sieurs de Bonne-Fontaine (en 1627). Au XVIIIème siècle, le domaine est réuni à

la baronnie de Vitré ;

![]() le

manoir de la Grande-Piltière ou Pilletière (XVIIème siècle),

situé route de la Selle-en-Luitré. Propriété successive des familles de

Montbourcher, Poitrine (en 1430), de la Fontaine (en 1514 et en 1546), de Brégel

(en 1669 et en 1710), le Mercier sieurs de Montigny (au XVIIIème siècle) ;

le

manoir de la Grande-Piltière ou Pilletière (XVIIème siècle),

situé route de la Selle-en-Luitré. Propriété successive des familles de

Montbourcher, Poitrine (en 1430), de la Fontaine (en 1514 et en 1546), de Brégel

(en 1669 et en 1710), le Mercier sieurs de Montigny (au XVIIIème siècle) ;

![]() le

château de la Bécannière (XVIIIème siècle). Le domaine de La

Bécannière relève de la seigneurie de Vitré. Le château actuel est

construit à l'emplacement de l'ancien manoir. L'ancien

manoir de la Bécannière est situé route de Vendel. Propriété de Perrine

de Gayne épouse de Jacques de la Vieuxville (en 1452), puis des familles

Vieuxville, Buisson seigneurs de la Ville-Voisin (vers 1653), de

Montbourcher (en 1659), de Brégel, du Pontavice (à la fin du XVIIème siècle),

le Bon seigneurs de l'Eschange (à la fin du XVIIème siècle), Picquet

seigneurs du Bois-Guy (vers 1769), le Chartier ;

le

château de la Bécannière (XVIIIème siècle). Le domaine de La

Bécannière relève de la seigneurie de Vitré. Le château actuel est

construit à l'emplacement de l'ancien manoir. L'ancien

manoir de la Bécannière est situé route de Vendel. Propriété de Perrine

de Gayne épouse de Jacques de la Vieuxville (en 1452), puis des familles

Vieuxville, Buisson seigneurs de la Ville-Voisin (vers 1653), de

Montbourcher (en 1659), de Brégel, du Pontavice (à la fin du XVIIème siècle),

le Bon seigneurs de l'Eschange (à la fin du XVIIème siècle), Picquet

seigneurs du Bois-Guy (vers 1769), le Chartier ;

![]() l'ancien

presbytère (1729), situé rue de la Grande Marche ;

l'ancien

presbytère (1729), situé rue de la Grande Marche ;

![]() 4 moulins

à eau dont le moulin de la Marche, de Galache, de l'Epeluet, de Bécand ;

4 moulins

à eau dont le moulin de la Marche, de Galache, de l'Epeluet, de Bécand ;

A signaler aussi :

![]() la

motte féodale (moyen âge) au lieu-dit "La Motte" ;

la

motte féodale (moyen âge) au lieu-dit "La Motte" ;

![]() l'ancienne

chapelle (ou oratoire) Saint-Roch. Le 3 août 1625, on bénit un cimetière

pour les pestiférés près de la lande d'Igné, car la contagion désolait

alors la paroisse. Ce cimetière est appelé en 1640 le cimetière

Saint-Roch, et nous croyons qu'un petit oratoire y fut élevé en l'honneur

du saint protecteur des malades ; toutefois, depuis longtemps il n'en reste

plus de trace (Pouillé de Rennes) ;

l'ancienne

chapelle (ou oratoire) Saint-Roch. Le 3 août 1625, on bénit un cimetière

pour les pestiférés près de la lande d'Igné, car la contagion désolait

alors la paroisse. Ce cimetière est appelé en 1640 le cimetière

Saint-Roch, et nous croyons qu'un petit oratoire y fut élevé en l'honneur

du saint protecteur des malades ; toutefois, depuis longtemps il n'en reste

plus de trace (Pouillé de Rennes) ;

![]() l'ancien

manoir de la Marche. Il possédait jadis une motte et un droit de haute

justice. Propriété de la famille le Limonnier en 1363, puis de la famille de Lantivy en 1761 ;

l'ancien

manoir de la Marche. Il possédait jadis une motte et un droit de haute

justice. Propriété de la famille le Limonnier en 1363, puis de la famille de Lantivy en 1761 ;

![]()

ANCIENNE NOBLESSE de JAVENE

La paroisse de Javené appartenait à la baronnie de Vitré. Parmi les juridictions seigneuriales s'exerçant dans la paroisse de Javené, citons celles des Haries (Dompierre), du Bois-le-Houx (Luitré), de la Bécannière, de l'Onglée, etc...

Voir

![]() "

Seigneuries,

domaines seigneuriaux et mouvances de Javené

".

"

Seigneuries,

domaines seigneuriaux et mouvances de Javené

".

A la montre de 1541 des feudataires de l'évêché de Rennes est mentionné à "Javené" :

- René Redoct : "René Redoct se présente monté et armé en estat d'archer pour Jean Guyhart seigneur de La Ripvière aussi présent estant à pied en robe. Et supplye / des adjoinctz. Remys à demain. Et ordonné audict Guyhart qu'il ayt à soy armez de sa personne. Le landemain saeze jour desdictz moys et an s'est par devant mesdictz seigneurs présenté ledict Jehan Guyhart bien monté et armé en estat d'archer. Et a déclaré suyvant sa précédante déclaration son revenu noble valloir environ quatre vigntz doze livres. Sur quoy il dit avoir une doairière. Et a supplyé estre adjoinct ovecq le seigneur du Pont [Note : Manoir du Pont, en Lécousse] nommé Michel [Boterel] et le seigneur de Furgon [Note : Manoir de Furgon en Fleurigné. Il appartenait alors à Jehan de Furgon] ses voisins. De quoy luy sera faict raison. Et a ledict Guyhard faict le serment".

(extraits du "manuscrit de Missirien" de Guy Autret, né en 1599 au manoir de Lézoualch en Goulien, et complétés par l'article "Montre des Gentilshommes de l'évêché de Rennes de 1541" de G. Sèvegrand).

(à compléter)

© Copyright - Tous droits réservés.